- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2020.03.28

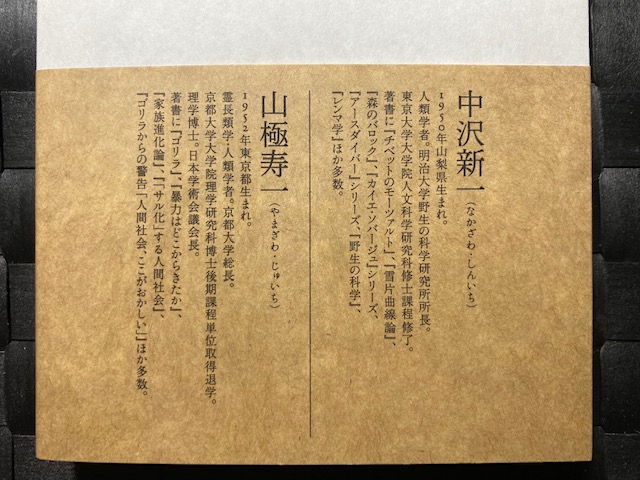

一条真也の読書館『サル化する世界』で紹介した本からの連想ゲームではありませんが、「サル」から始まる対談本を読みました。『未来のルーシー』中沢新一・山極寿一著(青土社)です。中沢氏は1950年、山梨県生まれ。人類学者。明治大学野生の科学研究所所長。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。山極氏は1952年、東京都生まれ。霊長類学・人類学者。京都大学総長。京都大学大学院理学研究科博士後期課程単位取得退学。理学博士。日本学術会議会長。

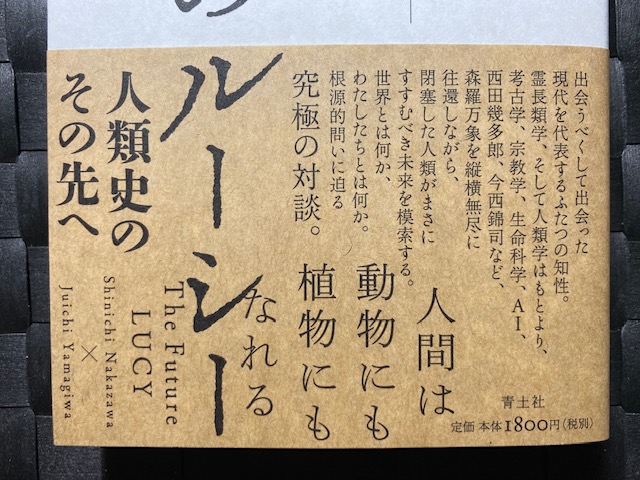

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「人類史のその先へ」「出会うべくして出会った現代を代表するふたつの知性。霊長類学、そして人類学はもとより、考古学、宗教学、生命科学、AI、西田幾多郎、今西錦司など、森羅万象を縦横無尽に往還しながら、閉塞した人類がまさにすすむべき未来を模索する。世界とは何か、わたしたちとは何か。根源的問いに迫る究極の対談」「人間は動物にも植物にもなれる」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

わたしは、中沢・山極のお二人と2015年9月13日の日曜日にお会いしました。佐久間庸和の天下布礼日記「京都こころ会議シンポジウム」で紹介したように、京都ホテルオークラで開催された第1回京都こころ会議シンポジウム「こころと歴史性」に参加したのです。当時のわたしが連携研究員を務めていた「京都大学こころの未来研究センター」の主催イベントで、お二人がそれに出演されていたのです。

中沢新一氏と

中沢新一氏と

山極寿一氏と

山極寿一氏と

終了後、一条真也の新ハートフル・ブログ「京都こころ会議懇親会」で紹介したパーティーが開かれ、わたしが『儀式論』(弘文堂)を上梓した直後だったこともあり、お二人と「儀式」について意見交換させていただいたことを記憶しています。それは、この上なくスリリングな体験でした。

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「はじめに」中沢新一

1 人類の自然

プロローグ

人類の越境

「流動的知性」の革命

「ゼロ」の能力

人類のなかの自然

「ジャングル」をつくること

2 人類史のその先へ

“革命”はヒトに何をもたらしたか

意味の増殖と過剰の縮減

神・宗教と(非)暴力

プリミティブな暴力への回帰

個と種の変容のゆくえ

3 生きられた世界を復元できるか

今西錦司と西田幾多郎

主体と環境の「相即相入」

日本文化の宗教的基盤

言葉によらないコミュニケーションと無意識

生命の普遍的なモデルを探して

4 華厳的進化へ

述語論理の世界

生命はインテリジェンス

日本の思考を再発見する

境界を越えていくこと

華厳へと向かう筋道

「おわりに」山極寿一

「はじめに」で、中沢氏は次のように書いています。

「山極さんと私の青春時代にはさまざまな形の『脱人間主義』の思想が花盛りであった。人間の中にいて人間を思考するのではなく、人間の外に出る試行を通じて『外から人間を考える』という思想が、新鮮な魅力をもって登場していたのである。構造主義などがその代表であるが、山極さんと私を共通に襲っていた時代の空気といえば、この『脱人間主義』の思想をまずまっさきにあげなければならない。私が霊長類学を最初目指していたのも、人間なるものをゴリラやチンパンジーの側から照らし出すことによって、人間という奇妙な生物をそのすぐ外側から観察し理解することが重要だと感じていたからであり、山極さんがこの学問を目指した動機も、たぶんそれに近いものだったと思われる。そういう意味で私たちは『人間を外から思考する』ことをめざす同一の思想体として、おたがいの人生を歩んできた(と私には思えた)」

中沢氏によれば、数十年前に盛行した「脱人間主義」の思想は、いま「ポスト・ヒューマン」の思想と言われるものに姿を変えて、AIのウルトラ的発達と地球温暖化による環境危機の現代によみがえりつつあるそうです。そして、中沢氏と山極氏の対話はそっくりそのまま現代から未来へとつながる「意味ある対話」になることができていると述べます。書名にある「ルーシー」とは、1970年代にエチオピアで発見されたオーストラロピテクス(アファール猿人、推定で318~322万年前)の個体に与えられた名前です。直立二足歩行を行い、類人猿に近い大きな脳容量を備え、さらには現代人につながる家族すら獲得されていたというこの猿人は、ビートルズのサイケデリックな名曲「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ」にちなんで「ルーシー」と名づけられました。

「ルーシー」と命名された小柄な女性は、人類学史上もっとも有名な猿人となったわけですが、中沢氏は「この猿人たちが進化を重ねてホモサピエンスにたどり着いた。したがって私たちは直接ではないにしても、象徴的な意味あいでこのルーシーの子孫であると言える。このルーシーの子孫たちの未来が開かれるか閉じられるかの、ぎりぎりの『とき』が迫っているというのが、現代である」と述べています。

1「人類の自然」の「人類の越境」では、「自然と文化のハイブリッド」として、中沢氏がくだんの「京都こころ会議」に言及して、以下のように述べています。

「自然と文化の分離自体がヨーロッパ近代の思考方法だったのではないかという反省が生まれて、今いろいろな思考の枠組みの組み換えが起こるようになりました。私は2015年の『京都こころ会議』で、自然過程とホモ・サピエンスの認知過程をどうやってつないでいけばよいのかという話をしました。[「『もの』と『こころ』の統一へ」『〈こころ〉はどこから来て、どこへ行くのか』岩波書店]。私には山極さんのお仕事自体がそうしたハイブリッド状の構造をしているように見えるのです。人間のことを考えるのにゴリラやボノボやチンパンジーのことを考え、ホミニドの進化の問題を考えながら人間の家族の問題を分析していく。これは人間学や考古学が現在向かおうとしている方向と軌を一にしているという印象を私は持っています」

それから、「狩猟採集と農業」として、以下の対話が展開されます。

中沢 稲作は北陸のほうから日本海側へも伝わっていきます。稲作が成功するにはラグーン(潟)がなくてはいけません。このラグーンがあったために出雲の縄文社会で米づくりは大ヒットして、そこにはヤマトとは異質の「国」が生まれます。その後北陸のほうに広がっていきますが、これも能登半島でストップしてしまいます。

山極 やはり高い山が出てくるからなのでしょうか。

中沢 能登半島の場合は、クジラ漁やイルカ漁をやっている村で稲作を受けつけない連中が出てくるのです。その連中が太い柱を立てる祭儀を始めます。この柱が一体何かということに関してはいろいろな説があります。三内丸山遺跡でも同じように太い柱が天空に向かって立てられています。長いこと稲作を受け入れなかった諏訪でも御柱があります。

山極 あれは縄文からの文化ですか。

中沢 縄文からだと思います。イルカ漁をやっている北陸の縄文村落でも大きい支柱を立てる儀式を行うわけですが、そこの遺跡に行って見てみると、柱の周囲は子宮のかたちにつくってあって、おそらくはイルカの豊穣と人間の豊穣を重ねた儀式装置ではないかと思いました。北陸・東北・中部にかけてのいわゆる縄文文化が盛んだった地域では、あんなに手間のかかる、伝染病も出るような不潔な水田耕作よりも、ドングリだってあるしイモだってあるし、縄文の農耕のまま行こうじゃないかという勢力が非常に強かったのではないかと思います。だから何が突破口になっていったかと考えても、日本では稲作側が「ヤマト」という連合国家をつくり、その力がだんだん東に及んでいったという政治的側面が大きいと思うのです。

「『流動的知性』の革命」では、「比喩としての言葉」として、山極氏が以下のように述べています。

「スティーブン・ミズンに言わせると、言語はもともとトーテミズムと非常に関連が深く、言葉は比喩であった。だから、自分の祖先を何かに譬えて言うことによって力を持ったり、あるいは他の家族や他の集団に別の動物を当てはめることによって区別したりした。集団を区別するということは、もちろん哺乳類段階からやっているわけですが、それをシンボリックに言い表す言葉というのは非常に効率的なのですね。比喩というのは実は非常に効率的なやり方なのです。自然界のものはすべて別々なのですが、それを類として区別して何かとして言い表す。しかも、ふつうそれは現物を持たなければ相手に見せることができないけれど、名前をつけてしまえば相手に見せなくてもそれをイメージさせることができる。つまり言葉というのはポータブルなものである」

この興味深い発言に続いて、以下の対話が展開されます。

山極 言葉の発生起源を考えたとき、おそらく自然物と人間関係との両方に応用可能なかたちで現れたのがその最初なのではないかと思っています。つまりトーテムということを言うと、ある動物と自分たち、家族や部族のつながりを意識せざるをえなくなる。そうすると、やはりそこに宗教的なものや神話的なものが発生する余地があると思うのです。

中沢 それがネアンデルタールと現生人類を分ける分水嶺だったのではないかと、私は思っています。ミズンもそのことを語っていますよね。いずれにしても、比喩能力というのが最大のポイントだと思うのです。

「『ジャングル』をつくること」では、「均質化した世界と境界の問題」として、山極氏が「自然に近づくということは、一人ひとりが違うことをやりつつお互いに存在を認め合っていく、ということになります。私はいつも『ジャングル』と言っているのですが、ジャングルにはものすごく多様な生物が共生しているわけです。しかし、自分が関係するものしか知らない。自分と同種の生物がどのくらいいるかもわかっていない。そうしてあるがままの生活をあるがままに生きている。しかし、システムとしてそれは安定していて統一されているように外からは見える。それは人間社会の1つのアナロジーに使えるかもしれないですし、そちらのほうに少し近づかないといけないとも思います」と語ります。

すると中沢氏は、「マルクスの『資本論』は、結局世界は均質化していくということが書いてある理論書です。ただし、その先の処方箋をつくれなかった。社会主義も均質化した社会の別の形態のマシンをつくろうとしたにすぎなかった。今われわれの時代が直面しているのは、均質化した世界のなかで『ジャングル』をつくるということです。私は仏教の勉強をしてきましたから、仏教がそのことをとても強く意識していたことを知っています。今山極さんがおっしゃった世界は、仏教では『華厳世界』と言われたものにつながりがあります。1人ひとりは全部違うのだけれど平等なのだというモデルですね。平等でありかつそれぞれに個体性がある。その全体がまるで音響ホールのように共鳴し合っている世界のモデルです」と語るのでした。そして、そのような世界の根源には「ゼロ」があるといいます。

最も興味深かったのは、「人類の多様性」について語り合われた以下の対話です。

中沢 文化的多様性をどう実現するのか。今はそれがとても乱暴なやり方で、反グローバリゼーションなどのかたちを取りながら出てきています。それは時代遅れと言って否定するようなものではなく、人類が現代の事態に古くからのやり方でもなんとか対応しようとしているのだとも思います。しかし、それを超えていくものが必要です。「人類の自然」というテーマはそこにつながっていくとき、初めて意味を持つでしょう。

山極 世界にはものすごく多様な自然がある。そしてそれぞれの自然に寄り添いながら、いろいろな儀礼が昔から行われてきた。日本も南北に長い島で、かつ6800くらいの島がありますから、そういうところでいろんな祭礼や冠婚葬祭がそれぞれの伝統に沿って行われています。その多様性が日本をつくっている。世界規模で言えばもっとそうで、日本はその縮図のようなものです。そういうものをきちんと見直す必要があるのかもしれません。

2「人類史のその先へ」の「意味の増殖と過剰の縮減」では、「芸術と宗教の誕生と変容」として、中沢氏は以下のように述べます。

「認知革命が起こった脳では意味増殖が起こります。言語で言うと比喩による言語が発生するようになって、1つの意味を1つの外界の対象に同定しなくなり、ズレが発生してきて、そこから意味の増殖を可能にする脳が活発に動き出す。そうすると夢を見る無意識が発達する。そのとき人類が何をやったか。芸術と宗教です。洞窟祭祀が発達し始めて、人間の脳のなかで爆発的な増殖活動を行う意味増殖を、宗教と芸術のかたちで処理していくことになる。洞窟祭祀では、社会が2つに分かれます。1つは洞窟の外の家庭生活のある空間で、そこには女性や子どもなどの家族がいて、岩くぼのシェルターが生活の場所です」

これを読んで、一条真也の新ハートフル・ブログ「世界最古の洞窟壁画」で紹介した映画を思い出しました。

続けて、中沢氏は洞窟の祭祀について述べています。

「イニシエーションの祭儀では男たちは森に入って、女たちの目から隠している洞窟に入っていきます。洞窟はかなり長く巨大なもので、そのなかで秘密祭祀をやった。秘密祭祀の痕跡を調べてみると、巨大な絵画や洞窟音楽を行っている。脳のなかの爆発的な部分を音楽と儀礼によって処理して、終わると外に出てきます。このイニシエーションのパターンを通して、社会生活に必要なモラルと、それを超えた神など超越者についての知識の両方を教えています。超越領域から日常領域に帰ってくるという繰り返しを行うことによって、認知革命が発生させた爆発的な精神に生じた自由空間を処理していました。その祭祀の形態は長く続きます。上部旧石器に始まり、新石器時代の狩猟採集時代でも、だいたい同じようなことを続けていました」

この中沢氏の発言を読んで、わたしは一条真也の読書館『世阿弥』で紹介した宗教哲学者の鎌田東二氏の名著を連想しました。同書には、宗教や芸術の発生が洞窟と深く関わっていたという記述があります。洞窟壁画で有名なアルタミラやラスコーをはじめ、古代人は母胎のメタファーである洞窟内において心身の変容を体験したといいます。

宗教の発生については、「過剰を縮減する装置」として、山極氏が「私は言葉の発生と宗教の発生は非常に近い起源を持っていると思っていますが、言葉というのはひょっとしたら暴力を抑えるものだったのかもしれません。現代の暴力を起こす人間の年齢層を調べた人たちがいます。それによるとそのピークになっているのはほとんど10代の終わりから20代の初めなのです。これはまさしく思春期スパートの直後です」と語っています。それに対して、中沢氏は「思い当たる節がいろいろありますねえ(笑)」と応答するのでした。さらに、山極氏は成人儀礼について以下のように語ります。

「成人儀礼などは思春期スパートの最中かその直前にあって、暴力が噴出する前にそれを抑える修練を、人間はかなり古くからやってきたのではないでしょうか。それは言葉によってというよりも身体に刻印するような儀礼です。例えば抜歯や刺青、あるいは何らかのトライアルをして、その精神をみんなで合意するというようなものです。これは男に対して行われてきました。先ほどの思春期に暴力を起こす話も、ほとんどがその時期の男です。これは人間が持っている文化的な背景ではなく、生物的な背景です」

続けて、山極氏は以下のように述べるのでした。

「思春期スパートがなぜ起こるかというと、脳の成長を最初優先して身体の成長が遅れ、12歳から16歳くらいで脳の量的な大きさがストップする時期に身体の成長がアップするからです。これは女性よりも男性のほうが顕著に発現します。その時期に心身のバランスを崩して野心的な冒険をしたり、トラブルに巻き込まれたり、破壊的なものに欲を感じたりします。その時期の男たちがきちんと社会に定着しないと、社会は安定して運営できないので、長老たちが経験をもとに若者たちを教育するために、思春期スパートの時期かその前に森に入って、人生訓を施します。そして成人儀礼をやる。成人儀礼は基本的に女から認められるための儀礼です。要するに子どもを残す権利を与えられるようなものです。そこで社会的にきちんと組み入れられるということが起きます。そういう社会の形式が生まれたのは、恐らく狩猟採集時代に認知革命が起こった前後くらいではないかと思います」

ちなみに中沢氏は神話について、「神話は過剰を減らすというのが重要な機能です。原初のカオスにコスモスが発生するわけですが、コスモスは数を減らしたことで生まれます」と述べていますが、非常に興味深い発言です。

3「生きられた世界を復元できるか」の「日本文化の宗教的基盤」では、「汎アジア的アニミズム」として、山極氏が「日本人には、虫にもなれるし、動物にもなれる、あるいは植物にもなれるような、生き物の境界を越えて違う存在にもなれるという考え方が昔からありました。それはこの世とあの世という考え方にも表れていると思います。ただ、生き物はやはりこの世の外には出ていけないということが一方であります。例えばイザナギ・イザナミもそういう話ですが、決してあちらには行けないわけです。しかし、この世の中であれば、ハエになって人の耳のなかに飛び込んで話を聞くということも夢のなかではできる。そこには、人間の時間だけでなく、いろいろな生命の時間があってこの世の流れがつくられているのだという確信みたいなものがあるのではないでしょうか」と語ります。

これを聞いた中沢氏は「ようやく考古学の主題に入ってきましたね(笑)」と言って、アニミズムを研究した人類学者である岩田慶治の名前を挙げます。わたしは岩田慶治の著書はほとんど読みましたが、その世界は中沢新一氏の先達と呼べると思っています。また、中沢氏は『源氏物語』を取り上げ、「源氏の世界はすごく細かく張り巡らされた感情の蜘蛛の糸みたいな世界のなかで、こちらの糸の端がピンと動くと、あちらのほうにいる人が感情を感じ取るといったように、全体に響きあっている世界です。『源氏物語』の作者は華厳経をよく読んでいた人ですが、そこには汎アジア的アニミズム思考の高度な哲学思考が見られます。縄文や弥生を超えてもっと広大なアニミズム思想を考えていくべきかもしれません」と述べています。

さらに「日本仏教の原型」として、中沢氏はこう述べます。

「弘法大師が開いたのは真言宗と言われていますが、実は哲学のベースにしたのは華厳です。華厳の哲学は、先ほど言ったように、あらゆるものが相即相入しあって全体宇宙の運動をつくっているという考え方で、それは空海の思想の根底に据えられているものです。ですから大日如来をめぐる曼荼羅の思想や密教儀礼の思想の背景には、全アジアに遍満していた華厳的な思想がある。例えばインドネシアのボロブドゥール遺跡なども華厳経をベースにつくられています。古代社会の仏教思想・哲学というと実は華厳なのです。それがだんだん顧みられなくなってきて、殊に日本では鎌倉仏教以後、華厳のようなアカデミズム仏教は意味がないというような扱いを受けてしまいました。それはまことにもったいないことで、日本的にカスタマイズされたものばかりを尊重して、世界から孤立するようになる」

華厳経の思想は、中沢思想の到達点ともいうべき「レンマ学」に通じます。大乗仏教、哲学、量子論、言語学、精神分析、数学、生命科学、脳科学などを超えて、東洋知の結晶した華厳経の潜在力を大展開する未来のサピエンス学としてのレンマ学とは何か。中沢氏の著書『レンマ学』(講談社)のアマゾン「内容紹介」には、「『ロゴス』は『自分の前に集められた事物を並べて整理する』ことを意味しています。その本質は時間軸にしたがう線形性にあります。それに対し、『レンマ』は『直観によって事物をまるごと把握する』という意味です。西洋では伝統的に『ロゴス的知性』が重要視され、そのうちに理性といえばこの意味でばかり用いられるようになりました。ところが東洋では、『レンマ的知性』こそが、理性本来のあり方と考えられました。まさに仏教はこの『レンマ的知性』によって世界をとらえようとしたのです。大乗仏教、とりわけ『華厳経』が『レンマ的知性』による高度の達成を実現しようとしました」と書かれています。

華厳経、おそるべし!

4「華厳的進化へ」の「境界を越えていくこと」では、「日本人と死後の世界」として、対話が展開されます。

山極 私は、神社やお寺に行くことの意味は、仏像と出会うということだけではなくて、自然のなかに包まれてある自分というものを感じられるということだと思います。

中沢 寺は古い日本語だと「ティラ」と言ったみたいですね。それは古い沖縄語で墓地のことを指します。実際、お寺があるスポットを見てみると、だいたい渓谷地の奥であるとか、里山のエッジのところです。それは古墳時代に――あるいはすでに縄文時代にそうだったのかもしれないですが――埋葬地だったところです。そこに仏教寺院が作られました。死と関わりのない仏教寺院というものはありませんから。その近くに、それと対をなすように神社があります。日本の神社も、もともとは死と深いつながりがあるものだったと思います。いまの神道はどうしても死の概念を排除しますが、それはどうも平安時代から生まれたものであるようです。

最後に、「あとがき」で山極氏がこう述べるのでした。

「アリストテレスが知を愛することを唱えて2000年が過ぎた。その知は人間の視点から世界を解釈し直し、社会の組織を変え、産業革命を起こし、情報革命へと至り、ついに脳のアルゴリズムを外に出して知性を外部化することに成功した。しかし、その過程で人間以外の生物と地球環境は利用しつくされ、いまや崩壊の危機に瀕している。それを救うには、今一度人間と他の生物や物理的な環境を包摂的に捉える観点に立たねばならない。生物も環境も互いにつながり合って循環する共生圏を作っているという考え方である。私たち人間の身体も心も進化の過程でそれを十分理解しているはずである。本書がその了解点にたどりつく一助となれば幸いである」

本書は同世代、かつ現代日本のアカデミズムの頂点に立つといえるお二人の「知のフロントランナー」による自由で刺激的な対談本でした。わたしはいずれ、『儀式をするサル』という本を書きたいと思っているのですが、その執筆のためのヒントもたくさんありました。何よりも、京都大学の総長にして日本を代表する霊長類学者である山極氏が冠婚葬祭について肯定的な発言をされたことがとても嬉しく、たいへん勇気づけられました。お二人に拙著『儀式論』の内容についてお話しさせていただいた日を昨日のことのように思い出しました。人間が人間であるために儀式はあります。未来のルーシーは「儀式をするサル」であり続けるでしょう。