- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1858 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『自叙伝 蝶野正洋』 蝶野正洋著(竹書房)

2020.04.15

このたびの「緊急事態宣言」を「読書宣言」と陽にとらえて、大いに本を読みましょう!

『自叙伝 蝶野正洋』蝶野正洋著(竹書房)を読みました。サブタイトルは「I am CHONO」です。カリスマプロレスラーが56年間の人生を綴った初の自伝本です。生い立ちから始まり、プロレス界に身を投じ、トップを極めるまで、そしてレスラー休業中の現在の心境まで、過去・現在・未来の全てを語っています。

著者は1963年、父の赴任先だった米国ワシントン州シアトル生まれ。2歳半の時、日本に帰国。1984年、新日本プロレスに入門し、同年10月5日にデビュー。87年に2年半に及ぶ海外遠征に出発。遠征中に武藤敬司、橋本真也らと「闘魂三銃士」を結成。91年、第1回G1クライマックスに優勝し大躍進を遂げ、同年マルティーナ夫人と結婚。以後、G1は前人未到のV5を達成。92年8月には第75代NWAヘビー級王座を奪取。96年にはnWoジャパンを設立して一大ブームを起こし、その後、TEAM2000を結成。2002年に新日本プロレス取締役に就任し、東京ドームでの三沢光晴戦・小橋建太戦など夢の対決を実現させる。2010年に新日本プロレスを離れてフリーとなりましたが、いまなお「黒のカリスマ」として、プロレス界に君臨し続けています。2010年からは「AED救急救命」「地域防災」の啓発活動を行っています。

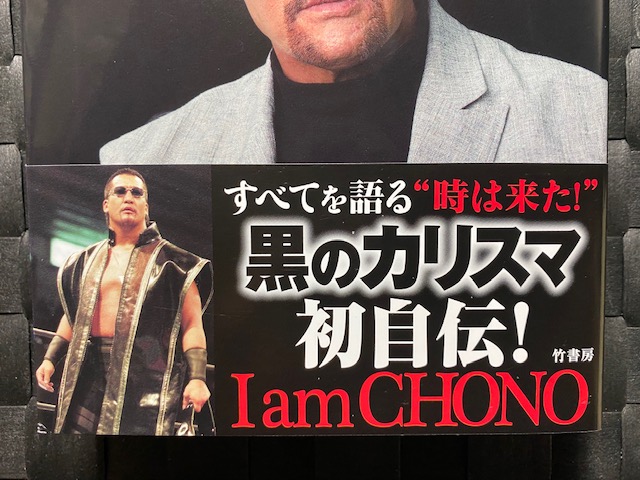

本書の帯

本書の帯

本書のカバーにはトレードマークのサングラスをかけた著者の上半身の写真が使われています。帯にはリング上での著者の写真とともに、「すべてを語る”時は来た!”黒のカリスマ初自伝!」「I am CHONO」と書かれています。

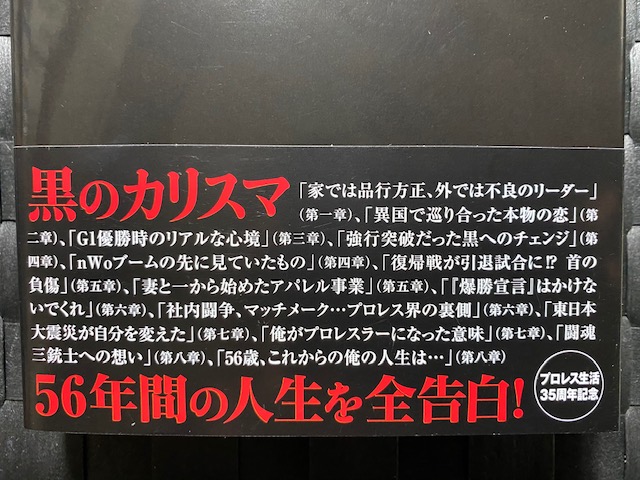

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「黒のカリスマ」「56年間の人生を全告白!」「プロレス生活35周年記念」として、以下の内容抜粋があります。

「家では品行方正、外では不良のリーダー」(第一章)

「異国で巡り合った本物の恋」(第二章)

「G1優勝時のリアルな心境」(第三章)

「強行突破だった黒へのチェンジ」(第四章)

「nWoブームの先に見ていたもの」(第四章)

「復帰戦が引退試合に!? 首の負傷」(第五章)

「妻と一から始めたアパレル事業」(第五章)

「『爆勝宣言』はかけないでくれ」(第六章)

「社内闘争、マッチメーク……プロレス界の裏側」

(第六章)

「東日本大震災が自分を変えた」(第七章)

「俺がプロレスラーになった意味」(第七章)

「闘魂三銃士への想い」(第八章)

「56歳、これからの俺の人生は……」(第八章)

カバー前そでにには、こう書かれています。

「自叙伝て何だ? 過去を振り返り、立ち止まって自分を見つめ直す事になるのか。今の俺は止まれない。止まる事なく動き続けているから。目指す目標はまだ長く、今は進むしかない。過去を見つめ直す事が、未来将来に役立つのであれば、振り返る必要もあるな。何が成功で何が失敗だったのかなんて、今の時点で判断出来ない。俺は、過去の失敗も成功にするため、進み続ける。 プロレス35周年 蝶野正洋」

本書の「目次」は、以下の通りです。

プロローグ―白と黒の告白―

第一章 青春のけじめ 1963-1983

第二章 海外修行で見つけた光 1983-1988

第三章 栄光の代償 1988-1993

第四章 バスを降りる 1993-1998

第五章 壁を越えていく1988-2003

第六章 別れの夏 2003-2008

第七章 25年目の真実 2008-2013

第八章 楽しみはこれからだ 2013-2020

エピローグ―旅は終わらない―

「プロローグ─白と黒の告白─」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「 『人生100年時代』といわれる。2019年9月に56歳になった俺は人生の前半が終わり、後半がスタートしている状況だ。ひとつの節目だと思う。 プロレス人生としては2019年でデビュー35周年を迎えた。これもまたひとつの区切りだ。 プロレス人生にしても前半戦が終わり、後半戦がスタートしたくらいの気持ちでいる。つまり50代半ばにしてさらに前に進むため、このへんで一度半生を振り返り、自叙伝を出版してみようと思ったわけだ」

また、著者は「現役選手の頃、俺がマスコミに放っていた発言というのは、いわゆる表のストーリーに対するものだ。試合そのものについての感想や、選手としての意気込み、バックステージでの出来事といったことについての発言に終始していた。会社の経営や業界の政治的な事情、選手たちとの個人的なやりとり、家族のことなどプライベートな面を含めた裏のストーリーについては、発言は当然少なかった。表のストーリー、裏のストーリー。色分けするなら白と黒。今回、俺の白と黒のストーリーを拙著で語りたいと思う」とも述べています。

高校時代に暴走族に入って喧嘩に明け暮れていたという著者は、「プロレスなんて子供騙しだ」と思っていたそうです。そんな著者が、どうしてプロレスラーになったのか。第一章「青春のけじめ」で、「夢の入口」として、「ヤクザ者に憧れたこともあった。内情をよく知らないから、カッコイイ服を着て、外車を乗り回して、喧嘩を商売に生きていけるなんて最高だ、なんて無邪気に想像していた。そんなタイミングで知ったプロレスの世界。アントニオ猪木はリムジンを乗り回して、年収は億を超えているらしい……そんな情報を知ると興奮した。ヤクザは喧嘩だけじゃなくて、いろいろ面倒なこともありそうだ。プロレスだったら、スポーツとして喧嘩をして稼げるし、みんなから声援を浴びるヒーローになれる。最高じゃねぇか!?」と述べています。

第二章「海外修行で見つけた光」では、著者が新日本プロレスに入門して、アントニオ猪木の第二付き人(第一付き人は入門が早かった山田恵一=獣神サンダーライガー)を務めたときのエピソードが紹介されます。

「猪木さんは忙しすぎた。試合以外の予定もギッシリだった。そのためトレーニングで道場へ来るのがどうしても夜になる。そして、いつも激務でヘトヘトの猪木さんに入念にマッサージをするのが付き人の仕事だ。その日も1時間もやっていると、やがて寝息が聞こえてきて、山田選手と俺はひそひそ相談した。

『……寝ちったよぉ』

『……どうやって起こしますか』

しばらくすると猪木さんが目を覚まし、目をこすりながら言った。『ああ、寝ちゃったなぁ……よし! トレーニングするか』

猪木さんは寝起きで3時間ほどトレーニングした。どれだけ疲れていても、忙しくてもトレーニングは欠かさなかった。別の仕事から試合会場に直行なんて日も、スクワットやブリッジを最低30分はやってから試合に臨んでいた」

その付き人を一緒に努めた山田選手から、著者はその後もずっと苦しむことになる首を負傷させられます。デビューから2、3カ月後の福山での試合で、山田選手がパワーボムを仕掛けてきたのです。今でこそ当たり前ですが、当時はめったにない技であり、ましてや前座で使われるような技ではありませんでした。それで著者は受け身をうまく取れず、「グアッ!」という首への衝撃が走ったそうです。試合後、「てめぇ、わざとやっただろ!」と先輩の山田選手に噛みついたら、顔を爪でひっかかれたとか。著者は、「この一戦後、眩暈に襲われるようになった。寝て起きたら、グルグル天井が回って倒れてしまう。そんな状態が1カ月半以上続いた。『これはダメだ』入門以来、プロレスを辞めたいと思ったことはなかったが、この怪我でもう続けられないかもしれないと思った。いくらやりたいと思っても、頸椎はまずい。命に係わる。以来、騙し騙しプロレスを続けていくことになるが、首がウイークポイントになった」と述べています。

著者は「闘魂三銃士」として知られましたが、あと2人は武藤敬司と橋本真也という同期でした。「同期の中では武藤選手と馬が合ったが、橋本選手とは正直ソリが合わなかった。ハングリーさや上昇志向は見習うべきところもあったが、言い方を換えれば自己主張が強すぎると感じたし、粗野で素行が悪く、生意気、苦手も苦手だった」とボロクソに言っています。その橋本と組んで、著者は1990年2月10日、第2回東京ドーム大会でアントニオ猪木&坂口征二組と対戦します。試合前にテレビ局からインタビューを受けることになり、最初にレポーターから「蝶野選手、どう戦いますか?」とマイクを向けられた著者は、「潰すよ、今日は。オラ!よく見とけよ、オラ!」と短めにスパッと決めました。次に「そして橋本選手、いかがですか?」とマイクが橋本に向けられたとき、「時は来た。それだけだ」と言ったのでした。著者は「え? 終わり? それだけで終わり? マジかよ? あまりのことに俺は吹き出しそうになってしまった。それを隠すため、カメラに背を向けて笑いを押し殺した」と書いています。著者は、橋本に対して「なんだよ、あれだけかよ。スベちゃった気がするぞ」とはっきり言ったとか。

1990年4月13日、東京ドームで新日本、全日本、WWF(現:WWE)の合同興行「日米レスリングサミット」が開催されました。著者は長州力と組んで、IWGPタッグチャンピオンだったマサ斎藤・橋本真也組に挑むことになりました。著者は述べます。

「橋本選手はただでさえ”クラッシャー”の異名をとるほど技が荒々しい。ガンガン行き過ぎるから、海外遠征時代も『スティフ(硬い)』と言われて対戦相手から敬遠されていた。俺も新人の頃に、ニールキックで前歯を何本か折られたことがある。気合が入りまくった橋本選手はめちゃくちゃに蹴ってきた。ある程度の予想はしていたものの、この日は常軌を逸していた。耐えに耐えたが、ついに堪忍袋の緒が切れた。『てめぇ、いい加減にしろよ!』俺は踵を使い、マジで蹴り返した。橋本選手は俺の一撃で首を負傷し、1カ月ほど眩暈が止まらないという事態に陥った。このキックは記者に『まるでヤクザキック』と表現され、以後、俺の象徴的な技として定着することになった」

著者と橋本の2人は、1995年4月2日にベースボール・マガジン社が東京ドームで行わ開したプロレスのオールスター戦「夢の懸け橋」のメインイベントで、堂々のシングルマッチを行っています。まさに良きライバル関係でした。

そのライバルである橋本の一大事を著者はテレビ解説者として目撃します。1999年1月4日の橋本真也vs小川直也。いわゆる「1・4事変」です。当時、首の治療中であった著者は解説席から橋本がシュートで小川に完敗するという惨劇を目にするのでした。著者は、「俺はいろんな理由を推測した。後から知ったのだが、橋本選手はこの日、かなり体調が悪かったらしい。体調が悪いことに加え、油断もあったのかもしれない、小川選手とは今回が3戦目ということでお互いに信頼関係も出来ている、と安心しきっていた。体調が悪い上に油断も手伝い、不用意に一発食らわされた。そして、驚きのあまり呆然となってしまったのかもしれない。理由はほかにも考えられた。橋本選手はマッチメーク批判が原因で、1・4以降の無期限出場停止処分を言い渡されていた。その状況で小川選手に対してブチ切れ、試合をめちゃくちゃにしてしまったら、今度こそ永久追放されてしまう……そんな風に恐れたのではないか」と述べています。「1・4事変」の真相はさまざまな人が、さまざまな本で語っていますが、この著者の見方は非常に説得力があると思いました。

「1・4事変」の黒幕は、小川を操っていた猪木であったことが定説となっています。著者は、「スキャンダラスなプロレスが好きな猪木さんらしいと言えば、らしい。実際に、3回目の対戦ということで刺激が薄くなっていた小川vs橋本というカードは、この事件以降、大きな話題を呼ぶカードになった。しかし、もうこんな事故興行をやる時代ではない。誰かが騙し騙される、しかも興行としてまとまらない、こんなのはナシだよ、猪木さん。こんなことやって一体誰が幸せになるんだ……俺はそう思っていた。武藤選手であっても俺であっても、同じことは起きていたかもしれない。道場で猪木さんに喰らわされることがあったかもしれない。いや、道場でのかわいがりならいいのだ。衆人環視の、しかも猪木さん自らではなく、”手下”である小川選手にやられてしまったことに、橋本選手は絶望的な気持ちになったのではないか。橋本選手は猪木さんを崇拝していただけに、裏切られたという思いは強かっただろう。橋本選手だけでなく、多くのレスラーたちの心を削ったこの事件は、選手たちの猪木離れをより一層加速させることになった」と述べています。

その猪木と著者が行動を共にする日が来ます。2011年4月5日、東日本大震災で甚大な被害を受けた福島県いわき市の避難所を慰問した猪木に、著者は同行したのです。その後、さらに猪木離れが進み、猪木に同行するプロレスラーは他にいませんでした。ここで、著者は被災者たちが猪木に闘魂ビンタを望む行列ができたことに衝撃を受けます。猪木がビンタをし、著者がTシャツなどにサインするという即席のイベントになったのですが、著者は「プロレスラーになって良かった、と心から思った。プロレスによって活力を得てもらい、明日への一歩を踏み出そうとする人たちの背中を、ほんの少し後押しすること。それが俺の役割だったのか」と悟るのでした。著者はこの時ほど、自分がプロレスラーとして名前が売れたことを良かったと思ったことはないそうです。そして「社会のために役立てるなら、売名行為と言われたって全然構わないんだ」と気づいたといいます。

「闘魂三銃士」「nWo」「TEAM2000」……首の痛みに悩まされながらも常にプロレス界の最前線を走ってきた著者は、多くのプロレスファンに名前を売ることができました。そんな著者は、「今後、肝心なのは名前が売れた結果、そのネームバリューを何に使うかということだろう。東日本大震災がひとつの契機になり、俺は社会貢献活動を広く知ってもらうための”客寄せパンダ”になる決意を固めた。もっとクローズアップされるべき社会活動に俺が絡むことで、『蝶野がなんかやってるぞ』と世間の耳目が集まる。それこそが名前が売れた人間の使命ではないかと思ったのだ」

その後、著者は一般社団法人ニューワールドアワーズプポーツ救命協会を2014年に設立。消防を中心に広報啓発の支援活動を行っており、公益財団法人日本消防協会「消防応援団」、公益財団法人日本AED財団『AED大使』を務め、総務省消防庁、東京消防庁、警視庁をはじめ、さまざまな行政から感謝状を授与されています。

それでも、著者の本業はあくまでもプロレスでした。本業であるプロレスについて、著者はどう考えていたのでしょうか。以下のように述べています。

「お客さんが感情移入できるのは、どんなレスラーなんだろう? 俺なりの答えは、何度も何度もマットに叩きつけられても、立ち上がっていく姿だ。ヒーローはやられてもやられても立ち上がる。勝ち目が薄いと思われても、諦めずに立ち向かっていく姿こそが見る者の胸を打つんじゃないか、と。人は痛みに耐えながら、人生を歩む。病気に苦しむ人は肉体的な痛みを抱えているし、ストレスを抱えた人は精神的な痛みに苛まれている。それでも生きていかなければならない。会場に足を運んでくれるお客さんたちはみんな、それぞれ何かしらの痛みを抱えている。そんな人たちに向けて、何ができるだろう。プロレスは痛みが可視化された世界だ。だから痛みに耐える姿も可視化できる。それこそがレスラーの仕事であり、使命ではないか」と述べています。

そして、第八章「楽しみはこれからだ」では、「最高のプロレスラーは?」として、著者は、「これまで俺が戦ったレスラーの中で最高の選手は? と問われたら『武藤敬司』『橋本真也』と答える。俺たちは対戦する時、向かい合いながらもお互いを見ていなかった。視線の先にはいつもお客さんがいた。戦いは削りあいではなく、お客さんを巻き込みながら一緒に創り上げていくもの……そんなイメージを共有できていた。だから会場がどっと沸いたときは、勝敗はどちらでもいいとさえ思えたのだ。闘魂三銃士は互いに『こいつは俺を裏切るかもしれない』という心配がなかった。不満がなかったわけじゃない。橋本選手の容赦ないキックに対しては『ここまで蹴ってくるのかよ!』と嫌気がさしたこともあるし、こだわりの強い武藤選手には『そこまでカッコつけるのかよ!』とムカついたこともあった。ただし、ライバルではありながら根底に持つ価値観は一緒だったと思う」と述べるのでした。

2005年7月11日に橋本真也の訃報に接したときの著者の驚きと悲しみも詳しく書かれていますが、著者は「悲しみは遅れてやってくる。時間が経つにつれ橋本選手の死を実感し、俺は寂しさに蝕まれていった。無気力に陥り、何をするにも心ここにあらず。リングに上がる気力も失せてしまった。今年のG1は辞退じよう……。そもそも引退を考えていたところに、同志との死別が舞い込んできた。こんな心理状態でリングに上がることはできない、出場選手たちに迷惑をかけてしまうし、何よりファンに見せられるような試合なんてできそうにない」と書いています。ここから、著者が立ち直ってゆく姿はグリーフケアの事例としても興味深く読みました。

本書を読んで、わたしは自分と同年齢の著者がとても心の優しい人だと知りました。わたしは大のプロレス好きですが、正直言って、著者にはまったく興味がありませんでした。「闘魂三銃士」では、橋本が一番好きで、次に武藤が好きでした。著者が仕掛けた「nWo」や「TEAM2000」にも無関心でした。でも、本書を読んで、蝶野正洋という人に興味が沸いてきましたし、好感を持ちました。自叙伝を書くには早い年齢かもしれませんが、本書には一貫して謙虚な姿勢が感じられました。また、アパレルブランドの社長やさまざまな社会貢献を行っているだけあって、単なるプロレスラーの自伝を超えた深みがありました。著者には、いつまでも元気で頑張っていただきたいものです。