- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1873 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『プロレス「監獄固め」血風録』 マサ斎藤著(講談社)

2020.05.12

まだ外出自粛が続きますが、こんなときはプロレスラーの破天荒な生涯から前向きに生きる姿勢を学びたいと思います。まずは、『プロレス「監獄固め」血風録』マサ斎藤著(講談社)をご紹介します。じつは、上田馬之助、キラー・カーン、ザ・グレート・カブキ、ケンドー・ナガサキ、タイガー戸口といったアメリカで活躍したプロレスラーの自伝を読み、すでに書評を書いています。最後に、マサ斎藤の自伝や評伝が出たら、その書評と一緒にブログにUPしようと思っていました。しかし、出版不況のせいか、なかなか出ないので、1999年に刊行された本書の書評を書くことにしました。本書は、プロレスラーの自叙伝というより大和魂を持った快男児の物語として非常に面白かったです。

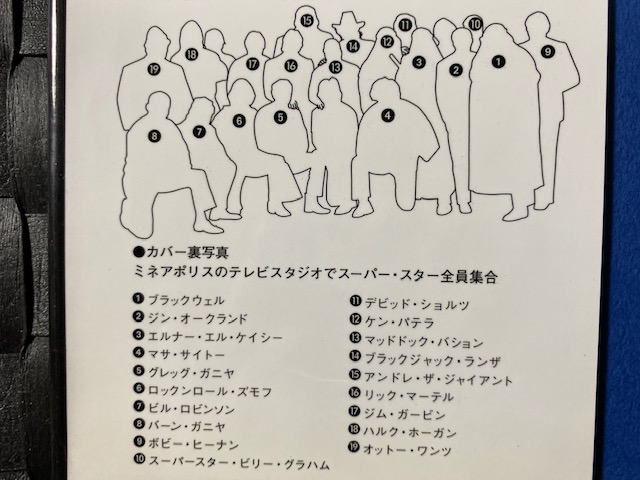

カバー裏表紙のレスラー集合写真

カバー裏表紙のレスラー集合写真

カバー後そでの集合写真解説

カバー後そでの集合写真解説

著者は、本名・斎藤昌典。

1942年東京都生まれ。高校時代はアマチュア・レスリングに没頭し、京北高校2年でインターハイ関東大会3位、国士舘高校3年で国体3位。明治大学在学中に全日本選手権の個人、団体などタイトルを総なめにしました。海外遠征3回。64年、東京オリンピック代表に。同大学卒業後プロの道を選び、日本プロレスに入団(65年)。半年後のハワイ合宿でアントニオ猪木と出会いました。68年渡米。「ミスター・サイトー」のリングネームでサンフランシスコ、フロリダ、ロサンゼルス、ニューヨーク、ミネアポリスを転戦。各地域でNWA、WWFなどの世界タッグ・タイトルを奪取し、トップ・レスラーとして大活躍しました。87年、猪木との〈巌流島の決闘〉は、日本プロレス史上に残る戦いとなりました。以降、橋本真也や長州力と組み、IWGPタッグ・チャンピオンに。88年、アメリカから日本に拠点を移しました。90年、東京ドームでラリー・ズビスコと対戦し、AWA世界ヘビー級シングル・タイトルを獲得。得意技は「監獄固め」と「バックドロップ」。第一線を退いてからは新日本プロレスのブッカーおよび「ワールドプロレスリング」のテレビ解説者として活動しました。信条は「Go for broke」(当たって砕けろ)。

本書は古書で購入したので帯がないのですが、もともと帯にはハルク・ホーガンの写真とともに、「マサはいちばんタフで怖い相手だった!(He was the most fearsome and toughest competitor!)──ハルク・ホーガン(プロレスラー)」と書かれています。また帯の裏には、「1人で強大なアメリカという相手に噛みついて、大和魂で生き残る。そいつが俺の人生のスタイルだった。誰からも拘束されず、自分の体一つで勝負してきた。そして全米中どこへ行っても、トップレスラーとして扱ってもらえるようになった。そのことに俺は誇りを持っている。プロレスは戦いのエンターテイメントだ。客を満足させることができなければ、勝っても意味はない。勝ち負けだけの戦いがしたければ、アマチュアの世界にいればいい。俺は自分がヒーローになってはいけない国で、アメリカ市民らの罵声を金に換えてきた。リングに上がったら誰よりも憎まれること。それが6000試合を戦った俺の勲章だった。──本文より」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「マサ斎藤(ミスター・サイトー/

マサ・サイトウ)の主な戦歴」

第一章◎〈巌流島の決闘〉の真実

第二章◎プロレス王国のメジャーリーグ

第三章◎さらば日本のプロレス界

第四章◎ただ「強い」だけでは生きていけない

第五章◎性と麻薬、そしてシュート・ファイティング

第六章◎監獄日記・「極悪レスラー」のレッテル

第七章◎大和魂で世界に噛みつけ

第一章「〈巌流島の決闘〉の真実」は、1987年10月4日、巌流島で行われた猪木との時間無制限ノーレフェリー・ノールール・無観客マッチについて書かれています。この試合は「巌流島の戦い」と呼ばれ、2時間5分14秒の死闘を繰り広げました。最後は夜になって猪木を倒し、リングを降りた著者の背後から息を吹き返した猪木が忍び寄ってスリーパーホールドをかけ、著者を締め落として勝利しています。

それにしても、なぜ著者は「巌流島の戦い」に挑んだのか。「〈巌流島〉の相手は俺以外にはいない」として、著者は以下のように述べています。

「新日本プロレスが旗揚げされた頃から、俺は助っ人として会社の要望に合わせて戦ってきた。あるときは日本サイド、あるときは外国人サイド。猪木さんや坂口征二と違って、俺はどんな立場にも立てるし、クリーンにもラフにもやれる。それが俺の強みであり商品価値、その持ち味を存分に発揮して客を呼ぶことが俺の役割だと心得ていた。そんな俺のやり方を、アメリカナイズされた合理的なやり方と見るやつもいた。そいつを俺は否定しない。だけど、仕事でも私生活でもアメリカに居場所を持つ俺が、わざわざ日本のマットに上がった理由はそれだけじゃない。本来理想とするレスリング・スタイルが新日本プロレスにはあり、その頂点に立っているアントニオ猪木を追いかけていたからだ」

「巌流島の戦い」について、著者はこうも述べています。

「猪木さんが何を考えて〈巌流島〉を思いついたのかは知らない。だけど俺が初めて、会社の方針を無視して『俺と戦え』と呼びかけたあとに、猪木さんはあのプランを発表した。心のどこかで、俺なら乗ってくると思っていたんじゃないだろうか。あれは同時代を生きていたアントニオ猪木と俺が、テレビ番組と興行の枠に縛られているプロレスをぶち壊す行為だったのかもしれない」

「『あれはシュート(戦い)だったのか?』と問われれば、イエスでもありノーでもあると答える。人は簡単にシュートという言葉を口にするけど、シュートといっても1つじゃない。(中略)だけど、こうも言える。戦うことのほかに何もない戦い。そいつをシュートと呼ぶなら、あれは間違いなくシュートだったと。考えてみれば、俺のレスラー人生そのものが1つのシュートだったのかもしれない」

第二章「プロレス王国のメジャーリーグ」の冒頭を、「シュートができなければ生き残れない世界」として、著者は「アメリカのプロレスと日本のプロレスは、今では水と油のように違う。それを見て日本のプロレス・ファンは、『アメリカのプロレスはギミック(まやかし)だ』と馬鹿にするが、俺が20年近く体を張って戦ってきたアメリカのマット界は、そんなに甘い世界じゃない。俺に言わせると、日本よりもはるかに厳しい。何が厳しいかと言えば、そこで生き残ることが、だ」と書きだしています。また、シュート・ファイトで相手の目玉をくり抜いたり、正真正銘のでかい熊と試合をしたこともあるそうですが、「一匹狼として生き残るには、プロモーターやマッチ・メイカーから要請されたことは何でもやるしかなかったからだ」と告白しています。

「もう1つ、俺みたいなイエローが忘れちゃいけないこと」として、著者は以下のように述べます。

「それは、どこに待ち受けているかわからない人種差別の危険な罠だ。もちろんリングの上にも罠がある、日本人の俺を蔑んだり、バカにしたような態度は試合でもわかる。気にしないで済ませたほうがいい場合と放っておけない場合がある。度を越したやつは、リング上でも控え室でも食らわしてやった。抵抗しないで〈弱虫〉だと思われたら、嫌がらせがエスカレートするからだ。だから、ふだんはどんなスタイルで試合をしていようと、シュートのテクニックは絶対に必要なんだ。それを身につけないでアメリカのマットに立つのは、拳銃を持たないでギャングの集団に割って入るようなものだ」

20世紀の終わり、設立当初はNWAに所属していたプロレス団体「WCW」のオーナーにCNNの設立者であるテッド・ターナーが就任し、ペイパービューで一大ブームを巻き起こします。エリック・ビショフによって、WCWは「大男たちの遊び場(Big boy’s play)という愛称を与えられました。「そして、プロレスは市民権を獲得した」として、著者は「ペイパービューにプロレスを乗せるために、WCWがやってきたことは何だろう。答えは簡単だ。子供にも平気で見せられるプロレス、家族全員で楽しめるプロレスにすることだ。これは常識だと思うが、アメリカは日本に比べてはるかに放送コードが厳しい。ポルノや暴力的なものは一般のテレビ番組では厳しく規制されている。だからアルティメットも追いやられたし、ローカルエリアごとに毒s率していた昔のアメリカのプロレスも、ペイパービュー時代には通用しない」と述べています。

ペイパービューでは、どれだけ多くの視聴者を獲得できるかが勝負であり、そのためには年齢制限が加わるような内容にはできないのです。明るく華やかで、娯楽性いっぱいのWCWやWWE(前身はWWF)は、そんな事情から生まれてきたのです。それまでのプロレスに比べて、ペイパービューの会場は観客の層がまったく違うとして、著者は「昔は表現は悪いかも知れないが、いわゆるボトム層の溜り場みたいなもんだった。(中略)年がら年中アウトローやアルコール中毒、覚醒剤中毒たちの祭りみたいなもんだから、銃弾が飛んでこようが、ナイフで刺されようが驚くほどのことじゃない。そんな世界だった」と述べています。それでペイパービュー時代に入った1999年当時はどうだったかというと、「テレビ視聴者がそのまま移行したファミリーの娯楽空間そのものだ。日本でいえば、たぶんプロ野球の観客席で見る顔ぶれに近いんじゃないだろうか。そのくらいプロレスはふつうのアメリカ市民が楽しむスポーツ・エンターテインメントに変貌している」と述べています。

第三章「さらば日本のプロレス界」では、高校時代はアマチュア・レスリングに没頭し、明治大学在学中に全日本選手権の個人、団体などタイトルを総なめにしたこと、64年には東京オリンピック代表になったことなどが書かれています。その後、少年時代に力道山に憧れていた著者は、大学卒業後プロの道を選び、65年に日本プロレスに入団します。「幻の最強集団、日本プロレスへの失望」として、著者は「頭に描いていたプロの世界と現実はまったく違うものだった。タコ部屋のような合宿所での生活が始まったのは、昭和40年春のこと。シーツさえもない煎餅布団と黴臭い部屋。入ったとたんに気分が滅入りそうなところだ。同室になったのは平野鬼吉という男で、偶然にもアマレスをかじっていた。それ以外はほとんど相撲出身者。先輩の多くは相撲崩れといったほうがいい連中ばかりだ。俺と入門時期が近い仲間には、木村政雄(のちのラッシャー木村)、高千穂明久(のちのザ・グレート・カブキ)などがいた」と述べています。

入門から半年後のハワイ合宿で、著者は日本プロレスのホープだったアントニオ猪木と出会いました。2人はスパーリングを行いましたが、著者は「いくら猪木さんでも、レスリングだったら負けないぜ」と自信満々でした。猪木が下になって著者は上から攻めに入りますが、入った瞬間、著者は「うまい、強えや」と感じたそうです。レスラーは職業柄、こういうことは肌を合わせた瞬間にわかるというのですが、著者は以下のように述べています。

「もちろん俺たちがやったのはアマチュアのスパーリングではなく、関節を取り合うプロレスの実戦を想定したシュートのスパーリングだ。当時の猪木さんは体重が115キロくらいあり、逆三角形の体は人並外れた柔軟性があった。手足が長くて懐が深く、これだけ大きいのにスピードもスタミナも凄い。まだアマチュアの技術しか知らなかった俺は、必死で食らいついていくのが精いっぱいだった。先輩のしごきにアマチュアの反則技で応戦していた日本でのスパーリングとはレベルの違う、プロのレスリングの奥深さを初めて肌で味わった。ほんとうに気分が良かった。それにしても、猪木さんが日本にいて、大学でアマレスをやっていなくて良かった。もしそうだったら、俺はオリンピック代表の座を奪われたかもしれない。俺は真剣にそう思ったものだ」

本書で圧倒的に面白いのは、第六章「監獄日記・『極悪レスラー』のレッテル」です。1984年4月にウィスコンシン州ワカシャという田舎町で、オリンピック重量挙げ出身のプロレスラーであるケン・パテラが器物損壊事件を起こしました。パテラがマクドナルドのウインドウに投石するという事件でしたが、その逮捕劇に著者は巻き込まれます。宿泊先で著者と同室だったパテラを逮捕しようと部屋に押し入った警官数人をなぎ倒してしまったのです。

結果、陪審員裁判で有罪判決を受けました。人種差別を感じた著者はこれを不服として現地の日本総領事館へ助けを求めましたが、大使館や総領事館では釈放や減刑の要求は出来ないため受け入れられず、1985年6月より現地で1年半の刑務所暮らしを送りました。

著者の刑務所暮らしの様子はどんな小説よりも読ませる興味深い内容なのですが、想定外に長い刑期に当然ながら気分は沈みました。しかし、第七章「大和魂で世界に噛みつけ」で、著者はこう述べています。

「あとから思い返してみると、ワカシャの事件前の俺は新進ともに疲れていた。体のあちこちが長年の激闘でボロボロだった。疲れとストレスを抑え込むように、夜ごとの酒の量も増えていた。裁判での俺に対する判決は今でも納得がいかない。しかし、あれは神様が俺に与えてくれた休息の時間だったんだと、今では思えるようにもなった。実際、あの一年半の酒抜きの規則正しい生活とトレーニングのおかげで、俺のレスラー寿命は5年くらいは延びただろう。体が休みを望んでいても、ああいう事件がなければ絶対に休むことはなかったし、酒を抑えることもできなかったはずだ」

さて、刑務所生活を送っているとき、日本から長州力が面会に来ました。長州の特集番組を撮影するテレビ・クルーと一緒でしたが、お土産が大好物のカルピスだったこともあり、著者はゴキゲンでした。1983年から、著者は長州やキラー・カーンとのユニット「革命軍」を経て、長州が結成した「維新軍」(後のジャパンプロレス)の参謀格となって活躍しました。著者と長州は「師弟コンビ」などと呼ばれましたが、著者は「当時、周囲やマスコミは、アマレスのオリンピックボーイからプロへというキャリアの共通点もあってか、俺が長州の心の師匠だなんて、ケツが痒くなるようなことを言っていた。師匠が助っ人としてアメリカから帰国するとなれば、辻褄は合わせやすい。だけど俺は、そんな奥座敷に納まるオヤジのような存在じゃない。年が離れていようが、アマレスの先輩だるが、ただのグッド・フレンドだ。昔も今も、長州とはそういう関係だと思っている」とクールに言い放つのでした。

著者は刑務所内でトレーニングを欠かかさず、肉体改造に成功しました。のちに監獄固めという技を開発するのですが、「〈監獄固め〉と名づけた足の変型技として、著者は「ムショから出てきた男なら、出てきたなりのアピールの仕方がある。それをうまくやるのがプロってものだ。俺はレッグ・ロック(足固め)の変型技を〈監獄固め〉と名づけて、新日本プロレスに乗り込んだ。長州たちがUターンするより一足早く、俺は年明け早々からリングに上がった。久しぶりの猪木さんとの一騎打ちは〈海賊男〉の乱入でファンが暴動騒ぎを起こして、大変なことになった。こいつには、前年の2月にフロリダに遠征していた武藤敬司をリング上で襲撃するという前ふりがあり、それが日本でのマッチ・メイクにつながっていたんだ」と述べています。

その後、1987年6月12日、両国国技館でのアントニオ猪木戦の直後に勃発した世代闘争で猪木・坂口らとともにナウリーダー軍を結成し、藤波・長州・前田らのニューリーダー軍と激戦を繰り広げたり、同年10月に猪木と「巌流島の戦い」を行ったり、さらに同年12月にはTPG(たけしプロレス軍団)の刺客としてビッグバン・ベイダーを新日マットに衝撃デビューさせたり、1990年2月10日には、東京ドームでラリー・ズビスコを破ってAWA世界ヘビー級王座を獲得したり、著者の大活躍には目を見張るものがありました。タイトルは2カ月後にアメリカのセントポールにてズビスコに奪還されたものの、47歳での戴冠劇は快挙と称えられました。

「人生はGO FOR BROKE!」として、著者は「少なくとも俺は、猪木さんや馬場さんとは違う生き方をしてきた。日本のプロレス界では異端児だったかもしれないが、偉大な彼らがつくらなかった別の歴史を、俺なりに少しはつくれたんじゃないかな。1人で強大なアメリカという相手に噛みついて、大和魂で生き残る。そいつが俺の人生のスタイルだった。誰からも拘束されず、自分の体1つで勝負してきた。そのことに俺は誇りを持っている。プロレスは戦いのエンターテインメントだ。客を満足させることができなければ、勝っても意味はない。勝ち負けだけの戦いがしたければ、アマチュアの世界にいればいい。俺は自分がヒーローになってはいけない国で、アメリカ市民からの罵声を金に換えて生きてきた。リングに上がったら誰よりも憎まれること。それが6000試合を戦った俺の勲章だった。欲を言えば切りがないけど、プロレス人生に悔いはない。自分なりに、やるだけのことはやったと満足している」と述べます。

ちょうど本書が刊行された1999年2月14日、著者は日本武道館において自らが発掘したスコット・ノートンと引退試合を行いました。この引退試合でも巨体のノートンをバックドロップで投げるなど往年のパワーを見せつけました。2003年、 新日本プロレスを離脱し、長州らとWJプロレス旗揚げに参画。しかしながら、WJプロレス時代、記者会見の席に現れた斎藤は体に振戦が見られ、発語にも難がある状態になっていました。それ以降、著者の身体的不調が知られるようになりましたが、WJプロレスはその後1年余りで崩壊することになります。

著者は、2000年よりパーキンソン病の治療を受け、障害者手帳の交付を受けることになります。2005年、著者を慕っている佐々木健介が「ファンにマサさんのことを忘れてもらいたくない」として健介オフィス株式会社化の際、斎藤をアドバイザーとして招聘しました。著者は寮が無かったジャパンプロレスに入門した当時の健介を自宅マンションに居候させ、「身長がない分、横に筋肉をつけろ」とアドバイスするなど、師匠格の存在でした。健介オフィスの記者会見には著者も姿を現しました。

2016年12月2日、大阪市城東区民センターで行われた元新日本プロレス取締役の上井文彦がプロデュースする興行「Strong Style History~Go for Broke!!Forever~」で、著者はじつに4年ぶりにリングに登壇しました。介助なしではリングに上がれないほどでしたが、海賊男(正体は武藤敬司)の強襲に応戦。大いに会場を沸かせました。2017年1月18日付の「日刊スポーツ」の「東京五輪特集」で、栃木県内の病院でリハビリに取り組む著者の姿が記事で紹介されました。記事には、パーキンソン病の症状が末期状態になっていたものの、著者は1時間のトレーニングを1日3回こなし、2020年東京オリンピックの年にカムバックすることに向けてトレーニングを毎日続けていると書かれていました。

2018年7月14日、パーキンソン病のため死去。75歳没。同月21日に通夜、22日に葬儀・告別式が東京・青山の梅窓院で行われました。通夜では、実況席で共にする機会が多かった辻よしなり、告別式では徳光和夫がそれぞれ司会を務めました。米良明久(ザ・グレート・カブキ)と武藤敬司が弔辞を述べ、通夜・告別式には長州力、坂口征二、天龍源一郎、木戸修、アニマル浜口、キラー・カン、前田日明、蝶野正洋、佐々木健介・北斗晶夫妻、永田裕志、小島聡、西村修、古舘伊知郎らが参列。戒名は妻の意向によりリングネームと同様に「マサ斎藤」とされました。式後、桐ヶ谷斎場で火葬されました。

こうして、一代の快男児・マサ斎藤は仲間たちに見守られながら、堂々と人生を卒業していきました。自叙伝である本書は1999年の時点で終わっていますが、著者の人生はそれから約20年続いたのです。わたしは、古舘伊知郎が「ずんぐりむっくりの美学」と表現した著者の見た目に愛嬌を感じていましたし、大好物のカルピスを原液で飲むというエピソードも、テレビ解説者時代の天然ぶりも好きでした。戒名が「マサ斎藤」だったということを知って、さらに大好きになりました。何より、著者は「本気になったら、誰も、喧嘩では敵わないのではないか」と思わせる凄味を持ったプロレスラーでした。本書には自叙伝にありがちな自慢話は皆無で、代わりに人種差別、セックス、ドラッグ、獄中生活までが赤裸々に書かれています。何よりも、アメリカに住む日系二世の人々への著者の敬意の念が伝わってきて、感銘を受けました。著者のご冥福を心よりお祈りいたします。