- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2020.05.29

新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言が全面解除されたばかりなのに、わたしの住む北九州市では第2波が襲来したと騒がれています。まことに感染症は厄介です。

このたびの外出自粛の流れの中で、わたしは自宅で多くの本を読みました。その中には感染症に関連する本も多かったのですが、最も興味深く読んだのは『感染症の世界史』石弘之著(角川ソフィア文庫)です。2014年に洋泉社から刊行された単行本を文庫化したものですが、人類の過去・現在・未来について深く考えさせられる名著でした。

著者は1940年、東京都生まれ。東京大学卒業後、朝日新聞入社。ニューヨーク特派員、編集委員などを経て退社。国連環境計画上級顧問。96年より東京大学大学院教授、ザンビア特命全権大使、北海道大学大学院教授、東京農業大学教授を歴任。この間、国際協力事業団参与、東中欧環境センター理事など兼務。国連ボーマ賞、国連グローバル500賞、毎日出版文化賞をそれぞれ受賞。主な著書に『地球環境報告』(岩波新書)、『森林破壊を追う』(朝日新聞出版)、『歴史を変えた火山噴火』(刀水書房)など多数。

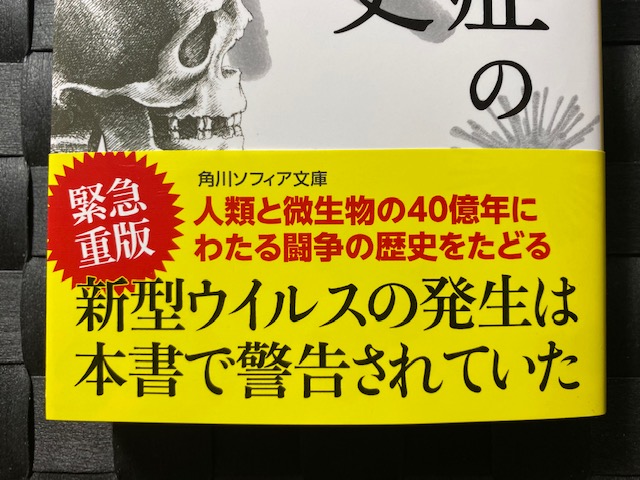

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、清家舞氏による各種ウイルスと人間の頭蓋骨のイラストが描かれ、帯には「緊急重版」「人類と微生物の40億年にわたる闘争の歴史をたどる」「新型ウイルスの発生は本書で警告されていた」と書かれています。

またカバー裏表紙には、以下の内容紹介があります。

「地上最強の地位に上り詰めた人類にとって、感染症の原因である微生物は、ほぼ唯一の天敵だ。医学や公衆衛生の発達した現代においても、日本では毎冬インフルエンザが大流行し、世界ではエボラ出血熱やデング熱が人間の生命を脅かしている。人が病気と必死に闘うように、彼らもまた薬剤に対する耐性を獲得し、強い毒性を持つなど進化を遂げてきたのだ。40億年の地球環境史の視点から、人類と対峙し続ける感染症の正体を探る」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

まえがき――「幸運な先祖」の子孫たち

序章 エボラ出血熱とデング熱――突発的流行の衝撃

第一部 二〇万年の地球環境史と感染症

第一章 人類と病気の果てしない軍拡競争史

第二章 環境変化が招いた感染症

第三章 人類の移動と病気の拡散

第二部 人類と共存するウイルスと細菌

第四章 ピロリ菌は敵か味方か

――胃がんの原因をめぐって

第五章 寄生虫が人を操る?

――猫とトキソプラズマ原虫

第六章 性交渉とウイルスの関係

――セックスががんの原因になる?

第七章 八種類あるヘルペスウイルス

――感染者は世界で一億人

第八章 世界で増殖するインフルエンザ

――過密社会に適応したウイルス

第九章 エイズ感染は100年前から

――増えつづける日本での患者数

第三部 日本列島史と感染症の現状

第十章 ハシカを侮る後進国・日本

第十一章 風疹の流行を止められない日本

第十二章 縄文人が持ち込んだ成人T細胞白血病

第十三章 弥生人が持ち込んだ結核

終章 今後、感染症との激戦が予想される地域は?

あとがき――病気の環境史への挑戦

「主な参考文献」

「まえがき――『幸運な先祖』の子孫たち」の冒頭を、著者は「『医学の発達によって感染症はいずれ制圧されるはず』と多くの人は信じてきた。世界保健機関(WHO)が1980年に、人類をもっとも苦しめてきた天然痘の根絶を宣言したとき、そしてその翌年にポリオ(小児マヒ)の日本国内の発生がゼロになったとき、この期待は最高潮に達した」と書きだしています。ところが、天然痘に入れ替わるようにエイズが地球のすみずみまで猛スピードで拡大しました。インフルエンザウイルスも、ワクチン開発の裏をかくように次々に「新型」が生まれ、エボラ出血熱、デング熱、西ナイル熱といった予防法も治療法もない新旧の病原体が流行し、抑え込んだはずの結核までが息を吹き返しました。

微生物が人や動物などの宿主に寄生し、そこで増殖することを「感染」といいます。その結果、宿主に起こる病気が「感染症」です。「伝染病」「疫病」「流行病」の語も使われますが、現在では農業・家畜関連を除いては、公的な文書や機関名では感染症にほぼ統一されています。著者によれば、わたしたちは、過去に繰り返されてきた感染症の大流行から生き残った「幸運な先祖」の子孫です。そのうえ、上下水道の整備、医学の発達、医療施設や制度の普及、栄養の向上など、さまざまな対抗手段によって感染症と戦ってきました。

しかし、それでも感染症は収まりません。著者は、「私たちが忘れていたのは、感染症の原因となる微生物も、40億年前からずっと途切れることなくつづいてきた『幸運な先祖』の子孫ということだ。人間が免疫力を高め、防疫体制を強化すれば、微生物もそれに対抗する手段を身につけてきた。人間が次々と打つ手は、微生物からみれば生存が脅かされる重大な危機である。人が病気と必死に戦うように、彼らもまた薬剤に対する耐性を獲得し、強い毒性を持つ系統に入れ替わって戦っているのだ。まさに『軍拡競争』である」と述べています。

著者は「軍拡競争」という言葉を使いましたが、人類は遺伝子という過去の遺伝情報が詰まった「進化の化石」を解明したお陰で、この軍拡競争の実態や歴史に迫れるようになったのです。本書ではその最先端の研究成果を紹介するとして、著者は「感染症が人類の脅威となってきたのは、農業や牧畜の発明によって定住化し過密な集落が発達し、人同士あるいは人と家畜が密接に暮らすようになってからだ。インフルエンザ、SARS、結核などの流行も、この過密社会を抜きには考えられない」と述べています。

地球に住むかぎり、地震や感染症から完全に逃れるすべはないとして、著者は以下のように述べるのでした。

「地震は地球誕生からつづく地殻変動であり、感染症は生命誕生からつづく生物進化の一環である。14世紀のペストといい、20世紀初期のスペインかぜといい、感染症は人類の歴史に大きく関わってきた。今後とも影響を与えつづけるだろう。微生物は、地上最強の地位に登り詰めた人類にとってほぼ唯一の天敵でもある。同時に、私たちの生存を助ける強力な味方でもある。その絡み合った歴史を、身辺をにぎわす感染症を選んで、環境史の立場から論じたものが本書である。この目に見えない広大な微生物の宇宙をのぞいていただければ幸いだ」

序章「エボラ出血熱とデング熱――突発的流行の衝撃」の1「最強の感染症=エボラ出血熱との新たな戦い」では、1970年代にアフリカ大陸で流行が始まった感染症について、「病気は流行地域を流れるエボラ川から『エボラ出血熱』と命名された。致死率は5~9割というこれまで経験をしたことがない高いものだった。2004年にはロシアのシベリアにある旧ソ連の生物兵器研究所で、女性の科学者が誤ってエボラ出血熱ウイルスの入った注射器を指に刺して死亡した。はからずも旧ソ連がこのウイルスを生物兵器として研究していたことが明るみに出た」と述べられています。

米国バージニア州レストンにある実験動物の検疫施設のヘイゼルトン研究所では、6人の職員に感染の痕跡がありましたが、発病はしませんでした。その後の調査でも人には無害であることがわかっています。研究所は首都ワシントンの近郊にあり、一時は「エボラ出血熱の米国上陸」として大騒ぎになりました。リチャード・プレストン著のパニック小説『ホット・ゾーン』(高見浩訳、飛鳥新社刊)はこの事件をモデルにしています。同書は、その後映画化もされました。また、フランス保健省はリベリアでエボラ出血熱に感染した女性が治癒して、病院を退院したと発表しましたが、この女性の治療で認められた薬のひとつに、富士フイルムホールディングス傘下の富山化学工業が開発した抗インフルエンザ薬の「アビガン」が含まれていました。現在、新型コロナウイルスにもアビガンの効果ががあるのではないかという見方もあるようです。

一条真也の新ハートフル・ブログ「アウトブレイク」でも紹介しましたが、「森林破壊が引き出したウイルス」として、著者は「「過去のエボラ出血熱の流行の大部分は熱帯林内の集落で発生した。だが、ギニアの奥地でも人口の急増で森林が伐採されて集落や農地が広がってきた。森林の奥深くでひっそり暮らしていたオオコウモリが、生息地の破壊で追い出されてエボラ出血熱ウイルスをばらまいたのかもしれない。映画『アウトブレイク』のなかで、アフリカの呪術師のこんな言葉が引用されている。『本来人が近づくべきでない場所で人が木々を切り倒したために、目を覚ました神々が怒って罰として病気を与えた』」と書いています。

2「都心から流行がはじまったデング熱」では、最も人を殺す野生動物は「蚊」だという米国獣医学会の調査結果が紹介され、「毒蛇、サメ、クマなどを押しのけて、『10大危険動物』のトップの座を維持している。毎年100万人もの人が、マラリア、デング熱、黄熱病などの蚊の運ぶ微生物によって殺されている。英雄のアレキサンドロス大王も一匹の蚊にはかなわずマラリアで死んだ。蚊を熟知していたはずの細菌学者の野口英世も黄熱病で倒れた」と述べられています。

また、「日本のデング熱」として、「日本では以前、第二次世界大戦中の1942年から1945年にかけて、神戸、大阪、広島、長崎などでデング熱が流行し、患者は20万人にも達した。東南アジアからの復員者によって持ち込まれたものだ。当時、京都大学医学部でデングウイルスの研究に取り組んでいた堀田進さん(のちに神戸大学医学部教授)が、1943年に長崎で流行したデング熱の患者からウイルスを分離するのに、世界ではじめて成功した」と書かれています。

第一部「二〇万年の地球環境史と感染症」の第一章「人類と病気の果てしない軍拡競争史」では、その冒頭を著者は以下のように書きだしています。

「約20万年前にアフリカで誕生した現世人類の祖先は、アラビア半島で近年出土した最新の研究では、従来考えられていたのより数万年早い12万5000年前ごろアフリカ大陸を出て、アラビア半島に渡ったとする説が有力になった。その後、5万~6万年前にアラビア半島からユーラシア大陸、さらにはオーストラリア大陸や北米・南米大陸に広がっていった」

「ウイルスの重要な働き」として、著者は、ウイルスが哺乳動物の胎児を守っていることも明らかにされたことを紹介し、「胎児の遺伝形質の半分は父親に由来するもので、移植された臓器のように母親の免疫系にとっては異質な存在だ。通常なら母体の免疫反応によって胎児は生きていけないはずで、長いこと謎になってきた。拒絶反応を引き起こす母親のリンパ球は、一枚の細胞の膜に守られて胎児の血管に入るのが阻止されていた。1970年代に入って、哺乳動物の胎盤から大量のウイルスが発見された。1988年に、スウェーデン・ウプサラ大学のエリック・ラーソン博士らによって、この細胞の膜は体内にすむウイルスによってつくられたものであることが突き止められた。つまり、ウイルスは生命の本質部分をにぎっていることになる」と述べています。

また、「人体の防御反応」として、米国ミシガン大学のネッシー・ランドルフ教授(進化生物学)が、「病気の不快な症状」と忌み嫌っているものの多くが、実は進化の途上で身につけた体の防御反応であり警戒信号であることを明らかにしていることを紹介し、「発熱」「せき」「吐き気」「下痢」「痛み」「不安」といった症状の中でも、「発熱」は微生物を「熱死」させるか、患者が「衰弱死」するかの「我慢くらべ」であることが明かされます。「せき」「吐き気」「下痢」は病原体を体外に排出する生理的反応で、「痛み」や「不安」は病気の危険信号であることも明かされています。

人類と感染症の関係も、人が環境を変えたことによって大きく変わってきたとして、著者は「人口の急増と過密化も感染症の急増に拍車をかけている。インフルエンザ、ハシカ、水痘(水ぼうそう)、結核などの病原体のように、咳やくしゃみから飛沫感染するものにとって、過密な都市は最適な増殖環境だ。超満員の通勤電車の中で、インフルエンザ患者がくしゃみをした状況を想像してみてほしい」と述べています。

第二章「環境変化が招いた感染症」では、農業の開始によって人類が定住化し、集落が発達するのにつれて人同士あるいは人と家畜が密に接するようになったことが説明され、この結果、人と病気の関係は劇的に変わったと指摘されます。「それは古い記録からも類推できる」として、著者は「『新約聖書』『旧約聖書』や、中国やギリシャの古典、インドの宗教書『ヴェーダ』などには、さまざまな病気が登場する。たとえば、結核、ハンセン病、コレラ、天然痘、狂犬病、マラリア、肺炎、トラコーマ、インフルエンザ、ハシカ、ペストと考えられる病気だ」と述べています。

「動物から人に乗り移った病気」として、著者は「人に病気を起こす病原体は2001年現在、1415種が知られている。細菌が538種、ウイルスが217種、菌類が307種、原虫が66種、寄生虫が287種だ」という、ワシントン大学公衆衛生学部の報告書の内容を紹介します。米国野生動物保護学会は、そのうちの60%までが動物を介して人間に感染する「動物由来感染症」と発表しています。このうち175種がこの半世紀間に出現した「新興感染症」(エマージング感染症)「再興感染症」(リエマージング感染症)であり、その75%までが動物由来感染症です。1万年にわたって家畜と密接な関係を持ち続けてきたことで、少なくとも、人と犬は65種類、牛と55種類、羊と46種類、そして豚と42種類もの病気を共有しているといいます。複数の宿主に感染するものも多く、米国の進化生物学者ジャレド・ダイアモンドは一条真也の読書館『銃・病原菌・鉄』で紹介した著書の中で、「家畜は病気の温床であり、食物生産が感染症を生んだ」と述べています。

「時代を特徴づける大流行」として、著者は「振り返ってみると、各世紀にはそれぞれの時代を背景にして、世界的に流行した感染症があった。13世紀のハンセン病、14世紀のペスト、16世紀の梅毒、17~18世紀の天然痘、19世紀のコレラと結核、20~21世紀のインフルエンザとエイズである」と指摘します。これらの感染症を研究するのが「疫学」ですが、そのはじまりについて、著者は「ロンドンの下水はそのままテムズ川に垂れ流され、濾過も消毒もされない未処理のまま市民の飲料水になった。ロンドンの病院医師だったジョン・スノーはこのとき、ロンドンでコレラが集団発生した地域を集中的に調査した。そして、特定の井戸から流行がはじまったことや、テムズ川を水源にしている利用者ほど患者が多いことも突き止め、それまで『空気感染説』が有力だったコレラが、飲み水が原因であることを証明した。1883年にロベルト・コッホがコレラ菌を発見する30年も前のことだ。これが『疫学』のはじまりとされる」と述べています。

感染症は戦争と深い関係にあります。

「感染症を蔓延させた戦争」として、著者は「戦争が勃発するたびに、兵士も一般市民も食料不足、不衛生などに苦しめられ、これに感染症の流行が追い打ちをかけた。とくに、軍隊は若い男性が主体の均一的な集団であり、長時間生活を共にするために感染症が蔓延しやすく、天然痘、マラリア、ペスト、赤痢、コレラ、チフス、結核、インフルエンザ、梅毒、淋病、エイズなどは、軍隊で繰り返し流行が起きた」と述べています。たとえば、第一次世界大戦の総戦死者の972万人中589万人、つまり約60%が戦病死者(餓死を含む)でしたが、大戦末期には連合国軍、同盟国軍の双方にスペイン風邪の感染爆発が発生したことが大量の死者を生みました。じつに戦病死者の3分の1はスペイン風邪によるもので、戦争の継続が困難になったのです。

第二次世界大戦中には、東南アジア戦線ではマラリア、ヨーロッパ戦線では発疹チフスが流行しました。蚊やノミが媒介する感染症であり、連合国軍は殺虫剤のDDTを配備しましたが、それでも50万人の米兵が感染したといわれます。一方、日本軍は対策がなく、ルソン島で5万人以上、インパール作戦では4万人、ガダルカナルでは1万5000人がマラリアで死亡するなど、多くの犠牲者を出しました。著者は、「歴史上、戦争で死亡した将兵の少なくとも3分の1から半数は、病死だったと推定される」と述べています。

「環境の悪化と感染症」として、過去半世紀の間に「新興感染症」が突如として出現した中には、エイズ、鳥インフルエンザ、SARSをはじめ、ラッサ熱、エボラ出血熱、マールブルグ熱など、野生生物が媒介する死亡率がきわめて高い新顔も含まれていることを指摘し、著者は「次々に新興感染症が出現したこの時期は、環境破壊が世界的に急拡大してきた時期でもある。人口の急増や経済の拡大で、森林の伐採や開墾、鉱工業の拡大、都市の膨張、大規模開発などによって本来の安定した自然のシステムが随所で崩壊した」と述べます。

第三章「人類の移動と病気の拡散」では、「感染症の世界史」というテーマを持つ本書の中で、最もドラマティックな「新大陸の悲劇」が語られます。著者はこう述べます。

「今から1万4000年ほど前、陸続きだったベーリング海峡を越えて人類が新大陸に渡ってきたとき、移動したグループはせいぜい数十人単位、多くても数百人だった。新大陸は、一定以上の人口がないと生き残れない天然痘やハシカのウイルスとは、無縁の存在だった。しかも、地理的に隔離された小集落が多く、家畜の利用もごく一部にかぎられていた。このため、ヨーロッパで流行した病気の免疫はなく、他の大陸のように家畜由来の病気が人に感染することもなかった。そこに、15世紀末になって突然に旧世界から感染症が侵入し、新大陸の先住民に対してほしいままに猛威を振るった。無防備な新大陸の先住民社会がいかに急速に崩壊したかは、コロンブスが最初に到達した島の1つであるカリブ海のサントドミンゴ島の例が雄弁に物語っている」

「次々に持ち込まれる病気」として、天然痘がサントドミンゴ島に上陸後、アンチル諸島を経てメキシコに伝染し、アステカ帝国を絶滅に追いやったことが説明されます。さらにはパナマ地峡から南米へと殺戮の前線を押し広げ、1525年~26年にはインカ帝国に侵入し、スペイン軍がやってきたときには、すでにインカ帝国の人口は急減し、政治基盤は崩壊寸前だったのです。天然痘の次には、1530~31年のハシカ、1546年のチフス、そして1558~59年のインフルエンザ、さらにおたふくかぜ、肺炎、チフスなどのヨーロッパからの感染症が大流行しました。著者は「これらの病気の追い打ちで、すでに天然痘の大流行で消耗していた人びとに壊滅的な打撃を与えた。1500年当時の世界人口は約5億人と推定されている。このうちの約8000万人(4000万人から1億人まで各説がある)が南北の新大陸に住んでいたとみられる。それがコロンブスの到着後わずか50年で1000万人に激減してしまった」と述べています。

今回の新型コロナウイルスの感染拡大を予言するような記述もあります。「交通発達がもたらしたSARS」として、著者は以下のように述べているのです。

「今後、どんな形で新たな感染症が私たちを脅かすのだろうか。それを予感させるのが、中国を震源とする重症急性呼吸器症候群(SARS)の突発的な流行であろう。この強烈な感染力を持ったウイルスは、2002年11月に経済ブームでわく広東省深圳市で最初の感染者が出た。当時、地方から多くの若者が出稼ぎのために集まってきた。広東省では、野生動物の肉、つまり『野味』を食べる習慣が根づいており、『野味市場』にはヘビ、トカゲ、サル、アザラシ、イタチ、ネズミ、センザンコウなどさまざまな生きた動物やその肉が売られている。野味市場や野味を提供する料理店で働いている出稼ぎの若者に、野生動物からウイルスが感染したと考えられる。発病すると、高熱、咳、呼吸困難などの症状を訴え、衰弱して死んでいく」

その病原体は新型のコロナウイルスであることが判明、「SARSウイルス」と命名されました。強い病原性と医療関係者への感染は、世界中を恐怖に陥れましたが、2003年3月12日にWHOが世界規模の警報を出したときには、流行は中国の広東省、山西省からトロント(カナダ)、シンガポール、ハノイ、香港、台湾に広がっていました。結局、収束した2003年9月までに、WHOによると世界の30ヵ国・地域で8098人の感染者、774人の死亡者が確認されたのです。著者は、「元の自然宿主は当初、野味市場で売られていたハクビシンが疑われたがこれは中間的な宿主で、コロナウイルスが分離されたキクガシラコウモリが震源とみられる。だが、既知のどのコロナウイルスとも遺伝子構造が大きく異なる新しいものだった」と述べています。今回の「COVID-19」と命名された新型コロナウイルスが最初に武漢を中心に感染拡大したとき、中国当局はコウモリなどの野生動物を扱う武漢の海鮮市場で働く人に感染者が多いと発表したことは世界中で知られています。

SARSの次は、MARSが登場しました。

「感染症の新たな脅威」として、著者は「人間の社会の変化のすきをついて侵入してくる病原体は、それぞれ異なった場所や時期に根を下ろし、その後は人間同士の接触を通じて新たな地域に広がっていく。もしかしたら、第2、第3のSARSや西ナイル熱がすでに忍び寄って、人に侵入しようと変異を繰り返しているかもしれない。すでにその心配が出てきた。2012年暮れから13年5月にかけて、サウジアラビア、カタール、チュニジアなどの中東で、SARSに酷似した呼吸器病『MERSコロナウイルス感染症』が発生した。Middle East Respiratory Syndromeの略である」と述べています。そして、SARS,MARSに続いて、COVID-19が登場し、人類社会を大きく揺るがせました。著者の予言は当たっていました。

第二部「人類と共存するウイルスと細菌」の第四章「ピロリ菌は敵か味方か――胃がんの原因をめぐって」では、「急増するアレルギー」として、「20世紀前半の日本人の三大死因は『肺炎』『胃腸炎』『結核』の感染症だった。だが、20世紀後半以後、栄養や衛生環境の改善、治療や医療制度の進歩でこれらは急激に減って、死因の上位は『がん』や『生活習慣病』に取って代わられた。つまり、感染症が退治されるのに反比例するように、アレルギーが急増してきた」と述べられます。厚生労働省の「アレルギー疾患対策報告書」(2011年)によると、花粉症を含むアレルギー性鼻炎は国民の47%以上、アトピー性皮膚炎は約10%に達した。人口の2人に1人はアレルギーという国民病になった。世界的にも増加傾向にあり、WHOは全人類の30%はなんらかのアレルギーを持っていると、「アレルギー白書」で指摘しています。著者は「皮肉なことに、感染症にかかりにくくなったら、今度はアレルギーに悩まされるようになった。両者はシーソーのような関係だったのだ」と述べています。

第六章「性交渉とウイルスの関係――セックスががんの原因になる?」は、非常にショッキングな内容でした。この章の冒頭を、「セックスはタバコなみに危険」として、著者は以下のように書きだしています。

「近ごろはタバコの恐ろしさばかりが強調されるが、セックスだってがんの原因になる。肝臓がんを引き起こす『B型肝炎ウイルス』や白血病の原因になる『成人T細胞白血病ウイルス』、エイズで有名になったカポジ肉腫を起こす『ヒトヘルペス・ウイルス8型』など、いずれもセックスでも感染してがんを引き起こす。世界保健機関(WHO)によると、世界のがんによる死亡の20%は、性交渉から感染するウイルスが原因になるとしている、タバコが原因のがん死は全体の22%とされるから、セックスはタバコ並みに危険だ」

また、若い女性に急増する子宮頸がんなどの原因となる「ヒトパピローマ・ウイルス」(HPⅤ)は性感染症のなかでもっとも感染者が多く、よく話題になる細菌性の性感染症、クラミジアよりも多いそうです。著者は「米国対がん協会は『がん撲滅キャンペーンは、タバコからHPVに重点を移すべき』と提案しているほどだ。禁煙標語をもじれば、『セックスはいのちを縮める生活習慣』ということになるのだろうか」と述べます。子どもを産み、子孫を残すための夫婦の性交渉ががんの原因になるとは、きわめて深刻な問題ですね。

第八章「世界で増殖するインフルエンザ」では、中国の広東省で発見された「H5N1亜型」の鳥インフルエンザに言及し、鳥インフルエンザウイルスが変異を起こして「鶏から人へ」だけでなく「人から人へ」と伝染する事態になれば、「感染爆発」の危険性が高まってくるとして、「もしも最悪のパンデミックが発生した場合には、500万人から1億5000万人の死者が出る可能性があることを、WHOが2005年9月に警告した。近年の流行は香港亜型とソ連亜型が出現してから30年以上経過しており、過去の流行史からすると、そろそろ強烈な『新型ウイルス』が誕生しても不思議ではない。ウイルスの変異のスピードが当初の予想よりはるかに速いことを考えると、どこかに潜んで人に致命的な姿に変身できる日をうかがっているのかもしれない」と、再び今回の新型コロナウイルスの感染拡大によるパンデミックの不気味な予言が述べられています。

終章「今後、感染症との激戦が予想される地域は?」でも、背筋が凍るような予言が書かれています。「感染症の巣窟になりうる中国」として、著者は「今後の人類と感染症の闘いを予想するうえで、もっとも激戦が予想されるのがお隣の中国と、人類発祥地で多くの感染症の生まれ故郷でもあるアフリカであろう。いずれも、公衆衛生上の深刻な問題を抱えている。とくに、中国はこれまでも、何度となく世界を巻き込んだパンデミックの震源地になってきた。過去3回発生したペストの世界的流行も、繰り返し世界を巻き込んできた新型のインフルエンザも、近年急速に進歩をとげた遺伝子の分析から中国が起源とみられる。13億4000万人を超える人口が、経済力の向上にともなって国内外を盛んに動き回るようになってきた。春節(旧暦の正月)前後にはのべ約3億人が国内を旅行し、年間にのべ1億人が海外に出かける。最近の12年間で10倍にもふくれあがった大移動が、国内外に感染を広げる下地になっている」と述べているのです。まさに、今年の春節で、中国人観光客が大移動したことによって世界中に新型コロナウイルスが感染拡大されました。

感染症の歴史を俯瞰すれば、人類にとっての最大の強敵が感染症であることがよく理解できます。そして、誰でも感染症のない世界を夢見ることでしょう。著者も、「病気のない世界」として、「病気のない世界は、いつの時代にあっても人類の夢だった。日本全国のいたるところに、疫病退散を祈願する神社仏閣やお祭りがあるのは、先祖たちの願望の表れであろう。その夢が今にも実現しそうな期待感も何回かあったが、あっという間に微生物は逆襲してきた。水虫、虫歯、ものもらい、にきびなど慢性的な感染症に悩まされている人も多い。私たちの祖先は、たえず人類に襲いかかる飢餓、自然災害、感染症を運良く生きのびて、現存の子孫を残すことに成功した。だが、この幸運が今後もつづいて無事に子孫を残しつづけることができるかは、保証のかぎりではない。恐竜を絶滅させたような巨大隕石の衝突、気候を一変させて人類を絶滅寸前にまで追い込んだ7万4000年前のインドネシアのトバ火山のような超巨大噴火が、いつ起こるかわからない」と述べています。

また、「膨張する感染症の温床」として、国連の将来人口予測(2013年)が紹介されています。それによると、世界人口は2050年に96億人を超えます。20世紀初めには世界の都市居住者は人口の15%にすぎませんでしたが、2008年前後には都市人口が農村人口を上回りました。2030年までに、都市人口は50億を超え、人口の70%を超えると国連は推定します。このような人口増について、著者は「人間の勢力圏の拡大につれて、森林や低湿地の破壊で野生動物の生息地は狭められ、新たな宿主を求めて人に寄生場所を変えてきた。コウモリが原因になった、西アフリカのエボラ出血熱やボルネオ島のニパウイルスの感染爆発がその好例である。人口増で食肉の生産量も増えていく。国連食糧農業機関(FAO)の予測によると、世界の食肉消費量は2010年から2050年の間に1.7倍になるという。増える家畜は、感染症の拡大や新たな病気の発生にもつながっている」と述べています。

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「人と大きさを比べると、ウイルスは10億分の1、細菌は100万分の1でしかない。人の遺伝子が3万数千個もあるのに対し、ウイルスは多くても300個、細菌は1000~7500個ぐらいだ。地上でもっとも進化した人と、もっとも原始的な微生物との死闘でもある。ときには膨大な数の犠牲者を出す代償を払って人側が免疫を獲得し、あるいは巨額の研究費で開発された新薬で対抗すると、微生物はそれをかいくぐって新手を繰り出してくる。微生物との戦いはまだ先が見えない。『赤の女王』との追いかけっこが今後ともつづくことになるだろう」

「赤の女王」とは、ルイス・キャロルの小説『鏡の国のアリス』に登場する人物です。彼女が作中で「その場にとどまるためには、全力で走り続けなければならない」と発言したことから、種・個体・遺伝子が生き残るためには進化し続けなければならないことの比喩として用いられています。

「あとがき――病気の環境史への挑戦」で、著者は「人は病気の流行を招きよせるような環境をつくってきたが、今後ますます流行の危険は高まるだろう。というのも、日本をはじめ世界各国が、歴史上例のない人口の集中化と高齢化の道を突っ走っているからだ。両者は感染症流行の温床である。これから感染症流行のさらなる「二次災害化」も進むと予感している。阪神・淡路大震災でも東日本大震災でも、「震災関連死」の患者が高齢者に集中した。とくに、肺炎による死者が目立った。避難所の環境や過密がその主な原因だ。日本の将来への不安が高まっている。末期的症状になりつつある少子高齢化のみならず、近い将来に襲来するはずの超弩級の大地震、荒々しさを増す異常気象……。凶悪な感染症の大流行もそのひとつにあげておく必要がある」と述べています。これも、新型コロナウイルスの感染拡大を予言していたように思われます。著者がこの本を書いたのは2014年ですが、読んでいるうちに今年になってから書かれたような錯覚をおぼえました。このたびのコロナ禍を乗り越えるためにも、これからも新型コロナと共生していくためにも、1人でも多くの日本人に読んでほしい名著です。