- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2020.05.31

30日に確認された新型コロナウイルスの感染者数は東京が14人で、北九州が16人でした。この1週間、毎日、感染症関連の本をご紹介してきました。ここに『世界史を変えた13の病』ジェニファー・ライト著、鈴木涼子訳(原書房)を紹介して、とりあえず一区切りつけたいと思います。著者はニューヨーク在住の作家です。「ヴォーグ」「ニューヨーカー」等の雑誌への寄稿を経て、2015年に初の著書『史上最悪の破局を迎えた13の恋の物語』(原書房)を出版。女性に焦点をあてたエンターテインメント色の強い歴史書を執筆することを目指しているとか。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「多くの犠牲者を生み 文明を崩壊させた 病気と人類の歴史」と大書され、続いて「迷信による不条理な迫害、患者の救済に尽くした人々の闘い、病のイメージが作り出した文化まで、知られざる歴史をときあかす」と書かれています。

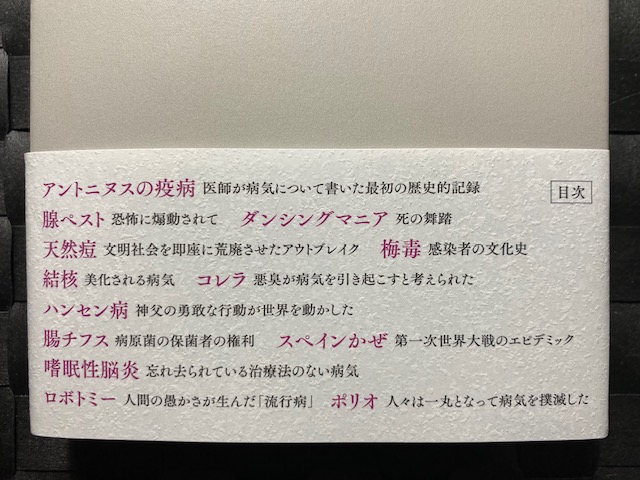

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の通りです。

「はじめに」

アントニヌスの疫病

――医師が病気について書いた最初の歴史的記録

腺ペスト――恐怖に煽動されて

ダンシングマニア――死の舞踏

天然痘――文明社会を即座に荒廃させたアウトブレイク

梅毒――感染者の文化史

結核――美化される病気

コレラ――悪臭が病気を引き起こすと考えられた

ハンセン病――神父の勇敢な行動が世界を動かした

腸チフス――病原菌の保菌者の権利

スペインかぜ――第一次世界大戦のエピデミック

嗜眠性脳炎――忘れ去られている治療法のない病気

ロボトミー――人間の愚かさが生んだ「流行病」

ポリオ――人々は一丸となって病気を撲滅した

「エピローグ」

「訳者あとがき」

「原注」

「はじめに」では、著者は以下のように述べています。

「あいにく、わたしには病気を撲滅するワクチンや治療法について語れるような科学的知見がない。わたしは未来のノーベル賞受賞者に感銘を受け、応援してはいるが、本書はそういう人々のためだけのものではない。なぜなら、疫病にすばやく対処できるかどうかは、医師や科学者の努力だけにかかっているわけではないからだ。週末に朝寝坊し、映画を観て、フライドポテトを食べて、ありふれた楽しいことをするのが好きな人々、つまり、わたしたち全員にかかっているのだ」

続いて、著者は「危機の際に文明人がうまくやっていけるかどうかは、科学者でない一般市民の反応の仕方と深く関わっている。本書で考察する、疫病に対して講じられるさまざまな対策は、驚くほどわかりきったことに思えるだろう。たとえば、罹患者を罪人と見なして、文字どおりにしろ比喩的にしろ火あぶりにしてはならない。この意見にはみな、建前としては同意するだろう。だが、新たな疫病が発生したとき、わたしたちは300年前とまったく同じ過ちを犯す」と述べます。

さらに、著者は「わたしの大きな願いのひとつは、現代の人々が過去の人々を親しい(あるいは腹立たしい)知人と考えて、アドバイスを求めることだ。過去の人々が無味乾燥な教科書に出てくる二次元の白黒写真や線画ではないことを、人は簡単に忘れてしまう。彼らは単なるシルクハットをかぶって青白い顔をした人ではない。彼らは生きて、呼吸をして、ジョークを言い、げっぷをする人間で、うれしかったり悲しかったり、面白かったり退屈だったり、冷淡だったりした、あなたが人生で出会う最も時代遅れの人なのだ。彼らはみな、自分たちが現代に生きていると考えていた」とも述べています。

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「わたしがこの病気の研究に没頭しているのは、過去に病気とどのようにして闘ったかを知ることが未来に役立つと考えているからである。未来まで生きるつもりなら、みなさんも同じように考えてくれることを願っている。非常に分が悪いが、人類の歴史の暗い時代について読み、学ぶことを楽しいと感じてもらえるよう努力する」

「アントニヌスの疫病」では、著者はローマの衰亡につながった疫病に言及し、この病が発疹チフスか麻疹か天然痘か議論が分かれていることを紹介し、1800万ものひとびとが死亡したともいわれるこの疫病について、「ローマの人々は治癒を祈ったかもしれないけれど、望めるのはせいぜい、誰かが社会を最低限機能させ続けてくれることくらいだった。なぜなら、どの時代の市民だろうと、神殿に死体が山積みになったアテネの疫病を繰り返したくはないからだ。歴史上のほぼすべての疫病において、通りから死体を除去するだけで、強力なリーダーシップのある人物が必要となる。ローマは幸運だった。指導者はマキャヴェッリに五賢帝と評された皇帝の最後のひとり、マルクス・アウレリウスだ」と述べています。

「腺ペスト」では、中世ヨーロッパで大流行した疫病について、著者は「社会秩序があらゆる面で崩壊し始めていた。かつては美しかった都市が共同墓地と化した。ボッカッチョによると、フィレンツェでは墓穴が満杯だったため、死者を「船荷のごとく何段にも重ねた。各段に土をかぶせ、穴がいっぱいになるまで積んだ」マルキオンネ・ディ・コッポ・ステファーニいわく、墓穴はラザニアのようだった(オリーブガーデンに行きたくなくなってしまうかもしれない)。しかし、フィレンツェよりもさらにひどかったのがシエナで、年代記編者、アンニョロ・ディ・トゥーラによると、『土にほとんど覆われていない者は犬に引きずりだされ、町じゅうの多くの死体がむさぼり食われた』」と述べ、「これが、通りから死体を除去してくれるマルクス・アウレリウスがいない社会で起こった出来事だ」と言うのでした。

疫病は多くの死者を生みます。死者は埋葬されますが、あまりにも多かった場合、それが困難になります。歴史上、疫病はつねに埋葬の問題とセットになっていました。著者は、「通りから死体を除去する」として、「墓穴を掘るのはたしかに大変だ。だが死体を放っておくとノミを持つネズミが集まってくるという理由だけでも、埋葬するべきだ。また、通りに転がっている死体を見ると、人は怯える。アウトブレイク時、恐怖は理性の敵となることを考えれば、通りを清潔に保とうと努めることは得策だ」と述べています。

「天然痘」では、その冒頭を、著者は「14世紀から17世紀にかけて、黒死病がヨーロッパの国々に及ぼした影響は、歴史のきわめて恐ろしい章のひとつとして記憶されている。だが、ヨーロッパの文明は持ちこたえた。西洋社会の芸術的な偉業のいくつかは、この疫病と共存した。シェイクスピアのきょうだいと息子は腺ペストで死亡した。シェイクスピアが生きているあいだ、疫病が原因で劇場は閉鎖された。ハンス・ホルバインやティツィアーノは、疫病で死亡する前にすばらしい作品を描いた。彼らは黒死病のない時代に生まれたかっただろうか? 生まれたかった(これは推論ではない。全員に電話して尋ねた)」と書きだしています。この「全員に電話して尋ねた」といったような読者を脱力させるようなギャグが本書には多々見られるのですが、正直、スベっています。「ここまで軽薄な文章を書く必要はない」と感じるのは、わたしだけではないでしょう。

しかしながら、続く「梅毒」は本書の白眉で、非常に感銘を受けました。梅毒という病は患者の鼻を奪うことで知られていますが、著者は「わたしの好きな英雄は”鼻なしの会”と呼ばれたロンドンのユニークなクラブについて書かれた、『ブラックウッズ・エディンバラ・マガジン』の1818年版に登場する」として、そこに書かれた「鼻のない人々が集まったところを見たいと思ったある気まぐれな紳士が、ある日彼らを酒場に招待して食事をし、その場で上記の名を冠した協会を結成した」という事実を紹介します。そして、「その紳士、ミスター・クランプトンは大勢を集めたようだ。おそらくその状況で予想されたよりも多くの人を。『人数が増えるにつれて、参加者の驚きは増していき、慣れない気恥ずかしさと奇妙な混乱を感じながら互いに見つめあった。まるで罪人が仲間の顔に自身の罪を見たかのように』」と述べます。

続けて、著者は”鼻なしの会”について述べています。

「彼らが罪人と呼ばれていたことは置いておいて、悩みを分かちあえる相手とついに出会えたことがどのようであったかを想像してみよう。ほとんどの人が名前を口にすることすら恐れている病気について、他人と語ることができたのだ。彼らがショックを受けたとしたら、その気持ちは理解できるような気がする。ほとんどの人が、鼻がないのをできるだけ隠すことに多くの時間を費やしていただろう。記事によれば、彼らはほとんどすぐに仲よくなり、冗談を言い始めた。『おれたちが喧嘩を始めたら、どれくらいで鼻血が出るかな?』『いまいましい。この30分、どこを探しても見当たらない鼻の話をするのか』『ありがたいことに、おれたちには鼻はないが口はある。テーブルに並んだごちそうに対しては、いまのところ一番役に立つ器官だ』」

“鼻なしの会”について、著者は「楽しそうな集まりだ。鼻がなくても、ユーモアのセンスはある! わたしは普通なら絶望するときに、ジョークを言える人が好きだ。それに、これは梅毒患者が人間でない(天才が作った怪物かただの恐ろしいもの)ように描写されていない最初の記録かもしれない」と書いていますが、この箇所は涙が出るほど感動しました。というのも、わたしはグリーフケアを研究・実践しています。グリーフには死別をはじめ、名誉や仕事や財産などを失うこと、そして身体的喪失にも伴います。顔の中心である鼻をなくすというのは、どれほどその人に絶望を与えたことか。想像することすら難しい絶対的な絶望と言えます。しかも、鼻を奪った梅毒が代表的な性病であることは、当人の名誉も傷つけたことと思います。おそらく”鼻なしの会”のオリジナルな英語名は、”NO NOSE CLUB”ではないかと思いますが、このギリギリのユーモアがグリーフケアにおいて大きな力を発揮したのではないでしょうか。かつて、性病で顔の中心を喪失するという巨大な悲嘆を与えられた人々を救おうとした試みがあったことに、わたしは心の底から感動しました。

梅毒によって鼻を失った人々は、世間に人々から大変な侮辱を受けたことと推察されますが、著者は「治療法が見つかっていない病気に感染した人を侮辱するのは、現代でもよくあることだ。ひとつには、その人たちは自分とは違うと思いたいからだ。その人たちはどうにかして自ら病気を招いたと思いたいのだ。だが、病気に考えはなく、賢明にも世界の悪人を選んで殺したりしない。病気やその患者と距離を置けば置くほど、予防について学んだり、治療のための資金を集めたりするのは難しくなる(怪物のような人しかかからない病気を治したいとは思わないだろう)。病人をその苦しみが認識できる形で描写するだけでなく、勇敢で、冗談が言えるユーモアのある人間として描くことで、自分たちとなんの違いもないと思える」と述べています。

20世紀には、二度にわたる世界大戦が怒りましたが、パンデミック(感染の世界的大流行)も発生しました。「スペインかぜ」では、1918年から流行しはじめたスペインかぜが多くの人間の生命を奪い、多くの死体を出現させたことが紹介され、「馬車がフィラデルフィアの通りを走りまわって、歩道で腐敗している死体を集めた。14世紀に逆戻りしたのかと不思議に思うかもしれないが、パンデミックが起こると決まって棺の需要が急増し、価格が高騰するのだ。人々は棺を盗むようになった。子どもの死体はマカロニの箱に詰めこまれた。マカロニの箱はいまより大きかったのだ。政府は葬儀に補助金を支給しなかった。ウッドロウ・ウィルソンはマルクス・アウレリウスほど賢明ではなかったから。たとえ自分で棺を作れたとしても、葬儀屋は死体に触れようとしなかったので、家族が愛する者を自分の手で埋めなければならなかった――埋葬できるほど健康な家族がいればの話だが。フィラデルフィア市民は玄関先で、司祭が運転する慈善死体搬送トラックが死体を集めに来るのを待った。死体が山積みになった無蓋のトラックが通りを走っていた。10月のあいだにフィラデルフィアで1万1000人の死者が出て、トラックが何周もした」と述べています。

「エピローグ」では、著者は以下のように述べています。

「深く失望したときは、シュテファン・ツヴァイクの『昨日の世界』(1942年)のお気に入りの一節を思いだす。ツヴァイクがナチスから逃げて亡命生活を送っていたとき、次のように述べた。『われわれが今日、心を打ち砕かれ、狼狽し、半ば目の見えない状態で手探りしている恐怖のどん底からさえも、わたしはふたたび幼少時代の古い星座を見上げ、いつかはこの退歩も前へ、上へと向かう進歩の永遠のリズムの中休みとなるだけだと考えて自らを慰める』誤りはわたしたちがもっと強く賢く、よくなる道のりの合間の退歩にすぎないと信じるしかない。わたしたちはさらにうまくなる。すべてに関して。その”すべて”のなかに、病気と闘うことも含まれている」

そして、著者は「わたしたちはもっと思いやりを持てると信じている。もっと賢く闘えると。わたしたちの本性は臆病でもなければ、憎しみに満ちてもおらず、隣人を残酷に扱ったりしないと。わたしたちはみんな親切で賢く、勇敢だと。そのような本能に従う限り、恐怖に屈することも、非難に流れることもなく、病気や、病気に伴う汚名に打ち勝つことができると。人間同士ではなく、疫病と闘えば、わたしたちは病気を打ち負かすだけでなく、その過程で人間性を保てるだろう。前へ、上へ進もう」と述べるのでした。新型コロナウイルスと闘う今のわたしたちに向けられたような言葉です。

「訳者あとがき」では、鈴木涼子氏が「14世紀にヨーロッパで腺ペストが流行したとき、人々はユダヤ人が井戸に毒を盛ったせいだという誤った認識によってユダヤ人を虐殺した。ストラスブールでダンシングマニアが発生したときは、地域社会の人々が力を合わせて病気を治癒する方法を考案した。梅毒患者が社会ののけ者とされた時代に、鼻なしの会と呼ばれる互助会を設立した人物がいた。悪臭によって病気が発生するという瘴気説を覆し、コレラの原因を突きとめることができたのは、ジョン・スノウによる根気強い調査研究のおかげだ。ダミアン神父は島に隔離されていたハンセン病患者たちとともに暮らす道を選び、彼らに生きがいを与えた。第一次世界大戦中にスペインかぜが発生したとき、国家の隠蔽工作によって流行が拡大した。ポリオを撲滅できたのは、ルーズベルトの導き、ジョナス・ソークの献身、そして国民のボランティア精神の賜物である」と述べています。本書の内容の見事な要約です。

そして鈴木氏は、「本書に登場する英雄たちは、病気を無視したり、病人を侮辱したりせず、勇敢に立ち向かった。過去に病気とどのようにして闘ったかを知ることが未来に役立つ。何より、病人を悪者扱いせず、病人と病気を切り離して考え、病気を全人類の敵と見なすことが大切だと著者は言う。わたしたちは乗りきった病気の存在を忘れ、予防接種もおろそかにし、疫病に対してますます脆弱になっているかもしれない。本書は過去から教訓を学び、二度と同じ過ちを繰り返さないための大きな助けとなるだろう」と述べるのでした。感染症の歴史についての本はたくさん読んできましたが、本書は軽薄な文体の箇所もあるにせよ、非常にライトな感覚でリーダブルであり、「感染症の世界史」をエンターテインメント仕立てにしたような印象の良き読み物でした。