- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1900 プロレス・格闘技・武道 | 歴史・文明・文化 『史論―力道山道場三羽烏』 小泉悦次著(辰巳出版)

2020.06.21

『史論―力道山道場三羽烏』小泉悦次著(辰巳出版)を読みました。昭和のプロレスを愛してやまないわたしにとって非常に興味深い内容でした。著者は1960年5月14日、東京都北区生まれ。サラリーマンの傍ら、1996年よりメールマガジンにてプロレス記事を配信。プロレス史研究を深化させるにつれて、ボクシング史、相撲史、サーカス史、見世物史など隣接領域の研究も進めたそうです。プロレス文壇デビューは、2002年春の『現代思想・総特集プロレス』(青土社)。2009年より『Gスピリッツ』にプロレス史記事をレギュラーで寄稿。著書に『プロ格闘技年表事典~プロレス・ボクシング・大相撲・総合格闘技』(日外アソシエーツ)があります。

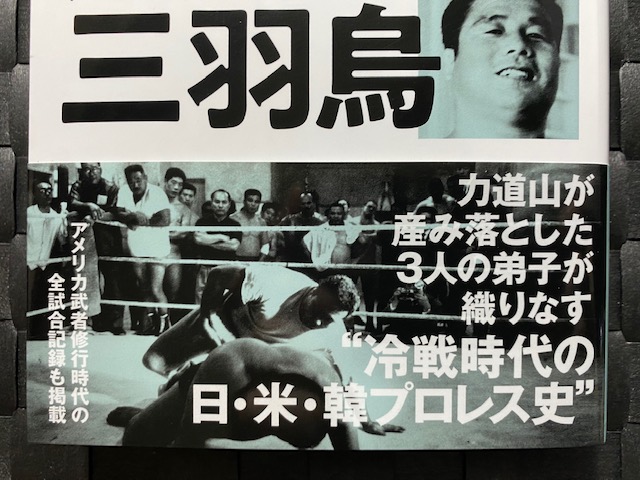

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、ジャイアント馬場、アントニオ猪木、大木金太郎の力道山道場三羽烏の若き日の顔写真が使われ、帯にはリング上で行われる力道山と豊登のスパーリングを三羽烏を含む日本プロレスの面々がエプロンから見守る写真が使われ、「力道山が産み落とした3人の弟子が織りなす”冷戦時代の日・米・韓プロレス史”」「アメリカ武者修行時代の全試合記録も掲載」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には「馬場vs猪木vs大木の20年戦争『力道山の後継者』は誰だ?」として、「『アメリカマット界のレスリングウォー』、『極秘裏に行われた力道山の渡韓』、『世界3代王座連続挑戦』、『ヒューストンの惨劇』、『最初の目玉くり抜きマッチ』、『日韓国交正常化』、『大熊元司リンチ事件』、『グレート東郷殴打事件』、『日本プロレスのクーデター未遂事件』、『韓国大統領・朴正熙の暗殺』――複雑に絡み合う物語を紐解きながら、隠された史実を読み解く」と書かれています。

本書の「目次」は以下の通りです。

「はじめに――力道山が産み落とした2個の卵」

プロローグⅠ

若手時代の力道山三羽烏

プロローグⅡ

1960年代のテリトリー制

chapter-1

ショーヘイ・ババのアメリカ武者修行

chapter-2

キンタロウ・オオキのアメリカ武者修行

chapter-3

カンジ・イノキのアメリカ武者修行

エピローグ

その後の力道山三羽烏

「おわりに」

「はじめに――力道山が産み落とした2個の卵」の冒頭で、著者は本書が生まれたいきさつを説明しています。

「本書は辰巳出版のムック『Gスピリッツ』に掲載された3本の連載記事『ショーヘイ・ババのアメリカ武者修行』、『カンジ・イノキのアメリカ武者修行』、『キンタロウ・オオキのアメリカ武者修行』を大幅に加筆修正し、新たな書き下ろしを加えて構成されている。加筆の主な目的はプロレス界における戦後・昭和の日本、アメリカ、韓国の連動と、その裏側をより詳細に描くことにある」

『Gスピリッツ』といえば、マニア向けのプロレス史専門ムックで、一条真也の読書館『最強の系譜』で紹介した名著の内容も同誌に連載されていました。わたしの愛読誌ではあるのですが、活字が小さすぎるのが老眼には厳しいものがあります。

また、著者は「本書の主役である馬場、猪木、大木の三羽烏は、力道山が産み落とした。しかし、力道山が産んだ卵は2個である。BI砲は、そのうちの1個から孵った。そして、2人は『日本のプロレス』を継承する。具体的には馬場は日本テレビなどの人脈、猪木は闘魂とカリスマ性を力道山から受け継いだ。もう1個の卵から孵ったのが大木である。『韓国のプロレス』もまた力道山から産まれ、大木が継承したということだ」と書かれています。日本プロレスを旗揚げする前のアメリカ武者修行で、力道山はさまざまなものを学びましたが、そのうちの1つがエスニック(民族性)を基調としてベビーフェイス(善玉)とヒール(悪玉)を区別するというマッチメークのセオリーでした。しかし、凱旋帰国した力道山が作った日本のプロレスには、アメリカとは異なる特異性があったのです。

力道山は朝鮮半島出身ながら、日本人としてベビーフェイスを演じました。ここに日本のプロレスの特異性の根源があったと見る著者は、力道山vs木村政彦の‟昭和の巌流島”決戦に言及し、「もし力道山が出自を明らかにしていたなら、セオリーに基づけば力道山vs木村戦は日本人である木村がベビーフェイスとなり、力道山は第三国人(日本に居留する台湾・朝鮮など旧外地に帰属する人々の当時の呼称)としてヒールとなる。仮にそうなっていたら、以後の日本のプロレス史は大きく変わっていたであろう」と述べています。

そして、著者は「プロレス定着期のセオリーの歪みは、本来は第三国人として後継者である大木というもう1つの卵を産み、それが韓国のプロレス史となった。プロレスを日韓という視点で見れば、力道山が持っていた『日本人としてのヒーロー像』は馬場と猪木が、『朝鮮民族にとってのヒーロー像』は大木が引き継いで時代を創ってきたと言える。力道山の死後、日本のプロレスが馬場と猪木を軸に動いてきたことは言をまたない。しかし、そこに大木というピースを組み込むことで浮かび上がってくる風景もあるはずだ」と述べるのでした。

わたしは大木金太郎というプロレスラーを梶原一騎原作の劇画『タイガーマスク』で初めて知りました。同作品では、馬場が日本プロレス界の不動のエース、猪木が若きホープとして描かれますが、両巨頭の次に存在感があった実在のプロレスラーが大木でした。彼は、「アジア王座決定戦」に韓国代表として日本代表のタイガーマスクと共に出場。覆面レスラーのミスター・?(クエスチョン)に一杯喰わせるなど、タイガーマスクの優勝に援護を果しました。当時のわたしは小学校低学年くらいでしたが、そのときに「馬場・猪木・大木」という3人の序列を知ったように思います。

しかし、1938年生まれの馬場、1943年生まれの猪木に比べて、大木は1929年生まれと、2人よりもはるかに年長でした。もっとも当初、本人は生年については1933年と公表していました。大韓民国(日本統治時代の朝鮮)・全羅南道高興郡金山面出身で本名は金一(キム・イル)。韓国では「大韓プロレス」のエース兼プロモーターとして、韓国プロレス界の発展に尽力しました。日本での引退セレモニーは、1995年4月2日に行われたベースボール・マガジン社(「週刊プロレス」)主催のオールスター戦「夢の懸け橋」東京ドーム大会で行われました。2006年逝去。

60年4月11日、力道山はブラジル遠征から日系移民の少年である猪木完至を伴って帰国。翌12日、元巨人軍の投手だった馬場正平と猪木の日本プロレスへの入団発表が行われました。その3日後、東京体育館で「第2回ワールドリーグ戦」が開幕しましたが、翌日の「ポーツニッポン」紙には、なんと馬場と猪木の観戦記が対談形式で掲載されています。著者は、「まだデビューしていないどころか、入門してから1週間も経っていないのにスポーツ紙に対談が載るとは異例中の異例だ。これは『大型新人として注目を浴びていた』というレベルではなく、2人が強い星の下に生まれ、プロレスが天職であったということを示していると言ってもいいかもしれない」と述べています。

本書では、三羽烏の対戦成績についても詳述していますが、プロローグⅠ「若手時代の力道山三羽烏」では、「大木の初勝利は60年9月30日、東京・台東体育館での猪木完至戦である。そう、猪木のデビュー戦だ。つまり、この有名な一戦は記録上、大木がプロ初白星を挙げた試合であった。大木はこの後、10月14日に札幌中島スポーツセンター、同月17日に山梨・都留市谷村中学校校庭特設リングでデビューしたばかりの馬場正平と連続で引き分けており、10月19日に台東体育館で竹下民夫を破って、ようやく両目が開く。ちなみに大木の3つ目の白星は同月25日、広島・呉市営二河プールでの馬場戦である」と書かれています。ちなみに、日本プロレスの若手時代の馬場と猪木は16回戦って、すべて馬場の勝ち。猪木と大木は20試合連続で引き分けを演じています。

chapter-1「ショーヘイ・ババのアメリカ武者修行」では、馬場の二度にわたる武者修行の様子が紹介されます。第一次武者修行(1961年7月~63年3月)では時のNWA世界王者バディ・ロジャースに何度も挑戦し、第二次武者修行(1963年10月~64年4月)ではNWA世界王者ルー・テーズをはじめ、WWWF世界王者ブルーノ・サンマルチノ、WWA世界王者フレッド・ブラッシーへ挑戦を果たしました。第一次武者修行の段階で、フリッツ・フォン・エリック、キラー・コワルスキー、ディック・ブルーザーといった大物を前座にメインイベントを務めていたのですから、著者が「この段階で4大世界王者を除けば、アメリカマットのトップは馬場だったと言っても過言ではない」と述べるのも納得できます。

さらに著者は、「アメリカで馬場はNWA,WWWWF、WWAの壁を超え、天衣無縫に駆け巡った。つまり、『日本の馬場』になる前に『世界の馬場』になっていた。以降、いくら猪木に挑発されようとも悠然と構えて馬場の言動は、この揺るぎない事実と、それにより生まれた自身に裏打ちされていたのかもしれない」と述べています。なお、アメリカ時代の馬場については、 一条真也の読書館『1964年のジャイアント馬場』で紹介した柳澤健氏の著書に詳しく書かれています。

chapter-2「キンタロウ・オオキのアメリカ武者修行」の大木の第一次武者修行(1963年7月~64年1月)、謎の無断帰国を挟んで、第二次武者修行(1964年9月~65年6月)の軌跡が描かれています。その中でも興味深いのが、「ヒューストンの惨劇」として知られる事件です。64年10月16日、大木はヒューストンで当時のNWA世界王者ルー・テーズに挑戦しましたが、大木がテーズにセメントを仕掛けて返り討ちにあったことで有名な試合なのです。テーズといえばセメントでも世界最強であった正真正銘の「鉄人」であり、そのことは大木もよく知ってしました。そのテーズにセメントを仕掛けて半殺しの目に遭ったわけですが、大木の行動は謎に満ちています。じつは、この背景には日韓両国にまたがる政治的駆け引きがあり、大木が二代目「力道山」を襲名するという計画が存在したのです。

それは当時の韓国の朴正熙大統領や在日ヤクザの超大物まで巻き込んだプロジェクトでしたが、いろいろと無理がありました。著者は、「得てして、無理のある計画は破綻を招く。この『力道山襲名』という初めから無理のあるプランを実現させるには、大木が業界の掟を破ってテーズにセメントを仕掛けざるを得なかった。しかし、この‟国家的プロジェクト”はテーズの手によってリング上で潰される。(中略)結果論でしかないが、朴側は少なくとも東郷だけでなく、事前にNWA本部もしくは王者テーズに話を通す必要があった(通したところで断られただろうが)」と述べています。

chapter-3「カンジ・イノキのアメリカ武者修行」では、1964年3月から65年2月にわたる猪木のアメリカ時代が描かれています。著者は、「馬場・猪木比較論の中で、馬場が力道山にエリートとして育てられ、猪木は雑草扱いであったとする論調は多い。しかし、他の若手レスラー、あるいは吉原功、大坪清隆といった馬場、猪木入門以前にライトヘビー級部門で実績がある古参中堅レスラーに比べて、猪木の扱いは格段に良かった。そして、日増しに『第二のルー・テーズ』の声が高まっていく」と述べています。そのテーズは晩年、「私の長いキャリアの中で、多くの素晴らしいレスラーにも、カトゥーン(漫画)としか言えない連中にも出会った。猪木は文句なくグッドレスラーだね。日本人レスラーとしては、ヒロ・マツダと並んで東西の横綱だ」と語っています。テーズが「横綱」と評した2人は、65年にテネシー地区でタッグを結成し、1978年に新日本プロレスが開催した「プレ日本選手権」の決勝で激突しました。

猪木を称賛するルー・テーズの言葉を紹介した著書は、ビル・ロビンソンの「日本のベストレスラーは、アントニオ猪木だ。テクニック面とハート面。スタンド面とグラウンド面。さらにコンディション面。それらをオールラウンドに持っており、トータル的に欠点が少ないということだよ」という言葉も紹介しています。そして著者は、「猪木の武者修行期間は約2年で、馬場や大木より長かった。回ったテリトリーは質的にそれほど悪いマーケットではなかったが、馬場と比較すれば、『裏街道』だった。テクニシャンからラフファイターまで、ピンからキリまで、色々なタイプのレスラーと肌を合わせたことは、確実に猪木のプロレスラーとしての幅を広げた」と評しています。

その猪木の「武者修行時代のベストバウト」は何か?

1980年頃、当時、人気者だったボーカルグループのラッツ&スターの鈴木雅之が「猪木さんにとっての名勝負を挙げてください」と質問された猪木は「海外ではジン・キニスキー、国内ではドリー・ファンク・ジュニア」と答えたそうです。これについて、著者は「80年といえば、新日本プロレスと全日本プロレスが激しく競り合っていた時代だ。キニスキーにしてもドリーにしても全日本派である。猪木にとって2人は、その名を出すことが相手陣営の宣伝になるという考えを超えてしまうほどの存在だったということか」と述べています。

エピローグ「その後の力道山三羽烏」では、押しも押されぬトップレスラーになってからの三羽烏の激闘が描かれます。まず、1974年10月10日、超満員の蔵前国技館で猪木と大木の一騎打ちが実現。最後は猪木が勝利しましたが、両者はリング上で抱き合って号泣しました。翌75年3月には猪木が韓国のリングに上がって大木のインター王座に挑戦。4月から5月にかけては新日本の「第2回ワールドリーグ戦」に大木が韓国代表として参加、開幕戦でリングアウトながら猪木を破り、坂口征二との血の抗争がリーグ戦を盛り上げました。しかし、新日本のワールドリーグ戦から半年後の10月30日、大木は全日本プロレスに参戦し、超満員の蔵前国技館で馬場と一騎打ちを行います。馬場は7分足らずで大木を下し、「馬場は猪木よりも短い時間で大木に勝とうとした」と囁かれました。

その後も日本マット界では不遇だった大木ですが、引退セレモニーは感動的でした。1995年4月2日に行われたベースボール・マガジン社主催のオールスター戦「夢の懸け橋」東京ドーム大会で、それまでの大木の功績を讃えて正式な「引退セレモニー」が行われました。大木は車椅子姿で花道を入場してきましたが、その車椅子を押していたのは、なんと「鉄人」ルー・テーズでした。30年前の「ヒューストンの惨劇」以来、セメントで戦い合ったテーズと大木は固い絆で結ばれていたのです。リング・インの際、大木は気丈に立ち上がり、テーズと一緒にリング内に進むと四方へ頭を下げました。ファンの声援を受けると、現役時代からの流暢な日本語で「(感激で)胸がいっぱいで声が出ません」と涙を流しました。ファンへの感謝とお詫びの言葉、力道山との思い出などを語り、引退のテン・カウントを聞くと眼を閉じて号泣。リングを降りる間際、ニュートラル・コーナーへ歩み寄ると、鉄柱に頭を付け愛おしそうに撫で、リングを後にしました。韓国での大木の引退セレモニーは2000年3月に行われましたが、このときもテーズが訪韓し、セレモニーにも立ち会いました。この2人の友情には泣けますね。

2006年10月26日に大木が亡くなったときの描写も感動的です。著者は、「猪木は大木の遺体がまだ置かれていたソウルの乙女(ウルチ)病院に駆けつけた。そして、大木の棺を前に跪いて深々と頭を下げ続けた。猪木の垂れた首の深さ、その時間の長さは『力道山三羽烏』のもう1人、馬場の分も含まれていたようでもあった」と書いています。馬場は、すでに1999年1月31日に亡くなっていました。

大木が亡くなってからちょうど49日目、「大木を偲ぶ会」が開かれました。会場は東京の赤坂プリンスホテルでしたが、もともと『自伝大木金太郎 伝説のパッチギ王』の出版記念パーティーのために、版元の講談社が宴会場を押さえていたそうです。力道山未亡人の田中敬子さんが献杯の挨拶を行い、猪木はスピーチで「(大木選手は)私の筆おろしの相手でして」とその場を笑わせたそうです。「筆おろし」とはプロレス業界では「デビュー戦」を意味する隠語なのですが、会場には一般人も多く、言葉通りにとらえ、「猪木を初めて良からぬ場所に連れて行ったのが大木だった」と誤解したわけです。じつに、いい話ですね。