- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1903 プロレス・格闘技・武道 『私説UWF 中野巽耀自伝』 中野巽耀著(辰巳出版)

2020.06.24

『私説UWF 中野巽耀自伝』中野巽耀著(辰巳出版)を読みました。著者は1965年、茨城県下妻市出身。84年に旧UWFに入門。同年8月29日、高崎市中央体育館での広松智戦でデビュー。新日本プロレスとの業務提携時代を経て、88年に新生UWFの設立に参加。91年2月にはUWFインターナショナルの設立に参加。96年5月にUインターを退団し、以後はWAR、格闘探偵団バトラーツ、超戦闘プロレスFMWなど様々なリングで活動。なお、本書および版元は、著者のUWFの同門であった宮戸優光から内容が名誉棄損にあたるとして告訴されています。その後、警視庁四谷署が東京地検へ中野と編集人を書類送検したそうです。わたしは、裁判の陪審員になったつもりで、一条真也の読書館『U.W.F.最強の真実』で紹介した宮戸の著書も、本書と併せて読みました。

これまで、一条真也の読書館『1984年のUWF』、『前田日明が語るUWF全史』、『U.W.F.外伝』、『証言UWF 最後の真実』、『証言UWF最終章 3派分裂後の真実』、『証言UWF完全崩壊の真実』、『完全版 証言UWF1984-1996』など、UWFに関する本を多数紹介してきましたが、2017年1月に刊行された柳澤健著『1984年のUWF』からUWF検証本ブームというべきものが続いています。UWFの歴史は一種の「羅生門」状態になっていますが、本書には旧UWF、新生UWF、そしてUWFインターナショナル……一貫して選手として関わってきた著者ならではの発言も多く、書かれてある内容のほとんどをすでに知っているわたしとしても興味深く読むことができました。たしかに、宮戸についての記述にはいちいちトゲがありますが……。

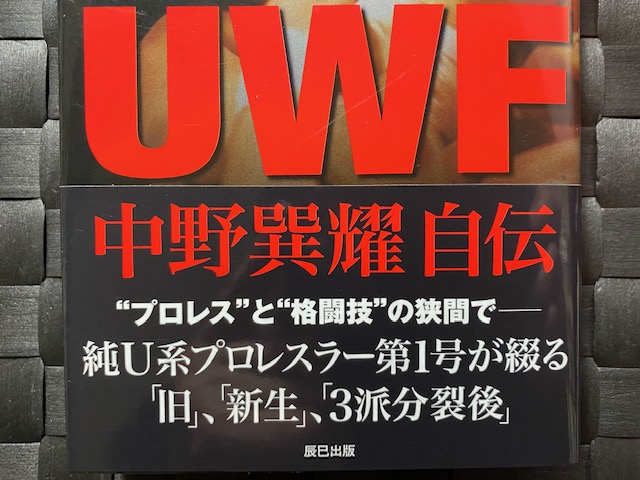

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙にはリング上で試合をする著者の写真が使われ、帯には「”プロレス”と”格闘技”の狭間で――純U系プロレスラー第1号が綴る『旧』、『新生』、『3派分裂後』」と書かれています。

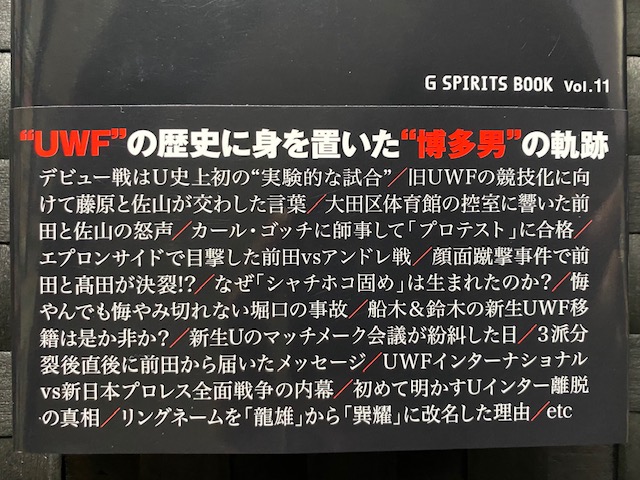

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には「”UWF”の歴史に身を置いた”博多男”の軌跡」として、「デビュー戦はU史上初の”実験的な試合”/旧UWFの競技化に向けて藤原と佐山が交わした言葉/大田区体育館の控室に響いた前田と佐山の怒声/カール・ゴッチに師事して『プロテスト』に合格/エプロンサイドで目撃した前田vsアンドレ戦/顔面蹴撃事件で前田と髙田が決裂!?/なぜ『シャチホコ固め』は生まれたのか?/悔やんでも悔やみ切れない堀口の事故/船木&鈴木の新生UWF移籍は是か非か?/新生Uのマッチメーク会議が紛糾した日/3派分裂直後に前田から届いたメッセージ/UWFインターナショナルvs新日本プロレス全面戦争の内幕/初めて明かすUインター離脱の真相/リングネームを『龍雄』から『巽耀』に改名した理由/etc」と書かれています。

アマゾンの「内容紹介」には、こう書かれています。

「G SPIRITS BOOKSシリーズ第11弾は、”純U系レスラー第1号”として旧UWF~新生UWF~UWFインターナショナル等で活躍した中野巽耀(当時は龍雄)がレスラー人生を総括する初の本格的自叙伝になります。自身のキャリアを振り返るだけでなく、伝説化しているスーパータイガー(佐山聡)vs前田日明の不穏試合、前田日明vsアンドレ・ザ・ジャイアントのセメントマッチ、前田日明が長州力の眼窩底を骨折させた顔面蹴撃事件、新生UWFの3派分裂劇、UWFインターナショナルと新日本プロレスの全面戦争など歴史に残る騒動について当事者の立場から『真実』を激白。UWFファン必携の一冊です」

本書の「目次」は、以下の通りです。

まえがき

「”プロレス”とは異なる試合だった俺のデビュー戦」

第1章

ラッシャー木村さんに国際プロレス入門を直訴

第2章

『無限大記念日』前夜―旧UWFの門を叩く

第3章

佐山さんに呼び出され”プロレス”のイロハを教わる

第4章

大田区体育館の控室に響いた前田さんと佐山さんの怒号

第5章

アンドレ戦後に前田さんと藤原さんがつぶやいた言葉

第6章

UWF解体が進む中で、プロレス廃業を決意

第7章

「中野さんも船木と鈴木の入団に反対してください」

第8章

新生UWFが目指したのは”格闘技”だったのか?

第9章

俺から見た「3派分裂」と「UWFインターナショナル」

第10章

他団体との泥仕合は”UWF”の負の歴史

第11章

臨戦態勢で臨んだ新日本プロレスとの対抗戦

第12章

初めて明かす俺がUインターを辞めた本当の理由

第13章

“UWF”を名乗る者の宿命だったMMA出陣

あとがき「私的”UWF”進化論」

まえがき「”プロレス”とは異なる試合だった俺のデビュー戦」では、1984年8月29日に旧UWFの『ヴィクトリー・ウィークス』開幕戦で高崎市中央体育館での著者のデビュー戦について書かれています。なんと入門してから2カ月足らずのデビューで、試合前にはカリフラワー状態だった著者の耳から藤原喜明が注射器で血を抜いてくれたそうです。相手は広松智でしたが、藤原から「普段、スパーリングでやっていることをそのままやればいいから」と言われ、ブックも何もない本当のセメントだったそうです。著者は「言うなればこの試合は『バーリ・トゥード』だった。ルールが整備された今のMMA(総合格闘技)ではない。まさに何でもありの試合である。藤原さんが特別レフェリーを務めたのは、おそらく俺たちの身の安全を考慮しての処置だったのではないだろうか」と述べています。

第5章「アンドレ戦後に前田さんと藤原さんがつぶやいた言葉」では、旧UWFが85年に崩壊し、翌86年から始まった新日本プロレスとの業務提携時代が語られています。著者は、「当初、完全にアウェイである新日本の会場へ行き、向こうの選手たちと同じ空間にいると、その場の空気は本当に張り詰めていたから息が詰まった。ただ、当然の礼儀として、目が合った選手、すれ違った選手にはしっかりと挨拶はする。初めて行った1月3日の後楽園大会ではザ・コブラさんに挨拶したが、物腰がとても柔らかく、俺たちに対する敵意のようなものは微塵も感じられなかった。意外だったのは、まだ若手だった蝶野正洋である。彼は俺より少しだけ先輩であるが、向こうから『お疲れ様です』と挨拶してくれた。初対面での印象が良かったからか、この2人のことはよく覚えている」と述べていますが、挨拶というのはやはり大切ですね。他にも、著者が少年時代からファンだったという藤波辰爾はひたすら格好良く、アントニオ猪木は「お前たち、今は大変だろうけど、そのうちにいいことがあるからな」と声をかけてくれたそうです。いい話ですね。

伝説化しているスーパータイガー(佐山聡)vs前田日明の不穏試合、前田日明vsアンドレ・ザ・ジャイアントのセメントマッチについても本書で語られていますが、すでに知っていることばかりで、新しい情報はありませんでした。ただし、前田日明が長州力の眼窩底を骨折させた顔面蹴撃事件は別です。この事件に対する著者の発言は非常に興味深く、第6章「UWF解体が進む中で、プロレス廃業を決意」では、あくまでも著者個人の見解であると断りながら、「あの試合で前田さんが取った行動は、プロとして疑問符がつく。木戸さんにサソリ固めをかけようとしている長州さんに対し、前田さんは背後から顔面に蹴りを入れたわけだが、プロレスではガードができない相手の顔面を蹴るという行為はタブーである。そこは新日本もUWFも関係ない。当たりどころが悪ければ失明してしまう恐れもあるし、実際に長州さんは眼窩底骨折という重症を負って欠場に追い込まれた。その反面、あの事件が起きていなければ、新生UWFという団体が生まれなかったのも事実だ。前田さんの行動は肯定できないものの、歴史という観点から見た場合、全否定もできないのかもしれない」と述べています。ちなみに、宮戸優光は前田と長州のシングルマッチならあの蹴りは問題なかったが、タッグマッチのカットプレーとしては問題だというようなことを『U.W.F.最強の真実』で述べていました。

前田の長州顔面蹴撃事件について、著者は「俺の中で印象に残っているのは、前田さんよりも髙田さんお姿である。あの日試合後は非常に機嫌が悪く、終始憮然とした表情を浮かべていた。事件の当事者である前田さんはアンドレ戦のときとは異なり、変なスイッチが入ってしまったようで、退場する際に何の罪もない安生の頭をひっぱたいていた。当然、UWF側の控室は凍てついており、その気まずい雰囲気を解消できないまま、俺たちは会場をあとにした。そして翌日、前田さんには新日本から無期限出場停止処分が下される。それからというもの、髙田さんは道場でも前田さんとは一切口を利かなくなった。『新日本と一緒にやっていこうとしているこの時期に、何てことをしてくれたんだ』言葉には出さなかったが、そんな髙田さんの胸中は容易に察することができた」とも述べています。現在にまで続く前田と髙田の絶縁の根がこの事件にあったとするなら、非常に興味深いことですね。

第7章「中野さんも船木と鈴木の入団に反対してください」では、著者の宮戸口撃が開始されます。まずは、新生UWFの練習生だった堀口和郎氏が受け身の失敗による脳挫傷から亡くなったことが宮戸の責任であるように書かれていたり、新日本から船木優治(現・誠勝)と鈴木実(現・みのる)が新生UWFに移籍してきたとき、宮戸が「僕と安生さんは、あの2人の入団に反対です。中野さんも反対してください」と言ってきたにもかかわらず、いざ2人が移籍してくると媚びていたようなことを書いています。さらには、89年11月29日に新生UWFが最初で最後の東京ドーム大会『U-COSMOS』を開催した際に、安生が対戦したムエタイのチャンプア・ゲッソンリットと宮戸が対戦した場合、”ガラスの膝”を持つ宮戸では、「膝にローキックを一発もらっただけで試合が終わってしまう」などと書いています。2人には相当な確執があったようですね。

しかし、著者は移籍してきた船木と鈴木についても厳しい見方をしており、「俺から見れば、新生UWFに来てからの船木と鈴木の言動はエゴイスティックな理屈を並べているようにしか思えなかった。俺や安生、宮戸は前田さんや髙田さんに『NO』を突きつけることが許されない。新弟子のことから、そうした環境の中で育ち、理不尽に感じるようなことも自分の中で無理やり消化して受け入れてきた。だが、船木と鈴木は先輩たちの意向よりも、自分たちの主張のほうがプライオリティーが高かった。これに関しては、船木が鈴木を焚きつけていた面もある。自分の意見を切り出しづらい局面に陥ったときは、『お前もそう思うだろ?』と鈴木を巻き込みながら議論を進めるところがあった。これは推測の域を出ないが、髙田さんも未来のエース候補と目されていた船木の存在は快く思っていなかったのではないか。髙田さんはナンバー2のポジションをヨシとするような性格ではなく、野心に満ち溢れた人である」

第10章「他団体との泥仕合は”UWF”の負の歴史」では、92年からUインターは藤原組、リングスといった他のU系2派とは異なる新たなカラーを打ち出したことに言及します。それは、ルー・テーズ、ビル・ロビンソン、ニック・ボックウィンクル、ダニー・ホッジといったレジェンドレスラーたちの招聘です。9月21日の大阪府立体育会館大会で行われた髙田とゲーリー・オブライトの一戦にテーズから贈られたベルトが懸けられて「プロレスリング世界ヘビー級選手権試合」として行われました。このとき、テーズだけでなく、ロビンソンやホッジも立会人として来日し、オブライトを下した髙田はテーズベルトを腰に巻いて、試合後にリング上でレジェンドたちと4ショットに納まったのでした。しかし、著者は「これらはUインター及びエースの髙田さんを権威づけるための仕掛けとして宮戸がひねり出したものだが、俺個人はそうしたオールドタイマーは必要ないという考えだった。宮戸はテーズさんやロビンソンさんたちを何かとありがたがっていたようであるが、元々カール・ゴッチさん派の俺は彼らと対面しても全くトキメキは覚えなかった。一応、業界の大先輩にあたるため髙田さんも敬意を持って接してはいたが、彼らのキャリアや威光にはさほど興味を示していなかったように思う。はっきり言って、あれは金の無駄遣いだった」とも述べています。

わたしは、まさに、ここが著者と宮戸が犬猿の仲になった最大の秘密があるように思いました。というのも、宮戸は著書『U.W.F.最強の真実』の中で、ゴッチについて言及し、「旧U.W.F.のときなどもカール・ゴッチさんに教わったことはあった。カール・ゴッチといえば、日本では”神様”という表現をされていた人であったし、プロレス界である種特殊な存在だと思っていた。しかしカリフラワーアレイクラブで、ルー・テーズさんをはじめ、いろいろな古い人たちと会うことによって、ゴッチさんだけが特殊なわけではないなということはもう、私たちにはわかってきていた。昔はこういう人がゴロゴロいたんだなということが。さらにロビンソンさんに教わったときに、『ちょっと待てよ?』と思ったのだ。たしかにゴッチさんのトレーニングも凄いが、技術で言ったらロビンソンさんのほうが数段上だということに気付かされたのだ。それこそロビンソンさんを100とすると、ゴッチさんは60くらいという感じになってしまう」と述べているのです。要するに、宮戸はテーズ&ロビンソン派、著者はゴッチ派という派閥というか、リスペクトするプロレスラーの違いが2人の対立の決定的な要因になっているのではないでしょうか。

その他にも、蝶野正洋の「髙田さんと闘ってもいい」という発言の揚げ足を取って宮戸がテーズを連れて新日本プロレスの事務所に乗り込んだり、ベイダー参戦時にも新日本と揉めてトラブルの常習犯になったことを批判し、Uインターの特色の1つとされた「根回しなしの交渉」について、「そう言われること自体が恥ずかしいという気持ちしかない」とまで言い切っています。例の「1億円トーナメント」で、新日本の橋本真也、全日本の三沢光晴、WARの天龍源一郎、リングスの前田日明、パンクラスの船木誠勝に公開挑戦状を送って参戦を呼び掛けたことも根回しなしの交渉」でした。著者は、「髙田さん自身は筋が通らないことは嫌う人だが、現場のことまで気が回らず、宮戸と安生に任せっきりになっていたところはある。もっと言えば、宮戸が吠えるだけ吠えて挑発し、前田さんが本当にUインターに参戦することになっても、リング上で相手をするのは髙田さんか安生だ。自分は闘う必要がないという安心感もあって、宮戸は好き勝手なことが言えたという部分も大きい」と述べ、さらには「この一連の出来事が雑誌や新聞の記事として後世に残り、UWFの歴史として語られると思うと本当に情けなくなってしまう」と述べるのでした。

著者がUインターを退団した翌年の97年10月11日、東京ドームで開催された『PRIDE-1』で、髙田とヒクソン・グレイシーの一戦が行われました。著者は、「大会当日、俺は東京ドームの観客席にいた。思うところがあって、髙田さんの控室には顔を出さなかったが、他人事ではないと感じていたのは事実である。『仕方ないな……』これが試合後に抱いた率直な感想だ。俺から見ても、両者の間には歴然たる実力差があったと思う。腕十字固めで髙田さんが一本負けを喫するという結末は、プロレスファン、UWFファンを絶望の淵へと追いやったかもしれない。だが、ヒクソンは最初から最後まで表情を崩さず、あらゆる面で髙田さんを圧倒しており、俺は当然の結果として受け止めた。リングインする直前、髙田さんは一瞬、セコンドの安生と抱き合った。それは俺の知るフィジカル面もメンタル面も充実していた髙田さんの姿ではなく、そのらしくない行為を目の当たりにしたとき、寂しさを覚えた」と述べています。そのときの著書の胸中を察すると、たまりませんね。

著者自身もMMAに参戦しました。体重310キロの超巨漢力士エマニュエル・ヤーブロー、レスリングでオリンピック代表候補にも選出されたドス・カラス・ジュニアと2戦して、いずれも敗れました。著者は「MMAで2連敗。この戦績を笑いたいやつは、笑えばいい。だが、やってみないことには何も得られないし、語る資格もない。(中略)結果がどうなろうと、”UWF”の3文字を背負っているからには、こうした試合から逃げることは許されない」と述べますが、この言葉には純粋な格闘技ではなかったにせよ、格闘技としての意識を持ってUWFスタイルのプロレスの試合を闘ってきた著者の矜持を感じることができました。

本書を読んで感じるのは、著者の偏屈ぶりというか人間嫌いというか、あまりコミュニケーションが得意ではない性格です。とにかく合同合宿に自分だけ参加しなかったり、身内の不幸を理由に合同記者会見を欠席したりという記述のオンパレードで驚きました。何よりも、2002年11月24日に髙田が田村潔司を相手に東京ドームで開催された「PRIDE.23」で引退試合を行ったとき、わざわざ事前に髙田から電話をもらって来場を依頼されたにも関わらず、それを断ったというのは納得できませんね。著者は「会場に行ったところで、俺にできることは何もない。試合当日は髙田さんの友人や知人、そしてUインター出身の選手たちが駆けつけるだろう、”その他大勢”の1人になりたくなかった俺は、あえて会場にはいかないという方法で髙田さんを見送ることにした」と述べ,大会当日は新宿で友達と遊んでいたそうです。

すると、東京ドームで観戦していた友人から「今、どこにいるの?」と電話があったといいます。引退試合を終えた髙田がリング上から「Uインター出身のやつら、ちょっと上がってこいや」とマイクで1人ひとり選手の名を挙げ、最後に著者が呼ばれたそうです。この夜は「髙田さんが呼んでるよ!」という電話が他にも3件ほどかかってきたそうですが、著者は「今から急いで東京ドームに向かったところで間に合うわけはないが、名前を出してもらえたのはありがたかった」などと述べています。おいおい、それはダメだろ!

そんなこと言わずに、最初から行けば良かったのに!

ちなみに宮戸はそのとき、リング上にいました。せっかく同じ釜の飯を食った宮戸と著者がいがみあって裁判沙汰にまでなるのはUWFファンにとっては寂しい限りです。どうか、彼らの共通のボスであった髙田が間に入って和解させることはできないでしょうか。もっとも、髙田自身も兄貴分だった前田といつの日か和解してほしいものですが……。