- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1939 宗教・精神世界 『神になった日本人』 小松和彦著(中公新書ラクレ)

2020.09.05

5日、北陸から九州へ戻ります。

史上最強とされる台風10号が心配です。

『神になった日本人』小松和彦著(中公新書ラクレ)を読みました。「私たちの心の奥に潜むもの」というサブタイトルがついています。著者は1947年東京都生まれ。民俗学・文化人類学者、国際日本文化研究センター名誉教授。東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程修了。専攻は文化人類学・民俗学。信州大学助教授、大阪大学教授、国際日本文化研究センター教授、同センター所長を歴任。日本の歴史・文化の周縁に姿をくらます鬼・異人・妖怪などを手がかりに、日本人の心の奥底に潜むものを探る研究を続ける。2013年紫綬褒章受章。2016年文化功労者。

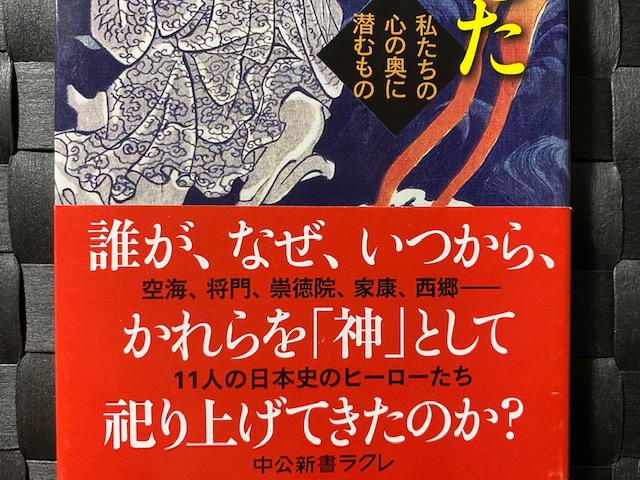

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、歌川国芳画「百人一首 崇徳院」の「讃岐に流され、怨霊化を決意する崇徳院」の絵が使われ、帯には「誰が、なぜ、いつから、かれらを『神』として祀り上げてきたのか?」「空海、将門、崇徳院、家康、西郷――11人の日本史のヒーローたち」と書かれています。

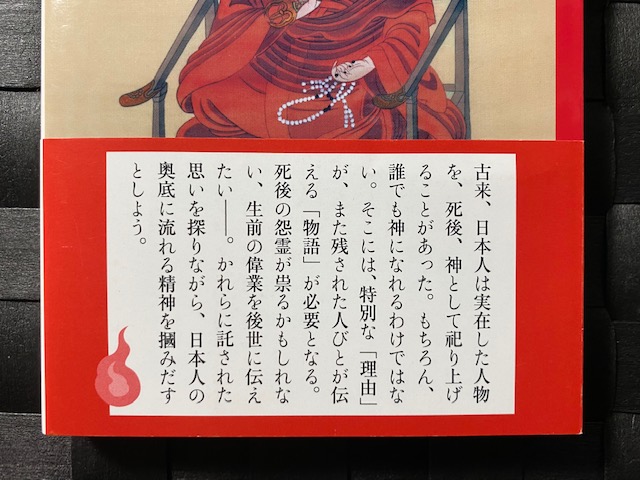

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、カバー裏表紙には弘法大師空海の肖像画が使われ、帯の裏には「古来、日本人は実在した人物を、死後、神として祀り上げることがあった。空海、安倍晴明、平将門、崇徳院、後醍醐天皇、徳川家康、西郷隆盛、そして名もなき庶民たち――。もちろん、誰でも神になれるわけではない。そこには、特別な『理由』が、また残された人びとが伝える『物語』が必要となる。死後の怨霊が祟るかもしれない、生前の偉業を後世に伝えたい――。11人の『神になった日本人』に託された思いを探りながら、日本人の奥底に流れる精神を掴みだすとしよう」と書かれています。なお、本書は『神になった人々』(2001年10月 淡交社)、『NHK知るを楽しむ この人この世界 神になった日本人』(2008年8月 NHK出版)を底本として、大幅に加筆・再編集したものです。新書化に際して、「まえがき」「弘法大師空海」「終章」「あとがき」が書き下ろしで加えられています。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「まえがき――神社には何が祀られているのか」

序章――人はいかにして神になるのか

一部 見えざる「力」を借りるために――顕彰神

1章 藤原鎌足

談山神社(奈良)

密談の地に鎮まる最初の人神

2章 弘法大師空海

高野山奥之院(和歌山)

仏に選ばれた天才

3章 安倍晴明

晴明神社(京都)

呪術に長けた陰陽師への憧憬

4章 楠木正成

湊川神社(兵庫)

発見された忠臣のシンボル

5章 豊臣秀吉

豊国神社(京都)

神になることを望んだ天下人

5章 豊臣秀吉x

日光東照宮(栃木)

東国から全国を照らす神

7章 西郷隆盛

南洲神社(鹿児島)

思慕と敬愛の「記憶装置」

二部 ひょっとしたら祟るかもしれない――祟り神

8章 崇徳上皇

白峰寺(香川)白峰神社(京都)

黄金に輝く「天狗の棟梁」

9章 後醍醐天皇

天龍寺(京都)吉野神宮(奈良)

北朝を望む、南朝の遺魂

10章 佐倉惣五郎

東勝寺宗吾霊堂(千葉)

怨霊から顕彰神となった義民

11章 平将門

将門塚・神田神社(東京)

日本資本主義の中核に眠る、反権力のシンボル

終章――なぜ人びとは、

死者の「たましい」を祀るのか

「あとがき」

「主な参考文献」

「図版・写真クレジット」

「まえがき――神社には何が祀られているのか」では、著者は「人が神になるためには、残された人びとに生前のその人に対する畏敬や畏怖の念がなくてはならず、また現世の支配原理も大きく関与してくる。そして、何よりも後世にも伝わる事績をめぐる『物語』が必要となる。日本人にとって、死者の『たましい』とは、亡くなった人の『物語』なのである。そしてその物語をしっかり記憶し永続させるための『記憶の依代』(記憶装置)として数多くの神社が建てられたのだ」と述べています。

また、著者は以下のようにも述べています。

「『人神』を支える観念は、わたしたちがいだく『神観念』と通底し、かつ重要な一角を成しているということは間違いない。いや、むしろ日本人の神観念がダイナミックに展開するのは、『人神』を生み出すときではないだろうか。わたしはこれらの『人神』を論じるにあたって、『物語』『顕彰』『記念・記憶装置(信仰施設)』『支配』『勝者』『敗者』などをキーワードにしながら探求を進めた。そのなかでもとくに重視したのは、『物語』である」

「序章――人はいかにして神になるのか」では、「若宮」という言葉が突然出てきてドキッとしました。というのも、一条真也の新ハートフル・ブログ「若宮紫雲閣・宮田紫雲閣開業清祓祭」で紹介したように、若宮紫雲閣をオープンしたばかりだからです。神事を執り行っていただいた若宮八幡宮の宮司さんは一風変わった印象でしたが、怨霊封じの神社だったのですね。著者は、「『若宮』という呼称は、『御霊』とほぼ同じ意味合いをもった語である。この『若宮』のなかには、例えば、『菅原道真』の霊を祀った『北野天満宮』(京都市)や『山家清兵衛』を祀った『和霊神社』(愛媛県宇和島市)などのように、その後信仰が成長して独自の神名を獲得したものもある」と述べています。

また、「人神の誕生――祟らなければ神になれない」として、著者は「わたしたちにとって重要なのは、人を死後になんらかの理由で神格化し、結果として、その人物のための祭祀施設を設けることであって、その『神格』を『神』と呼ぼうと、『仏』と呼ばうと、あるいは『霊』とか『霊神』と呼ぼうと、いっこうにかまわないのだ。神道系の宗教者がその祀り上げに深く関与すれば『神』になるが、仏教系の宗教者の場合には『仏』(つまり大日如来とか毘沙門天の化身)になって『仏堂』に祀られるというわけである」と述べています。

さらに、「『人神』と『祖霊』は異なるもの」として、著者は「人を神として祀る習俗の古層にあるのは『祟り』という観念であって、祟ることがないような死者の霊は、『子孫』という枠を超えた多くの人びとから『神』として信仰されることはなかったのである」と説明します。ところが、時の流れ・歴史の歩みとともに、人を神として祀る習俗にもさまざまな変化が生じたとして、「遺念奈執を残して死んだとは思われないような人、というより、立派な業績を残し天寿を全うして死んだような人も、やがて『神社』や『堂』をつくって神(仏)として祀られるようになった。為政者や民衆の意識に変化が生じたのである」と述べます。それが後発のタイプの「神になった人びと」です。

いま、後発のタイプの「神になった人びと」と言いましたが、「人神には二つのタイプがある」として、著者は「祟り神」系の「人神」、「顕彰神」系の「人神」を区別します。これを歴史的視点から見ると、信仰の古層にあるのは「祟り神」系であって、その派生系として「顕彰神」系の「人神」が生まれてきたことになります。そこには、人々の意識の変化がありました。つまり、「人神」思想には「祟り鎮め」の機能だけでなく、「記念・記憶装置」という機能もあることに気づいたのです。

「神になった人びと」もいれば、「神になれない人びと」もいました。神になれない人びとの「たましい」は、おおむね三十三年忌から五十年忌をもって「個体」としての性格を失い、「先祖」という「集合的なたましい」のなかに組み込まれてしまいます。この最終的年忌を「弔い上げ」などと呼びますが、これは死者たち個々人についての記憶が途切れる時期とおおむね重なるとして、著者は「人びとの記憶から特定の死者についての記憶が消え去ったときが、いわばその人の『たましい』の消滅であった。これを乗り越えて100年後、200年後、未来永劫にその『たましい』を存続させようとするならば、その人についての記憶が後世の人びと、にしっかり引き継がれ、保たれ続けなければならない。『社』とそれに付随する諸要素は、そのためのもっとも有効な装置だったわけである」と説明します。

「祀り上げる担い手たち」として、著者は「古くは、祀り上げられた『神』は、『祟り神』系が主流を占めていた。『祟り』とは、天変地異や疫病の流行、凶作など、さまざまな『災厄』を『霊的存在』の怒りや怨念のせいにする思想であった。したがって、『祟り』が生じたと判断されたときには、為政者も民衆もともにその『祟り』を鎮めるために『社』を建立した。為政者にとってはとくに、それが政情を安定させる最良の方策であった」と述べています。ところが「顕彰神」系の「社」は、為政者が自分たちの政治運営に役立つと考えた結果、登場してきたものであるとして、「とりわけ人心を支配するための道具の一部として、明治時代は積極的に『顕彰神』系の神社が国家によって創建された」とも述べます。その先陣を切ったのが「楠木正成」を祀った「湊川神社」(兵庫県神戸市)でした。

これに対して、政争に敗れた側、あるいは民衆の側からも「顕彰神」が積極的に創り出されたとして、著者は「西郷隆盛」を祀った「南洲神社」、「お竹」を祀った「お竹大日堂」(山形県鶴岡市)などを挙げ、「その性格はかなり異なるが、いずれも民衆がその『人神』化に深く関わっていた。もう1つ重要な点を指摘しておきたい。それは、生きている人でも周囲から『神』とみなされることがあった。さまざまな奇跡を起こせる者は、『神』や『仏』の化身とみなされ、生きた状態で信仰されることがあった。いわゆる『生き神様』で、この『生き神』信仰と死後に『神』に祀り上げる信仰とは、表裏一体と言えよう」と述べるのでした。

一部「見えざる『力』を借りるために――顕彰神」の1章「藤原鎌足」では、藤原氏の始祖ゆかりの墓・寺院であった多武峯寺について、「ほんとうの被葬者が誰であれ、多武峯寺の僧侶と信徒たちは、古代から近世にわたる数百年間、藤原鎌足という歴史上の偉人の墓を守り続け、その神像を崇敬し続けたのである。神仏習合とはいえ、あくまでも仏教主導の多武峯寺という場においても、鎌足その人に対するかれらの思いは強固だったのだろう。明治初年の『神仏分離』の際に、ある意味ですっきりと藤原鎌足を祭神とする神社、すなわち『人神神社』に転換しえた理由は、そんなところにあるのかもしれない。明治2年(1869)6月、大祓式をもって『談山神社』が誕生した。天皇に尽くした忠臣・藤原鎌足とその二人の息子を賞賛・顕彰する、明快な『顕彰神』系の人神神社である」と書かれています。

2章「弘法大師空海」には、「空海のように神格化されて信仰の対象になった高僧・宗教者は極めて少ない。わずかにこれに似た人物として、修験道の祖・役行者や比叡山中興の祖で横川の四季講堂に祀られている元三大師、陰陽師・安倍晴明などが想起されるが、弘法大師ほど広範かつ民衆の生活のなかに浸透してはいない。明治以前の神仏が習合していた時代に、はたしてどのくらい明確に仏教と神道、陰陽道などが人びとに区別されて認識されていたかは定かでないが、空海は明らかに仏教風に祀られた『神』であった」と書かれています。

『超訳 空海の言葉』を持って金剛峯寺の正門に立つ

『超訳 空海の言葉』を持って金剛峯寺の正門に立つ

空海が開いた高野山には奥之院がありますが、著者は「高野山・弘法大師信仰を広めるのに多大な役割を果たした高野聖の活動の1つとして見逃せないのは、奥之院への納骨の習俗である。現在の奥之院を参詣すればわかるが、奥之院の入り口から弘法大師の廟所までの参道の両脇には古今の著名な貴族や武将・大名、大小の企業から庶民に至るまでさまざまな墓碑や慰霊碑がおびただしく立ち並んでいる。奥之院は弘法大師の廟、つまり墓があるだけでなく、全国各地から分骨あるいは改葬された死者たちの集う広大な墓地でもある。奥之院の聖性はこうした還碑・慰霊碑群がつくり出す異様な光景からも醸し出されていると言えるだろう。仏教寺院としては特異な、全国から故人の骨を集めるという納骨の習俗も、弘法大師信仰と無縁ではない」と述べています。

高野山の奥之院にて

高野山の奥之院にて

奥之院は弘法大師が兜率天の弥勒のもとに赴き、やがて弥勒とともにこの世に現れるという再生を約束された聖地でありでした。そのような場で死者の追善供養や年忌法要などの行事を営むことは、弘法大師とともに再生を願う思惑もあったのだろうと推測する著者は、「高野山と弘法大師のありがたさを説き、高野山への納骨を勧め、ときには遺族をそこに案内し、また遺族に代わって納骨をおこなったのも、高野望であったにちがいない。弘法大師を庇護した嵯峨天皇が亡くなったとき、その柩が高野山に飛び去り、そこで荼毘に付されたという伝説が生みだされたのも、葬送・納骨の地としての高野山の名声を高めるためだったと思われる」と述べています。

3章「安倍晴明」では、京都の晴明神社が取り上げられ、「京都の人びとにとって晴明ブームが起こる以前の晴明神社は、子どもが生まれたときの姓名判断を仰ぐ神社と知られる程度で、境内は閑散としていた。その頃は、晴明神社の社号が平安時代に活躍し天文博士となった官人陰陽師・安倍晴明にちなむものであり、またその霊を祀る神社であることもほとんど忘れられていた。実際、この神社をわたしが訪問した頃は、京都の観光地に詳しいはずのタクシーの運転手さえ、晴明神社がどこにあるのか知らなかったのである」と書かれています。

ところが、1990年代、事態は一変します。晴明を主人公にした夢枕獏の小説『陰陽師』をマンガ化した岡野玲子の『陰陽師』が大評判となり、テレビドラマや映画にもなりました。さらには平昌オリンピックで羽生結弦が金メダルを獲ったときのフリーの楽曲「SEIMEI」が野村萬斎が主演した映画「陰陽師」の劇中曲だったことから、さらに晴明への関心が高まりました。著者は、「その勢いが京都の晴明神社にまで及び、晴明神社は晴明の『聖地』として多くの参拝者が押し寄せることになったのだ」と述べています。

4章「楠木正成」では、江戸時代の中期になって、正成の墓は知識人たちに発見され、かれらの祭祀の対象となってくる様子が描かれます。その背景は言うまでもなく、中世から広く流布していた『太平記』の影響がありますが、近世になって、その『太平記』から主として2つの事柄が抜き出され、誇張して語られるようになったとして、著者は「1つは、そのゲリラ戦法が中世末期から近世初めの兵法家たちの注目を集め、『楠流兵法』と称する兵法家・軍学者を輩出した、ということである。戦国の世になって、『太平記』は兵法書になったのである。もう1つは、儒学者や国学者が忠孝の、さらには勤王の模範として正成一族を再発見したことである。とりわけ国学者たちは、正成を忠臣の大先人として尊崇し、神格化していった。そして、その遺跡としての墓が脚光を浴びることになったのである。火付け役となったのは水戸藩主・徳川光圀であった。光圀は南朝を正統とする大義名分論に立つ『大日本史』を編纂し、湊川にあった正成の遺骸を葬ったという塚を改修し、大きな墓碑を建て、『鳴呼忠臣楠子之墓』と自筆の文字を刻ませたのである。この頃から忠臣・正成のイメージが知識人のあいだに形成され、のちにそのイメージはますます肥大していった」と述べています。

また、「楠公の物語がもたらした尊王攘夷の思想」として、著者は以下のように述べるのでした。

「正成を『楠公』として発見し、崇敬してゆく歴史は、尊王・倒幕の思想と運動の歴史に重なる。さらには尊王の志をもった者がそのための犠牲となったとき、その鎮魂方法の創出の歴史とも重なっている。天皇のために亡くなった忠臣の魂は、天皇が祀り鎮めなければならない。そうした考えが生まれてきたのである。楠木正成らの祭祀も基本は同様の考えに基づいている。ところが、近代の天皇制国民国家の成立以後、それまでは尊王・倒幕のための結集のシンボル、言い換えれば主体的なシンボルであった正成が受動的なシンボルへ、さらに言えば新政府をつくるためのシンボルから新政府に奉仕させるためのシンボルへと変質させられてしまうのである。それがアジア・太平洋戦争(1931-1945)時には、最大限に膨らむことになる。忠臣は負けるとわかっているような戦場にも出かけて潔く死んでゆく、それが国(君)に対する忠義だ、というわけである。わたしが幼い頃にさまざまな媒体を通じて刷り込まれた、あの『正成像』である」

5章「豊臣秀吉」では、「『自ら神になる』という思想」として、豊臣秀吉(1537-98)は、「死後ただちに、自分の霊が神として祀られること」を生前に自ら望んだ、日本史上初めての人物であると指摘されています。著者は、「少なくとも、そう望んだ最初の権力者である。しかも秀吉は死の床で、自分の死後の扱いについて具体的な指示まで出していた節がある。そのような発想はそれまでの日本にはなかったし、事実、権力をほしいままにしたまま亡くなった天皇や貴族、武将のなかで、死後ただちに『神』に祀られた例は1つもなかった」と述べています。歴史上「神」として祀り上げられた人物の多くは、例えば早良親王、菅原道真、平将門など、「怨霊」となった「敗者」たちです。しかもかれらがそう望んでいたわけでも、死後すぐに「神」になったわけでもありません。死後数年か数十年かが経ってから、神に祀り上げなければならないと判断される特別な事情が生じた結果、人びとが祀り上げたのでした。

6章「徳川家康」では、「秀吉から家康へ」として、元和2年(1616)4月初め、臨終の床にあった家康は、側近の本多正純およびブレーンの宗教者2名、すなわち南禅寺金地院の崇伝(臨済宗)と叡山南光坊の天海(天台宗)の3名を枕頭に呼んで、「私が亡くなったときには、遺骸は駿河の久能山に埋葬し、葬式は芝の増上寺でおこない、位牌は三河の大樹寺に立て、一周忌を過ぎたときに、日光に小さな堂を建てて私を勧請せよ、そうすれば関八州の鎮守となろう」(崇伝の日記『本光国師日記』)と遺言したことが紹介されます。著者は、「家康は、死後は「神」となることをはっきりと表明している。おそらく事前の相談や検討をふまえて、家康自身が最終的に出した結論であろう。その直後の元和2年4月17日、徳川家康は駿府城に没した。享年75。当時としては異例の長寿であった」と述べています。

日本人にとっての「英雄」といえば、秀吉・家康の前に信長がいます。その信長の場合も、フロイス『日本史』によれば、本能寺での突然の死のため不明な部分は残るものの、生前、自らが単に地上の死すべき人間としてでなく、あたかも神的生命を有し、不滅の主であるかのように万人から礼拝されることを希望し、その欲望を実現すべく安土城内に掲見寺という寺を建立した、という証言があります。著者は、「とすれば、戦国末期に相次いだ3人の天下人がともに、しかも歴史上かれらだけが、自らを神格化しようとしたことになる。それはなぜなのか。わたしはその理由について、宗教の問題、より正確には対仏教勢力の問題があったと考えている。武将として天下人を目指す過程でも、また統一政権の統治者の立場からも、信長・秀吉・家康がいつもっとも頭を悩ませていたのは仏教勢力、とりわけ、農民や商人層に浸透し、前世紀以来、東海・北陸・近畿を中心とする一大勢力に成長していた一向宗(浄土真宗=本願寺教団)であった」と述べています。

宗教勢力との戦いは、武士団同士による戦とは違って、徹底的かつ長期間にわたるものになります。教えに殉じて妥協や降伏をせず、死を恐れずに戦うからですが、著者は「地方の小領主なら、一揆勢力を根絶するまで戦う選択肢もあるかもしれない。しかし信長・秀吉・家康の3人の場合は、奥州から九州に至る『天下統一』という未曾有の大事業に挑んでいた。そんなときに、あちこちで一揆が頻発し、泥沼化しているようでは成就しない。つまり弾圧するだけでは何も解決しないのである」と述べます。そこで彼らは、否が応でも、宗教勢力を武力によらずに抑えつつ天下統一を遅滞なく進め、成就の暁にはそれを維持する方法を考え出さざるを得なくなりました。そして、信長あるいは秀吉によって発見されたその方法こそ、権力者自身がすべてを超越する宗教的な存在になること、言い換えれば「神」になることであったとして、著者は「そう考えれば、天下統一が史上初めて現実のものとなった戦国末期の時代にだけ、天下人が『神』に祀られる現象が起きていることも説明できるのではなかろうか」と述べるのでした。

西郷隆盛の巨大銅像

西郷隆盛の巨大銅像

7章「西郷隆盛」では、さまざまな西郷伝説を紹介した後で、それらの伝説で大事なことは、人びとの心のなかに噂を受け入れる素地があったこと、言い換えれば、人びとが西郷隆盛という人間の「記憶」をもち続けたということであろうとして、著者は「維新の元勲でありながら賊徒として死ななければならなかった『悲劇の英雄』としての、あるいは、清廉で無欲な『人格者』としての、西郷の記憶である。そして、『西郷伝説』が世間ではさほど語られなくなっても、その記憶をずっともち続けようとする一定の人びとが存在すれば、やがて西郷という偉大な人間を末長く顕彰し、その記憶を定着させるためにふさわしい形式をもった施設をつくろう、という動きが出てくるのは自然な成り行きであろう。西郷隆盛を主祭神として祀る『南洲神社』(鹿児島市上竜尾町)は、まさにそのようにして創建された神社である」と述べています。

西郷銅像をバックに……

西郷銅像をバックに……

二部「ひょっとしたら祟るかもしれない――祟り神」の8章「崇徳上皇」では、崇徳上皇(崇徳院〔1119-64〕)を、日本史上最大級の怨霊として後世に名を残した天皇として紹介し、「これに比肩できるのは、早良親王(追号・崇道天皇)や菅原道真の怨霊くらいであろう」と書かれています。早良親王は光仁天皇の第二皇子で、実兄である桓武天皇の皇太弟となりましたが、政敵暗殺事件に関与したとして廃太子となり、淡路への配流の途上、抗議のため自ら飲食を断って絶命しました。また菅原道真は、学才によって頭角を現し、右大臣に取り立てられるという破格の出世を遂げますが、讒言にあって大宰府に左遷され、そこで失意のうちに没しています。

三者はともに、京での政争に敗れ、あるいは陰謀によって追い落とされて、西国に配流されたという共通点があります。しかしながら、怨霊としての性格は崇徳上皇と後二者とでは異なっているとして、著者は「早良親王と菅原道真は、確かに悲運に見舞われ悲惨な目にもあったが、だから怨霊になってやろうなどとは思っていなかった。怨霊化したのは、ひとえに、かれらを追い落とした勢力、すなわち勝者の側の『後ろめたさ』に由来するのである。世を騒がせる怨霊のほとんどは、このケースだと言ってよい。これに対して崇徳上皇の場合は、何と生前から、死後は怨霊となって自分を除いた者たちに復讐しようと決意していたのである。すなわち崇徳上皇は、天下滅亡を呪詛した文言を記した、自らの血で書写した五部の大乗経を残していたのである。それまでの歴史をながめても、このような『生前に死後の怨霊化を決意した』人物はいない。その意味で、崇徳上皇はまったく特異な怨霊なのである」と述べています。

崇徳上皇の怨霊が取り沙汰されるようになったのはいつ頃からか。怨霊発生の温床について、著者は「亡くなった者は自分を怨んでいるだろう。その恨みの深さゆえに、なんらかの方法で復讐しようと、怨みをはらそうとしているだろう。あの世から災厄を送りつけてやりたいと思っているだろう」という勝者側の思いの中にあるといいます。つまり怨霊は、勝者=加害者側の「償い」「後ろめたさ」「弱み」の念のなかに、あるいは敗者の非業の死に同情する人びとの心のなかに生まれてくるというのです。著者は、「勝者側やその近辺に生じた災厄や不幸を、非業の死を遂げた者の霊の仕業だと判断したとき、怨霊の『祟り』が発生することになる。崇徳上皇の場合も同様であった」と述べるのでした。

9章「後醍醐天皇」では、著者はこう述べます。

「怨霊を発生させるのは、怨霊を信じる側に原因がある。また、怨霊は赤の他人の前に出没することもない。怨霊は生前に親しい関係にあって、政争を繰り返した末に勝った者の『後ろめたさ』を媒介として勝者の心のなかにまず発生する。それが多くの人びとに共有されることで社会的事実としての怨霊となる。要するに、尊氏・直義の兄弟や夢窓国師は、後醍醐天皇に後ろめたさを感じていたのである。その『後ろめたさ』が怨霊を呼び出し、天龍寺を建立させ、その後もずっと室町幕府に後醍醐天皇追善の法要を続けさせることになったのであった。それが後醍醐天皇の祟りから逃れる最善の方法とみなされたからである」

「終章――なぜ人びとは、死者の『たましい』を祀るのか」の冒頭を、著者は「人を神に祀るいわゆる人神祭祀は、とても多様である。国家から地方あるいはムラ、さらにはイエに至るまで、さまざまなレベルで見出される」と書きだしています。また、人神には大きく分けて「怨霊系」と「顕彰神系」の2つのタイプがあり、両者はとても対照的な性格をもっていることを指摘し、「この違いは日本人の『神観念』あるいは『霊魂観』のコペルニクス的とも言うべき変化によって生じたものである。前者は古代から連綿と続く怨霊・祟り信仰を背景に生まれたものなのに対して、後者は近世から顕現してきた、国家や地域が対象者の功績や人生を偉業として評価するために生まれたものであった。留意したいのは、後者のタイプの神社は明治以降、国家神道の影響を受け、全国各地に多数創祀されたということである」と述べています。

著書は、顕彰神系の人神神社の延長上に、大日本帝国のために命を落とした多数の兵士を祀る、陸軍・海軍を合同祭祀主体とした「靖国神社」が生まれてきたと考えます。靖国神社の特異さは、祭神が戦争で亡くなった兵士の霊を集めて追加しつつ生み出された「靖国の神」という「集合神」である点に求められますが、著者は「もっとも、このような集合神も、年忌供養を重ねつつやがて『先祖』という『集合神』に溶け込んでいくという、庶民の『霊魂観』を踏襲して作り出されたとも言えるだろう。強調しておかねばならないのは、この集合神『靖国の神』を祀る、あるいは管理する主体は、戦前は陸海軍であって、遺族ではなかったという点である」と述べています。

「『記憶』と『忘却』の戦い」として、著者は「卑近な例を出して説明すると、もしわたしが亡くなれば、火葬されたわたしの『骨』は『墓』に埋葬されるだろう。この『墓』は、わたしの遺族にとってはわたしについての『記憶の場所』でもあり、またわたしの『たましい』が眠る場所でもある。この場合、『骨』も『墓』も『たましい』も、遺族によってその管理はなされており、またそうあるべきものである。実際、家族・親族の範囲を超えて評価されるような格別な偉業をなしたわけでもない人物ならば、『記憶の場所』(記憶の依代)は『墓』で十分であろう」と、興味深い話をします。ところが厄介なことに、このうちの「たましい」は、「骨」や「墓」に比べて、その管理者・祭祀者があいまいなのであるとして、「極端な話をすると、わたしの『たましい』は、わたしの遺族の許可がなくとも、わたしの『たましい』を祀りたい者が邸宅内などに社殿を作って勝手に祀ることができるのである」と述べるのでした。

なぜ、人々は、特定の人物の「たましい」を祀ろうとするのでしょうか。著者によれば、家族・親族の範囲での「記憶」「追悼」を超えた、政治(権力者)、信仰(信者)、学問(弟子)、生業(ムラ)等さまざまな集団が、その人物の人生や偉業を称賛し末永く記憶し続けたいと思ったからです。その「思い」が強ければ強いほど、またその思いを抱く人が多ければ多いほど、「忘却」を防ぐ強力な「記憶」「追悼」の施設が求められました。ある場合は、それは「墓」の巨大化・強固化として示され、ある場合は「人神祭祀施設」の創建として示され、またある場合は「祭儀」の創造として示されるのです。その過程で、史実とは異なる過剰に肥大・ヒーロー化した人神の「物語」も付随するようになりました。

著者はかつて、『神なき時代の民俗学』(せりか書房)に収められた「『たましい』という名の記憶装置」と題した慰霊と慰霊祭をめぐる一文において、「『死者のたましい』とは、『死者についての記憶』と置き換え可能なるのではないか。つまり、『死者についての記憶』の限界が『死者のたましい』の限界ではないか」と書きました。人神祭祀は、このことを考える格好の素材であるとして、「すなわちそれは、広い意味での『記憶』と『忘却』との関係・戦いの問題でもある。そしてこれは人神に限らず、例えば、戦争の記憶とその風化のように、いつの時代においても抱えている問題であると言えるだろう」と述べるのでした。本書は、日本人の「こころ」の謎に光を当てるような、知的好奇心を刺激してくれる好著でした。