- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2020.11.08

『SS先史遺産研究所アーネンエルベ』ミヒャエル・H・カーター著、森貴史監訳、北原博&溝井裕一&横道誠&舩津景子&福永耕人訳(ヒカルランド)を読みました。「ナチスのアーリア帝国構想と狂気の学術」というサブタイトルがついています。一条真也の読書館『スーパーナチュラル・ウォー』で紹介したオカルト研究の名著に続いて読みましたが、なんと、800ページもあります。でも、頑張って休日に1日で読破しました。こういう本は気合と勢いで読まないといけません!

800ページの厚さを見よ!

800ページの厚さを見よ!

著者は1937年、ドイツのツィッタウ生まれ。ハイデルベルク大学で博士号取得後、トロントのヨーク大学で教鞭をとる。現在、ヨーク大学特別名誉教授(歴史学)、カナダ王立協会フェロー。文化的側面からのナチズム研究をおこない、国際的に高い評価を受けている。著書に『第三帝国と音楽家たち』(アルファベータ)などがあります。

本書のカバー裏表紙の下部

本書のカバー裏表紙の下部

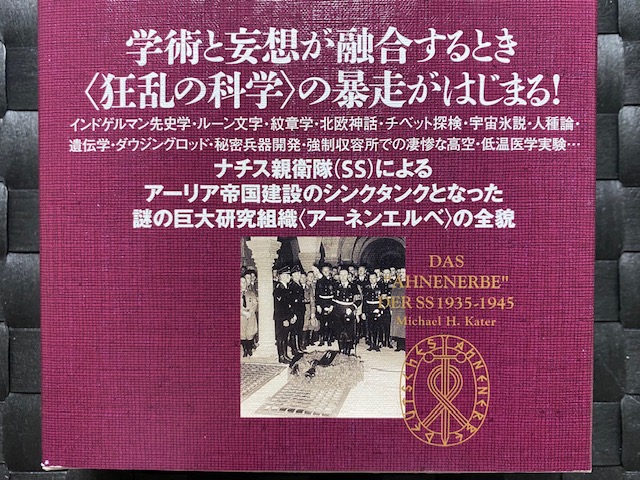

カバー裏表紙には、「学術と妄想が融合するとき〈狂乱の科学〉の暴走がはじまる!」「インドゲルマン先史学・ルーン文字・紋章学・北欧神話・チベット探検・宇宙氷説・人種論・遺伝学・ダウジングロッド・秘密兵器開発・強制収容所での凄惨な高空・低温医学実験……」「ナチス親衛隊(SS)によるアーリア帝国建設のシンクタンクとなった謎の巨大研究組織〈アーネンエルベ〉の全貌」と書かれています。

カバー前そで

カバー前そで

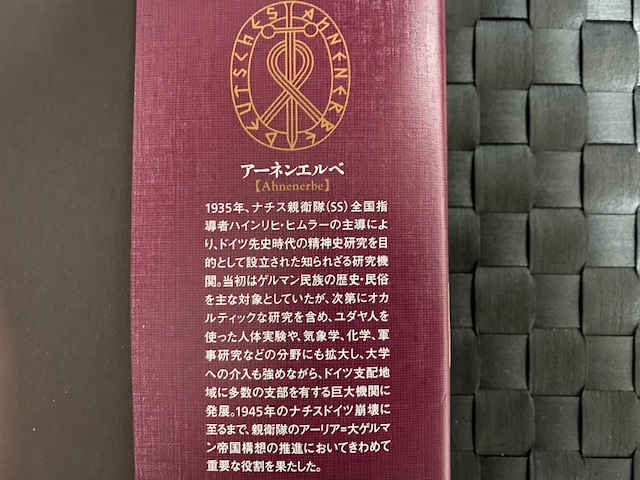

カバー前そでには、アーネンエルベ(Ahnenerbe)について、以下のように紹介されています。

「1935年、ナチス親衛隊(SS)全国指導者ハインリヒ・ヒムラーの主導により、ドイツ先史時代の精神史研究を目的として設立された研究機関。当初はゲルマン民族の歴史・民俗を主に研究したが、次第にオカルティックな研究を含め、ユダヤ人を使った人体実験や気象学、化学、軍事研究などの分野にも拡大し、大学への介入も強めながら、ドイツ支配地域に多数の支部を有する巨大機関に発展。1945年のナチス・ドイツ崩壊に至るまで、親衛隊のアーリア=大ゲルマン帝国構想の推進においてきわめて重要な役割を果たした」

カバーを取ると、まるで洋書

カバーを取ると、まるで洋書

アマゾンの「内容紹介」には、こう書かれています。

「日本ではナチスドイツへの関心がいまだ大きく、第三帝国にかんする書籍は枚挙にいとまがない。だが、アーリア人種・ゲルマン民族優越政策や強制収容所におけるユダヤ人への恐るべき医学実験にも大きく関与した、この〈アーネンエルベ〉という組織をメインテーマに据えた書物はこれまで皆無に等しかった。本書ではこれまで謎に包まれていた〈アーネンエルベ〉の活動を網羅的に解明し〈イデオロギー〉と〈神話〉が学術の客観性を凌駕するときに発動される暴力性の実相を仔細に描き出す。ナチス・親衛隊・研究者たちのあいだで錯綜する思惑・かけ引き・せめぎ合い・・・膨大な史資料から紡ぎ出される第三帝国文化政策のもうひとつの負の歴史。稀少性の高い内容から、本国ドイツでは1974年の刊行以来、現在でも版を重ねつづけるロングセラーとなっている」

アマゾン「出版社より」

アマゾン「出版社より」

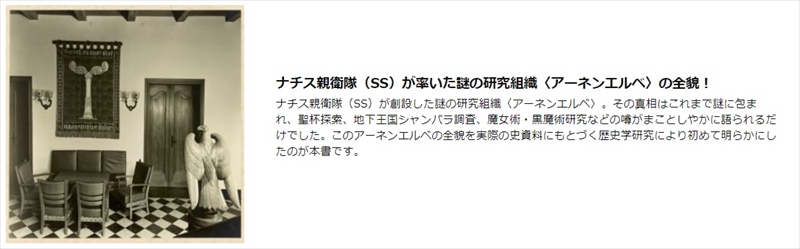

加えて、アマゾンの「出版社より」のコーナーが素晴らしく、「ナチス親衛隊(SS)が率いた謎の研究組織〈アーネンエルベ〉の全貌!」として、「ナチス親衛隊(SS)が創設した謎の研究組織〈アーネンエルベ〉。その真相はこれまで謎に包まれ、聖杯探索、地下王国シャンバラ調査、魔女術・黒魔術研究などの噂がまことしやかに語られるだけでした。このアーネンエルベの全貌を実際の史資料にもとづく歴史学研究により初めて明らかにしたのが本書です」と書かれています。

アマゾン「出版社より」

アマゾン「出版社より」

また、「学術か妄想か?膨大な史資料から明かされる驚愕の研究の数々」として、「インドゲルマン先史学・ルーン文字・北欧神話・チベット探検・宇宙氷説・人種論・ダウジングロッド……本書が描き出すのは、アーネンエルベが展開していた人文・社会科学、自然科学のあらゆる分野での驚くべき研究の数々です。原注、年表、略語一覧、索引も充実。読者諸氏のさらなる探究に役立てていただけます」と書かれています。

アマゾン「出版社より」

アマゾン「出版社より」

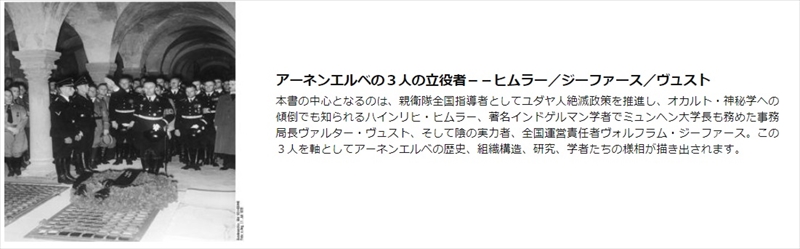

さらに、「アーネンエルベの3人の立役者――ヒムラー/ジーファース/ヴュスト」として、「本書の中心となるのは、親衛隊全国指導者としてユダヤ人絶滅政策を推進し、オカルト・神秘学への傾倒でも知られるハインリヒ・ヒムラー、著名インドゲルマン学者でミュンヘン大学長も務めた事務局長ヴァルター・ヴュスト、そして陰の実力者、全国運営責任者ヴォルフラム・ジーファース。この3人を軸としてアーネンエルベの歴史、組織構造、研究、学者たちの様相が描き出されます」と書かれています。

アマゾン「出版社より」

アマゾン「出版社より」

そして、「先史精神から軍事研究、やがて凄惨な人体実験へ……ナチス親衛隊のアーリア帝国構想の帰結」として、「1935年設立当初はゲルマン人の原史研究に専念していたアーネンエルベですが、第二次世界大戦の勃発とともに、軍事研究、文化財収奪、大学支配、そして強制収容所の囚人にたいする犯罪的な人体実験に手を染めていくことになります。アーリア帝国建設の夢を抱いた親衛隊そしてアーネンエルベの末路とは? 歴史の闇を光で照らし、現代日本にも大きな示唆をもたらす歴史的大著。本国ドイツでは刊行40年後も版を重ねる不朽のロングセラーとなっています」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「凡例」

「ヨーロッパ全体図」

「ドイツ国内図」

「組織図」

「まえがき」

第1章 アーネンエルベ協会の創立

1935年

第2章 初期アーネンエルベの学術研究

1935-1937年

第3章 拡張期のアーネンエルベ

1937-1939年

第4章 第2次世界大戦までの研究業績

―1939年9月

第5章 文化政策における警察機能

第6章 ドイツ国境を越えた文化政策

第7章 戦時下の学術研究

第8章 アーネンエルベの軍事研究

第9章 戦時中の文化政策の強制的同一化措置

第10章 危機

第11章 望んだものと現実と

「第2版へのあとがき」

「監訳者解説」

「年表」

「原注」

「図版出典一覧」

「参考文献」

「略語一覧」

「索引」

「人名索引」

「訳者一覧」

「まえがき」で、著者はアーネンエルベについて、以下のように述べています。

「『アーネンエルベ』は、ナチスに忠誠を誓う党員のだれよりも、1933年から1944年までのあいだにその支配権を国民社会主義的国家の考えられるかぎりすべての生活領域へと押し出して、親衛隊の政治権力も精神的な生活領域へと拡大しようと試みるハインリヒ・ヒムラーの原動力となった。『祖先の遺産』という用語は、初見では、漠然としたロマン主義的なもののイメージをさまざまに想起させるかもしれないが、この解釈もまたそれほど外れてはいない。ハインリヒ・ヒムラーはその概念を自身で形成したわけではないからである」

続けて、著者は「われわれが知る特別な事例では、この概念は民族主義理論家ヘルマン・ヴィルトの豊かな精神性に由来するものだが、ヴィルトと同様にヒムラーも同一のものを考えていた。すなわち、ゲルマン人の祖先たちの遠い過去の世界から継承したと推定される価値ある財を知らしめ、それを再生したり、そうして獲得した『遺産』を国民社会主義の日常における実践的・思想的レベルにまで実用化することである。このばあい、『祖先の遺産』という概念は断じてヘルマン・ヴィルトの発明ではない。すでに1928年、『非のうちどころのないドイツ人』全員に対して、『祖先の遺産、氏族学紋章学援助・遺伝学・人種保護同盟(社団法人)』という協会が、『純粋系譜学協会の目的を超えて、系譜学と氏族学を、遺伝健康学と遺伝学と人種保護との不可欠な結合をおこなうこと』を宣伝していた」と述べています。

第2章「初期アーネンエルベの学術研究 1935-1937年」には、有名な「エクステルンシュタイネ」が登場します。ドイツのドイツのノルトラインヴェストファーレン州のトイトブルクの森にある砂岩の巨石群です。このトイトブルグの森は、キリスト教登場以前においては、古代北欧神話エッダにも登場するゲルマン人の英雄神話の聖地でした。紀元前9年、ローマ軍が、ゲルマンの英雄アルミニウスに全滅を喫した古戦場でもあります。これは、ローマ帝国初の大敗北とされています。8世紀までに、この地にはイルメンスル(生命の木)と呼ばれる木が生えていたとされていますが、カール大帝がキリスト教を広めるために、切り倒されてしまったという伝説が残っています。キリスト教の時代には、巡礼地となりました。岩にはキリスト教のレリーフが彫られ、礼拝堂も設けられました。洞窟には、修道士や隠遁者が住んでいたとされています。しかし、この聖地としてのエクステルンシュタイネはさびれていきました。20世紀のナチス時代になって、地の龍脈(レイ・ライン)の中心地として、再評価されました。そして、ヒムラーはこのエクステルンシュタイネの調査をアーネンエルベに委任したのです。

親衛隊のイデオロギーによって構築された新しいゲルマン的世界観が、親衛隊員それぞれの将来の人生を左右するキャリアの要素にもなるようにと、アーネンエルベが努力した事例は少なくありません。著者は、「親衛隊員に民族主義的な教義を確実に伝道するために、いわばほとんど昔ながらの説教とミサのように、講習会講義と厳粛な時間をあたえることで補完した。というのも、歴史上の教祖のような絶対的な感知力でヒムラーが認識していたのは、『ゲルマン人』という宗教を新しく創造するさいに、その教義のほかに礼拝の形式が不可欠なことである。今後の儀式を演出するための道具に、この全国指導者は宗教儀式的なシンボルと記号を考案した」と述べています。

その新たなシンボルと記号は日常の慣習の中で、新たな秩序に対する親衛隊信奉者の「信念」をたえず再生させるものとなるだろうとして、著者は「これこそが親衛隊名誉リングの最終目標であった。かれはこの指輪をゲルマンのルーン文字で――これはヒムラーの誤解であるが――飾らせた。またこの儀式には冬至祭の燭台が使用された。なぜなら、ヒムラーがクリスマス祭(冬至祭)用のキリスト教的なシンボルを排除したかわりに、親衛隊の家族に提供したものだった。とりわけヒムラーとそのアーネンエルベによるこうした尽力の特徴としては、立派にしつらわれた礼拝道具を一貫して使用することで、ゲルマンの宗教性を呼び出し、それによって新たな『しきたり』を生み出していることである」と述べています。『儀式論』(弘文堂)を書いたわたしとしては、興味深いですね。

第3章「拡張期のアーネンエルベ 1937-1939年」では、1937年から38年の研究調査団について言及されます。この研究調査団にアーネンエルベの幹部たちがどんな関心をもっていたのかは、若いチベット専門家エルンスト・シェーファー博士に対する同協会の尽力からわかるとして、著者は「この将来性のある学者は影響力のあった工場経営者かつゴム製造コンツェルン『フェニックス』(ハンブルク)取締役の息子であり、もともと鳥類学者であったが、当時ほとんど未開であったチベットの調査を早くから目標としていた。偉大なるアジア専門家ヴィルヘルム・フィルヒナーを先例にして、かれはすでに1930年から32年の学生時代と、1934年から36年にふたたびアメリカ人ブルック・ドーランのチベット探検隊に参加したが、そののちにドイツで博士号を取得し、1937年に今度は自身が指揮する探検旅行を準備したのは、ガウリサンカル山地帯のチベットのマチン山を調査するためであった」と述べています。

1934年にはすでにヒムラーは「エクステルン巨岩群財団」幹部として、ミュンスター大学の教授ユリウス・アンドレーのエクステルン巨岩群の発掘を支援しました。著者は、「それは1935年5月に親衛隊がケルンのベンスベルク近郊のエルデンブルクで、先史時代に関する最初のプロジェクトを開始する以前のことだった。その後、シュライフによる地元での指揮で、東プロイセンのアルトクリストブルク近郊で親衛隊は30モルゲン(約9万平方メートル]の巨大な要塞を発掘した。のちのヒムラーの記述では、そこでは『ゴシックと初期ゲルマンの5つの地層』が現れた。1936年末以降、先史学者のテュービンゲン大学教授グスタフ・リーク博士は、南ドイツ最大の先史時代の墓丘、ジグマリンゲンから20キロメートル東方のフンダージンゲン近郊のホーミヒューレを調査した)と述べています。

1937年5月、リークは「有望な地層」にすでに到達したと思いました。その8月には、R・R・シュミット教授による、ドナウヴェルトとインゴルシュタット間のアルトミュールタールにあるマウアーンのワイン畑の洞窟発掘も、ヒムラーは採択しました。著者は、「この発掘作業は、当時まだ非合法であったオーストリアの親衛隊の命令によって遂行された。ロルフ・ヘーネ博士は『監督局長』として職務をはたした。ヘーネは1937年春に人種・移住本部から個人幕僚部へ転属し、さらに1937年夏、シャルツフェルト近郊ローストラッペ(ハルツ)にあるクヴェードリンブルク周辺で発掘をおこなったが、このときおそらくハインリヒ1世の失われた遺跡を探したようであった。じっさい、かれもそれを発見したと主張している。どちらにせよ、最初のドイツ王の「学術調査で証明された遺骨」が本物であろうと偽物であろうと、1937年7月2日のハインリヒの命日がやってきたとき、クヴェードリンブルクの墓所にそれは埋葬された」と述べています。

どの全体主義的独裁国家でも同じですが、第三帝国下でも自然科学は人文科学よりも国家に優遇されていました。それゆえ、ヒトラーの国家でも、総統が1933年以後すぐに多少ともドイツの再軍備を秘密裡に開始して、どこでも自然科学者と技術者が必要とされていたとして、著者は「かくして、自然科学研究全体は、戦時下での自給自足という必要条件にふさわしく、最終的には政治的意味を有する」と述べ、そうした政治的意味は「経済的・技術的な任務すべてに緊急性が高まり、また国家の権限内で欠如した原料の代用品発明のような新規の任務がつぎつぎと課されると、ようやく経済関連の変革によって新たに生じるのである」という物理学者パスクアル・ヨルダンの言葉を紹介しています。

自然科学者と技術者は、国家、大学、公的な研究協会からたえず希求されていたので、かれらはどんな物質的欠如にも悩む必要がなく、研究助成金と充分な俸給を獲得していたことを指摘し、著者は「かれらが個人的信条から政治的にまったく忠実でなくても、その専門分野において有能で、つねに従順に仕事をすると認められ、その結果、その任務における政治的な使命に顧慮するかぎり、かれらに不利益は生じなかった。戦時中の若いロケット研究者ヴェルナー・フォン・ブラウン博士は、この最も有名な事例のひとつである。フォン・ブラウンのような男たちには、人文科学者全員が自身の世界観をごくわずかでもなんとか譲歩して、あれこれの国立や党公認の組織に依存し、保護を求めるべく駆り立てられたような、政治的『保護』と経済援助という動機はなかった」と述べます。

第5章「文化政策における警察問題」の1「文化福祉事業」の冒頭を、著者はこう書きだしています。

「アーネンエルベは、第三帝国における任意の研究協会のようなものではなかった。それは学者の集まりであると同時に、ハインリヒ・ヒムラーが指揮する親衛隊の政治的中核組織だった。このような存在としてアーネンエルベは、発展の初期段階においてすでに、親衛隊にとりわけ典型的な特徴を継承し、形態を変えながら1945年の終局まで維持した。その特徴とは、親衛隊のエリート意識、暴力行使の可能性をつねに匂わせることでもたらされる真の権力意識、精神においても行動においても、伝統的な、それどころか国民社会主義的な規範的限界すらもすべて超えようとする強固な意志などだ。こうした親衛隊の性質を導入することで、アーネンエルベは周囲に働きかけ、他者に影響と力をおよぼすこととなった。その影響範囲を逃れようとする者は、処罰されるか、口を封じられるか、追跡され強奪される。その者がたとえ、より強大な現実の権力をもっていたとしてもである。だが当時、親衛隊より強力なものなど存在しただろうか」

第7章「戦時下の学術研究」では、4「エルンスト・シェーファーと自然科学の優越性」として、著者は「気性は荒いがヒムラーのお気に入りだったエルンスト・シェーファーが、ヴュストとジーファースに匹敵するアーネンエルベ内の特殊な地位にあったのは、ナチスによる戦時中の試行錯誤という枠内での、アーネンエルベ内でも同様に、自然科学の優位に起因していた。その積極的な活動によって、それも明白な知性をともなっていたものだが、シェーファーはきわめて多種多様な自然科学学科群をアーネンエルベ内の自身の『主学科』のもとに統合するのに熟達していた。すなわち、穀物類の品種改良からイヌの交配まで、鳥類学から自然科学的探検の計画までと、その実効性はこれから検証されるべきだろう。とはいえ、ことはそれだけではない。シェーファーはアーネンエルベの自然科学の諸研究に関する計画で本質的な役割もはたしたのであって、それはドイツの戦時経済に対して直接的に、つまり軍需目的に役立つものだったのだ」と述べています。

第10章「危機」では、私生活に関していえば、アーネンエルベは結婚や性生活に干渉してきたことを指摘し、著者は「いうまでもなく、生物学に対するヒムラーの関心が、そのような結果を招来したのだ。それはすでにレーベンスボルン創設や産児管理の任務に帰結していた。人口政策に熱意を燃やすヒムラーは、自分のおかかえの研究者たちにもこの問題では寛大ではなかった。1939年以降、アーネンエルベ内でも家族の社会的地位と子ども(とりわけ男児)の数によって昇進が左右された。他人から略取してまで自身の子どもを増やそうとたくらみ、死刑になったジークムント・ラッシャー博士は、もしかすると、この原則を最も胸に刻んだ人だったのかもしれない。アラリヒ・アウグスティン博士は、かつてジーファースとおなじく、バート・ドーベランでヘルマン・ヴィルトの助手をしていて、ブリュッセルでアーネンエルベに加入したが、ただちに結婚するならばという条件つきで、親衛隊少尉昇進をはたした。1944年、ヒムラーは武装親衛隊を大幅に増強しようと企図した。金髪碧眼の少年親衛隊という、ヒムラーの年来の夢想は病的なレベルに到達していた」と述べています。

第11章「望んだものと現実と」では、アーネンエルベとは、親衛隊が学問を勝手気ままに略奪し、政治のためにこれを濫用した組織だったとして、著者は「ちなみに、ヒムラーは国民社会主義のエリートを養成しようと腐心したが、主人のヒトラーは、あらゆる生活の現場に根をおろした一般的な党員のほうが、そのような少数エリートよりも重要と考えていた。東方に「親衛隊武装農民」を設定して、人民を統率させ、かつ一夫多妻制と子孫繁栄の特権をあたえるというヒムラーの創案があった。そんな世界を実現しようと思えば、学問はほかのなにかに置換される必要があった。そこまで極端な例をもちださなくとも、いずれにしても、大学には従来どおりの規範が存続していたし、親衛隊員はそれを「お遊びの自由主義」(liberalistisch)と嘲弄していたが、親衛隊がすべての学問を掌握したいならば、大学の価値観を完全に転換しなければならなかっただろう。最終的には、そのような価値の転覆は失敗に終わった。最大の理由は、既存の価値が大学関係者によって頑強に死守されたからではない。伝統的な学問そのものが、改変を阻止したのだ。伝統的な手法によって真理を探求してきた学問は、未知の真理を即座に発見するようなえせ学問に取ってかわられるほど脆弱ではなかった」と述べるのでした。

「監訳者解説」では、関西大学文学部(文化共生学専修)教授の森貴史が、ナチス関連のオカルト素材として欠かせないチベットの理想郷「シャンバラ」について、「シャンバラなどの都市伝説の起源になっているのは、とりわけハインリヒ・ヒムラー主宰のアーネンエルベが派遣したことになっている、エルンスト・シェーファーによるチベット探検であるのはまちがいない。この伝説の霧につつまれたシェーファーのチベット探検を事実の光で照らす第7章は、本書の読みどころのひとつである」と述べています。

また、森氏は本書の初版が上梓される以前にすでに出版されていたルイ・ポーウェル、ジャック・ベルジェ『神秘学大全 魔術師が未来の扉を開く』(伊藤守男編訳、学研M文庫、2002年、原著は1960年出版)を取り上げ、「この訳書の目次から、気になる見出し語をいくつか取捨してみると、『オカルティストとしてのヒトラー』、『宇宙永久氷説』、『悪魔的文明の敗退』、『ナチズムとオカルティズム』、『地球空洞説』、『魔術的社会主義者の群れ』といったぐあいである」と述べ、このような著作に代表される、ナチスのオカルト化や陰謀説による神話化(これらを総じてナチスのエンターテイメント化といってもよいかもしれない)に対して原著者カーターが徹頭徹尾、批判的な見解を示していることを紹介します。

それにしても、本書に記されたアーネンエルベの学術内容は、事実の部分だけでも充分に興味深いとして、森氏は「廃城に伝わる伝説を真に受けて、数ヵ月間、廃城の敷地内をダウジングロッドで金鉱脈を探索したり(第7章)、ハンス・ヘルビガーの「宇宙氷説」の科学的信憑性を肯定したり(第3、5章)、ライン川の金鉱脈を探索したり(第7章)」と書いています。また、本訳書にヒムラーのライバルとしてたびたび登場するアルフレート・ローゼンベルクの『20世紀の神話』(1930年)にも言及します。

『20世紀の神話』はナチズムの理論書として有名ですが、森氏は「この書では『アトランティス』が過去に存在した大陸で、かつてアーリア人が住んだ地として認知されており、グリーンランドとアイスランドがその残存部分だと記述されている。すなわち、『宇宙氷説』やアトランティス伝説は、20世紀前半のヨーロッパではそれほど奇矯な思想ではなかった。それらは、現代ではもはやオカルティックな思想でしかなくなってしまったが、当時のナチスにおいてはそれでも最新の(実証性が貧困なものの)科学思想に属するものであったとは記しておこう」と述べるのでした。この800ページの大著を一気に読み終え、わたしは呆然としましたが、掴みどころのなかったナチスのオカルティズムへの理解が深まりました。それにしても、この本を翻訳出版したヒカルランドすごすぎる!