- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

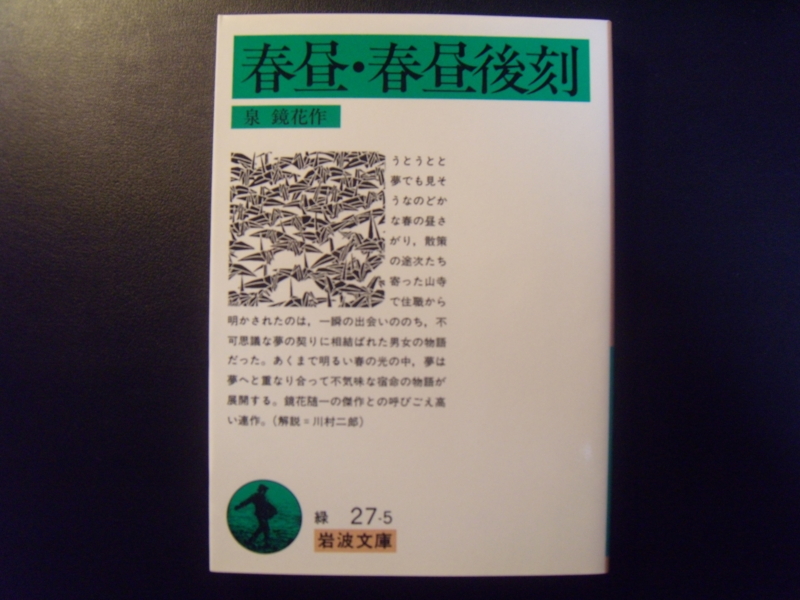

No.0046 小説・詩歌 『春昼・春昼後刻』 泉鏡花著(岩波文庫)

2010.04.14

泉鏡花の怪しい世界は、故郷である金沢で読むと、いっそう怪しさを増してきます。ましてや、兼六園をはじめ、まだ桜が咲いている四月の金沢にあっては。

また、「春昼」という題名がいい。うとうとと夢でも見そうな春の昼下がりの物語は、今の季節にぴったりです。昔読んだことのある物語ですが、金沢で読むと、やはり味わいが違います。

鏡花随一の傑作

泉鏡花は、日本古来の伝承や江戸期の怪談に素材を求めつつ、独自の怪異の世界を切り開きました。彼の描いた怪異には、日本人の「こころ」の琴線に触れるものがあります。

「春昼」は、鏡花が33歳のときに書かれた幻想文学で、「鏡花随一の傑作」との呼び声も高い作品です。彼が体調を崩して逗子に滞在していたときに書かれたそうです。

のどかな春の午後、逗子の古刹岩殿寺へ足をのばした男が寺の住職から不思議な恋の物語を聞きます。前年の夏、この寺には一人の「客人」が逗留していました。

ある夜、客人はどこからともなく聞こえてくる祭囃子に誘われて、寺の裏山へと登って行ったところ、靄の中から舞台が現れました。そこへ一人の女性が上がり、客人の方をじっと見ました。その女こそ、客人が恋する女だったのです。

彼女を慕う客人とのあいだには、人智を絶した夢の感応が生じます。そして、愛し合う二人は、この穢土を離れ、浄土に魂の合一を求めるのです。

まさに、二人は「結魂」を果たすのです!

形の上では男が先に死に、そこで「春昼」はいったん終わります。

次に、後追い心中のように女が死んで、続編である「春昼後刻」の物語が結ばれます。まことに妖しくロマンティックな恋の物語ですが、とにかく鏡花の文章の美しさには魅了されます。

それは、もう読む者の意識を変容させる「魔術的文章」と呼んでもいいでしょう。たとえば、「春昼」のラストは次のように終わります。

「雨が二階家の方からかかって来た。音ばかりして草も濡らさず、裾があって、路を通うようにである。美人の霊が誘われたろう。雲の黒髪、桃色衣、菜種の上を蝶を連れて、庭に来て、陽炎と並んで立って、しめやかに窓を覗いた。」

ため息が出るような美文ですね。

では、次に「春昼後刻」のラストを見てみましょう。

「さらば、といって、土手の下で、分れ際に、やや遠ざかって、見返った時ーーその紫の深張を帯のあたりで横にして、少し打傾いて、黒髪の頭おもげに見送っていた姿を忘れぬ。どんなに潮に乱れたろう。渚の砂は、崩しても、積る、くぼめば、たまる、音もせぬ。ただ美しい骨が出る。貝の色は、日の紅、渚の雪、浪の緑。」

どのようにしたら、こんなに美しい日本語を生み出すことができるのでしょうか。

谷崎潤一郎も三島由紀夫も、いかに鏡花に影響を受けて、鏡花のような美しい文章を書こうと努めたかがよくわかる気がします。

この物語は美しいだけではなく、恐ろしい物語でもあります。なぜなら、客人の男の分身が登場するという超常現象が起こるからです。

昭和43年、中央公論社刊『日本の文学』第4巻の月報で、三島由紀夫と澁澤龍彦が鏡花について対談しました。 そのとき、澁澤は次のように発言しています。

「僕が恐いのは『春昼』ですね。自分が出てくる。自分が出てくるというのは、鏡花の恐さの中によくありますよ。『眉かくしの霊』もそうですね。」

この「自分が出てくる恐怖」、いわゆるドッペルゲンガーの恐怖は、恐怖小説の世界では古くから重要なテーマでした。精神病理学的には「自己像幻視」とか「多重人格症」などと呼ばれます。

澁澤は、精神病理学からのアプローチがいかに精緻をきわめていようとも、それによって美そのものの秘密が解けるわけないと考えます。

「人間の秘密を解いたつもりになっても、美の秘密は依然として残る。そうでなければ、私たちが鏡花を読む意味はなくなってしまう」と述べたあと、澁澤は鏡花文学の魅力を次のように切々と語ります。

「私は名作『春昼』のなかの、物語の男の分身の登場する、あの妙にノスタルジックな、笛太鼓の音の聞える、山の谷間の祭の舞台の場面を初めて読んだ時の、ぞっとするような異様な感動を、今でもありありと想起することができる。いや、読み返すたびに、初読の印象と全く同じ強烈さで、この感動は何度でも私の心に甦るのである。それは単なる恐怖というのではなく、前世とか、既視感(デジャ・ヴュ)とかいった、何かしら神秘の情緒と結びついた、言うに言われない悲哀の情緒に近いものでもある。」

澁澤龍彦もまた、鏡花という言葉の魔術師に心を奪われた一人だったのでしょう。

なお、金沢市にある「泉鏡花記念館」には、「春昼」のジオラマが展示されており、恋のせつなさが伝わってくる名場面をサウンド入りパノラマで展示しています。わたしは、これが好きで好きで、この記念館を訪れるたびに、何度も繰り返し見入ってしまいます。

ある意味で鏡花の怪異の世界を受け継いだ江戸川乱歩の「押絵と旅する男」ではありませんが、わたし自身がジオラマの中に入り込んでしまうような錯覚をおぼえます。

鏡花の写真の前で