- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

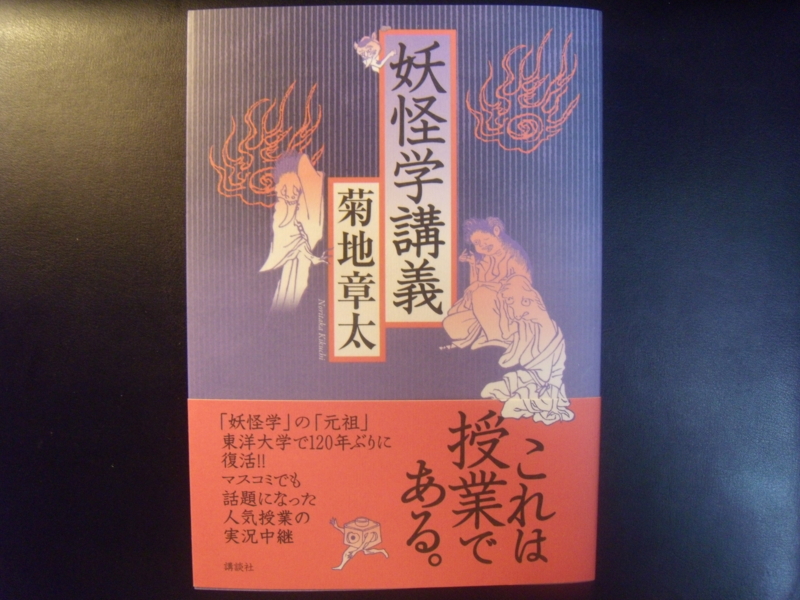

No.0087 民俗学・人類学 『妖怪学講義』 菊地章太著(講談社)

2010.06.02

宗教学者が東洋大学で120年ぶりに復活させた「妖怪学」の連続講義の記録です。

120ぶりに復活した幻の授業

東洋大学といえば、創設者の井上円了が有名です。哲学博士でしたが、世間からは「妖怪博士」と呼ばれました。なぜなら、哲学によって妖怪の正体を暴こうとした人だったからです。

哲学のめざすところは、合理的な思考にもとづく真理の主体的な追究と考えました。そして、妖怪とは真理をおおいかくす迷信そのものであり、その正体を暴いて撲滅しようと志したのです。井上円了にとって、哲学と妖怪学は表裏一体の学問だったわけです。

そもそも「迷信」という翻訳後を生み出したのも、「妖怪」という概念を近代日本に定着させたのも、円了であったとされています。多くの人は、「妖怪」と聞いたとき、何を思い浮かべるか。おそらくは河童、座敷わらし、唐傘おばけなどでしょう。また、水木しげる大先生描くところのキャラクターを連想する人も多いでしょう。しかし、円了が「妖怪学」という学問で研究対象にしたのは、必ずしもこういった具体的な妖怪ばかりではありませんでした。

円了は、理性の網の目からこぼれ落ちてしまう「不思議な現象」全般を妖怪学の対象としてとらえていました。昔でいう「怪異」、今でいう「オカルト」に近いニュアンスでしょうか。円了は、次のように妖怪を定義しています。

「洋の東西を論ぜず、世の古今を問わず、宇宙物心の諸象中、普通の道理をもって解釈すべからざるものあり。これを妖怪といい、あるいは不思議と称す」

つまりは、「妖怪」と「不思議」は同義語だったのですね。日本人は、長い間、妖怪や幽霊といった不思議な存在を信じ続けてきました。そこに、日本人や日本文化について考える手がかりがひそんでいる。そう考えた人が、日本民俗学の創始者である柳田國男です。

彼は、けっして「迷信」という言葉は使いませんでした。かわりに「民間信仰」という言葉を使いました。そして、人々が妖怪を信じて恐れる心をけっして否定するのではなく、なぜそれを信じるのか、なぜそれを恐れるのか、その本質を知る。それこそが重要と考えた柳田は、迷信撲滅の視点から妖怪をとらえる円了とは、めざす方向が根本的に違っていました。

円了が東洋大学の前身である哲学館を開いたとき、岩手県出身の一人の青年が入学してきました。遠野出身の佐々木喜善です。彼の故郷には、さまざまな妖怪の伝説が語りつがれていました。彼は、妖怪撲滅をめざす円了の講義に失望していましたが、そんなとき、友人の紹介で柳田國男に出会います。柳田は、佐々木の話す不思議な遠野の伝説に大いに興味を示しました。

こうして、佐々木喜善からの聞き書きをもとにした、柳田國男の最初の著書である『遠野物語』が誕生したのです。日本民俗学が産声をあげた瞬間でした。

本書の著者である菊地氏は、妖怪と民俗学の関係について次のように述べています。

「妖怪はやはり民俗学の色彩が強くあるようです。かたや幽霊は文学的な要素を多分に持っていると言えます。浮世の人間模様が背景にあるからこそ、幽霊話は文学であり、人情話にもなるわけです」

そう、「幽霊」も「あの世」も、ともに妖怪学の研究対象でした。著者は、また「お葬式」についても次のように語っています。

「死者の世界へ行くのを嫌がって自分の家や仕事場に帰りたがっている霊魂に、戻ってきちゃいけないとあきらめてもらう。やすらかに『あの世』へ送り出す。そのための儀式が、つまりお葬式なのです。普通ならばこれでようやく、死んだ人と生きている人たちとの断ちがたいつながりが断たれることになります」

簡潔に葬儀の役割を説明していますね。では、本来は「あの世」へ行ってもらうべき死者の霊が、もしも「この世」にとどまった場合はどうなるのか。

著者は、「これまで魂が宿っていた肉体は火葬されていて、あるいは土葬ならば腐敗していて、もうありません。しかたなく霊魂はさまようことになります。あの世にも行かれず、この世にも戻ってこられずに、さまようしかなくなった霊魂。それがまさしく幽霊の本質なのです」と述べます。

なるほど、お葬式とは、「死者を幽霊にしないためのもの」だったのです。一種の文化装置というわけですね。

さて、本書では、妖怪を中心に授業が展開されていきますが、もともと「不思議なもの」「あやしいもの」の総称であった「妖怪」という言葉が、なぜ水木マンガに出てくるようなキャラクターと結びついたのか、それについての話が興味深かったです。

昭和31年(1956年)に、柳田國男は『妖怪談義』を刊行しましたが、そこには「妖怪名彙」というものが収録されています。いわば「妖怪用語集」ということですが、その中には次のように「ヌリカベ」についての記述が見られます。

「ヌリカベ 筑前遠賀郡の海岸でいう。夜路をあるいていると急に行く先が壁になり、どこへも行けぬことがある。それを塗り壁といって怖れられている」

著者は、「おそらくヌリカベの名称も伝承も、この記述によって始めて全国に紹介されたのです」と推測しています。

水木しげる著『鬼太郎夜話』に妖怪ヌリカベが初登場したのは昭和36年(1961年)のことです。すなわち、『妖怪談義』刊行のわずか5年後です。キャラクター化された妖怪のイメージが、ここから世に広まっていったわけです。その2年後の昭和38年(1963年)には、わたしが生まれています。現在の妖怪のイメージが生まれたのが意外にも新しいことに驚きます。

また、受講した学生の質問に答える形で、「呪い」について語っている部分が興味深かったです。その学生は、「人の不幸を願うことだけが呪いだと思っていました」が、「人の幸せを願うのも呪いに似ているかなと思いました」というのです。著者は、それに対して、次のように答えます。

「人の不幸を願うのが『呪い』ならば、人の幸福を喜ぶのは『祝い』です。じつはこのふたつ、意味はまるで正反対でも文字はもともと兄弟分。旁(つくり)の「兄」は、ひざまずいて器をさし出す形を表している。昔の書物には、口を上に向けて申し上げることだと説明してあるけれど、現在の文字学では、たまわったものを受ける器と理解されています。誰から何をたまわるのかというと、それは天の意向をたまわるのです」

「祝」にしても「呪」にしても、そこには「天」というものが関与しているのです。

では、「天」とは何か。それは「至高の道理」です。サムシング・グレートが天理に照らして人間に命令をくだすのです。祝福も呪詛も、ともに天の意向、すなわち天命によってもたらされるわけです。さらに、著者は次のようにわかりやすく説明します。

「呪いといっても誰かの怨念が電波のようにじかに相手に伝わって危害をおよぼすわけではありません。天に向かって祈った結果、天がその祈りを受け入れ、相手に祝福を、もしくは呪詛をくだすという仕組みです」

わたしも、つねづね「呪い」と「祝い」は、ベクトルの方向が正反対なだけで「こころのシステム」としては同じことだと考えていました。精神が現実に影響を及ぼすことを「魔術」あるいは「呪術」といいます。いわば、呪いとは「黒魔術」であり、祝いとは「白魔術」なのです。ともに言霊の力を利用したマジカルなテクノロジーなのですね。神主さんがあげる祝詞などは代表的なホワイト・マジックなのです。

そういえば、三五館さんから刊行されている『呪いの解き方』という本が話題を呼んでいるようですが、「呪いの解き方」とは「祝いをかけ方」でもあるのです。というより、祝いをかける行為は事前療法であり、呪いを解く行為は対処療法といったほうが正確でしょうか。そのことを三五館の星山佳須也社長に先日申し上げたところ、「よし、次の本のタイトルは『祝いのかけ方』だ!」と、「出版界の青年将校」こと中野長武さんに向かって言われていました。まあ、冗談でしょうけれども。(笑)

本書は、「妖怪博士」井上円了の遺志を継ぐ形で開かれた授業でしたが、妖怪撲滅はおろか、妖怪への愛情に溢れた授業となっています。著者は次のように言います。

「世のなかには、まだまだわけの分からない恐ろしい世界がそこかしこにあります。もちろん円了先生にならって、それをひとつひとつ解明していくことが大事です。それでも、世のなかには恐ろしいものがあるということも、やはり心のどこかに置いておきたいと思います。それがなくなってしまうと、命を粗末にしたり、いじめが起きたりします。誰かを呪ったりするのです。恐ろしい闇の世界というのは、でも同時に、なつかしい夢の世界かもしれません」

そして最後に、「妖怪は人間と身近な存在みたいですが、人間は妖怪と友だちになれますか?」という学生からの質問に対して、著者はこう答えます。

「妖怪をなくそうとしてあらゆる学問分野を総動員して妖怪を探求し続けた円了先生は、ほんとうは妖怪の一番の友だちだったのです。今の日本で妖怪と一番の友だちといえば、やはり水木しげるさんでしょうけれど、その水木さんがどこかで語っておられました。今も頼りにしているのは円了先生の『妖怪学全集』だそうです」

迷

信というものは、多くの悲しい現実も生んできました。たとえば、双子や丙午生まれの女性に対する偏見や誤まった習俗など。また、迷信は多くの差別も生んできました。

すべての迷信を肯定しようなどとは、わたしは思いません。消え去ったほうがよいものも、たくさんあります。言われなき「死」に対するタブーがその代表です。円了がめざした「妖怪撲滅」は、そんな迷信や偏見や差別から人間を解き放つための志だったように思います。

一方で、すべての迷信を否定すべきでもありません。愛すべき妖怪や幽霊たちをこの世に残しておかなければ、わたしたちが生きる上で息苦しくなってしまう。

本書を読んで、そんなことを考えました。