- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

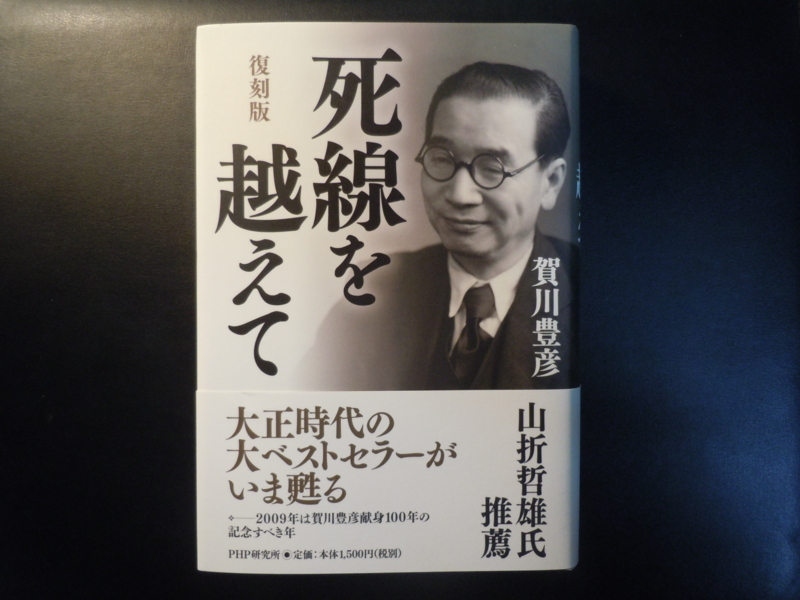

No.0147 小説・詩歌 『死線を越えて』 賀川豊彦著(PHP研究所)

2010.08.20

『死線を越えて』賀川豊彦著(PHP研究所)読みました。

倉田百三の『出家とその弟子』、島田清次郎の『地上』と並んで、大正時代の3大ベストセラーとされている本です。中でも、1920年に出版された本書は、上中下の3巻仕立てになっていましたが、上巻だけでも200版を重ね、3巻合計でじつに400万部が売れたそうです。まさに、大正期最大のベストセラー、それが本書なのです。

大正時代最大のベストセラー

各時代における最大のベストセラーといえば、江戸時代が滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』、明治時代が福澤諭吉の『学問のすゝめ』、そして大正時代が賀川豊彦の『死線を越えて』というのですから、そのすごさが理解できますね。

『死線を越えて』は、大正時代を代表する出版社である改造社の初の単行本でした。その初の単行本がいきなり大ベストセラーになったわけですから、改造社は非常に潤います。その潤沢な資金を持って『現代日本文学全集』を刊行。

各巻の定価が1円という、いわゆる「円本」です。この円本によって、日本に空前の読書ブームが起こり、日本人の教養育成に大いに貢献したとされています。その原点こそ、本書『死線を越えて』だったのです。

著者は、生涯にわたって社会的弱者の側に立ち、神戸のスラム街に住みつつ伝道と救貧活動を展開した社会運動家であり、作家です。「友愛、互助、平和」を国内外で説きながら、国内では生活協同組合運動や農業協同組合運動をはじめ、さまざまな社会改革運動の先駆者として活躍しました。世界最大の生協である「コープこうべ」や「JA共済」の創始者であるといえば、少しはその偉大さがおわかりでしょうか。

しかし、著者の素晴らしさはそれだけではありません。なんと、ノーベル文学賞候補(1947・48年)に2回、さらにはノーベル平和賞候補(1954~56年)に3回も、それぞれなっているのです。

また、シュヴァイツアーやガンディーと並ぶ「20世紀の3大聖人」とも呼ばれたこともあります。日本よりも海外での知名度が圧倒的に高く、特に戦前のアメリカでは「ヒロヒトとトヨヒコ」、つまり昭和天皇とともに「二大日本人」として並び称せられたほどです。本書は、そんな「忘れられた巨人」である賀川豊彦の前半生を投影した自伝的な小説です。

政治学者の小林正弥氏は「友愛」という思想を「上流の友愛」と「民衆の友愛」に分類しています。戦後の日本で「友愛」を唱えた政治家に鳩山一郎がいます。彼に影響を与えたクーデンホーフ=カレルギーは伯爵であり、鳩山家は日本有数の名家ですので、彼らの唱える「友愛」には貴族的なイメージがつきまといます。そのため、小林氏は鳩山一族が唱えてきた「友愛」を「上流の友愛」と呼びます。

そして、もう一つ、下層の人々の救済を含む「友愛」を「民衆的友愛」と呼び、その代表的思想家として賀川豊彦の名をあげます。賀川豊彦は世界的名声がきわめて高いにもかかわらず、これまで日本ではほとんど忘れられた存在であり、主著である本書『死線を越えて』でさえ、昨年になって復刻されるまではまったく読めない状況でした。

しかし、この賀川の思想が最近になって見直されてきています。彼の「友愛」を基本にした経済思想が、リーマン・ショック以降の経済に対する大きなヒントとなり、さらには貧困社会を乗り越える具体案を多く秘めているというのです。

最近、小林多喜二の『蟹工船』の復刻がブームとなりましたが、『蟹工船』が発表される9年前に『死線を越えて』はすでに世に出ていました。当時の社会状況と今日の日本の姿は、明らかに重なっていると思います。

昨年2009年は、賀川が神戸のスラム街に移住してから100年を迎え、「献身100年」の記念事業が東京や神戸、幼少時代を過ごした徳島などで行われました。わたしが深い関心を抱いたのは、賀川が「相愛扶助」とか「友愛互助」といった言葉を使っていたことです。というのも、わが社は互助会ですが、その理念は「相互扶助」であり、これを略して「互助」といっているわけです。わたしたちの目指す理念と、賀川が唱えた「友愛」に大きな接点を見出したのでした。

さて、本書の内容ですが、読んでみて、まず文章の読みにくさには閉口しました。大正時代の本だから読みにくいということはありません。当時、谷崎潤一郎だって芥川龍之介だって宮沢賢治だって、もっと読みやすい文章を書いていました。正直言って、「これがノーベル文学賞に2度もノミネートされた人の文章か」と思うとともに、その内容の高度さにも驚かされました。いきなり、冒頭で主人公の新見栄一は古代インドの哲学書である『ウパニシャッド』を読んでいますし、スピノザ、ヘッケル、マルクス、カントなどの話題が次々に出てきます。

いわゆる「大正教養主義」の影響を強く感じますが、新見栄一は東京の白金にある明治学院に通っていました。その学友たちと哲学論議、神学論議を活発に交わすのです。栄一は、英語とドイツ語も堪能でした。栄一のモデルである著者の賀川豊彦も明治学院の出身です。賀川豊彦には、明治学院在学中に図書館の本を全部読んだという逸話が残っているそうです。一回り上の先輩には、作家の島崎藤村もいました。

藤村は、明治学院普通部本科の第一期卒業生で、校歌も作詞しています。彼も学生時代は西洋文学を読みふけり、また西行や芭蕉などの古典書物も読み漁ったそうです。大正期の明治学院というのは、非常に知的な大学であったということを知りました。明治学院は、すべてのミッション系私学の草分けとなった大学であり、プロテスタントの神学科が充実していました。神学科は現在の東京神学大学へ統合されています。

正直言って、本書の前半は読むのにかなり苦労します。明治学院を中退した栄一が実家に帰って、徳島に住む父親と衝突する場面が多く出てきます。彼の父は素封家であった母の婿養子で、市長にも当選しますが、母の死後は妾を平気で自宅に住まわせ、妾以外の女性とも交際を続けるような人物です。

また、汚職の疑惑を新聞に書き立てられたりもしています。正義感の強い栄一はそんな父親に涙を流して抗議しますが、相手にされないばかりか、精神病患者扱いされて脳病院に入れられようとします。

前半は、この著者と父親との憎悪のドラマと、鶴子という女性とのロマンスが中心ですが、はっきり言って、あまり面白くありません。何かというと栄一が泣くのですが、これも度々なので、ちょっとゲッソリしてしまいます。でも、おそらく大正期の読者は、肉親との葛藤とかメロドラマ的な要素に魅力を感じたのでしょう。そうでないと、あれだけの大ベストセラーになった理由がまったくわかりません。おそらく本書は、個人のプライバシーを覗くことのできる「私小説」として人気を得た部分があるのではないかと思います。

しかしながら、本書の後半は興味深く、一気に読めました。後半の冒頭には、本のタイトルにもなった「死線」を越える体験が描かれています。

栄一は、父との葛藤や恋愛に悩み、生きる意味を見失ってしまいます。そして、ヒステリーのように泣きながら「世界は火葬場だ」と叫び、自殺を考えるようになるのです。女性も本も彼を慰めることはできず、彼は自己の無能と無気力と無理想に愛想をつかします。こんな煩悶の中に丸1ヶ月半を送るのですが、実在の驚異が彼をとらえます。著者は、次のように栄一の回心の場面を描いています。

「実在の驚異が遂に彼に勝利を得た。彼は、すべてを肯定する決心をつけた。すべての肯定――そうだ、生命とその時間の上に流れるすべての表現を肯定することにした。彼は絶望の淵より驚異の世界に甦った。彼は実在の世界に死の力をもって強く生きんと覚悟した。すべてが驚異なのだ・・・・・死も、自己も、土地も、石も、砂も、飯も、女も、娘も、汽船も追い求めている虚無それ自身すら驚異なのだ。色も、光線も、輪郭も、薔薇の花も、若き女の唇の赤い色も皆、驚異だ。彼はそのすべてを肯定した。彼は強く生きんと決心した。そして時間の上に踊り上って、勇敢に前に突進せんとした。そのためにはすべての実在を許容し、宗教と、その表徴のすべてを許容せんとした。自殺する勇気をもってすべてに折衝かって行かんと決心した。」

こうして、栄一はキリストに近づいていったのです。

その後、さらに栄一は「神人合一」と呼ぶべき神秘体験をします。その様子は、本書に次のように書かれています。

「彼は死を飛び越えて、神秘の世界に突き込んでいるという一つの信念を持っていた。それで彼は、床の間の柱に電気の光が反射する一点を凝視した。一分、二分、三分、四分、五分、十分、十五分と凝視した。その間に彼は、また云い知れぬ、実在の不可知な驚異に巻き込まれた。それは、凝視する光の一点が、虹のように見え、自分の横たわっている部屋がパラダイスのように感じられ、美しくもない彼の着ている蒲団が錦襴で造ったかのように見えた。そして彼の父なる神の手にしっかり握られていること・・・・・否・・・・・神は父と呼ぶべきものよりか更に接近したものであって、彼自身にすら住み給うものであって神自身に彼が漬かっているという実感の喜びを感じた。そして彼がこの喜びを持つや否や、熱は忽ち下り、血脈は全く平常に復することを知って驚いた。」

この異様な熱を帯びた文章について、神学者の栗林輝夫氏は「キリスト教神秘主義の特徴があますところなく語られている」と、『季刊at15号 特集・賀川豊彦』所収の「不況の中で賀川の神学を再読する」において述べています。

虹のような光に幻惑される。言い知れない不可知な驚異に包まれる。神の手に握られる思いを持つ。神に漬かるという喜びを実感する。それらの体験のすべてが、原始教団のパウロに始まり、中世の聖フランシス、ヤコブ・ベーメから、現代のニコライ・ベルジャーエフ、シモーヌ・ヴェイユ、マザー・テレサといった多くの神秘主義者が得たものと同じ至高体験だというのです。新川栄一こと賀川豊彦が、まさに「死線」を越えた瞬間でした。

死線を越えた栄一は、貧しき人々を救うため、神戸のスラム街に移住します。当時、主に九州・沖縄から移住した2000世帯以上がここに暮らしていました。なんと2畳一間に平均6人の家族が住むという劣悪な環境の貧民窟でした。ここで主人公はキリストの愛を伝える伝道生活に入るわけですが、そんな彼を「いいカモが来た」とばかりにスラムの住人がドスやピストルで脅し、栄一の財布を巻き上げようとします。

しかし、栄一を最も悩ませたのは、貧民窟で赤ん坊がどんどん死んでいくことでした。いわゆる「もらい子殺し」です。「もらい子殺し」とは、望まれずに生まれてきた赤ん坊を引き取る際に貰う10円ばかりの金が目的で行われていたものです。貰う方は最初から育てる気などなく、貰われた赤ん坊は次に5円、さらには2円で別の人間に引き取られるのでした。

僅かな金欲しさに、貧しい人々が次々に赤ん坊を貰ってきました。しかし、金などすぐになくなります。そうなったら、赤ん坊にミルクを飲ませることもできません。結局は、病気や栄養失調で赤ん坊を死なせてしまうのです。この「もらい子殺し」はスラムでは珍しいことではありませんでした。

そして、「もらい子殺し」をした家では、決まって一文の葬式代もなかったのです。キリストの愛を信仰する宗教者である栄一は、無料で亡くなった子どもたちの葬式をあげてやります。

貧民窟には、葬式のできない者の亡骸をタバコの木箱やミカン箱に詰めて、春日野の火葬場に運ぶという職業の人々がいました。ある日の夕刻、栄一は赤ん坊の遺体がミカン箱に詰められて運び出されるのを目撃します。著者は次のように書いています。

「これを見た、栄一は全く憂鬱になった。そして急に貧民窟とその恐ろしい罪悪がいやになった。彼は絶望的に悲鳴をあげて神を呪いたいと思った。神は愛ではない、暗黒と、絶望と、死と、貧乏の創造主だと罵りたかった。」

しかし、そんな彼に次から次に葬式の依頼が来ます。中には、「もらい子殺し」を何度も繰り返す家さえある始末だったのです。栄一は黙々と、哀れな赤ん坊たちの葬式を出してやり、「アーメン」と祈りを捧げます。

栄一のモデルである著者は、スラムに住みついた最初の1年間で14回の葬式を執り行いましたが、その半分は餓死させられた幼児の弔いだったといいます。栄一は、それまでウィリアム・ジェイムズの『プラグマティズム』を読んでから永生の問題には冷淡でしたが、実際に多くの葬送を体験してからは、死後の生について真剣に考えるようになります。栄一が最初に出した葬式は正月でした。その翌年も、元日に1件、2日に2件、5日に1件の葬式の世話をします。著者は次のように書いています。

「正月にお葬式を出す毎に新見は一休和尚を思いだした。『元日や冥途の旅の一里塚、目出度くもあり目出度くもなし』栄一はその小さい悲しい貧民の死にただ何ともいえぬ苦痛を感じた。しかしこの多くの死を飛び越えて、延びて行かねばならぬと思うと、生命が如何に不思議なものであるかを考えざるを得なかった。」

そして、現世で不幸だった者たちが天国で幸福に暮らせるように、栄一は心からの祈りを捧げるのでした。

葬式を通じて真の宗教家になっていく主人公の姿を見て、わたしは、ある女性のことを連想しました。「インドの聖女」マザー・テレサです。

「私があなた方を愛したように、あなた方も、相愛しなさい」

マザーの一生は、このイエスの言葉に要約されていると言っていいでしょう。イエスが行った隣人愛の実践を20世紀後半に実行した人であり、宗教、民族、年齢、性別、社会的地位等に一切関わりなく、必要とする人々に愛の手を差し伸べた人でした。

ある日のこと、マザーは、歩道で死にかけている女性を見つけました。彼女の苦しみを和らげ、ベッドで心静かに人間らしく死なせてやりたいと思って、女性を連れて帰りました。この愛の行為をきっかけとして、マザーは、1952年8月に「清い心の家」にルマン・ヒリダイとも呼ばれる「死を待つ人の家」を開設することになりました。

「死を待つ人の家」では、数え切れないほど多くの人の死を看取りました。マザーは、ヒンドゥー教の人やイスラム教の人が亡くなるときは、その宗教のお経を唱えて送ってあげました。それでいて、マザーの活動の源泉は、ゆるぎないカトリックの神への信仰でした。その根源にあるものは、人間の生命は限りなく尊いというイエスの教えであり、それこそ、一神教や多神教といった枠組みを超えて今後のすべての宗教のあるべき姿ではないでしょうか。それを失うと、宗教とは心の狭い原理主義に陥り、最後は戦争にまでつながります。

マザー亡き後も、インドのカルカッタでは彼女の後継者たちが「死を待つ人の家」を守っています。死にゆく人々の口に最期に含ませるチョコレートや死者の顔にかける白布さえ不足しているそうです。「人間尊重」というミッションにかけて、わが社は「死を待つ人の家」に対してさまざまなサポートをさせていただきたいと思い立ち、ささやかな寄附などもさせていただきました。

マザー・テレサと同じく、賀川豊彦も、きっと葬式をあげることが「人間尊重」そのものだということを知っていたのだと思います。

本書の最後には、マッチ会社に勤めていて大やけどを負った少女の話が出てきます。「酒井とめ」という名のわずか11歳の少女でした。彼女の父親は賭場で監獄に入っており、彼女は一家の生計を助けるために働いていたのでした。

彼女は、燐を塗った箱を乾燥室から運び出すとき、なにぶん子どもですから、つい落としてしまいます。そのため、足から股からほとんど身体半分が焼けてしまうのですが、会社は膏薬代も出さないばかりか、自分の過失で火傷したのだから、会社としては一文も出さないと言い張るのです。

だいたい、そんな危険な仕事に11歳の子どもを使うこと自体が間違っているのですが、かわいそうな少女は医者にもかかることができませんでした。ここで義憤にかられた主人公はマッチ会社にストライキをかけることに尽力するのです。

賀川豊彦が労働運動家であったことは事実で、彼は多くのストライキを仕掛けてきたとされています。そのために、現在の低い評価につながっている可能性は高いのではないかと思います。

わたしは会社の経営に携わる者であり、ストライキという行為を手放しで認めることは難しいのですが、この場合は違います。義を見てせざるは勇なきなり!非道なマッチ会社のストは正しかったと思います。

その結果、酒井とめにも会社から3円の見舞金が送られてきたのです。しかし、それにもかかわらず、彼女は息を引き取るのでした。

ストライキを指導した栄一は、神戸署の司法部主任からストの扇動者として告発されます。栄一はそれに対して何も答えず、「とにかく一大家族を持っているから、ひとまず家に帰らせてくれ。酒井とめの葬式をも済ませてそれから監房に入るから」と主任警部に伝えて帰ります。著者は、次のように書いています。

「帰り途に花万によって棺と人夫とを註文して、直ぐ酒井の宅に行った。おとめさんは、もう白い顔の窪んだ眼を閉じていたが、可哀想に思うたのは、蒲団がないので、死体の側に赤ん坊を寝させていることであった。

栄一はお葬式を取り急いだ。そうしなければいつ警察から巡査が連れに来るかわからぬと思ったからであった。棺が来たので栄一は自分の一枚しかない浴衣を持って来ておとめさんに着せて繃帯のまま死体を棺に納めた。」

おとめを納棺したのは、ちょうど正午でした。そのとき、刑事がやって来ます。著者は次のように書いています。

「その日は寒の中の二月ではあったが、太陽が眩ゆい程照りつけて、貧民窟の路地が隅々まで乾いた心持ちの善い日であった。それで栄一は呼出状を受け取って、その正午の太陽を見て黙祷した。」

それから、栄一はそこにいた人々に事情を説明して、「今出しかけた酒井のお葬式も春日野の火葬場まで送って下さい」と依頼してから刑事と二人で出ました。見送る人々は泣いていました。わたしも、このラストシーンを読んで、涙が溢れてきました。そして、冠婚葬祭というものが「人間尊重」そのものであることを再確認しました。

思えば、いくら貧しくとも、貧民窟の人々も「葬式は、要らない」などとは誰一人思っていませんでした。貧民窟の誰かが亡くなったら、みんなで葬式に出て、みんなで送ってあげたのです。

それから、「正午の太陽を見て黙祷した」という一文にも泣けました。わが社の「サンレー」という社名は「SUN-RAY」、すなわち太陽の光という意味です。太陽が万物に等しく降り注ぐように、あらゆる人々に平等に冠婚葬祭を提供したいという願いから、佐久間進会長がつけた社名です。また佐久間会長は、こよなく太陽を愛し、何事も「陽にとらえる」ことの大切さを訴えています。

本書は全篇にわたって明るい内容ではありませんが、栄一が明治学院を捨てて実家に帰ってきたときの太陽の描写が明るくて、印象に残りました。次のようなくだりです。

「太陽は実によく光る!」

と、表座敷の縁側に仰向きに寝て、太陽を見て栄一が云うた。

もう、午後一時半。昨夜の雨は、庭に僅かな湿り気を残して、何処かに隠れた。今日は朝から「よく光る」太陽が出て、春は一度に甦った。

栄一はあまり、まばゆいから左の拳に小さい穴を造らえて、それから太陽を見ている。綺麗なラデエーションが出来る。

「綺麗なラデエーション!まるで虹だ!」と栄一は自分一人囁いて、色々と考えた。

「太陽の光線は美しい。これが九千三百万哩やって来たのか!この光線が空気の外では全くの紫色だというが・・・・・どんな美しい世界だろう。神秘だね、光は――」と考えて、また色々想像を廻らした。(『復刻版 死線を越えて』七章より)

わたしは、これほど世界そのものを「陽にとらえた」文章を他に知りません。死線を越えた後の著者の人生は、まさに太陽を追い、美と神秘を求めた生涯でした。

わが社も、世界の神秘を象徴する「太陽の光」を社名としているからには、賀川豊彦が唱えた「相愛扶助」や「友愛互助」を追及したいと思います。具体的には、「隣人祭り」の開催サポートももちろんですが、このたび、北九州市のホームレスの方々の葬儀を無料で提供させていただく運びとなりました。

現代日本人が忘れた偉人である賀川豊彦の思想についても、今後さらに深く学んでいきたいと思います。

平成心学塾で賀川豊彦を語る