- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

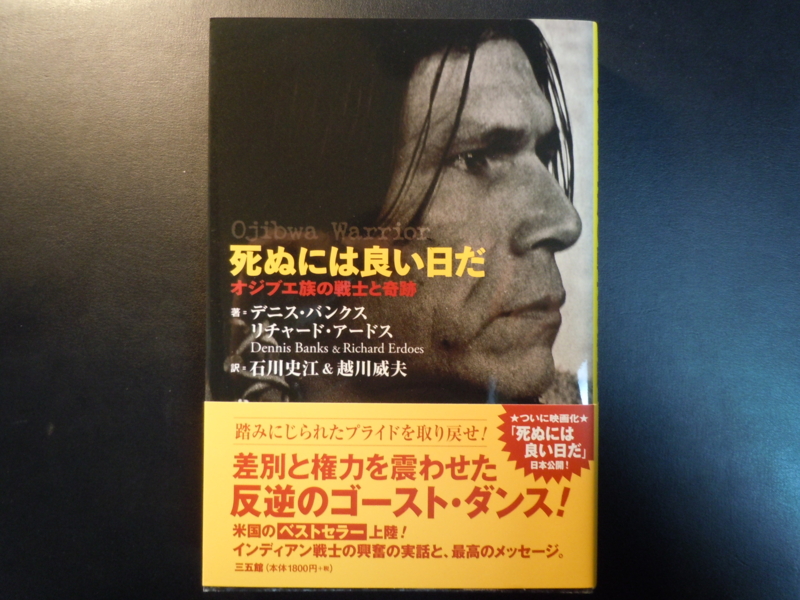

No.0236 死生観 『死ぬには良い日だ』 デニス・バンクス&リチャード・アードス著、石川史江&越川威夫訳(三五館)

2011.01.02

『死ぬには良い日だ』デニス・バンクス&リチャード・アードス著、石川史江&越川威夫訳(三五館)を読みました。

「江戸しぐさの語り部」である越川禮子先生から送っていただいた本です。

訳者の一人である越川威夫さんが越川先生のご次男だそうです。

ネイティブ・アメリカンの精神世界

著者のデニス・バンクスは、1937年に米国ミネソタ州のリーチレイク居留地でオジブエ族として生まれました。68年にAIM(アメリカン・インディアン・ムーブメント)を設立し、インディアンの”レッドパワー・リーダー”(米国先住民公民権運動家)として知られます。

ネイティブ・アメリカンの世界におけるカリスマ的なリーダーであり、ちょうど黒人におけるマルティン・ルーサー・キングのような存在と思ってもらうといいでしょう。

バンクスは、78年から平和と環境保護をテーマに「セイクリッド・ラン」「ロンゲスト・ウォーク」を主催、さらに98年からはカヌーレースやドラムを通じた若者への教育、ネイティブ・フーズの普及に尽力しています。

リチャード・アードスは1912年ウィーン生まれで、38年に米国に移住して「ライフ」誌などで活躍した作家・フォトジャーナリストです。2008年に亡くなっています。

本書は、サブタイトルにもあるように「オジブエ族の戦士と奇跡」について書かれています。帯には、「踏みにじられたプライドを取り戻せ! 差別と権力を震わせた反逆のゴースト・ダンス!米国のベストセラー上陸! インディアン戦士の興奮の実話と、最高のメッセージ。 」というコピーが書かれています。

タイトルの「死ぬには良い日」は、英語で”A GOOD DAY TO DIE”です。73年2月6日、サウスダコタ州カスターで起こったインディアン殺害事件の抗議行動決議のときのデニスの有名なスピーチで発せられた言葉です。

本書『死ぬには良い日だ』は映画化され、日本公開も予定されています。

70年代、ハリウッドの大スターだった故マーロン・ブランドがデニスの一番のスポンサーでした。その関係から、映画「ゴッドファーザー」のプロデューサーたちが本書のデニスの自伝的映画を作ることに大変興味を示し、チェロキー族の血を引く人気俳優であるジョニー・デップとも話し合ったそうです。映画のシナリオは完成しましたが、まだこちらは正式決定には至っていません。

この本格的な自伝映画に先立って、ドキュメンタリー映画「ダライラマ・ルネッサンス」のプロデューサーがドキュメンタリー映画「死ぬには良い日だ」の製作を提案し、監督兼プロデューサーに就任したそうです。

カジノの経営者の全額出資により、晴れて「死ぬには良い日」が完成しました。

越川威夫さんは2008年から映画「死ぬには良い日だ」の共同プロデューサーとなりました。撮影は、カリフォルニア、ネバダ、アリゾナ、ニューメキシコ、ルイジアナ、ミネソタ、サウス&ノースダコタ、ワシントンDC、そして日本の砂川(東京都立川市)、広島にまでわたり、じつに丸一年がかかりました。さらに編集に一年以上を要し、ようやく2010年に完成したということです。

本書には、クリストファー・コロンブスが北米大陸に到着して以来、終わることなく続いているネイティブ・アメリカンの生存のための闘いが克明に描かれています。

しかし、わたしは、本書に描かれているネイティブ・アメリカンの精神世界に強く惹きつけられました。デニスは、コヨーテの精霊であると自覚しているそうです。

いわば、神話的奇術師としての「トリックスター」と呼べる存在でしょう。トリックスターはいたずら好きですが、周囲の人々にとっては良い結果をもたらすヒーローでもあります。本書には、ネイティブ・アメリカンの伝統的な儀式やダンスの場面がたくさん登場します。

Chapter 1「けっして忘れられない夜」では、73年の不思議なエピソードが紹介されています。この年、バンクスらはウンデッド・二ーを占拠したものの、アメリカ合衆国軍隊、連邦警察、FBIに取り囲まれました。

激しい銃撃戦を交わしたあげくに陥落したウンデッド・二ーから脱出した夜、聖なるパイプにタバコを詰めて祈ったところ、次のような現象が起こりました。

「そのとき、幽霊のようなうめき声が峡谷のはるか彼方から聞こえてきた。その昔、1890年、第七騎兵隊に虐殺されて死んでいった女や子どもたちの幽霊の声だ。この薄気味悪い声を聞いたのは我々だけではない。それは掩蔽壕に配置されていた連邦警察の耳にも届き、壕内中を震撼させた。後日談だが、馬に乗ったインディアンが連邦警察のキャンプを通り抜け、突然雲と化して消えたのを目撃した、という報告もある」

このように、本書にはスピリチュアルな世界が生き生きと描かれているのです。わたしは、昔、夢中になって読んだカルロス・カスタネダの『ドンファン』シリーズを思い出しました。日本の出版界に精神世界ブームを巻き起こした本です。カスタネダの著作は基本的にフィクションでしたが、本書は完全なノンフィクションです。

ネイティブ・アメリカンの葬儀の場面も興味深かったです。バンクスが少し大きくなったとき、葬儀に連れて行かれ、そこで初めて死体というものを見ました。それは知人の死体だったそうですが、幼いバンクスは死の意味がわからずに酷い悪夢に悩まされたとか。しかし、のちに死が魂の世界に旅立つことだと教えられたそうです。本書には、葬儀の様子が次のように書かれています。

「葬式では墓の上に、ちょうどお墓が隠れる高さ45センチほどの長方形の小屋をのせた。その小屋には片側に小さな祭壇がついていて、そこに魂の世界に旅立った人のための供物(スピリットフード)を捧げる。死体は頭を東、足を西に向けて横たえられ、墓にのせた小屋もすべて同じ向きに並んでいた。お墓では西側にまわって供物をお供えした。

お通夜では長老たちが長い間オブジエ語で話した。それから部族に古代から伝わる、宗教結社メデウィン(オブジエ族の呪術的宗教)所有の太鼓が運ばれた」

太鼓はネイティブ・アメリカンの儀式において、非常に重要な役割を果たします。本書には、通夜の場に運び込まれた太鼓について次のように書かれています。

「側面にはビーズ細工がびっしりと施されている。太鼓は、それぞれに鷲の羽根を縛りつけた四本のスタッフの間に固定されていた。とても美しい太鼓で、今でもその姿形をくっきりと思い出すことができる。唄い手もやってきて、素晴らしい歌が披露された。幼い私は太鼓や唄い手の近くに陣取り、力強い太鼓と魔法のような歌に、子ども心をわくわくさせた」

その後、太鼓の魅力に取りつかれたバンクスは、通夜に通うようになったそうです。本書には、その様子が次のように書かれています。

「死者が誰であろうと関係なく、ただ歌が聞きたかった。インディアンの言葉で祈りの歌が始まると、私は自分が何者であるか自覚することができた。まさしく私の世界だった。私は今ではかなりの唄い手だが、そのときは長い間居留地を離れていて、歌を歌っていなかった。幼いころはジョッシュ爺さんと一緒に太鼓のまわりに座り、ドラムのビートで心臓が震えるのを感じながら、古代の祈りに耳を傾けたものだ。歌の中には鳥たちから学んだ歌や、夢やヴィジョンをもとにした歌もある」

さらに、太鼓について、次のように書かれています。

「太鼓はインディアン音楽の要だ。モホーク族の国では、男たちは自分の太鼓に話しかけ、儀式の間、力を与えてくれるように祈る。人々は太鼓のリズムに乗って、足で大地を踏み鳴らす」

「太鼓は人々が集うための楽器だ。私はいつも、太鼓は生きていると感じる。太鼓のまわりに人々が集う。太鼓から人々へ輪の力が広がり、さらにたくさんの人々を輪の中に招く。そして人々は一つになる」

「太鼓は精神的にも政治的にも力の象徴である。見知らぬ土地にいるときも、部族の歌と太鼓の音が私を慰めてくれた。私の精神性の源は太鼓にある」

ウンデッド二―の戦場での出産と結婚式についての描写も興味深く読みました。

激しい攻撃にあってその場を動けないような状態で、18歳の少女が元気な男の子を産みました。バンクスは、新しい命を自分たちのもとに届けてくれたことを偉大なる精霊(グレイトスピリット)に深く感謝しつつ、次のように述べます。

「私にとって赤ん坊の誕生は、1890年雪の中で失ってしまった美と徳の再生を象徴した。その前日、峡谷には昔虐殺された幽霊たちのむせび声が響いていた。その声を聞いたのは我々だけではない。連邦警察の側にも幽霊の声は届き、恐怖のあまり神経衰弱になる者が続出したという。だれもが感じたことだが、このとき祖先の魂も赤ん坊の到来に感動したのだ」

また、出産の翌日にもおめでたい出来事が待っていました。オブジエ族の男性とミックマック族の女性との結婚式です。有名なワオーレス・ブラック・エルクが儀式を執り行い、感動的な結婚式となりました。二人の肩に毛布がかけられ、晴れやかな新郎新婦が一枚の毛布で覆われました。そして、二人の四本の手でパイプを掲げ、永遠の愛を誓ったのです。

結婚式の会場となった大きなホールは300人以上の人であふれ、この結婚式は長い間の戦闘でストレスが続いたあとの最高に幸せなひとときになったそうです。わたしは、いつも「結婚は最高の平和である」と言うのですが、まさにその通りだったわけです。戦場での出産と結婚式を無事に見届けたバンクスは、次のように述べています。

「私はとても良い気分だった。赤ん坊が生まれ、結婚式が行なわれ、我々の人生が続いている証拠だ。インディアンが存在するかぎり、我々の歴史は終わることはない」

わたしは、これを読んで、「我々の歴史は終わることはない」という言葉は「我々は死ぬことはない」という言葉と同じだと思いました。

先祖は子孫とともに生きている

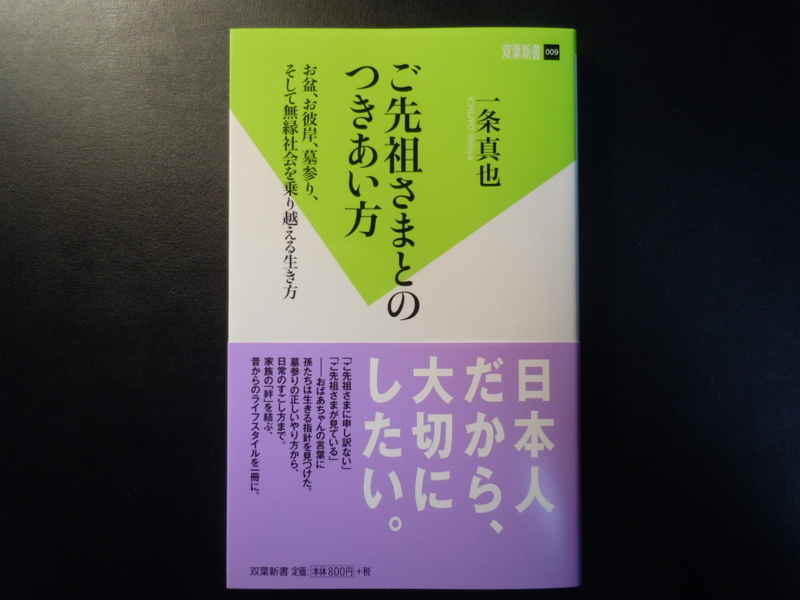

拙著『ご先祖さまとのつきあい方』(双葉新書)で、「魂のエコロジー」について述べました。先祖は子孫とともに生きています。さらには、先祖は子孫となり、子孫は先祖となる。大いなる生命の輪は、ぐるぐると永遠に廻ってゆくのです。

そして、自分の子どもや子孫が生きるということは、自分が生き続けるのと同じなのだとも述べました。わたしたちが、いま生きているということは、両親や先祖の生命も一緒に生きているのです。そうなれば、もう個体としての死など怖くなくなります。これは、まさにネイティブ・アメリカンの死生観そのものです。

本書『死ぬには良い日だ』とタイトルが似ている本に、『今日は死ぬのにもってこいの日』ナンシー・ウッド著、金関寿夫訳(めるくまーる)があります。そこには、次のようなネイティブ・アメリカンの詩が紹介されています。

今日は死ぬのにもってこいの日だ。

生きているものすべてが、わたしと呼吸を合わせている。

すべての声が、わたしの中で合唱している。

すべての美が、わたしの目の前で休もうとしてやって来た。

あらゆる悪い考えは、わたしから立ち去っていった。

今日は死ぬのにもってこいの日だ。

わたしの土地は、わたしを静かに取り巻いている。

わたしの畑は、もう耕されることはない。

わたしの家は、笑い声に満ちている。

子どもたちは、うちに帰ってきた。

そう、今日は死ぬのにもってこいの日だ。

(『今日は死ぬのにもってこいの日』より)

本書『死ぬには良い日だ』の最後に、バンクスは次のように書いています。このスピリチュアルな書にふさわしい締めくくりでしょう。

「現在母なる地球は瀕死の状態にあり、彼女には助けが必要だ。我々人類はそれに応えることができるのか? 私にはわからない。

はっきりしていることは、もし我々がそれに応じることができなければ地球の状態はさらに悪化し、人類はもっと極地に追い詰められるということだ。

我々の未来が危うくなるのは確実なのだ。

今日、私は森や湖、動物たちを見ながら暮らしている。

リーチム湖を見渡せる私の家の上空を、毎日のように鷲が飛ぶ。

そして私は、鷲や熊、ヤマアラシに感謝の祈りを捧げる」