- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0285 書評・ブックガイド 『必読書150』 柄谷行人・浅田彰・岡崎乾二郎・奥泉光・島田雅彦・絓秀実・渡部直己著(太田出版)

2011.03.04

『必読書150』柄谷行人・浅田彰・岡崎乾二郎・奥泉光・島田雅彦・絓秀実・渡部直己著(太田出版)を読みました。

帯に書かれている「これを読まなければサルである。」というコピーが非常に刺激的ですね。その上には、「伝説の名ブックガイドが復活!」とも書かれています。そう、2002年に刊行され、長く読書家の間で評判となっていたブックガイドの復刊なのです。

これを読まなければサルである。

本書が作られた経緯について、「序文」で柄谷行人氏が次のように書いています。

「奥泉光は小説家であるが、実は私などよりはるかに学者的であり教師的である。彼は近畿大学文芸学部の教員になって以来、学生にどう教えるかということに関して思案しはじめた。毎年新たな学生を迎えて、同じ基礎的な事柄をいわねばならないということは、教師にとって共通の悩みである。そして、この基礎的な事柄とは、結局、本を読むということに尽きるのである。最小限の本を読んでいないかぎり、どうしようもない。手っ取り早い『知の技法』などありはしないのだ」

奥泉氏は周囲の仲間たちに相談して、共同で学生に与えるブックリストをつくることを思いつき、そのプランを知った柄谷氏が、「それなら、近畿大学だけでなく、どこでも使えるようなものを本として公刊してはどうか」と提言、そして本書が完成したという次第です。

このようなブックリストに登場する本は当然ながら古典が中心となります。古典を紹介するということは「教養主義」に関わってきますが、柄谷氏は次のように述べます。

「1968年以後、それまでの知的な位階が覆され、これまで権威であった知識人が批判されたということがしばしば強調されている。そして、それとともに『教養主義』の時代が終わった、と。しかし、教養主義への批判は、この時期に初めて出てきたのではない。『教養主義』が栄えたのは大正時代であるが、すでにその時期から教養主義批判が存在したのである。というより、教養とはいわば教養主義の批判にほかならなかった。知識は、現実の生活から遊離した抽象的な観念であるかぎり、教養ではない。真の教養は実践において形成される。要するに、無邪気に教養主義が唱えられた時代は一度もなかった、といってよい」

それならば、なぜ、いま、教養のための古典を紹介するのでしょうか。

それについて、柄谷氏は次のように述べます。

「われわれは今、教養主義を復活させようとしているのではない。現実に立ち向かうために『教養』がいるのだ。カントもマルクスもフロイトも読んでいないで、何ができるというのか。わかりきった話である。われわれはサルにもわかる本を出すことはしない。単に、このリストにある程度の本を読んでいないような者はサルである、というだけである」

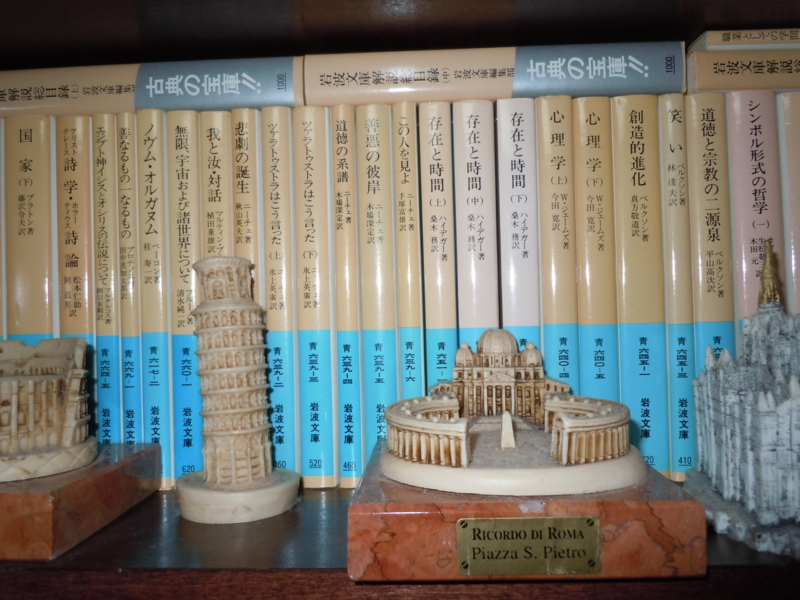

わが書斎の岩波文庫の棚

そのようにサルにならないためには、どのような本を読めばいいのでしょうか。

柄谷氏は、次のようにずばり答えます。

「僕は80年代の半ばに、どういう本を読めばいいかと聞かれて、岩波文庫を読めといったことがある。その発言は、どこかで活字になっていると思う。ただし、岩波文庫だからいいといったのではない。なぜか、推薦したい本がほとんど岩波文庫にあったということです。たとえば、浅田さんにしても、マルクス、フロイト、ソシュールのような、このリストに入っているものを中心にやってきているはずです。そもそも、現代思想といっても、デリダ、ドゥルーズ、フーコーらは、カント、マルクス、フロイトなどの読み直しをやっているのです。そのこともわからないで現代思想などと騒いでいた連中は、したがって、今や痕跡も残っていない。僕が勧めたのは岩波文庫ですが、もちろん、それは岩波知識人のようなものとは関係ありません。昔も今も、ああいう連中は、知的かつ倫理的にカスだと思っている」

わが書斎の『世界の名著』の棚

この柄谷氏の発言に対して、絓秀実氏は次のように述べます。

「68年当時、マルクスだけでなく、学生の教養のベースになっていたのは、実はすでに岩波文庫ではなく、象徴的にいうと66年に刊行がはじまった中央公論社(現・中央公論新社)の『世界の名著』だと思うんですよ。当時の全集ブームもあって、第1回配本は30万部も売れたといいます。全巻すべて新訳で、最初は『ニーチェ』の巻の「ツァラトゥストラ」から入って、次が「フロイト」の巻の「精神分析学入門」だったと思いますけど、あれが毎月刊行されて、高校生が値段が安いこともあって読んでいたし。それがある種68年を準備したと思うんです」

岩波文庫も、『世界の名著』も、青春時代に愛読しました。今でも、多くの岩波文庫や『世界の名著』の全巻がわが書斎に収められています。たしかに、こういった古典を万遍なく読めるシリーズというのは、「知のアーカイヴ」としても貴重ですね。

『世界の名著』といえば、なつかしい思い出があります。

わたしは早稲田大学に入学すると、好きだった幻想文学のサークルに入りました。

このサークルは荒俣宏氏を顧問に迎えた本格的なもので、同人誌も発行し、その後は商業誌も発行するほどでした。そのメンバーも多士済々で、のちにプロの作家になった人もいます。その中に、尋常でない読書家の先輩がいました。

彼は、たしか当時で四年生でしたが、中央公論社の『世界の名著』(全88巻)と『日本の名著』(全50巻)をすべて読破したというツワモノでした。幻想文学やオカルティズムなどにも詳しいものですから、私が色々と質問すると、いつも即答してくれました。

「こんなにも博識の人が東京にはいるのか!」と非常に感激し、わたしは彼に尊敬のまなざしを送っていました。ところが、ある朝、その先輩とキャンパスで出会ったので「おはようございます!」と挨拶したところ、なんと無視するのです。

それは、わたしだけではありませんでした。どんな知り合いに会っても、彼は「おはよう」と挨拶しないのです。というより、できないのです。会釈もしないで、目を逸らすのです。

わたしは、その姿を見て、「いくら大量の本を読んで知識があっても、挨拶ひとつできないなんて!」とショックを受けました。

そして、そのとき、単なるインテリジェンスよりも人間関係のインテリジェンスが大事なのだということを学んだような気がします。ちなみに、その先輩は、現在では高名な思想家として知られ、著書もたくさん刊行しています。

それはともかく、岩波文庫や『世界の名著』の存在によって、わたしたちが古今東西の古典をいつでも読めることは、まことに有難いことです。

そして、この現象は、まさに「有難い」つまり「有ることが難しい」ことでもあります。

そこには、日本が翻訳大国であるという事実が関わっているのです。

岩波文庫はドイツのレクラム文庫に倣ったものですが、『世界の名著』とか『世界大思想全集』とか『世界文学全集』などといった”全集”という出版スタイルは日本独自の文化です。日本以外では、世界中の古典が読める”全集”は基本的に存在しないのです。

日本ほど、各国の名著を幅広く翻訳している国はありません。

ということは逆に言えば、日本語がわかれば世界中の名著が読めるということです。

実際、韓国の学者などは、日本語に翻訳された外国の文献をベースに研究を行ってきました。その事実を韓国の友人から聞いたという柄谷氏は、次のように語ります。

「とにかく、僕の知るかぎり、日本ほど何でも翻訳されている国はほかにない。僕が大学院生のころ、若いイギリス人で東大の経済学部に客員教授で来た人がどうも文学好きで、わざわざ英文科に文学を教えに来た。彼は僕のことをすごく尊敬することになった。理由のひとつは僕が学部でマルクス経済学をやってきたこと。もうひとつは、僕がドストエフスキーの全集を読んでいたこと。彼は、僕が英語はできないということは当然すぐにわかったが、それは僕がロシア語をやりすぎたからだ、と思い込んでいたんですよ。というのは、イギリスでドストエフスキーを全部読んでいるということはありえないからです。ロシア語ができないかぎりは」

201003062104000

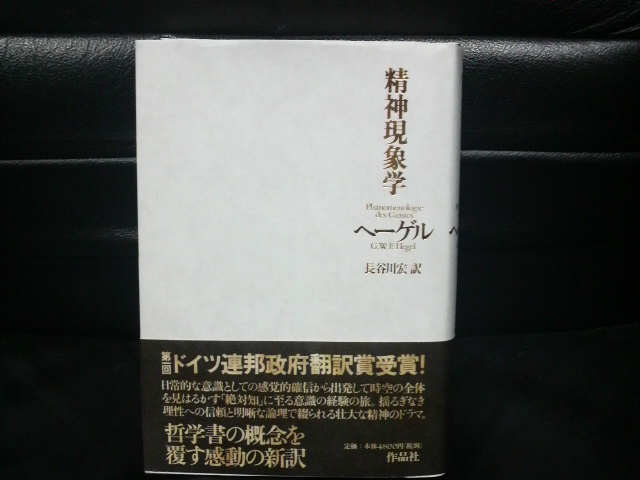

問題の書『精神現象学』

翻訳といえば、最近では「新訳ブーム」といわれるほど、非常に読みやすい翻訳が主流になっています。亀山郁夫訳『カラマーゾフの兄弟』(光文社古典新訳文庫)などは、異例のベストセラーになりました。そして、一連の新訳ブームに火をつけたのは、なんといっても長谷川宏訳『精神現象学』(作品社)です。大変な話題になりました。

ヘーゲルの大著がスラスラ読める長谷川訳は大きな驚きでした。しかし、本書の著者たちの間では、この画期的な翻訳に一言あるようで、次のような会話が繰り広げられています。

絓「浅田さんもいっていたけど、『精神現象学』の長谷川宏の翻訳は非常にわかりやすいものなわけでしょ。僕は読んでいてもこれでいいのかなと思いながら・・・・・」

柄谷「わかりやすいということは意味を限定するということです。意味を限定するということは、可能な別の意味、あるいは読み方を否定するということです。誤訳とかそういうことではなく、わかりやすいことで、必然的に原文を裏切っている」

絓「そうですね。ヘーゲルが込めた多様なコノテーションを削るからそうなるわけだ。金子武蔵訳だと注が本分の倍の量あるわけじゃないですか。単に、イポリットの解説を載っけているだけですが。でも、それを読みながら読めばいろいろ考えるじゃないですか」

わたしは、この会話を読んで、翻訳というものの深さについて考えさせられました。

しかし、やはり翻訳はわかりやすいほうが絶対に良いと思いますし、長谷川宏訳『精神現象学』は稀代の名訳であると思います。

わたしは、あの本を読んで、ヘーゲルにハマってしまったほどです。

それはともかく、世界でも稀な日本の翻訳文化のおかげで、わたしたちは世界中の古典を手に取って読むことができるわけです。

そして、本書のようなブックガイドも作成可能になるわけですね。

本書では、「人文社会科学」「海外文学」「日本文学」の3つのジャンルに分けて、それぞれ50冊づつの必読書を紹介しています。計150冊になります。ようやく完成した本書について、最初に本書を構想した奥泉氏は次のように述べています。

「このブックリストに載っているひとつひとつの作品は、『場』だと考えたらいいと思います。具体的な空間としては大学という『場』がある。理想をいえば、大学というのは言葉の場所であって、そこで議論が交わされ、言葉がやりとりされ、人と人の関係が取り結ばれていく。それと同じ意味で、このブックリストは言葉の『場』を呈示したものだという考え方をすべきだと思います。それは、僕たち自身がこのブックリストに載っているような書物の言葉をめぐって、人と関係を持ちたいということでもあります」

さて、本書には150冊の本が紹介されているわけでしが、よくありがちな「要約本」とか「あらすじ本」とは一線を画しています。それぞれの本には短い解説がついているのですが、そこには必ず評者による私的な感想や鋭い意見が添えられているのです。

たとえば、「人文社会科学」の50冊の中で、アウグスティヌスの『告白』なら、「西洋古代末、基督教思想が、占星術やマニ教や新プラトン主義といった、のちのオカルトの源流といかに係わる形で育ってきたのか知られる点も面白い」(奥泉光)とあります。

また、レオナルド・ダ・ヴィンチの『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記』なら、「手記にはパトロンの見つけ方から、ハッタリのかまし方、人品の見極め方など処世訓も数多く残されている。また、事物の観察には詩人のセンスも垣間見ることができるし、寓話に仕立てて見せる芸も細かい。左右一対の脳味噌でよくぞここまでヴァラエティに富んだことを考え抜いたものである」(島田雅彦)。

パスカル『パンセ』なら、「フランス・ルネサンスの一大成果たる前世紀のモンテーニュ『エッセー』が、いわば、信仰の桎梏から解き放たれた人間の、その多様で豊穣な可能性をめぐる闊達な随想集であるとすれば、同じ形式を17世紀に引き継ぐ本書は、偉大な先達に劣らぬ洞察力を逆に、『神なき人間の悲惨』へと収斂させた名著」(渡部直己)。

スピノザ『エチカ』なら、「自然=世界を認識すること、それがエチカ(倫理)であり、『神を愛する』ということである。この点で、マルクスやフロイトがスピノザの徒であることはいうまでもない」(柄谷行人)。

続く「海外文学」50冊や「日本文学」50冊では、芥川賞作家でもある奥泉光氏の独断場の観があります。たとえば、チェスタトンの『ブラウン神父の童心』では、「英国は飯はまずいが、小説は面白い。ことにミステリとか、SFといったあたりは相当にシブめだ。チェスタトンはポーを継承して、ミステリが現代文学の有力な手法たりうることを示した。ミステリは人気があるばかりではなく、大きな方法的な可能性を持っているのであって、三島由紀夫がなんといおうと、無視できるものではない」

ヘルダーリンの『ヘルダーリン詩集』では、「『全体』や『根源』や『原郷』へと一気呵成に到達しようというのがロマン主義の特色で、『後進国』ならではの無茶が引き起こす軋みや熱気こそが魅力である。一度好きになると病みつきになりやすいので注意が必要だ」

夏目漱石の『吾輩は猫である』では、「日本の近代小説家で、古典としての地位を獲得して揺るぎなさそうなのは、まず漱石だけだろう。だから好き嫌いをいっている場合ではない。だって古典だもの。納税の義務は怠っても『猫』だけは読もう。もちろん他の作品も」

江戸川乱歩の『押絵と旅する男』では、「まったく乱歩は馬鹿々々しい。で、そこが素晴らしい。面白い。ミステリ批評家としての乱歩も見逃せないが、やはり作品の馬鹿々々しいまでの幻想性が、後進の作家たちをインスパイアしてきた功績は大きい」

『ドグラ・マグラ』から『死霊』へ

というように、奥泉氏のペンは冴えまくっているわけですが、わたしが一番気に入ったのが夢野久作の『ドグラ・マグラ』の解説文でした。

奥泉氏によれば、日本の近代小説史には俗に「黒い水脈」という潮流があるとか。

これは戦前の探偵小説雑誌である「新青年」あたりで活躍した作家たちに源流があるのですが、『ドグラ・マグラ』は小栗虫太郎の『黒死館殺人事件』と並んで、「黒い水脈」小説の代表作であるといいます。

「黒い水脈」の特徴について、奥泉氏は「身辺雑記へと退化した私小説的伝統とは正反対の、作品の完成度を損なってやまない言葉の過剰性とフェティシズム。無駄なまでの熱気と衒学趣味。反リアリズムの徹底とメタフィクションのごとき方法への傾斜といったところか」と述べています。納得の一文ですね。

戦後、「黒い水脈」は、中井英夫の『虚無への供物』という傑作を生み、半村良、山田風太郎という戦後二大伝奇作家にも影響を与え、一大マゾヒストSF絵巻である沼正三の『家畜人ヤプー』、さらには前代未聞の観念小説である埴谷雄高の『死霊』をこれに加えることもできるというのです。ダメ押しとして、奥泉氏は最後に「『黒い水脈』があって本当によかった」と書いています。

うーん、たしかに『ドグラ・マグラ』と『死霊』って似ているかも。

それにしても、わたしは常々、芋づる式読書としての「DNAリーディング」というものを唱えているのですが、本書の解説にはその匂いがプンプンするではないですか!

わたしは、自分でもDNAリーディングに基づいた読書ガイドを書いてみたくなりました。

いや、真のブックガイドはDNAリーディングの発想によってこそ書かれなければ!