- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2011.04.18

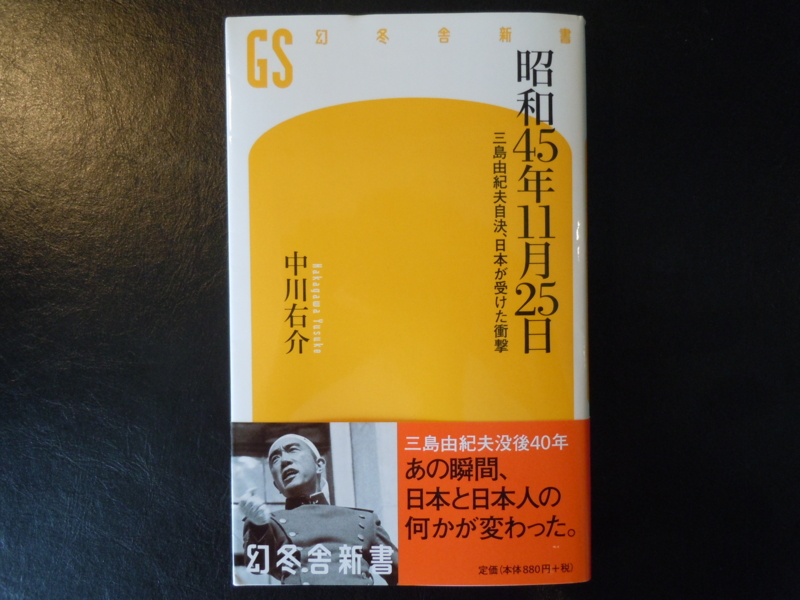

『昭和45年11月25日』中川右介著(幻冬舎新書)を読みました。

内容は、「三島由紀夫自決、日本が受けた衝撃」というサブタイトルそのままです。

三島由紀夫没後40周年に出版された一連の回顧本の中の1冊で、帯には「あの瞬間、日本と日本人の何かが変わった。」と書かれています。

三島由紀夫自決、日本が受けた衝撃

著者は、歌舞伎やクラッシク音楽などの分野を中心にした文筆家で、同じ幻冬舎新書に 『坂東玉三郎』『十一代目團十郎と六代目歌右衛門』『カラヤンとフルトヴェングラー』『カラヤン帝国興亡史』『世界の10大オーケストラ』『松田聖子と中森明菜』 などの著書があります。いずれの本も、膨大な資料を収集し、比較対照作業から見逃されている事実を再構築するという独自のスタイルで執筆されています。本書も例外ではありません。

この著者ほど、三島関連の資料を読んでいる人はちょっといないのでは?

それには家系の影響もあるようで、著者は、彰考書院の三代目にあたるそうです。

同社はすでに倒産していますが、現在では「幻の本」として知られる澁澤龍彦訳『マルキ・ド・サド選集』を刊行した出版社です。

ちなみに、その序文を書いたのが三島由紀夫でした。

わたしは、本書を読んで非常にショックを受けました。なぜなら、この本には、主題となっている三島由紀夫その人の実像がまったく登場しないからです。

本書に登場するのは、三島由紀夫以外の120人の人物です。

この120人の眼を通じての三島由紀夫が描かれているのです。

記述の基本方針は、当人が書いた文章や公にしている文献です。その中から、1970年11月25日に当人がどこで何をしていたかが明記されているものを典拠にしたそうです。

第三者による証言、あるいは第三者が取材して明らかになった事実も含んでいます。

その結果、「120人の11月25日」が集められ、それをもとに著者が同一スタイルの文章で再構築し、時系列順に並べたのが本書なのです。そのユニークな形式は三島の戯曲『サド侯爵夫人』から借りたものだと、「あとがき」で明かされています。

本書の構成そのものが、物書きとしてのわたしには大いに勉強になりました。

わたしたちは、2011年3月11日を絶対に忘れないでしょう。東日本大震災の発生からまだ日も浅いわけですが、いくら時間が経過しようが忘れないはずです。

そんな特別な日付は他にもあります。たとえば、70歳以上の人ならば1945年8月15日を忘れないでしょう。アメリカ人ならば、2001年9月11日を忘れません。

そして、1970年11月25日というのは、「現在50歳以上の多くの日本人が、この日のどこでどのようにあの事件を知ったかを語ることができるはずだ」と著者は言うのです。

考えてみれば、8月15日とは日本人だけでも数百万の命が失われた戦争が終わった日ですし、9月11日も3月11日も大量の人が亡くなった日です。それに対して、11月25日とは、1人の作家が同志とともに自殺したにすぎないわけです。

「それなのに、なぜ、かくも多くの人が、饒舌にあの日のことを語るのか」

その謎を解き明かすことこそ、まさに本書が書かれた契機でした。

本書の「はじめに」の冒頭は、次のように書かれています。

「1970年=昭和45年は、昭和のオールスターが揃っていた年だ。

昭和天皇はまだまだ元気だったし、内閣総理大臣は最年長在任記録を持つ佐藤栄作、自民党幹事長は田中角栄、防衛庁長官は中曽根康弘、警察庁長官は後藤田正晴だった。最強の布陣ではないか。

文学界も芸能界も、老壮青それぞれの世代にスターがいた。さらにその下にやがて芽を出す無名の青少年たちもいた。

そのなかで、最前線にして最高位にある人が、突然、死んだ」

当時の三島由紀夫とは、いかなる存在だったのか。著者は次のように述べます。

「21世紀初頭の日本においても、ベストセラー作家や国際的な評価を得ている作家ならば何人もいるが、三島のような存在はいない。三島由紀夫は、単なる人気作家ではなく、あの時代のスーパースターだった。こんなデータがある。当時80万部を発行していた若者向きの雑誌『平凡パンチ』が、1967年に『現在の日本でのミスター・ダンディ』は誰かを読者投票で選んだ結果、総投票数11万1192のなかで、三島は1万9590票で堂々の1位だったのだ。2位以下は、三船敏郎、伊丹十三、石原慎太郎、加山雄三、石原裕次郎、西郷輝彦、長嶋茂雄、市川染五郎(現・松本幸四郎)、北大路欣也である(『平凡パンチと三島由紀夫』椎根和著より)。つまり当時の青年にとって、三島は映画スターやスポーツ選手よりも人気があったのだ」

その最高の人気者であった三島由紀夫が割腹自決した日を語る人々の顔ぶれが、これまた凄いです。ざっと、以下のようなメンバーです。(50音順)

芥川比呂志、浅田次郎、浅利慶太、安部譲二、有吉佐和子、池田満寿夫、池部良、石原慎太郎、五木寛之、石川達三、入江相政、永六輔、円地文子、大江健三郎、大岡昇平、大下英治、大島渚、大宅壮一、小澤征爾、鹿島茂、勝新太郎、亀山郁夫、川端康成、久世光彦、倉橋由美子、倉本聡、呉智英、後藤田正晴、佐々淳行、佐藤栄作、佐野眞一、椎名誠、篠山紀信、司馬遼太郎、澁澤龍彦、清水義範、昭和天皇、杉村春子、鈴木邦男、関川夏央、瀬戸内晴美(寂聴)、竹中労、武満徹、田中角栄、田母神俊雄、丹阿弥谷津子、中条省平、辻邦男、堤清二、鶴田浩二、寺山修司、ドリフターズ、中曽根康弘、仲代達矢、中村歌右衛門、中村勘三郎、永山則夫、西尾幹二、野坂昭如、野田秀樹、橋本治、花村萬月、早坂茂三、坂東玉三郎、福田恒存、藤純子、細江英公、舛添要一、松任谷由実、松本隆、丸山(美輪)明宏、丸山健二、美空ひばり、宮崎学、村上春樹、村上龍、村田英雄、村松友視、森村誠一、安彦良和、横尾忠則、吉行淳之介、四方田犬彦、若尾文子・・・・・。

どうですか、なんだか眩暈がしてくるような超豪華メンバーでしょう。

それにしても、これだけの人々が三島由紀夫について語っていたとは驚きです。

また、これらの人々が当時どこで何をしていたかという情報も書き込まれていますので、さながら一種の「人物事典」であり、「人間曼荼羅」の様相を呈しています。

それぞれの人物の三島に対するコメントがまた興味深いのですが、紹介しているとキリがないので、詳しくは本書をお読み下さい。

このように、本書では三島事件そのものを描くのではなく、三島事件に人々がどのように反応したかを描いています。

ところで、三島という高名な小説家は、じつは戯曲のほうが高い評価を得ていました。

評論家の中には、「三島の小説はつまらないが、戯曲にはいいものがたくさんある」と言う者も多かったそうです。三島の戯曲は、上演を目的として書かれたものであり、三島自身も舞台演出に関わったり、出演したりしていました。

そこで、著者は、「11月25日」もまた、広義の演劇ではなかったかと推測します。

じつは坂東玉三郎が、三島の死の直後にインタビューされたとき、「三島さんがまた現れるような気がする」と語っていますが、これはまさに玉三郎が舞台人としての感覚であの事件に接したからだといいます。舞台では毎日、人が死にます。

どんなに印象的な死でも、幕が下りれば、死んだはずの役者は立ち上がります。

そして、次の日になれば、また元気な姿でやって来ます。

舞台人・玉三郎はそんな世界で生きていた人でした。だから、三島の死というものに、芝居の匂いを嗅いでいたのではないかというのです。著者は、「三島事件の持つ演劇性を二十歳の玉三郎は、何気なく、本質的に見抜いている」と述べています。

演劇は、観客の存在を前提とするジャンルです。

小説家でありながら演劇の魔力に取りつかれた三島が、劇場でも観客からの喝采という快感を知り、演劇にのめりこんだとして、著者は次のように述べます。

「三島には、自分の一世一代(『この世で最後』という意味)の大芝居を成立させる観客がいるとの確信があったはずだ。そして、確かに、観客は存在したのだ。

『11月25日』という芝居は、ほぼ全国民を観客にさせた。

まさに、一世一代の大芝居だった。

そして、三島由紀夫は実にいい観客に恵まれた。

この本には百数十人のこの日の言動が記されているが、素晴らしい観客たちだ。興奮、驚愕、絶望、失望、感嘆、悲嘆、絶叫、唖然、愕然、反発、嫌悪、嘲笑――さまざまな反応をしている。この本にない、数千万人もの人も、何らかの反応をしたはずだ。

こんなにも多くの人の心を動かす芝居は、空前にして絶後だった」

三島事件を中継したテレビ番組の視聴率はすさまじいほど高い数字を残しました。

テレビだけでなく、事件を報道した新聞や雑誌も飛ぶように売れました。

三島自身の著書も瞬時に売り切れて、日本中の書店から姿を消したといいます。

まさしく、日本の歴史に残る大芝居は大成功したのかもしれません。

三島由紀夫は「一つの時代は、時代を代表する俳優を持つべきである」という言葉を残しています。彼自身の心の中は、絶賛してやまなかった中村歌右衛門の存在があったようですが、著者は本書の最後に次のように述べています。

「歌舞伎において、歌右衛門の時代があったことは紛れもない事実である。

だが、世間一般では、1970年を代表する俳優は三島由紀夫だった」

三島がいま生きていたら、現在の未曾有の国難について何とコメントしたでしょうか。

わたしは、それが非常に気になります。

*本書の引用文では、漢数字を算用数字に改めさせていただきました。