- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0477 国家・政治 『電力と国家』 佐高信著(集英社新書)

2011.10.27

『電力と国家』佐高信著(集英社新書)を読んでみました。

「原発」という「怪物」

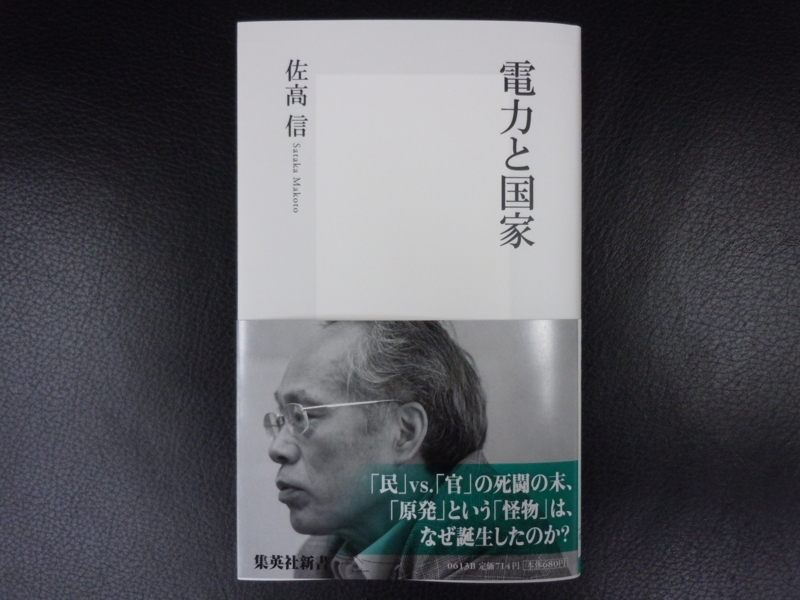

帯には、ちょっと寂しそうな(?)著者の横顔の写真とともに、「『民』vs.『官』の死闘の末、『原発』という『怪物』は、なぜ誕生したのか?」と書かれています。著者は辛口の評論家として知られ、最近の著書では、『原発文化人50人斬り』(毎日出版社)が大きな話題になりました。

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに 電力を『私益』から解き放つために」

第一章 国家管理という悪夢―国策に取り込まれた電力事業

第二章 誰が電力を制するのか―「鬼の棲み家」で始まった民の逆襲

第三章 九電力体制、その驕りと失敗―失われた「企業の社会的責任」

「おわりに 試される新たな対立軸」

「はじめに」の冒頭には、次のように書かれています。

「『領海の外に公海がある』と歴史学者の網野善彦は喝破した。つまり、国家の支配する領土や領海の外に公(パブリック)が存在するのであり、国家イコール公ではないということである。国家をそのままパブリックなものと見る誤った風潮が強いこの国では、国家はすなわち公ならずという指摘は、どんなに強調しても強調しすぎることはないだろう。よく官僚をめざす人間が、民間の私企業は利益第一だから、と自明のように言う。しかし、公益を考えて官僚となり、そのまま、その志を持ちつづける官僚が何人いるか」

かつて、著者は次のように書いたことがあるそうです。

「現代の官僚には自殺する官僚と腐敗する官僚しかいない」

第一章の表題は「国家管理という悪夢」となっています。著者は、次のように述べています。

「かつて戦争を遂行するために軍部といわゆる革新官僚が手を結んで、電力の国家管理(電力国管)を強行したことがあった。電力が民間企業では戦争のための統制がやりにくかったからである。これはナチスドイツの『動力経済法』をマネしたものだったが、ほぼ同時に成立した国家総動員法によって、当時の大日本帝国は電力の消費規制を実施する。言うまでもなく、当時は『お国のため』の戦争が最優先だった。民間の消費は削減され、企業活動に要する電力は統制された」

ここで、「ナチスドイツ」の名前が登場します。著者は、革新官僚たちが作った「電力国家管理法案」(正しくは「動力経済法」)を1935年にナチスの作ったエネルギー事業法のコピーだというのです。「これこそ戦争を遂行するためのナチスのエネルギー・コントロール法に他ならない」とまで述べています。

2・26事件以来、日本経済は不況から悪性インフレに転じていました。当時、政治家、官僚、学者たちも含め、その脱却策を模索していました。その中で注目を浴びたのが、ナチスのファッショ的統制経済と、ソ連の国家計画委員会の計画経済でした。これを踏まえて、著者は次のように述べます。

「昭和恐慌から始まった深刻な不況、失業者の増大、そして相次ぐ政財界の汚職事件に見る腐敗、堕落ぶりに、官僚たちは自由主義経済の限界を感じていた。このままでは日本の未来はない、強いリーダーの下、国を立て直さなければという使命感で世界を見れば、ヒトラーとスターリンが綺羅星のごとく輝いていた。

資本主義は、不平等と堕落した拝金主義者を生むばかり、国家を統制するためには自由を規制する管理、統制が必要だという考えが、官僚たちを支配しつつあった。ヒトラーとスターリンという右と左の独裁者は、その巧みなプロパガンダと統制戦略で、自国民の洗脳だけでなく、他国の革新派にも多大な影響を与えていたのである」

著者は、「国家益」に対する「民間益」というものがあるとするならば、電力国管は明らかに、国益ならぬ「軍益」であったと断言します。つまり、軍益のために、民益を大幅にカットしていったわけです。しかし、これに徹底的に反対した人物がいました。「電力の鬼」と呼ばれた松永安左エ門です。本書の主人公ともいえる松永安左エ門について、著者は次のように述べます。

「福沢諭吉門下の松永は、官僚支配を極端に嫌い、『官吏は人間のクズである』と言い放った。在野に生きた松永は、官に対する民の伸長こそがこの国の発展に不可欠だと信じていた。松永が福沢から受け継いだのは独立自尊の精神であり、『天は人の上に人を造らず』の平等の教えである。そこから松永の強烈な反官僚意識も出てくる」

著者は、松永安左エ門のことを「損を覚悟で意地を通す人物だった」と評価しています。松永安左エ門は常に、次のようにうそぶいていたそうです。

「生きているうちこそ鬼と云われても 仏となりてのちに返さん」

実業家でありながら、松永安左エ門が戦後に日本社会党委員長となった鈴木茂三郎が戦時中に潜行していた時に援助したり、中国共産党の郭沫若が日本亡命中に生活できるようにとりはからったり、インド独立運動の志士、チャンドラ・ボーズに救いの手を差しのべたりもしたことも高く評価しています。そして、著者は次のように述べるのです。

「時代が違うとはいえ、いま、そんなことのできそうな経営者、財界人はいない。電力の自由化はもちろん進めなければならないが、松永安左エ門やその弟子の木川田一隆のような骨のある経営者がいない状態で、それを進めたらどうなるかも考えなければならないだろう」

同じ福沢門下でも、松永と対照的な出処進退を示した実業家もいました。阪急・東宝グループの創始者として知られる小林一三です。ブログ「宝塚大劇場」にも書いたように、小林一三はわたしの最も尊敬する経営者の1人です。その小林一三について、著者は次のように述べています。

「『2・26事件』が起こって軍部の勢いが強くなった昭和11年。戦争遂行のための『電力国家管理』構想が持ち上がり、当時、東京電燈社長だった小林は、それに反対して引退を決意した。しかし、闘わずして退いてはと決意を胸に秘めて政府と闘ったのだが、結局敗北に終わった。その後、松永安左エ門は政府のやり方を怒って引退する。ところが小林は引退しなかった。それどころか、電力業界の息の根を止めた政府の商工大臣となったのである。松永のような『鬼』にしか抵抗を貫くことはできなかったのか」

本書には、国家を背負った官僚支配に立ち向かう経営者がもう1人登場します。松永安左エ門に徹底的に鍛えられ、後に東京電力社長になった木川田一隆です。木川田一隆は、東京電燈に入って小林一三社長の下で秘書課長となり、戦時中は憲兵隊に呼ばれたりもしていました。

本書で、著者は松永安左エ門と木川田一隆をきわめて高く評価していますが、木川田一隆の後継者であった平岩外四をはじめ、他の電力会社の経営者たちには総じて厳しい評価を下しています。「はじめに」の最後で著者は次のように述べます。

「私は官僚に企業は運営できないと思う。戦中の国家管理という悪夢が厭というほどそれを教えている。戦後の再編論議の中で、社会党の今澄勇が指摘したように、『電気は空気、水に次ぐ生活の必需品』であり、それを片時も忘れることのない民間の企業家によって経営されなければならない。官僚の役目はそのチェックだろう」

松永安左エ門の反骨ぶりを、著者は次のように書いています。

「松永が90歳を過ぎたある年に、電力関係の祝賀会が開かれた時、通産(現経産)大臣の代理が出ている席を見ながら、松永翁はこう言い放った。

『僕は、今日は電力一筋に生きてきた者としてあいさつするのだが、通産大臣は電力に対して何の功労があるのか。その大臣の席が僕の上席にある。こんなことでは、電力界は日本のエネルギーパワーを背負って、大衆のために灯りをつけることはできぬ。電力界は役人の奴隷になっているのか』

役人に媚を売るなど、企業家精神を売り渡すようなものだという松永安左エ門の闘魂は、90歳を過ぎても、いささかも揺らいでいなかった。国家対電力の闘争、その緊張感は、松永の中で消えることなく続いていたのである」

また、戦後になって電力再編成案を実施する機関として、総理府外局の公益事業委員会が組織されました。この委員会は、電気やガスといった公益事業の運営を調整し、改善を図るための機関とされました。

そして、この委員会は公益事業の許認可を含む広い許認可権を持っていました。特に料金の認可権が大きく、集中排除法に基づく一切の権限を委任されていましたので、ここで選任される5名の委員は大臣待遇の権限を持つことになりました。自選他薦の委員候補がひしめいたことは言うまでもありません。

時の総理大臣であった吉田茂は、公益事業委員会の委員長代理として松永安左エ門をメンバーに入れることを決断しました。委員長には元の国務大臣・松本蒸治が就任しました。松永安左エ門と共に電力国管に果敢に反対した1人でした。松永安左エ門に反感を抱く人々は、「委員長ならともかく、松永が指揮権のない平委員では承知するまい。きっと辞退するはず」という目算を持っていたようです。ところが、彼らの思惑は見事に外れました。本書には、次のように書かれています。

「松永はこの役目を2つ返事で引き受け、松永の退陣を願う人々を失望させた。

『電気は私の唯一の仕事で、こんどは最後のご奉公ですから、わがままをいわずに一生懸命はたらくつもりです』

昭和25年12月24日、就任式で松永はこう神妙に挨拶した。福沢諭吉と道を同じくして、国がくれるという勲章から逃げまわりつづけた松永である。もともとそんな肩書きを気にするメンツなど持ち合わせていないのである。松永は、そうしたくだらぬメンツより、再編成を自分の手でやり遂げることに執念を燃やしていた」

そして、昭和26年5月1日、ついに電力の国家管理に終止符が打たれます。全国一斉に9つの新会社がスタートし、北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、四国電力、中国電力、九州電力が誕生したのです。このときの松永安左エ門について、著者は次のように書いています。

「国家の手にあった電力が、再び民間企業に戻った日であった。松永安左エ門は、胸の内で福沢翁になんと報告しただろうか。木川田は、東電スタートの日、新木会長のスピーチを後ろのほうでひっそり聞きながら、『身にしみ入るような思いであった』と述懐している。しかし、考えてみれば、電気事業再編成審議会の会長に就任してから1年6ヵ月という短い間に、松永は電力の再編成を成し遂げてしまったのである。しかも、日本中を敵に回す四面楚歌の中でだ。

松永安左エ門でなければ、とても実現不可能なことであったろう」

そして、再編成の後にも、松永安左エ門は大仕事が残っていました。電力料金の値上げです。77歳の松永安左エ門は、政府、国会、消費者、産業界と真っ向から闘う覚悟を固めました。そして、電力各社の首脳を集めて、「適正原価にもとづく採算可能な電気料金」の算出を命じます。その際、減価償却を定額法ではなく定率法で実施するように言い渡しています。各社が公益事業委員会に出した値上げ申請率は、なんと平均76%でした。著者は、次のように書いています。

「この値上げ率の発表に、世間は騒然となった。主婦連合会は値上げ反対の署名運動を行い、電産もこれに加わった。2000人の大衆が、東京の築地本願寺の広場に集まり、料金値上げ絶対反対の大決起集会を開いたのである。そして、松永の辞任勧告の緊急動議を満場一致で承認し、『電力の鬼松永を退治せよ』というプラカードを持って、公益委の事務所に押しかけてきたのである」

小島直記の『松永安左エ門の生涯』によれば、公益事業委員会には、反対の投書が殺到し、中には「殺してやる」という脅迫状も混じっていました。国会も、松永安左エ門を呼び出しました。それでも、彼は孤軍奮闘、各方面の説得に自ら当たりました。主婦連の詰問には、次のような弁論で理解を求めたといいます。

「電力再編成で9匹の乳牛が生まれた。適正な料金を払うというのは餌を与えることだ。飼料を十分に与えず、3度のものを2度にするというのでは、国民を養ってくれるお乳が出ない。子どもがかわいいのであれば、飼料代をけちるのは間違いである」

松永安左エ門は、主婦にわかりやすい例えを考えたわけです。でも、聞く耳を持たない人間には言い訳にしか聞こえませんでした。電力の鬼には「志」がありました。著者は、次のように述べます。

「マスコミも世論も、議会人、産業人も、松永が私利私欲のために電気料金値上げをたくらんでいると攻め立てたが、このときの松永が自分のソロバン、利害のために働いていただろうか。利害で動くなら、こんな下手なやり方はしない。

ここまで世論を敵に回して松永は何を成し遂げたかったのか。

それは、祈りにも似た『日本の復興は電力あってこそ』という一念ではなかったか。

松永は、かつて国家に奪われた電力で再び活気ある日本の復興を果たしたかったのである。松永の残り少ない人生に、利害など何ほどの価値もなかったろう。

松永の老体を動かしていたのは、今の官僚や電力会社の幹部役員たちがとうの昔に忘れている『志』だけだったと、私は思う」

そして、その松永安左エ門の「志」は、愛弟子の木川田一隆に引き継がれました。木川田一隆について、著者は次のように述べています。

「自分の故郷、福島県に原発を持ってきたのは、木川田その人である。

『原子力はダメだ。絶対にいかん。原爆の悲惨な洗礼を受けている日本人が、あんな悪夢のような代物を受け入れてはならない』

東京電力の副社長だった木川田一隆は、最初は原子力政策に反対だった。部下がアメリカから数多くの原発関係の資料を取り寄せて木川田に見せ、『わが社も一刻も早く原子力発電の開発に着手すべきです』と、熱心に攻め立てても、『原子力はいかん』とガンとして首を縦に振らなかった」

松永安左エ門や木川田一隆たちがつくりあげた「九電力体制」とはいったい何だったのでしょうか。著者は、次のように述べています。

「彼らが戦前の悪夢を繰り返すまいと、国権を排除して誕生させた九電力会社は、いまや松永たちが理想に掲げたものとはまるで正反対の巨大な化け物になってしまった。国と手を結べば面倒な陣取り合戦から解放される。協調し合って、互いに利便を図りあうほうが合理的であると考えた平岩の変質は易きに流れ、電力会社から、『国家との緊張関係』と『企業の社会的責任』を失わせた。電力対国家という対立構造があったからこそ、その緊張関係が『企業の社会的責任』を育てたという側面もあったのだ」

そして、福島第一原発事故についても、著者は次のように述べます。

「役所と電力会社は互いに便宜を図りあうばかりで、原子力ムラのチェック機能というのはなきに等しい。最大の不幸は、そういう人間たちが原発という『怪物』を扱っていたということである。『怪物』の安全審査をする経産省の原子力安全・保安院の委員が、許可を申請する電力会社側とつながっている、あるいは同一人物などということが平然と行われてきた。だからこそ、今回の福島の原発事故は人災なのである」

「おわりに」で、苦境の極みにある東京電力について、著者は次のように述べます。

「損害賠償額は10兆円にも達するといわれる。

それを支払う能力がなければ東電は倒産するのが普通だが、それでは困るからと、さまざまな救済案が出されている。しかし、東電が倒産して、誰が困るのか?

確かに経営者や社員は困るだろう。出資している株主や大銀行、それに社債を買っている人間も困るが、そのリスクを承知で株を買い、融資をしているのではないか。

日本航空は倒産させ、会社更生法によって再建を図っている。

どうして東京電力は倒産させられないのか。資本主義の社会のはずなのに、突如そうではなくなる日本の縮図を見たような東電の株主総会だった」

正直、わたしは電力や原子力の専門家ではありませんし、詳しくもありません。原発についても、まだまだ知らないことだらけです。ですから、本書の内容がすべて正しいかどうかはわかりません。

でも、1つだけ思うことがあります。人は知らないことを語ってはならないし、ましてや知らないことを安易に肯定も否定もしてはならないということです。著者も批判している「原発文化人」と呼ばれる人々は、本当に原発を肯定し、推進する覚悟があるなら堂々とやればいいと思います。

しかし、生半可な知識で仕事の1つとして原発推進役を引き受けたのなら、それは許されないことです。もし、そういう人がいるのならば、その人は文化人としても言論人としても、すでに死んでいるのではないでしょうか。