- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

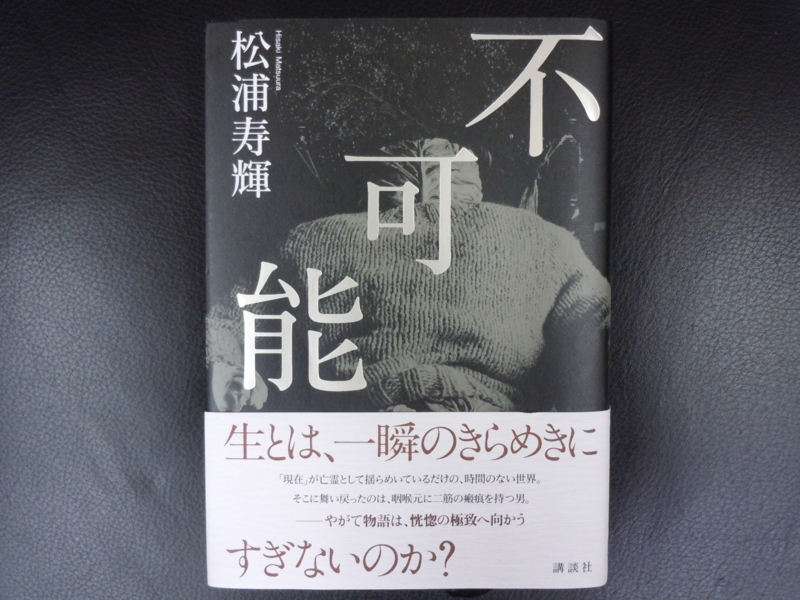

No.0466 SF・ミステリー 『不可能』 松浦寿輝著(講談社)

2011.10.12

『不可能』松浦寿輝著(講談社)を読みました。

これは広く知られており、ネタバレにはならないと思うので書きますが、「三島由紀夫が、もし生きていれば」という仮定にもとづく非常に挑戦的な小説です。

魂が倒錯の世界を挑発する短編連作集

本書の帯には、「生とは、一瞬のきらめきにすぎないのか?」と大書され、「『現在』が亡霊として揺らめいているだけの、時間のない世界。そこに舞い戻ったのは、咽喉元に二筋の瘢痕を持つ男。―やがて物語は、恍惚の極致へ向かう」と記されています。

また、帯の背には「魂が倒錯の世界を挑発する短編連作集」と書かれています。

著者は、小説家、詩人、映画評論家と多角的に活躍している人です。

1996年に『折口信夫論』で三島由紀夫賞、2000年に「花腐し」で芥川賞、2005年に『あやめ 鰈 ひかがみ』で木山捷平文学賞、『半島』で読売文学賞、2009年に詩集『吃水都市』で萩原朔太郎賞を、それぞれ受賞しています。

現在、群像新人文学賞、文学界新人賞、毎日出版文化賞、高見順賞、読売文学賞の選考委員も務めているというから、すごいですね。

さて、本書は8つの短編から成る連作集なのですが、「あの11・25で自刃したものの死ななかった三島由紀夫のその後」という設定で不思議な物語が展開されます。

「死んだはずの人物が生きていた」というファンタジーの対象は、源義経から西郷隆盛、ヒトラー、最近ではビンラディンなどが思い浮かびますが、本書では三島由紀夫です。

27年もの懲役を経て出獄した三島は世捨て人となります。

そして、本名の「平岡」として余生を静かに過ごすのでした。

わたしとしては、前半部分は奇妙な味わいの幻想小説として楽しめました。

しかし、悔悛老人クラブとしての「ROMS」に主人公が出入りするようになってから急に生臭くなり、ちょっと魅力が失われたように感じました。「うーん、三島が長生きしたとしても、こんな余生を送るかな?」と思った箇所もありました。

生前の交友関係などを使えば、もう少しリアリティが生まれたかもしれません。

ふらりと新宿の都庁を訪れ、展望室で現在の東京の街を一望する場面があるのですが、ここで石原慎太郎都知事を登場させてほしかったです。

今の都知事に、かつての先輩作家である三島が何と言葉をかけるか、考えただけでもワクワクします。あと、ぜひ美輪明宏さんを登場させてほしかったと思いました。

しかし、文中にはいくつか心に残る場面や会話がありました。たとえば、スコットランド旅行から帰った平岡は、彫刻家であるSという青年と以下のような会話を繰り広げます。

しばらく二人とも沈黙した後に、平岡が口を開きます。(以下、引用)

「時間がないのだな」と言った。

「そうでしょうね。いろいろお忙しいでしょうから」

「いや、その話じゃなくてね。この頃つくづく思う。この日本という国には時間ってものがないってね」

「時間がない・・・・・・」

「英国みたいに果物がゆっくりと熟れてゆくように成熟してゆく時間の厚みってものがない。それを可能にする心の余裕がない。近代以降いつも息せき切って、つんのめるように、ただ倒れないためだけに走りつづける一方で」

「しかし、熟れるのは良いけれど、熟れた後は腐るでしょう」

「そういうことにもなるだろうね。ギボンが描いたローマ帝国・・・・・・。だが、贅沢っていうのは本来そういうものだろう。芳香の極みにひとすじの腐臭が立ち混じっているという・・・・・・。つい間近に迫っているかもしれない頽廃の予感を研ぎ澄まして、そのうえでそれをひとたび忘れたふりをしてみせる。そういうゲームのことを贅沢と呼ぶんじゃないのかね。しかしわれわれはね、そういう贅沢なしでただ現在を生きるしかない。時間の厚みなしの現在、亡霊のような現在をね・・・・・・」

当たり障りのない世間話の埒を越えてしまったことに気づいてそこで口を噤んだが、亡霊には記憶も過去もないのだ、と心の中でさらに平岡は呟いていた。何かを執念深く覚えていて霊になって崇るというわけでもない、亡霊は何も覚えていないのだ、何も思い出せない自分に苛立ってそこらをあてどなく徘徊し、ふわふわと浮遊しつづけるのだ。S・・・君は黙っていた。贅沢なんてものに若者は関心はないだろう、それも当然だと平岡は思った。(『不可能』P.61~62)

それから、本書には「月光と骨」という魅力的な言葉が登場します。

「太陽と鉄」といえば、三島由紀夫の作品名であり、生前の彼を象徴する言葉でもありましたが、本書に出てくるのは「月光と骨」です。

5月のある夜、平岡はウイスキーを飲みながら庭をながめます。

そこから、じつに夢幻的な場面が展開していくのでした。(以下、引用)

ふっつり光が絶えて闇に閉ざされた庭に目を凝らしているうちにまた鈍い眠気が軀を浸しはじめる。しかし次に目を開いたときには意識ははっきり覚醒していて仄かではあるが妙にくっきりと透き通った明るみが木々の間に行き渡っているのに気づき、雨は止んだのだなと思った。少し屈んで頭を斜めに上げ梢の上に視線を投げてみると空の案外低いところに半月よりやや膨らんだほどの月が雲間から姿を現わしていた。平岡はスコッチを口に1口含んだ。月光に照らされて地上を這っている無数の生きものたちのことが頭に浮かび、目を落として草茫々のままわざと放っておかせてある庭の土の上に目を凝らしてみたが何の影も見分けられない。それからどんな生物でも生きとし生けるものはみな月光を浴びて土を這い空を飛び水の中を泳いでいるのだ、俺もその一人だという思いが頭をよぎった。あのいびつな天球から地上に降ってくるのはいかなる熱もない光、だからと言って冷たいというのでもなく熱さもなく冷たさもない光、つまりいかなる意味でも温度というものとは無縁の、無表情で無感動な光だった。それを浴びながらこの地上の生きものは産まれ、ほんのわずかの時間の経過の後それとまったく同じ光の下で死んでゆく。そして骨が残る。

―月光と骨。

と、また平岡は今度は低い嗄れ声で呟いてみて、そしてうっそりと笑った。太陽と鉄、ではなく、月光と骨。太陽も鉄ももう俺には必要ないな。あんなものは単に若さと未熟のもたらした錯覚にすぎない。(『不可能』P.81~82)

「月光と骨」に取りつかれた平岡は、月光を浴びながら骨になりたいという願望を抱くようになります。そして、その思いは日に日に強くなっていきます。

ついに、平岡は自宅を設計したGという建築家のもとを訪れるのでした。(以下、引用)

「どういう場所で死にたいんですか、平岡さんは」とG・・・君は臆すことなくあっさり訊き返し、平岡が黙っていると、「そう言えば『花の下にて春死なむ』というのがありましたっけ」と時間を稼ぐように、しかしさすがに少々照れたような表情で漠然と言った。

「花はまあ、どうでもいい。その歌は『そのきさらぎの望月のころ』と続くだろう。その望月の方にむしろわたしの執着はあるのかな」

「望月、満月ですか」

「つまり月の光を浴びながら死んでゆく、ということか・・・・・・」話の成り行きが見えないG・・・君の当惑顔がおかしくなって平岡は、「どういう場所で死にたいか、ということからまず発想した住宅建築というものはないのかね」と言ってみた。

「クライアントからそういう依頼を受ける建築家というのは、まああんまりいないでしょうね。家というものを人はふつう、そこで生きるために建てるわけですから」

「まあ生死の問題は別として、わたしがこの頃思うのは、そこにいると月の光がこっちの軀に、骨に、ひたひたと沁みてくるような、そんな場所がこの世のどこかにあるのか、ないのかという・・・・・・」

「月光が骨に沁みる、と・・・・・・」

「そう、日光じゃなくてね。お日さまの光に当たって骨まで温まるというのは、まあ健康には良かろうが」自分の健康というものに平岡はまったく興味がなかった。そもそも平岡の軀は節々の神経痛以外には何1つ悪いところがなかったし、それ以上に何らかの健康法を実践するとか軀を鍛錬するといったことには何の意味も見出せなかった。鉄亜鈴で鍛えた筋肉は鍛えるのを止めればたちまち贅肉と化す。空しいことだ。しかし骨は残る。そして骨に沁み入ってくるのは月光だった。(『不可能』P.84~86)

この月光を浴びながら死んでいく建築は実現します。

伊豆半島の某所に、月光を浴びるためにガラス張りにされた塔が作られるのです。

この奇妙な塔で奇怪な事件が発生し、物語は急転するのですが、それはもうわたしには興味のない話でした。わたしの中では、この月光を浴びながら死んでいくための塔が完成した時点で、この不思議な物語は終わりました。

わたしが「月面聖塔」のことを連想したのは言うまでもありません。

折りしも夜空には美しい満月が浮かび、無明の闇を照らしています。

今夜、三島由紀夫の御霊を偲びながら、「月への送魂」を行います。