- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

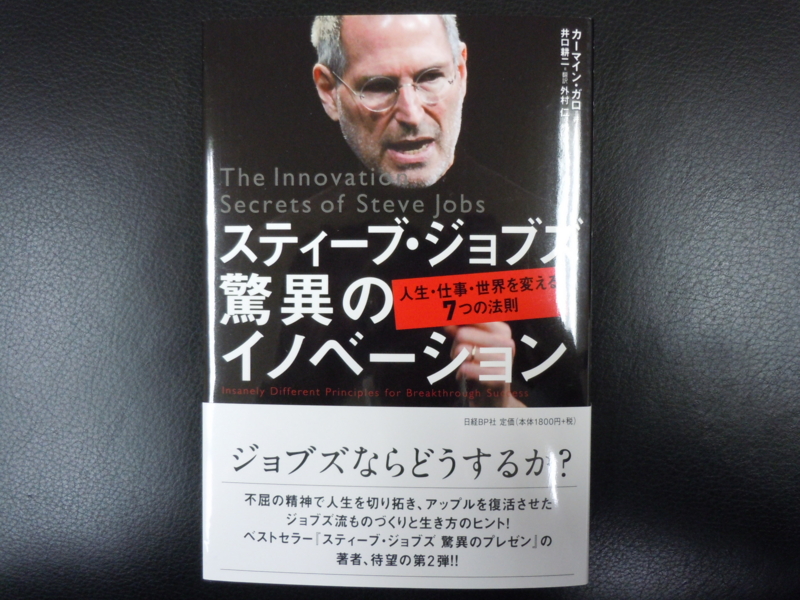

No.0493 マーケティング・イノベーション | メディア・IT | 評伝・自伝 『スティーブ・ジョブズ 驚異のイノベーション』 カーマイン・ガロ=著、井口耕二=翻訳、外村仁=解説(日経BP社)

2011.11.22

『スティーブ・ジョブズ 驚異のイノベーション』カーマイン・ガロ=著、井口耕二=翻訳、外村仁=解説(日経BP社)を読みました。

ベストセラー『驚異のプレゼン』の続編です。今回は、「イノベーション」に焦点が当てられています。

人生・仕事・世界を変える7つの法則

帯には「ジョブズならどうするか?」と大書され、「不屈の精神で人生を切り拓き、アップルを復活させたジョブズ流ものづくりと生き方のヒント」と書かれています。本書のサブタイトルは「人生・仕事・世界を変える7つの法則」となっていますが、その法則とは以下のような内容です。

法則1:大好きなことをする(キャリア)

法則2:宇宙に衝撃を与える(ビジョン)

法則3:頭に活を入れる(考え方)

法則4:製品を売るな。夢を売れ。(顧客)

法則5:1000ものことにノーと言う(デザイン)

法則6:めちゃくちゃすごい体験をつくる(体験)

法則7:メッセージの名人になる(ストーリー)

「はじめに~世界は多くのジョブズ―スティーブ・ジョブズを必要としている」の冒頭で、著者は次のように書いています。

「ニューヨークタイムズ紙コラムニストのトーマス・フリードマンは、バラク・オバマ大統領への公開質問状で、『イノベーションと起業家精神に対するあこがれを、天才だけでなく、何百万ものアメリカの子どもたちに取りもどしてもらう必要がある』と、たくさんのスティーブ・ジョブズを生みだすべきだと提案した。条件のよい雇用を増やしたければ、イノベーションを進める気になる環境、イノベーションが成功する環境をつくる必要がある。アップルの共同創設者でCEO(最高経営責任者)のスティーブ・ジョブズがもっと大勢、必要だと言ってもいい。この10年でもっとも画期的な機器だと言われるiPhoneなどにより、2010年、アップルの市場価値はマイクロソフトを抜いてテクノロジー企業のトップとなった。すごい成果だ。特に、実家の空き部屋でスタートした企業がここまで成長したのは驚きだ」

本書はイノベーションの重要性を説いた本ですが、大事なのはイノベーションを継続することだとマイクロソフトの共同創設者、ビル・ゲイツも次のように言っています。

「イノベーションのおかげで、200年前と比べて私たちの寿命は倍以上に延びましたし、エネルギー価格は低下し、食料は豊富になりました。医療やエネルギー、食料といった面のイノベーションを継続しなかった場合、10年後の世界は暗いものにならざるを得ないと思います」

著者は、これからの10年間、企業も個人も、創造性とイノベーションを2本の柱としてゆく必要があると言います。それができなければ進歩は止まります。進歩が不可欠な時代だというのに。そして、ある意味、救いなのは、不景気なときほどイノベーションが生まれやすいことだと著者は述べ、IBMのゼネラルマネージャー、アダリオ・サンチェスの次のような言葉を紹介します。

「頭を働かせるしかない状況、少ないものから多くの成果を出さなければならない状況に追い込まれたとき、いつもの自分ではあり得ないほどの創造性やイノベーションが生まれるものです。お金を増やさなければイノベーションを増やせないということはありません。問題は、お金をどう使うのかですから」

さらに著者は、「経済がきびしい時期に優れたイノベーションが登場することは歴史が証明している」と訴えます。コンサルティング会社のブーズ・アンド・カンパニーが2009年に出した報告書にも、「テレビ、コピー、電気シェーバー、FMラジオなど、さまざまな進歩が大恐慌の時期に実現された。たとえばデュポン社では1937年、売り上げの40%を1930年以降に発売した製品が占めていたが、そのような企業が大恐慌を生きのびるためにイノベーションを追求した結果、利益ある成長をその後何十年間も続けられる基盤が生まれたのだ」と書かれていました。

著者は、「厳しい時代が伝説的なイノベーターをはぐくむのだ。困難に直面したときこそ、イノベーターは本領を発揮し、大胆な行動を起こしてチャンスをつかみ、新たな価値を生みだす」と断言するのです。

スティーブ・ジョブズは19歳のとき、友人と一緒にインドを旅して歩きました。この旅の経験から、インドについて持っていたさまざまな幻想に疑問を抱いたジョブズは「世界に対する貢献は、カール・マルクスと聖者ニーム・カロリ・ババを合わせたよりトーマス・エジソンのほうが多いんじゃないかと考えるようになったのは、たぶん、あのころなんじゃないかと思う」という言葉を残しています。著者は、次のように述べています。

「インドへの旅で悟りを開けなかったジョブズは、自分の道を突きすすむと心に決めてカリフォルニア州ロスアルトスの実家に戻った。それから30年間、ジョブズは仕事についても私生活についても驚くほどの乱高下を経験する。成功があった。失敗があった。償いがあった。そして、人生最大の問いに対する解答を得ようとインドまで旅した男は命にかかわる大病を2度も経験し、2004年、非凡な知恵を得た。

『人生を左右する分かれ道を選ぶとき一番頼りになるのは、いつか死ぬ身だと知っていることだと私は思います』」

第1章「ジョブズならどうするだろうか?」で、著者は「スティーブ・ジョブズのいない世界」について次のように語っています。

「ジョブズは、iMac、マックブック、iPhone、iPod、そして最近のiPadと、世界有数のセクシーな製品を開発してきた。『しかし、アップルがこの12年間でしてきたことを考えると、ハードウェアは出発点とさえ言えない。アップルは音楽業界、映画業界、テレビ業界の変化を大きく加速し、携帯電話を一変させたのだ』とアリントンは語る。ジョブズが復帰しなければ、飽和状態にあったMP3市場にiPodでアップルが参入することはなかったのではないか、iPhoneやiPadが登場することはなかったのではないか。このような製品をすべての人が持っているわけではないが、それでも、ジョブズがいなければまったく違う世界になっていたはずだ」

これは、もう個人(故人)に対する最大級の賛辞であると言えるでしょう。スティーブ・ジョブズは、世界中の人々に夢を与えました。そして、イノベーションを志すすべての人にとって、ジョブズはヒーローでした。

有名なテレビ広告「シンク・ディファレント」について説明したとき、ジョブズは「誰をヒーローだと思うかから、その人物のことがいろいろとわかるものさ」と語りました。この広告には、アルベルト・アインシュタイン、ボブ・ディラン、マハトマ・ガンジー、アメリア・イアハートなどのイノベーターが大勢登場しています。かつてのジョブズのヒーローたちでした。

広告は、さまざまな思想家、研究者、そして、因習や既成概念を打破した人々が白黒写真で登場します。そこに、俳優のリチャード・ドレイファスがナレーションをかぶせました。著者は、「この広告を見ると、ジョブズがなぜそこまでこのプロジェクトに入れ込んだのかがよくわかる」と述べています。それは、このキャンペーンならアップルの業績を回復させられると思ったからではありません。

広告で、ドレイファスは次のように語りました。

「クレージーな人たちがいる・・・・・・物事が世間と違って見える人・・・・・・彼らは物事を変える人だから。発明する人だから。想像力のある人だから。詳しく調べる人だから。創造する人だから。まわりに刺激を与える人だから。人類を前に進める人だから」

著者は、この言葉は実はジョブズ自身のことだったとして、「このキャンペーンがジョブズにとって大きな意味を持っていた理由は、彼自身が歴史をつくりつつあり、偉大な先人と同じように彼も人類を前に進めてきたからだ」と述べています。

ジョブズに対する著者のリスペクトは、次のような文章からもよく伝わってきます。

「スティーブ・ジョブズはアップルとピクサーという超有名ブランド、ふたつを率いるCEOである。しかし、それは今の姿だ。35年前、ジョブズは実家でコンピューターの組立をしていた。1976年ごろ、ジョブズを『ブランド』だと見る人はいなかったが、ジョブズ自身はそう考えていた。両親、ポール・ジョブズとクララ・ジョブズの家や寝室やキッチン、ガレージで、スティーブ・ウォズニアックとふたり、プリント基板の組み立てをしていた21歳のとき、スティーブはブランドとして自身を見ていた。だからこそ、パロアルトに郵送用の住所を借りて会社の住所にしたのだ。電話の応答代行サービスを契約した理由も同じだ。母親とキッチンのテーブルを取りあう若者ではなく、本気でビジネスに取り組んでいると顧客や取引先から見られたかったのだ。実際よりもビッグに『見える』ようにしたかった――彼の心の中ではもうビッグになっていたからだ」

かのミケランジェロは「目標が高すぎて届かないことよりも、目標が低すぎて簡単に届いてしまうことのほうが、普通、害が大きい」と語ったそうです。著者は、「ミケランジェロもジョブズも他人に見えないものが見えた。ミケランジェロは大理石の塊にダビデを見た。スティーブ・ジョブズはコンピューターに人の可能性を解放するツールを見た」と述べています。熱く、感動的な言葉ですね。

著者は、本書のテーマである「イノベーション」について、次のように述べています。

「イノベーションは孤独な場所で生まれる。従来と根本的に異なるアイデアに賭け、自分を信じ、自分の信念を追求できる人はめったにいないからだ。イノベーションには、自信と勇気、そして、後ろ向きな意見に耳を貸さない強い信念が必要になる。そこまでの勇気はなかなか持てないから、スティーブ・ジョブズほどイノベーションを生みだせる人はめったにいないのだ。しかし、すばらしいアイデアや会社、動きを生みだすのはそのような珍しい人――自分の主義主張を信じる勇気を持つ人、無理だと言われてもがんばる勇気を持つ人である」

「イノベーション」については、本書の「解説」を担当している経営コンサルタントの外村仁氏が次のように述べています。

「イノベーションという言葉は、最近様々な形で説明され、また信奉され、ビジネスにブレークスルーを起こしたり、大ヒット商品を生み出したりするための秘密の呪文のようになっている。そこに救いを求める人があまりにも多くなったせいだろうか、日本ではイノベーションと名のつく本もたくさん出版され、それに関する講座や学問が多く生まれ、さらにそれらは『技術開発』と直結しすぎているように感じる。また、日本人は物まねが多いと揶揄されてきたことに劣等感があるせいか、イノベーションに関して、独創性や独自性が必要ということが強調されすぎているきらいもある。現在、イノベーションの権化のように語られるスティーブ・ジョブズだが、彼は必ずしもこうは考えていないと思う」

外村氏は、もちろんイノベーションを実現する上で優れた技術は必要であるけれども、自社開発技術や、特許の数がイノベーションの優劣、そしてそれによるビジネスの成功を決めるわけではないと言います。そして、ハードウエアではiPodが好例であるとして、次のように述べます。

「これはアップルのたゆまぬ研究開発から生まれたと勝手に美しく誤解されているのだが、これも、個人のITコンサルタントだったトニー=ファデルがアップルに企画アイデアを持ち込んだことから始まった。どちらもアップルの中で生まれたものではないのだ。ただ、アップルが他のメーカーと異なったことがひとつある。この企画は、多くの日本の家電メーカーにも提案され、日本の会社のほとんどが検討したが、そういう市場は見込まれない、製品は成功しないだろうと断った。まじめな日本メーカーのことだから、おそらくは市場調査やフォーカスグループスタディを行って、顧客の声を聞いたのだろう。そういう製品を見たこともないし、iPodのある生活を体験したこともない顧客は、もちろんそんなものは要らないというに違いない。でもアップルは違った。顧客の声があったからではなく、市場調査の結果を見たからでもなく、自分たちがそういうライフスタイルを提案したいと思った、そういう製品で世界を変えたいという気持ちがあったので、持ち込み企画を断らずそれから1年間、2人だけのチームに様々な方向性で試作を繰り返させた。自分がそういう製品を使って楽しい生活をしてみたい、そういう体験をまわりの人にも味わってほしいという気持ちがアップルで働く人たちにはあり、その琴線にこの企画は触れたのだ。そういう考え方のできる社員を多く抱えるということがアップルの会社としての一番の強みであり、もちろんその考え方はスティーブ・ジョブズ直伝である。私に言わせれば、アップルはイノベーションを生み出す技術会社というよりも、イノベーター的思考を持つ社員を多く抱える会社ということ、それが一番の強みではないかと思う」

スティーブ・ジョブズは、「創造力とは、いろいろなものをつなぐ力だ」という言葉を残しています。「優れた芸術家はまねる、偉大な芸術家は盗む」と語ったこともあります。これはジョブズ自身の言葉ではなく、また誤解されやすい言葉ですが、ジョブズの真意は「コンピューター業界意外にインスピレーションを求めよ」ということでした。すなわち、無関係に見える物を結ぶことの重要性を説いているのです。この発言の前後をまとめて紹介すると、次のようになります。

「つまり、人類が成し遂げてきた最高の物に触れ、それを自分の課題に取り込むということです。ピカソも、『優れた芸術家はまねる、偉大な芸術家は盗む』と言っています。我々は、偉大なアイデアをどん欲に盗んできました。マッキントッシュがすごくいいものになった理由は、ミュージシャンや詩人、アーティスト、あるいは動物学や歴史の専門家が開発にあたっていたこと、また、彼らがたまたま世界屈指のコンピューター研究者でもあったことにもあるのです」

スティーブ・ジョブズは、人類史上に残るイノベーターでした。そして、本書を読み終えた今、ピカソと同じく、ジョブズは偉大な芸術家でもあったことがよくわかりました。そう、彼の正体はコンピューターを駆使して「人類の豊かな未来」を描く芸術家だったのです。