- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2011.11.20

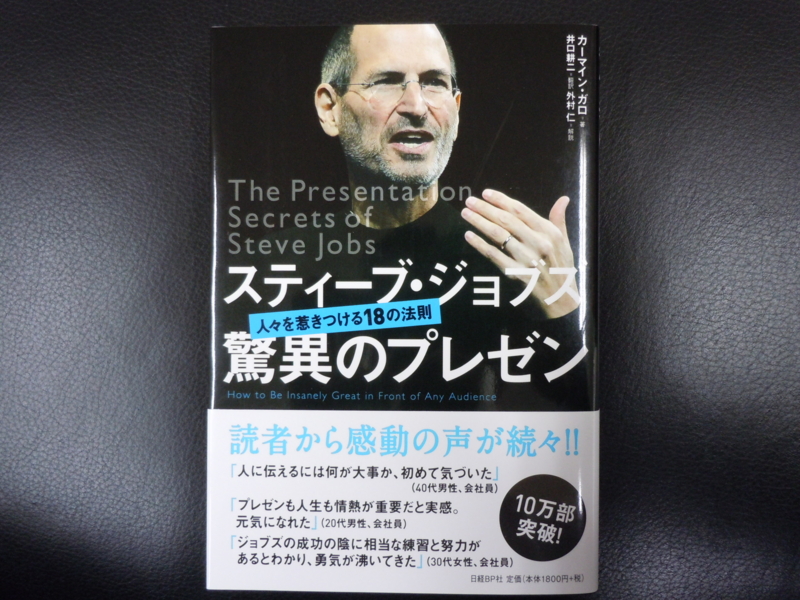

『スティーブ・ジョブズ 驚異のプレゼン』カーマイン・ガロ=著、井口耕二=翻訳、外村仁=解説(日経BP社)を読みました。

10月5日に死去して以来、スティーブ・ジョブズに対する関心は高まる一方です。

人々を惹きつける18の法則

いま、出版界ではウォルター・アイザックソンの『スティーブ・ジョブズ』Ⅰ・Ⅱ(講談社)がベストセラーの頂点に君臨していますが、ジョブズが亡くなる少し前までは本書が大ベストセラーになっていました。

本書は、コミュニケーションコーチである著者が、「アップルCEOのスティーブ・ジョブズのプレゼンテーションは、なぜあれほど人々を魅了し、熱狂させるのか」を解き明かした内容となっています。iPhone発表時などスティーブ・ジョブズの伝説のプレゼンを紹介しながら、その秘密を詳しく解説します。

本書の「目次」は以下のような構成になっています。なお、ここで登場する18の「シーン」は、そのままサブタイトルでもある「人を惹きつける18の法則」となっています。

「プロローグ」

第1幕:ストーリーを作る

シーン1.構想はアナログでまとめる

シーン2.一番大事な問いに答える

シーン3.救世主的な目的意識を持つ

シーン4.ツイッターのようなヘッドラインを作る

シーン5.ロードマップを描く

シーン6.敵役を導入する

シーン7.正義の味方を登場させる

幕間―その1. 10分ルール

第2幕:体験を共有する

シーン8.禅の心で伝える

シーン9.数字をドレスアップする

シーン10.「びっくりするほどキレがいい」言葉を使う

シーン11.シーン12.ステージを共有する

シーン12.小道具を上手に使う

シーン13.「うっそー!」な瞬間を演出する

幕間―その2. 第一人者から学んだシラー

第3幕:仕上げと練習を行う

シーン14.存在感の出し方を身につける

シーン15.簡単そうに見せる

シーン16.目的に合った服装をする

シーン17.台本を捨てる

シーン18.楽しむ

「アンコール 最後にもうひとつ」

「謝辞」「訳者あとがき」「解説」

「参考文献・動画など」

「プロローグ」の冒頭には、「誰も思いつかなかった世界一のアイデアを思いついても、周りを説得できなければ意味がない」というグレゴリー・バーンズの言葉を引用した後で、著者は次のように述べています。

「聴衆を魅了することにかけて世界一のコミュニケーターはスティーブ・ジョブズである。ほかの人は彼の足元にも及ばない。そのプレゼンテーションにはドーパミンを放出させる力がある。このドーパミンの一服が欲しいあまり、真冬に徹夜で並んでいい席を確保しようとする人までいる。一服できないと禁断症状を起こす人もいる。そうとでも考えなければ、いつも基調講演をしていたイベントをジョブズが欠席すると聞き、抗議行動を起こすの起こさないのという騒ぎになることは説明できない」

ジョブズのプレゼンでは、スライドショーが登場します。これについて、著者は次のように述べます。

「スライドショーとは専門用語を満載した単調であきあきするものであるのが普通だったが、ジョブズの登場により、それが、ヒーローに悪玉、脇役、それにすばらしい背景までがそろった演劇へと変化した。彼のプレゼンテーションを初めて経験した人は、みな、驚くような体験だったと言う」

また、「最底辺から一段上がったら、しゃべったり書いたりした言葉でどれほど他人に影響を与えられるのか、それが実態としての自分の能力を規定する」というピーター・ドラッカーの言葉を引用した後で、著者は次のように述べます。

「スティーブ・ジョブズによく使われる表現は『魅力的』『引力』『心をとらえる』『カリスマ性』などだ。対人関係の特質を示す表現が使われることも多少はある。ジョブズという人物を一言で表現するのは難しい。並はずれた製品を開発したり強烈な忠誠心を喚起したりするが、同時に、心底おそれさせることもある。強烈な完ぺき主義者でビジョナリーでもあるため、思ったとおりにならないと一触即発の危機をもたらすこともある」

本書では、プレゼンの真髄は「本当に売り込むものは何か」を把握することにあるとして、著者は次のように述べています。

「スターバックスのCEO、ハワード・シュルツはコーヒーを売っているのではない。彼が売っているのは、職場でもなく家庭でもない『第3の場所』だ。資産形成や金融問題の大家、スージー・オマーンは信託やミューチュアルファンドを売っているのではない。彼女が売っているのは、金融という世界における自由という夢である。同じように、ジョブズはコンピューターを売っているのではない。彼が売っているのは、人の可能性を束縛から解き放つツールなのだ。本書を読みながら、『私が売ろうとしているのは、本当は何なのだろうか』と自問してほしい。ウィジェットを見せただけでは、それがどうしたと言われるのがオチである。そのウィジェットで暮らしがどうよくなるのかを伝えられれば、説得は成功する。同時に聞き手を大いに楽しませることができれば、伝道者を得ることができる。このことを忘れてはならない」

そして、スティーブ・ジョブズ自身は「世の中を救いたい」という熱意に突き動かされ、「宇宙に衝撃を与えたい」と思って仕事をしたそうです。

わたしも、『孔子とドラッカー 新装版』(三五館)や『最短で一流のビジネスマンになる! ドラッカー思考』(フォレスト出版)で、以下のようなことを述べました。

顧客を満足させることこそ、会社の使命であり、目的である。そして、自社が何の会社であるかを明らかにできるのは顧客のみである。

自社がどのような顧客の欲求に対応し、どのような顧客満足に貢献しようとしているのかによって定められる、と。たとえば、化粧品について考えてみると、レブロンを名だたる巨大企業に育てあげた天才的経営者チャールズ・レブソンは「工場では化粧品を作る。店舗では希望を売る」との名言を残しました。なるほど、女性が化粧品を買うとき、実は希望を買っているというのです。この考え方は、セオドア・レビットやフィリップ・コトラーといったマーケティング界の巨人たちも共有しています。

消費者が本当に買うものは、健康な歯であって、歯ブラシではありません。穴であって、ドリルではありません。娯楽であって、CDやDVDではありません。清潔な衣料であって、洗濯用洗剤ではありません。コミュニケーションであって、携帯電話ではないのです。そして冠婚葬祭を業とするわが社は、結婚式や葬儀といったサービス商品ではなく、根本的には「人の道」を売っていると確信しています。

自分が本当は何を売っているかを知らずして、プレゼンを成功させることなど不可能でしょう。また、自分が売っているものに情熱を感じなければ、人々を説得させることなど不可能です。著者は、次のように述べています。

「コンピューターから自動車、金融サービス、あるいはクリーンな環境を作る製品など、あなたのアイデアや製品が顧客の暮らしを大幅に改善する可能性は存在する。しかし、製品がどれほど優れていても、そのブランドを世界に広める伝道者がいなければ、その力が弱ければ何の役にも立たない。あなたが人々を説得できなければ、製品の成功はありえない」

本書に登場するプレゼンのテクニックはIT時代の最先端のものであるように思えますが、じつは驚くほど古くから存在していたものに由来していました。スティーブ・ジョブズのプレゼンテーションは、古代ギリシャの哲学者であるアリストテレスが考案した、人を説得する5ステップを満足しているというのです。

ちなみに、「アリストテレスの人を説得する方法」とは、以下のような内容です。

1.聞き手の注意を引くストーリーやメッセージを提出する。

2.解決あるいは回答が必要な問題あるいは疑問を提出する。

3.提出した問題に対する解答を提出する。

4.提出した解答で得られるメリットを、具体的に記述する。

5.行動を呼びかける。ジョブズの場合は「今すぐここを出て買ってくれ」といったところだろう。

本書はビジネスやプレゼンテーションについての抽象的な議論ではなく、あくまでも実践的なノウハウ的テクニックが満載ですが、わたしの心に最も響いたのはシーン3「救世主的な目的意識を持つ」でした。著者は、次のように述べています。

「お金のためにやっていたわけじゃない―。この一言が、並はずれたプレゼンターになるか、うだつがあがらない人生を過ごすかを分ける。『墓場一の金持ち』に意味はない、『今日はすてきなことができたと思いながら眠りにつくこと。僕にとってはそれが一番大事だ』という話もある。偉大なプレゼンターは情熱的なものだが、それは自らの心に従って行動するからだ。偉大なプレゼンターにとって会話とは、その情熱を他人と分かち合う方法なのだ」

「人々をよりよい未来へといざなう」ことも、偉大なプレゼンテーター、さらにはリーダーの使命であると言えるでしょう。

『最高のリーダー、マネジャーがいつも考えているたったひとつのこと』(日本経済新聞出版社刊)の著者であるマーカス・バッキンガムは、ギャラップにいた17年間に数千人もの優秀な会社員に対して面接調査を行い、「偉大なリーダーとは、人々をよりよい未来へといざなう人である」との結論に達したといいます。「リーダーは未来というものを明確にイメージしている」として、バッキンガムは次のように言いました。

「リーダーとは未来に魅せられた人をいう。変化を求めて動かずにはいられない、事態の進展がじれったい、現状に大きな不満を持っている―こういう人が、いや、こういう人だけがリーダーである」

「リーダーが現状に満足することはない。よりよい未来が見えているだけに『今の姿』と『あり得る姿』のギャップにいてもたってもいられず、前へ前へと進んでしまうからだ。これを人はリーダーシップという」

そして、著者は「ジョブズはコンピューターが作りたかったわけではない。人の可能性を束縛から解放するツールを作ること―それが、ジョブズの胸で燃えつづける欲求である」と述べています。2003年に「ローリングストーン」誌からiPodについてインタビューされたとき、ジョブズは次のように言いました。

「音楽はデジタル時代になって再発明され、そのおかげでみんなの暮らしの中に戻りつつあるんだ。すばらしいよね。その一部かもしれないけど、僕らは、そうやって世界をよりよい場所にしてゆきたいと思っているんだ」

このジョブズの発言について、著者は「普通の人はiPodにミュージックプレーヤーを見るのだが、ジョブズは世界を見る。どこに行くときも音楽を持ち歩き、いつでもどこでも好きな曲を聞ける世界、心豊かな生活がおくれる世界を」と述べています。

著者は、ジョブズを見ると思い出す経営者がいるそうです。スターバックスのCEO、ハワード・シュルツです。著者は、「シュルツの中心にあるビジョンは、すごいコーヒーを淹れることではない。もっと大きなことだ。体験を創出すること、職場でもない家でもない、でも、みんなが気軽に集まれる第3の場所を創ることだ。だからシュルツは品位と敬意をもって社員を遇する会社を作る。社員が喜んで働けば、業界で目標とされるほどのサービスをお客さまにも提供できる」と述べます。

名著『ビジョナリー・カンパニー』にも、「夢について熱く語るのは恥ずかしいと思うマネージャーがいるが、他人を巻きこみ、動かすのは情熱であり感動であるのだ」という言葉が書かれています。著者は、次のように述べています。

「スティーブ・ジョブズやハワード・シュルツなどのコミュニケーターは、自分の製品で人々の暮らしをどのように改善するのか、そこに熱い想いを抱いている。そして、その想いを恥ずかしがらずに表に出す。コーヒー、コンピューター、iPod・・・・・・なんでもいいのだ。大事なのは、世界を変えるというビジョンに突き動かされていること、『宇宙に衝撃を与える』というビジョンに突き動かされていることだ」

シーン5「ロードマップを描く」では、具体的なアドバイスが与えられます。それは、数字に関するアドバイスです。著者は、次のように述べます。

「聞き手はリストを好む。では、リストで提示すべき項目はいくつなのだろうか。

魔法の数字は3だ。コメディアンは、2よりも3のほうがおもしろいとわかっている。作家は、4よりも3のほうが話が盛り上がるとわかっている。ジョブズは、5よりも3のほうが説得力があるとわかっている。映画、本、演劇、プレゼンテーション・・・・・・名作はいずれも3幕構成となっている。『三銃士』は三銃士であって五銃士ではない。『3びきのくま』でゴルディロックスが出会うクマは3匹であって4匹ではない。コメディの3ばか大将は3ばか大将であって2ばか大将ではない。グリーンベイ・パッカーズを率いて米NFLで伝統となったコーチ、ヴィンス・ロンバルディは、人生で大切にしなければならないことが3つあると語った。家族、信仰、そしてグリーンベイ・パッカーズである。アメリカ独立宣言はアメリカ人の基本的権利を生命と自由の2点とはせず、『生命、自由、幸福の追求』の3点としている。3点ルールは、執筆、お笑い、そしてスティーブ・ジョブズのプレゼンテーションにおいても基本原理となっているのだ」

そして、本書の最大のハイライトとなるのがシーン6「敵役を導入する」です。まず、アップルが1984年に製作した伝説のCMについて、著者が次のように説明します。

「アップルは、これほどの影響力を持つものはちょっとないというほどのテレビ広告を作ったことがある。勧善懲悪のアプローチをジョブズが使い始めたころのことだ。それは、マッキントッシュを世界的に有名にした1984年のテレビ広告。放映されたのは1度だけ。1月22日、スーパーボウルのテレビ中継においてのみだった。スーパーボウルはロサンゼルス・レイダースがワシントン・レッドスキンズを圧倒していたが、ゲームよりもアップルの広告のほうが記憶に残ったという人が多い」

監督は映画『エイリアン』で有名なリドリー・スコットでした。青い作業服を着たスキンヘッドたちが、巨大なスクリーンに映るリーダー、ビッグ・ブラザーをうつろな目で見上げています。そこへ80年代スタイルの運動着を着たブロンドの女性が巨大なハンマーを持って駆けこんでくる。ヘルメットをかぶった突撃隊員が迫る中、女性はハンマーをスクリーンに投げ込みます。スクリーンが目もくらむ光を発して爆発し、スキンヘッドたちはそれを呆然として見つめます。

最後は、暗い声で以下のようなナレーションが入ります。

「1月24日、アップルコンピュータがマッキントッシュを発売します。今年、1984年が『1984年』のようにならない理由がおわかりになるでしょう」

アップルの取締役はみんなこのCMを気に入らず、放映すべきではないと考えていたそうです。しかし、ジョブズはアップルの販売担当者を集めた会議の基調講演で次のように述べたそうです。

「1984年、IBMはついにすべてを手にしようと動きはじめたのです。競うことができるのはアップルだけでしょう・・・・・・IBMはすべてを我が物にしようと、業界を思うままにあやつるための最後の障害、アップルに狙いを定めました。ビッグブルーがコンピューター業界を席巻してしまうのでしょうか。ジョージ・オーウェルは正しかったというのでしょうか」

ここでジョブズは一歩脇に動き、販売担当者たちにこのCMを見せました。大喝さいとなったそうです。著者は、「その喝さいを浴び、ジョブズは、それからたっぷり60秒、満面の笑みを浮かべて壇上にたたずんでいた。その姿勢、身ぶり、表情・・・・・・全身がこう語っていた。やったぞ!と」と書いています。

わたしも、このときの映像をYouTubeで見ましたが、満面の笑みをたたえた若きジョブズの顔が輝いて見えました。経営者として、いや何かに挑戦している者として、一度はこんな表情をしてみたいと心から思いました。

しかし、あえて言うならば、この「敵役を導入する」という手法はきわめてアメリカ的であり、日本には馴染みにくいとも思いました。

ちなみに、ジョブズと元米国副大統領で今は地球温暖化の専門家であるアル・ゴアには、人を引きこむプレゼンテーションができるという大きな共通点があります。

ゴアのドキュメンタリー映画『不都合な真実』は高い評価を受けましたが、アップルがストーリーを構築する方法を活用して作られたプレゼンテーションであることがよく知られています。ちなみに、アル・ゴアはアップル社の取締役をしています。著者は、次のように述べています。

「ゴアが使用しているプレゼンテーションのテクニックは、多くがスティーブ・ジョブズと同じものである。敵役の導入もそのひとつ。ゴアもジョブズも早い段階で敵役を導入し、聴衆をひとつの目的のもとにまとめてしまう。ジョブスの場合は、悪玉がはっきりしたら苦境から救ってくれるキャラクター、悪をやっつける正義のヒーローが登場するわけだ」

シーン15「簡単そうに見せる」あたりから、ジョブズのプレゼンの真髄のようなものが語られていきます。著者は、次のように述べています。

「スティーブ・ジョブズはショーマンだ。舞台を細かく作り込んでくる。動き、デモ、映像、スライド、その1つひとつがかっちりかみ合う。ジョブズは自信を持って気楽にプレゼンテーションをしているように見える。少なくとも聴衆にはそう見える。その秘けつは・・・・・・何時間もの練習にある。いや、正確に言おう。1日何時間もの練習を何日も何日もするからだ」

まさに、プロのショービジネスに生きる人間を彷彿とさせますが、実際、ジョブスの意識の中には「自分はプロのショーマンだ」という自覚があったように思います。著者は、次のように述べています。

「マイケル・ジョーダンなどのトップアスリートのほか、チェスプレイヤー、ゴルファー、医師、ダーツ選手などさまざまな分野で傑出した成績を残した人々について、心理学者のK・アンダース・エリクソンが行った研究がある。その結果、トップクラスの人々は、みな、意識的に練習していることが明らかとなった。なんとなく同じことをくり返すのではなく、具体的な目標を設定し、他人から意見を聞き、長期的によくなるほうへ進もうと努力を続ける。1つひとつのスキルをくり返しくり返し、何年も何年も練習するのだ。

スピーカーとして普通の人が上手になるには練習が必要だ。20世紀有数のコミュニケーターだと言える人物にウィンストン・チャーチルがいる。説得力も影響力も強かったし、人にやる気を起こさせるのも上手だった。このチャーチルも、第2次世界大戦中、何百万人という英国民を奮い立たせるために必要なスキルを意識的に練習していたという。

『議会で大事な演説をするときは、何日も前から、想定されるヤジへの切り返しや受け流しなどの練習をしていた。十二分に練習していたから原稿なしでしゃべっているように見えたのだ・・・・・・だから聴衆はチャーチルに惹きつけられた』」

プロとして最高のパフォーマンスを披露するためには、どれくらい練習すればよいのでしょうか。神経科学の専門家でミュージシャンでもあるダニエル・レビティンによれば、「1万」という数字がポイントだそうです。本書には、次のようなレビティンの言葉が紹介されています。

「そのような研究から明らかとなったのですが、どのようなことであれ、世界的な達人というレベルまで熟達するには1万時間の練習が必要なのです・・・・・・作曲家、バスケットボール選手、作家、スケート選手、ピアニスト、チェスプレイヤー、天才的な犯罪者と何を対象に研究してもこの数字が登場します。練習してもうまくならない人もいれば同じ練習量でどんどんうまくなる人がいるという問題は別個にありますが、でもともかく、これより短い時間で世界的な達人の域に到達した例は見つかっていません。熟達といえるほど多くのことを頭が吸収するにはこれだけの時間が必要なのだと考えるべきでしょう」

脳が学習する仕組みから1万時間の法則に合理性があるというのです。学ぶというのは神経組織の整理統合を伴うものです。よって、ある行為について経験値が上がるほどつながりが強固になるというわけです。

さて、ひとつ気になることがあります。ジョブズは、プレゼンでまったくあがらなかったのでしょうか? 本書には、次のように「あがりの特効薬」が紹介されています。

「壇上であがらないためには、しっかり準備するのが一番である。何を言うのか、いつ言うのか、どのように言うのかを体で覚えてしまうほどに。また実際のプレゼンテーションでは、「シャツにシワがあるんじゃないか?3列目のあの人は何を考えているのだろう?」など内向きのことを心配し、かえって不安になる人が多い。自分のことを気にするからいけないのだ。このようなときは、注意を『私』から『我々』へと切り替える。聞き手の暮らしにおいて製品やサービスがどのような意味を持つのかに集中し、自分がしてきた準備に自信を持つのだ」

現在、アップルの新製品であるiPhone4Sが世界中の話題をさらっています。わたしも予約注文していますが、このiPhone4Sのプレゼンはジョブズの死の前日に行われました。本当は、この画期的な製品のプレゼンを最後にジョブズにやらせてあげたかった気もしますが、それは絶対に無理でした。なぜなら、iPhone4Sの「4S」には、「フォー・スティーブ」つまり「ジョブスのために」という意味が込められていたからです。

わたしは世界を変えうる新製品の名前に全社員から自分へのメッセージを込められたジョブズを世界一幸せな経営者だと思うとともに、iPhone4Sのプレゼンテーションこそが彼の人生の卒業式としての葬儀だったのではないかと思いました。

本書は、ジョブズのプレゼンという素晴らしい”実例”を元に、「人に何かを伝える」ことのポイントを見事に解き明かしてみせた本です。物事の本質はシンプルな言葉で表現できますし、逆にシンプルにしないと伝わりません。だからこそ、何が本質で、何が最も重要かを見極めることが大切です。本書は、最初に「本質」を簡潔に提示した後に「実例」で補完するというスタイルです。非常にシンプルでわかりやすく、かつ使える好著です。

実際のビジネスでのプレゼンというよりも、わたしの場合は社内のイベントや講演などを盛り上げるために使える本だと思いました。