- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2011.12.07

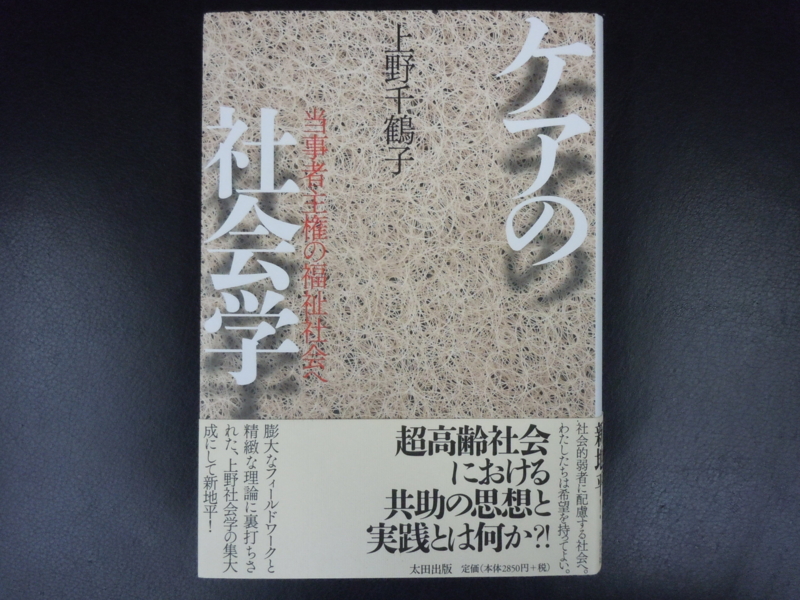

『ケアの社会学』上野千鶴子著(太田出版)を読みました。

ハードカバーの上下2段組で、500ページもある大著です。帯には「超高齢社会における共助の思想と実践とは何か?!」と大きく書かれ、その右には「社会的弱者に配慮する社会へ。わたしたちは希望を持ってよい。」、その左には「膨大なフィールドワークと精緻な理論に裏打ちされた、上野社会学の集大成にして新地平!」と書かれています。

上野社会学の集大成にして新地平!

本書は、以下のような構成になっています。

「初版への序文 ケア~共助の思想と実践」

第1部 ケアの主題化

第1章:ケアとは何か

第2章:ケアとは何であるべきか~ケアの規範理論

第3章:当事者とは誰か~ニーズと当事者主権

第2部 「よいケア」とは何か

第4章:ケアに根拠はあるか

第5章:家族介護は「自然」か

第6章:ケアとはどんな労働か

第7章:ケアされるとはどんな経験か

第8章:「よいケア」とは何か~集団ケアから個別ケアへ

第3部 協セクターの役割

第9章:誰が介護を担うのか~介護費用負担の最適混合へ向けて

第10章:市民事業体と参加型福祉

第11章:生協福祉

第12章:グリーンコープの福祉ワーカーズ・コレクティブ

第13章:生協のジェンダー編成

第14章:協セクターにおける先進ケアの実践~小規模多機能型居宅介護の事例

第15章:官セクターの成功と挫折~秋田県旧鷹巣の場合

第16章:協セクターの優位性

第4部 ケアの未来

第17章:ふたたびケア労働をめぐって~グローバリゼーションとケア

第18章:次世代福祉社会の構想

「あとがき」

「ケア関連年表」

「参考文献」

「人名索引」

「初版への序文」の冒頭では、東日本大震災の犠牲者の65%が高齢者であったことが示されます。地震、津波、火災をかろうじて逃げ延びて避難所に身を寄せた人々の中でも高齢者が次々に亡くなっていったとして、著者は次のように述べています。

「非常事態が起きたとき、高齢者は災害弱者になる。障害者も病人も、子どもも女も災害弱者になる。非常事態には、弱者が弱者であることがきわだつ。強い者、そなえのある者、情報や才覚のある者は助かるだろうが、阪神・淡路大震災のときも、今度の東日本大震災でも、子どもを呼びに家にもどった親や、老いた父母を連れ出しに家のなかへはいった息子や娘たちが、同じように火に巻かれ、波に呑まれた。

今回の震災でとりわけ感じいったことがある。病院で動けない病人を必死で安全な場所に誘導し、高齢者施設で車椅子の高齢者たちをおぶって上階へと引き上げた。そのために命を落とした職員もいると聞く。その報道が美談として伝えられ、病人や高齢者に対して、命の軽重を問うような反応が聞かれなかったことだ。非常時には自然が人間を強者と弱者とに淘汰する・・・・・・この野蛮な選択淘汰の説を、わたしは高齢者や障害者のケアを論じる場で、どれだけ聞いてきたことか。どこかに潜在しているかもしれないこうした論調は、少なくともメディア上にあらわれることが抑制された。

その背後には、日本における専門職の職業倫理の高さがしばしばあげられる。医師や看護師、ケアワーカーらの職業人は、消防隊員や自衛隊員と同じくらい、命を賭しても自分たちの職業的使命を果たそうとした。

だがもうひとつ、それに加えて、介護保険以降の10年余が、『高齢者のいのちとくらしをまもること』を職業的使命とするひとびとを大量に生み出し、そのひとびとを支えることを国民的な合意としてきたことをあげたい」

著者は、「本書は介護保険制度が成立しなければ書かれなかった」と述べますが、その理由について次のように書いています。

「介護保険によって歴史上はじめて、『要介護高齢者』が誕生し、『介護サービス』という準市場下のサービス商品が成立し、介護を職業とするひとびとが全国で300万人以上登場し、介護サービス商品市場がおよそ年間8兆円の規模で生まれ、介護に関わる研究対象――すなわち政策と制度、事業者とワーカー、利用者とその家族、現場の諸実践等々―が生まれたからである」

また、本書は高齢者介護を主たる研究主題としますが、その際に「ケア」という上位概念を採用しています。その理由について、著者は次のように述べています。

「これまで主として『育児』の意味に限定して使われてきたこの概念を、育児・介護・介助・看護・配慮などの上位概念として拡張して再定義することで、家事・育児に典型的にあらわれた『不払い労働』、のちに『再生産労働』と呼ばれるようになった分野に関わる理論が、すべて利用可能になるからである」

そして、本書がメアリ・デイリーらにしたがって、「依存的な存在である成人または子どもの身体的かつ情緒的な要求を、それが担われ、遂行される規範的・経済的・社会的枠組のもとにおいて、満たすことに関わる行為と関係」というケアの定義を採用すると著者は明らかにしています。

ケアの倫理学に代表される規範理論に対し、本書が提示する場合は以下の2つ。

第1は、ケアが、つねに「よきもの」とはかぎらない両義性を持つことを忘れないことである。ともすれば「よきもの」とされるケアは、ケアする側にとってもケアされる側にとっても、できれば避けたい負担、重荷、やっかいごとととらえられることもある。

第2は、ケアがケアする側とケアされる側との相互行為であることを前提に、ケアを以下の4つの権利の集合からなる「ケアの人権human rights to care」アプローチを、本書は採用する。このなかにもケアがありがたいものでも、ありがたくないものでもありうる両義性が含まれている」

そして、その4つの権利とは以下の通りです。

(1)ケアする権利

(2)ケアされる権利

(3)ケアすることを強制されない権利

(4)(不適切な)ケアされることを強制されない権利

したがって「よいケア」とは、ケアされる者とケアする者双方の満足を含まなければならないと著者は述べます。

著者は、家族、市場、国家に次ぐ第4のアクターとして、市民社会としての「協セクター」に大きな期待を寄せ、次のように述べています。

「回顧的にいえば、近代とは家族、市場、国家の3点セットが席捲し、その万能性が疑われなかった時代だった、と言ってもよいかもしれない。21世紀とは、この家族、市場、国家の近代トリオがその限界をあらわにした時代だと呼ぶことができるだろう。

そのなかに登場した第4のアクター、市民社会こと『協セクター』に多くのひとびとは期待をつないでいる。わたしも例外ではない。なぜかといえば、家族、市場、国家の近代トリオが目の敵にして解体しようとしたものがコミュニティだったからであり、『市民社会』と呼ばれる領域はこれまでつねに、この近代トリオの「残余部分」でしかなかったからである。そしてこの『残余部分』から、従来と異なる新たな共同性が生まれつつある。わたしはこれを旧来の『共同体の復権』とは考えない。それは近代を一巡したあとで、『家族の失敗』『市場の失敗』『国家の失敗』が身に沁みたひとびとによって担われた新しい共同性、自助でもなく公助でもない共助のしくみだからである」

この「協セクター」の存在は、いわゆる「無縁社会」を乗り越えるためにも大きな役割を果たすのではないかと思います。さらに、協セクターについて、著者は次のように述べます。

「日本における協セクターの追い風になったのは、98年に成立したNPO法と介護保険法である。前者はそれ以前には存在しなかったNPOという事業体をつくりだし、後者はそれが成りたつための基盤を提供した。

それ以降、日本においてNPOが、とりわけ福祉分野における介護系NPOが、雨後の筍のごとく簇生するに至ったことは周知のとおりである。

そのなかでもわたしは、とりわけ生協系の福祉事業に強い関心を持った。その理由はふたつある。ひとつは生協系の事業はNPO法が成立する前から共助の理念にもとづいて福祉サービスの担い手になってきたという前史があるからである。もうひとつは、生協系の福祉事業の担い手たちは、そのほとんどが家事・育児経験のある中高年の既婚女性たちであり、彼女たちが家庭でやってきた『不払い労働』が、外にでてやれば『支払い労働』になるという歴史的変化をひきおこす条件を、介護保険法が整備したからである」

このように、著者は生協系の福祉事業に大きな期待を寄せています。わたしもコミュニティ再生を考える上でこれまで生協というシステムに注目してきました。協セクターには、いわゆるNPOも含まれますが、著者は次のように述べています。

「NPOの事業が先進的であるのは、ボランティア活動の3つの条件、(1)自発性、(2)無償性、(3)先進性を満たしているからである。NPOの場合は、(2)無償性は「非営利性」と読み替えられよう。わたしがNPOを含む協セクターに期待するのは、当事者ニーズにもっとも近い位置にいて先進的な事業モデルを創造する役割を果たしてきたからである。そうした事業が採算ベースに乗ることが証明されれば、もっと大きな資金力を持った営利法人がそれに追随して事業に参入するであろう。営利法人に追いつかれたときには、協セクターはもう一歩先にいっていなければならない。その意味では、『先進性』とは、協セクターの強みでもあり、課題でもある。協セクターとは市場との一歩違いの競争に、つねに勝ちつづけていなければならない宿命のもとにおかれている」

日本の介護の現状を見るかぎり、さまざまな問題を抱えています。著者は、現代日本の介護の問題点について次のように述べています。

「現状のままの低い労働条件が続くかぎり、介護の労働力不足が起きるそれなら条件を変えないまま、その労働条件に合意してくれる労働者をよそから調達すればよい――グローバリゼーションとは、労働力の移動をますます容易にする世界史的な変化のことであった。諸外国の例を見れば、「労働鎖国」の日本だけが例外に見える。2009年度からスタートしたEPA協定のもとにおけるインドネシア人およびフィリピン人看護師・介護士の導入が、日本における『労働開国』の一歩にあたるのかどうかは、まだ予断を許さない。なぜならEPA協定のもともとの政策意図が日本国内における介護・看護労働力不足に応えることを目的としていないからであり、また年間500人規模の外国人の導入は介護・看護労働市場の全体の規模から見れば焼け石に水だからである。日本政府も経済団体も、本格的な『労働開国』へ向けて舵を切ったとはとうてい言えない」

著者は、1990年に刊行した『家父長制と資本制』という著書の最後に「なぜ人間の生命を産み育て、その死をみとるという労働(再生産労働)が、その他のすべての労働の下位におかれるのか・・・・・・この問いが解かれるまでは、フェミニズムの課題は永遠に残るだろう」と書いたといいます。フェミニズムの課題はともかく、わたしは「人間の生命を産み育て、その死をみとるという労働」が何よりも敬意を払われるべき尊い仕事であるという指摘には全面的に賛成です。

「初版への序文」の最後は、次のように格調高い文章で締め括られています。

「『災害ユートピア』ということばかある。『受難の共同体』は、わかちあいの理想を一瞬でも実現させる。行政も警察も機能しなくなったとき、日本ではホッブズのいう『万人の万人に対する闘争』、弱肉強食の野蛮状態は現象しなかった。

それを日本人の国民性に解消する必要はない。東北人の忍耐強さに還元しなくてもよい。前近代的な血縁・地縁社会が彼の地では生きているからだと想定しなくてもよい。民主主義と市民社会の成熟の証だと思えばよい。なぜなら市民社会とは、どんな条件下におかれた他者であれ、自分と同じ人格を持った個人として尊重するという想像力にもとづいているからである。受難はわたしだけではない、わたしは被災者ではないが他人事ではない、わたしにできることがあればできる範囲で助け合い、支えあおう、という市民意識が、地域と国境を越えて、これだけの規模とレベルで拡がったのだ。

そのなかで災害弱者に対するまなざしも育まれた。高齢者を高齢だからという理由で、助からなくてもよかった、とは誰も思っていない。避難所では医療ニーズだけでなく介護のニーズが求められた。医療関係者だけでなく、介護ワーカーにも出番が要請された。寝たきりや車椅子の人たちに、支援の手をさしのべる動きもあった。

わたしたちが到達した社会はこのようなものだ。希望を持ってよい」

さて、第4章「ケアに根拠はあるか」の冒頭で、著者は「なぜ高齢者をケアするのか?」という根本的な問題提起を行った後、次のように述べます。

「この問いは、実はおそろしい問いである。なぜなら、それを正当化する根拠が、実のところ、与えられていないからである。そして歴史的に見れば、今日の基準から見て介護を必要とされる高齢者が必ずしもケアを与えられてこなかった現実がある。高齢者介護とは、理論的にも実践的にも新しく登場したニーズであり、あってあたりまえのものとして自明視することはできない」

「ケアの根拠」という問題は、「人間とは何か」という問題につながっているのではないでしょうか。『隣人の時代』(三五館)に書いたように、わたしは「助け合いは人類の本能」と考えていますので、ケアの根拠や意味もそこに求めるべきだと思います。

また、第5章「家族介護は『自然』か」の冒頭で、著者は次のように述べています。

「動物の世界には育児行動はあっても、高齢者介護はない。介護とはすぐれて人間的な行為であり、何が介護かは歴史と社会によって変動する。『孝』という徳があること自体が、介護が自然現象ではなく人為的におこなわれる規範的な行為であることを示す。家族史研究は、母性愛もまた本能ではなく、歴史的な構築物、したがって規範的な制度であることを証明する。もし母性愛が『自然』であり『本能』であるとしたら、その『喪失』や『崩壊』が起きるわけがないからである」

母性愛さえも本能でないとしたら、相互扶助を人類の本能であるとするわたしの考えは著者から厳しく批判されるかもしれません。それでも、わたしは「助け合いは人類の本能」だと思っています。

そして、じつは著者も母性愛は本能でなくても相互扶助は本能であると考えているようにも思えるのです。そうでなければ、本書のような「社会的弱者に配慮する社会」を構想する「ケア」の書を著すはずがないと思います。

第6章「ケアとはどんな労働か」で、著者は「ケアワークの概念化」を行います。

「ケアは与え手の側から見れば、サービス(奉仕)である。それを労働と呼ぶことに、抵抗を感じる人々もいるに違いない。サービスには、字義通り『召使いの使役』から、『ボランティアの献身』、『神への奉仕』、さらには市場で取引される『商品としてのサービス』に至るまで、文脈に応じて多義性がある。また兵役義務や服務中の軍人にも使われる。サービスは労働である場合もあれば、そうでない場合もあるが、わたしがここで、ケアを与える行為は、ケアの与え手にとってはケアワークという名のサービス労働である、とするのは以下の理由による。

サービスとは、受け手のニーズに応じて提供される行為であり、同じ行為が提供者にとっては、サービスを生産する行為となる。すなわちサービスを中心に見れば、与え手はサービス生産者であり、受け手はサービス消費者である。サービスを生産する行為が労働なら、ケアというサービスを生産する者は、ケアワーカー、すなわち労働者である。この労働には、不払い労働と支払い労働の2種類がある。またケアサービスには商品となるものとならないものがあり、市場で交換されれば、サービス商品となる。このようにケアサービスの生産をケアワークとすることによって、これまで不払い労働について論じられてきた理論がすべて適用できるようになる」

ケアとサービスの関係について、わたしの考えは著者とは少し違います。隣人愛の「かたち」としてのホスピタリティは、大きく「サービス」と「ケア」に分かれるのではないかと思っています。そして、その代表的な施設がホテルとホスピタル(病院)のような気がします。

第10章「市民事業体と参加型福祉」も興味深い内容でした。その冒頭で、著者は次のように述べています。

「日本では2000年4月以降、限定つきではあるが、高齢者介護に公的責任を認めた介護保険がスタートしたことで、ケアをめぐる環境条件がいちじるしく変わった。介護保険はドイツをモデルとしたと言われるが、その実、他のどこの社会にもない日本に独自の制度であり、そのもとでケアの実践経験がすでに10年にわたって蓄積してきたことから、世界的に注目を浴びている。介護保険下の日本のケア実践はすでに、外国から学ぶものであるより、外国へと情報発信していくべきものとなっている」

同じ第10章で、著者は「隣人」という概念についても次のように述べています。

「『隣人』という概念は、たんなる空間的近接を指すよりももっと比喩的なものである。価値観やライフスタイルを共にする人々の共同性を前提とする『コミュニティ』を物理的な近接だけで捉えるだけでは十分とは言えない。熊本県K市で世帯数114の集合住宅におけるソシオメトリーを調査した東京大学社会学研究室の研究によれば、人間関係のネットワークは設計した建築家が期待するようなフロアの近接や階段室の共有によってではなく、たとえば同じ年齢の子どもがいるといったライフスタイルの共有によって、階や棟を越えて成立していた」

わが社の老人ホームはその名も「隣人館」というのですから、著者のこの指摘を十分に参考にしたいと思います。わが社は、いわゆる協セクターではありません。わが社は互助会であり、さらに言えば、株式会社です。当然ながら、「福祉経営」というものを行う必要があるわけです。

介護アドバイザーの高口光子氏は「人が集団で社会的使命を果たそうとすれば、管理はどうしても必要である」と語っていますが、著者は「管理」という言葉は「統制」というネガティブなイメージにつながるので「マネジメント」と言い換えることを提案して、次のように述べます。

「介護保険にはケアマネジメントというしくみがあるが、これは保険の枠内で、当事者ニーズにとってもっともコスト・パフォーマンスのよいサービスの組み合わせを考える管理術である。マネジメントは、べつに『経営』とも訳される。営利であれ非営利であれ、集団目標を達成しようとする集団には『経営』がなくてはならないが、これまで非営利の団体には「経営」が想定されないばかりか、営利事業を想起させるという理由で忌避すらされてきた。経営とはまず第一義的に『経営効率』という名のコスト・パフォーマンスの追求を意味し、利潤の最大化をめざすものと考えられたからである」

さらに、福祉事業におけるマネジメントについて、著者は述べます。

「事業的な側面をともなわない運動にもマネジメントは必要だし、実際にはそれにあたる活動が存在するにもかかわらず、運動体のマネジメントは『見えない労働』となってきた。自発性や無償性を前提とするボランティアの側面を持つNPOでは、人的資源の動員は必須の条件であり、NPO論者はこれを『企業においては存在しないマネジメントであり、NPO独特の高度なマネジメント能力が要求されている』と言う。というのは、企業の人事管理は、賃金とポストという報酬によってコントロールすることができるが、NPOではそれらを利用可能な資源とすることができないために、『自己実現』という目に見えない報酬を用意しなければならないからである。運動体やNPOなどの現場でマネジメントに当たってきた人々が、企業経営者に比べても高いマネジメント能力を備えていることは経験が教えるところであり、この側面を田中はNPOの『人材養成機能』と呼ぶ」

第14章「協セクターにおける先進ケアの実践」には、小規模多機能型居宅介護の事例がふんだんに紹介されており、実務の大きな参考になります。

たとえば、著者は「家族でないからこそ、やさしくなれるし、過去の記憶やしがらみがないので気持ちよく介護できる」という言葉を紹介しています。至言だと思います。

また、「それに加えて、『やさしくなれる』条件には、期間限定ということもあるだろう。5時まで看たら、ここまで看たらOK、という時間と程度の限定である」とも述べています。ここには、きれいごとではない現実的な視点があります。そして、著者は次のように述べています。

「小規模多機能型事業所が提供している『家族的な介護』とは、けっして『家族に代わる介護』のことではない。本書が前提としている福祉多元社会のモデルにしたがえば、官/民/協/私の各セクターには、他に代替できない役割分担がある。したがって利用者の生死にかかわる意思決定や、心理的なサポートなど、家族(私セクター)には家族でなければできない役割がある。協セクターの事業体は、あくまで対価を代償に、プロでなければできない介護を提供していると自覚すべきだし、そのことにプライドを持つべきであろう。『家族のような』という形容詞は、その事実をおおいかくし、家族介護をふたたび理想化することで、福祉を補完主義モデルで捉える結果に終わることになりかねない」

著者によれば、介護保険が公社や社協など官セクターの事業者に持ちこんだのは、「経営」という概念でした。そして、以下のように福祉経営を定義しています。

「福祉経営とは(1)ケアの受け手とケアの与え手の双方の満足が最大化するような、(2)持続可能な事業の、(3)ソフトとハード両面にわたる経営管理に加え、(4)市民の合意と資源調達および(5)社会的設計の提案と実践を可能にする経営のこと」であるというのです。

第18章「次世代福祉社会の構想」では、著者は高齢者介護に加えて障害者介護の問題を持ち出し、次のように述べます。

「介護保険の老・障統合については、被保険者を40歳以上から20歳以上に変更し、加齢にかかわらずあらゆる障害に関して、要介護状態が発生したら誰でも必要なサービスが受けられるようにしようという提案は、これまでにもくりかえしあった。仮に障害者を対象に含めても、年齢に応じて要介護(介助)者が発生する確率は年齢が若いほど低いから、財政的には今より安定するだろうことも予想されている」

そして、「老・障・幼の統合へ」として、次のように訴えるのです。

「わたしはこれに乳幼児のケアを統合すべきだと考えている。『ケアの社会化』の巨大な一歩が介護保険なら、二歩めが障害者自立支援法、その完成が老・障・幼統合のユニバーサルな『社会サービス法』である。すなわち年齢と家族構成を問わず、ケアが必要な状態の個人に、対人サービスを権利として給付するという制度である」

(社)全互協の社会貢献基金の活動を通じて、障害者福祉の重要性を痛感していました。

高齢者へのケア、乳幼児へのケア、そして障害者へのケアが統合されれば、たしかに著者のいう「社会的弱者に配慮する社会」の実現に近づきます。

本書の最後で、著者は次のように述べています。

「超高齢社会は、すべての人々に遅かれ早かれ『依存的な存在』、すなわち社会的な弱者になることを予期させずにはいない。加齢は誰にも平等に訪れる。時間という資源だけはすべての人々に平等であり、そして誰にもコントロールすることはできない。社会的強者と弱者との境界が攪乱され、誰もが自分が弱者であることを受け入れなければならなくなるときが来れば、リスクと安全の再分配に対するニーズは不可避に高まるだろう。そのための社会的合意が、前世紀の末、97年に介護保険法の成立というかたちで達成されたことは、わたしたちに『社会連帯』に対する希望を与える。

『依存的な存在』をめぐるありとあらゆる社会的な課題は、高齢者だけでなく、女性、子ども、障害者、病者などを横断してケアの課題のもとに合流しようとしている。ケアの思想と実践とは、超高齢社会を生きるすべての人々にとって必須の課題なのである」

わたしは本書を読み、わが社が介護事業に進出するにあたって、強い責任感と使命感を持たなければならないと改めて痛感しました。それと同時に、わが社が真の「ホスピタリティ・カンパニー」となるためには、どうしても介護事業を手掛けなければならないことにも気づきました。

なぜなら、「ケア」とは「ホスピタリティ」の核心だからです。わたしは、これからも本書を何度も読み返して「ケア」について考えていきたいと思います。