- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0530 小説・詩歌 『源氏物語 千年の謎』 高山由紀子著(角川文庫)

2012.01.20

わたしのブログ記事「源氏物語 千年の謎」に書いた映画の原作を読みました。『源氏物語 千年の謎』高山由紀子著(角川文庫)です。『源氏物語 千年の謎2』という続編も一緒に読みました。

著者は1945年生まれの脚本家・映画監督です。2003年に脚本・監督を務めた「娘道成寺 蛇炎の恋」でワシントンDCインディペンデント映画祭最優秀賞を受賞しています。そんな著者が初めて書いた小説が『源氏物語 千年の謎』だそうです。表紙カバー裏には、以下のような内容紹介が書かれています。

「天皇の皇子として生まれながら臣下に落とされた光源氏。だが、その類い稀な美貌の虜になった宮廷の美女たちは、源氏を惑わせてゆく。寵妃・藤壷への禁断の恋。六条御息所との燃え上がる愛。正妻・葵の上との冷えた関係。愛と嫉妬と憎悪の地獄をさまよう源氏は、ついに幽鬼のごとく作者・紫式部の前に立ち現れる。陰陽師・安倍晴明が怨霊と対峙するが…。読みはじめたら止まらない、全く新しい『源氏物語』の誕生」

また、続編として『源氏物語 千年の謎2』も刊行されています。その表紙カバー裏には、以下のような内容紹介が書かれています。

「帝の寵姫・朧月夜と密会し、須磨へ流刑となった光源氏が、明石の君に心奪われる。その構想を筆にするため、須磨を旅した紫式部は、海岸で謎の修行僧・孤雲に出会う。孤雲は式部が執筆中、いつも聞こえてきた安倍晴明の琵琶を携えていた。京に戻った式部は、東宮の妃に取り憑いた妖怪を祓うため、孤雲が御所入りしたことを知り、奇妙な偶然に心ざわめくのだった。更けゆく夜に琵琶の音色が流れ、再び式部の物語が動き始める」

このように2冊の内容紹介だけを読むと非常に面白そうです。

しかし実際に読んでみると、文章がこなれていないというか読みにくかったです。

せっかく焦点を当てた陰陽道の描き方も中途半端でした。そして、何よりも時代考証の点で疑問を感じた場面が多々ありました。

アマゾンのレビューで「死の穢れを厳重に忌む当時、道長が『自分で』人を殺す場面がありましたが、あれはありえないだろう……と。(殺す必要があれば、道長おかかえの源頼光などの武士を使ってさせたハズ)」という書き込みがありましたが、同感です。正直言って、原作は映画に比べてずいぶんと見劣りすると思いました。絢爛豪華な宮中行事を見事に描き、中谷美紀と東山紀之の演技が光った映画のほうが消化不良の原作よりもずっと上でしょう。

ただ、わたしは「あらゆる本を面白く読む」男です(笑)。本書にも、もちろん興味深い箇所はありました。とにかく、成功か失敗かは別として、あの『源氏物語』をエンターテインメントとして再構成しようという壮大な志は評価できます。

『源氏物語』といえば、世界最古の長編小説として知られています。紫式部が綴った、この全54帖の物語ほど、時を超えてあらゆる時代の人々の心を強くとらえるものはありません。かの本居宣長は、その物語の中に、「もののあはれ」という日本人の心の核となるものを見出しました。近代になっても、谷崎潤一郎、円地文子、瀬戸内寂聴などの作家たちが現代語訳に取り組んできました。まさに、最も日本人に愛された文学だと言えるでしょう。

それから、天上の月と湖面の月という「2つの月」を描写した部分が興味深かったです。これは、うまく現実世界と物語世界のメタファーになっていました。その他にも、本書には月を描いた箇所が多く、「月狂い」のわたしは嬉しかったです。照明が暗かった平安時代においては、月が重要な役割を果たしました。

もう1つ、暗い時代に重要な役割を果たしたものがあります。それは、香りです。そう、『源氏物語』は、香りの文学でもありました。仏教とセットで日本に伝えられた香文化は「祈りの香」として定着しましたが、平安時代になると、貴族たちによって生活文化に取り入れられ、「雅の香」となったのです。

ちょうど、それまでの万葉仮名つまり漢字の代用として平仮名が作られたように、平安時代には日本オリジナルの「和の文化」が次々に生まれていました。香文化もまた、仏教寺院での祈りの場だけでなく、平安貴族が自分の部屋でも楽しむために身近な生活文化となったわけです。

現在でいえば、ルーム・フレグランスですね。そんな時代に書かれた『源氏物語』には、ルーム・フレグランスとしての香の魅力が花開いています。『源氏物語』は、言うまでもなく恋愛文学です。当然ながら、男女の交わりが主要なテーマとなります。平安時代の夜は電気もなく暗かったわけですから、夜這いに来た愛人の顔をはっきりとは判別できません。代わりに、香りでその人物を判別したわけです。愛しい人の残り香、衣装に焚きしめられた香り、優雅な花の香り、香りを演出する「闇」や「身じろぎ」・・・『源氏物語』は、ありとあらゆる香りの魅力に満ちています。

主人公の光源氏は高級な香りを放っていました。着物に香を焚きしめていたのですが、これは平安貴族のファッションであり、教養でもありました。その香は、それぞれの貴族の家オリジナルのレシピで作られていましたが、源氏の場合は、「こんな高貴でいい香りは、源氏しか焚きしめられない」と思わせる最高級品でした。

「帚木」の巻には、次のような描写が出てきます。

「(源氏が)『や、や』と、のたまふに、(侍女が)あやしくて、さぐりよりたるにぞ、(源氏の香りが)いみじく匂ひ満ちて、(侍女の)顔にもくゆりかゝる心地するに、(侍女はこの男が源氏だと)思ひよりぬ。」

紀の守の邸に泊まった源氏が、愛しい空蝉の寝床に忍び入り、大胆にも彼女を両腕に抱き上げて自分の部屋へ行こうとしているところに、侍女が駆けつけてきたという場面です。当然ながら、「何者!」と声を荒げて男をとがめ、人を呼ぼうとしたでしょう。

しかし、男の着物に焚きしめられていた香りの素晴らしさに圧倒されてしまうのです。これで、暗がりにいる相手の男が非常に身分の高い貴公子であることがわかります。今夜、この邸に泊まっている貴公子は源氏しかいませんから、この高貴な香りの持ち主が源氏であることが明らかになるのです。高級な香を焚きしめているということは、それを可能にする財力があるということです。たとえ今は落ちぶれて貧乏になっていても、名家の貴族たちは、代々に伝わるすばらしい香だけは絶対に手放しませんでした。

「若紫」の巻には、「そらだきもの心にくくりかをりいで」という一文がありますが、貴重な香を上手に使いこなすことによって、その持ち主の正体が大変高貴な人であるということを示します。香りだけで、その人の身分や立場や暮らしぶりが説明できるほど、この時代の香りは今からでは想像できないほどの凄い情報だったわけです。

さらに「梅枝」の巻には、有名な「六條院の薫物合わせ」が描かれています。光源氏は娘である「明石の姫」の入内にあたって、愛する4人の女性たちに選りすぐりの「香」を創るように命じました。その香は、姫が宮中に上がることを祝う大切なものでしたが、4人の女性たちの想いや人柄も表れて、それぞれの香が創られました。すなわち、朝顔の君の「黒方」、紫の上の「梅花」、花散里の「荷葉」、そして姫の母親である明石の君の「薫衣香」です。姫はやがて中宮となり、『源氏物語』後半「宇治十帖」の主人公「匂宮」を生みました。

その名の通りに、匂宮は自己表現としての香りを強く意識し、さらによい香りを創るために努力を重ねます。香料丁子で深くあでやかに絹糸を染めて織り上げた匂宮は、直衣に仕立てたそれを着て母のもとを訪れます。

体温と汗の湿り気を受けて、丁子染めの直衣から芳香が漂ってきます。香りが色を生み、その色から再び香りが導きだされる。これを「香染」と呼びます。それにしても、なんと雅な世界でしょうか!

この他にも、香りにまつわるエピソードが満載の「源氏物語」とは世界最古の長編小説であるとともに、世界最高の「香り文学」と呼べるでしょう。

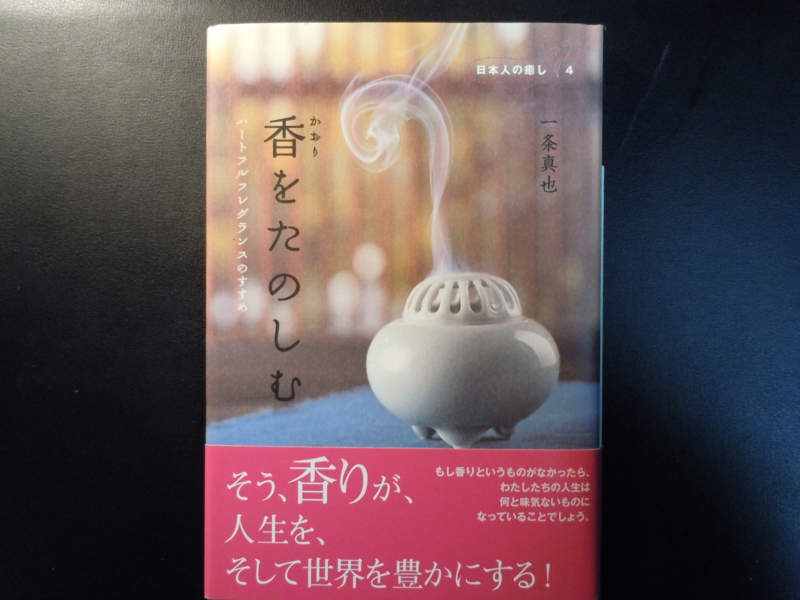

かつて、わたしは『香をたのしむ』(現代書林)という著書で、「香り文学」としての『源氏物語』について書きました。興味のある方は、ぜひお読み下さい。