- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

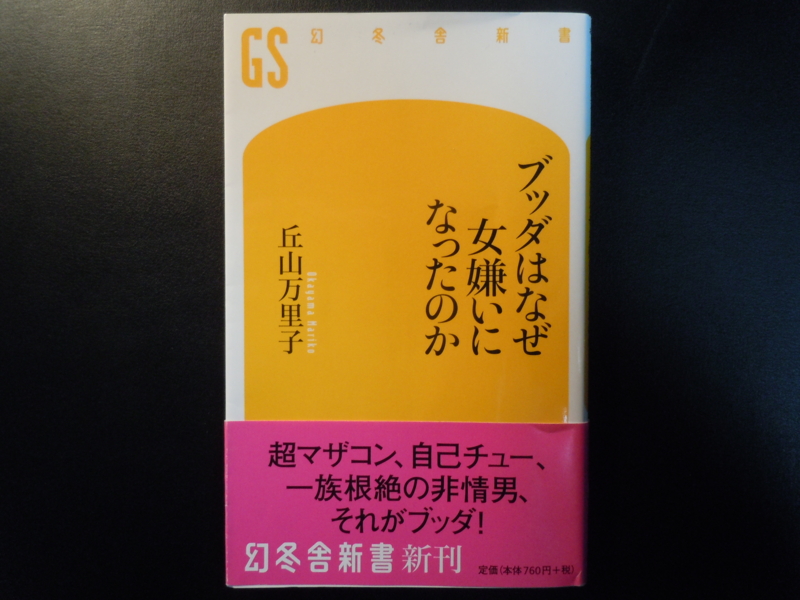

No.0535 評伝・自伝 『ブッダはなぜ女嫌いになったのか』 丘山万里子著(幻冬舎新書)

2012.01.26

『ブッダはなぜ女嫌いになったのか』丘山万里子著(幻冬舎新書)を読みました。

「カラオケ・キング♪」こと日本経済新聞社の鈴木慎一さんから「東京の止まり木」ことカラオケ・スナックDANで頂戴した本です。わたしと会う直前に読み終えたそうです。

本書の著者紹介によれば、著者は「東京生まれ。桐朋学園大学音楽学部作曲理論科卒。同大学助手を経て音楽評論の道に入る。『音楽現代』誌第一回新人評論、新人賞受賞。日本大学文理学部非常勤講師。現代作品における東洋思想を軸に、日本の作曲家論を中心とした評論を展開」しているそうです。また、本書のカバー裏にある内容紹介は、以下の通りです。

「ブッダとは『悟った人』の意味だが、その悟りへの歩みは、生後間もない息子に『ラーフラ(=邪魔者)』と名付け、妻子を置き去りにして出奔することから始まった。『人とかかわるな、交わるな』と説いたブッダは、『女の究極目標は相手を縛り支配すること』と断じ、女の出家に最後まで難色を示し続けた。ようやく尼僧を許可した後も、女の存在が仏法を駄目にすると愚痴って弟子を悩ませる。この徹底した女性への警戒心、恐怖感はどこからきたのか。原始仏教経典を精緻に読み込むことで見えた、生みの母、育ての母、妻との愛に苦悩する、知られざるブッダの姿」

著者は、「プロローグ」で「息子を邪魔者と名づけ、その誕生の夜、妻子のもとから去る男。これが、ヒマラヤ山脈の麓の小国の王子シッダッタが、ブッダとなってゆくにあたっての旅立ちの姿である」と書き、さらに次のように述べています。

「まったくもって、人と深くかかわらなければ、人生は気楽なものではなかろうか。誰かを好きにならなければ、相手の気持ちが離れたといって苦しみ傷つくこともないし、他に誰か好きなひとでもいるのではないか、と猜疑や嫉妬にかられることもない。

愛されすぎても重荷だし、勝手に想いを寄せられてストーカーに命を奪われることもある。全て、誰かと深くかかわる、もしくはかかわられるから起きることで、広く浅く、が最も無難なのである。その意味で、昨今の若者たちの、他人と濃密な関係を結びたがらない傾向は、一見、ブッダの教えを具現している、とも言えようか。

とにかくブッダは、『かかわるな』ばかりか、『愛するものをつくってはならぬ。愛は苦しみのもとだから』とさえ言った。だがこれは、裏返せば、自分は愛に苦しんだから、その苦しみがどんなものかよくわかる、という告白ではないか。『愛念のあやまちを断ち切れ』の裏には、愛念のあやまちをかつて自分は犯した、があるのではない」

そして著者は、ブッダの思想の核心について次のように断言します。

「ブッダの教えには、『愛するものをつくるな』とはほとんど対照的に思われる『一切の生きとし生けるものに慈しみを』というものもある。私たちのよく知る慈悲である。

簡単に言うなら、『誰をも特別に愛さない』ことから『あまねく誰をも愛する』ことまで、を、彼は自在に説いたのだ」

著者によれば、ブッダは慈しみの母のまぼろしを抱く一方で、「母子の絆を断て」とも説きました。誰にも絆を断たれることのない母の姿を追いつつ、もう一方では「どんな絆も断たねばならぬ」と言ったわけです。また、「慈しみ」と同じ経典の「犀の角」の教えの中でも、ブッダは母子の絆を「断て!」と言っているというのです。

ところで、著者はブッダと並ぶ聖人であるイエスにも「捨てよ、滅ぼせ」に似たような感覚を示す言動があることに注目します。それは、ガリラヤのカナという町で起こした奇蹟にまつわる話(カナの婚礼)の中でのことです。

イエスは、懐かしい母に対して、なんと「女よ」と呼びかけました。さらに、「お酒がない? それがどうかしましたか」といったように、子が母に対する態度とも思えない言葉も吐いています。著者は、次のように述べています。

「すでに洗礼を受けたイエスが、この世の母子のつながりなど断ち切って、神の子イエスであることをほのめかす一節とも読めるのだが、このあたり、聖人というのはやはり、どこかの時点で、現実的な『誰かの子』であることを否定して、『神の子』もしくは『みんなの仏』へと変身してゆくものなのだろうか。

母にとっての私の息子、という個人的なかかわりを超え、もはや自分は人間全般というものへ歩み出したのであるから、『我が子』などという意識を持ってもらっては困る。そんな感覚だ。要するに、愛執を振り捨てて慈愛・博愛の世界へ飛び立った。母を振り捨て、慈愛の境地へ、なのである」

このブッダとイエスにおける共通点の指摘は興味深く読みました。両者の共通点については、コミック『聖☆おにいさん』の書評に書きました。さらに詳しく知りたい方は、拙著『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)をお読み下さい。

著者は本書を通じて、ブッダを「捨てる人」そして「逃げる人」として見ています。「エピローグ」でも、次のように述べています。

「彼は苦しみのあまり、全てを捨てて森に逃れたが、そこで知ったのは、自分からは逃れられない、という真実だった。愛執は自分の中にこそある。愛執の根源たる自分の妄執、妄想、それを見極め、駆逐することが彼の修行であった。

人とかかわらず、愛さず、執着する心身を断ち切って生きなさい、という教えは、その苦悩から導き出された1つの答えである。

だが、誰をも特別に愛さないのは、実に難しい。人はやはり誰かを愛し、愛されたいし、愛とは、特別な人との特別な感情であり、関係だから」

そう、ブッダの生涯について考えることは、「愛」について考えることでもあるのです。ここで言う「愛」は、ミュージシャンが聴衆に呼びかける「愛し合ってるかい?」のようなポジティブな意味ではなく、人間の心の一番奥深い部分を覗き込むような怖ろしい側面を持っています。実際、「愛」ほど厄介で怖ろしいものはありません。著者は述べます。

「誰をも特別に愛さないことは、人を愛さないということではない。むしろ、自分の苦しみの経験から全ての人々の苦しみを知り、自分の苦しみからの離脱を全ての人々の苦しみからの離脱へと役立てるのが道、と彼は感じたのではないか。

そこに、もう1つの愛の形、人間への振り返り、『慈しみ』の原点があり、のちの大乗仏教の萌芽があろう」

単なる「愛」は「慈しみ」へと昇華して初めて、人間にとって大切なものとなります。

著者は、ブッダにおける「愛」の観念は、明らかに生母マーヤーへの渇愛に大きな影響を受けていると見ています。その渇愛は、ブッダになる前のゴータマ・シッダールタにこの世の苦をもたらしましたが、慈しみの母という幻は、死に至るまでブッダを慈愛へと導き続けました。著者は、「エピローグ」の最後に次のように述べています。

「ブッダはその教えを身分階級の区別なく遊女たちにまで説いたが、旅路で出会うそれら民衆ひとりひとりからの問いかけと、それに対する答えを通して、母に見たまぼろしを、彼は自分自身の確かな『慈しみ』へと変えていったのだ。この長い旅と年月、人々との出会いがブッダを育てたのだとも言えよう。

ちなみに、イエスはわずか3年ほどの活動で30代での十字架上の死を迎え、ムハンマドはおよそ20年、イスラーム教布教に奮闘し60代で没している。ブッダの人生の長さの意味は、『絆を断て!』から『あまねく愛せよ!』までの豊かさ、深さに示されると言ってよかろう。彼は両者の間を自在に往還したが、それは人と人とのかかわりの要諦を、人と時とに応じて説く智慧でもあった」

「愛」や「絆」といった単語が安直に消費されている現在、ブッダの本当の考えを知ることは意義があると思います。ただし、言わせてもらえば、『ブッダはなぜ女嫌いになったのか』というタイトルはいただけません。「超マザコン、自己チュー、一族根絶の非情男、それがブッダ!」というサブタイトルはもっと感心できません。

『葬式は、要らない』もそうですが、どうも幻冬舎新書の編集部あるいは幻冬舎の経営者には、本の内容をオーバーに煽り、「看板に偽りあり」と言えるほどのスキャンダラスなタイトルをつける癖があるようです。「商売としての出版なのだから当然」と反論するかもしれませんが、それでもブッダほどの偉大な聖人を貶めるのは納得できません。

『洗脳論語』という本もそうですが、ただただ本を多く売りたいという目的で、孔子やブッダといった聖なる存在を貶めてはならないと思います。