- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

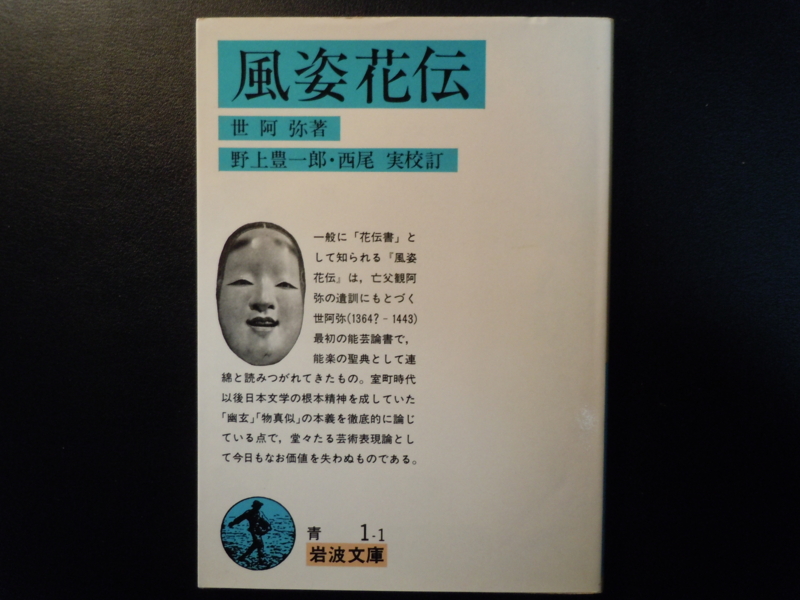

No.0529 日本思想 『風姿花伝』 世阿弥著、野上豊一郎・西尾実校訂(岩波文庫)

2012.01.16

以前、鎌田東二先生が小倉に来られたとき、世阿弥の『風姿花伝』をお貸ししました。そのとき、先生は松柏園ホテルの一室でわが蔵書を使って、論文を書かれました。

それを思い出して、『風姿花伝』世阿弥著、野上豊一郎・西尾実校訂(岩波文庫)を再読しました。世界的にもユニークな芸術論を展開した本書は、俗に『花伝書』と呼ばれるように、結局は「花」について論じた書物といってよいでしょう。

「花」といえば、「時分の花」「第一の花」「当座の花」「誠の花」「身の花」「外目の花」「老骨の残りし花」「時の花」「声の花」「幽玄の花」「わざよりいでくる花」「年年去来の花」「秘する花」「因果の花」「無上の花」「一且の心の珍しき花」「誠に得たりし花」などの言葉が本書には次々に出てきます。

あるいは、「花なくば」「花失せて」「狂ふ所を花に当てん」「面白き所を花に当てん」「この道はただ花が能の命なるを」など、まるで「花の言葉辞典」と呼びたくなるほど、じつにさまざまな視点から「花」を説いています。

世阿弥は、「花と、面白きと、珍しき」の三つは同じ心であると述べています。

また、「花は、見る人の心に珍しきが花なり」として、人に感銘を与えるものを花として見ています。物まね・幽玄の風姿がどうしたら人に感銘を与えうるか、その根本を世阿弥は「花」であると見たわけです。「咲く道理も散る道理も、人の心のままなるべし」という世阿弥の花は、人々の心がそこに遊び、楽しみ、面白がり、珍しがる心の世界のシンボルでした。

だから世阿弥は、能のシテは50になっても舞台の花をなくしてはいけないと論じる一方で、その花を演じる方法を説いたのです。鬼を演じても、「巌に花の咲かんが如し」というふうに、鬼にも花を演じなければならないと主張しました。

世阿弥はいいます。「うすぎりのまがきの花の朝しめり秋はゆうべと誰かいひけむ」

花を期待する観衆に、さびた、ひえた、しほれた花を演じることが、花よりのなお上のことであり、それは花を根底としてはじめて可能なのです。岩に花を咲かせたり、鬼に花を咲かせたり・・・・・世阿弥は、花を超えた花としてひえた世界を開拓することに成功したのです。村や町の人々、果ては将軍にまでおよぶ多くの観衆の「いのち」に共感を呼ぶ芸能の花は、鬼や岩にも咲くというのです。世阿弥はそれを舞台に咲かせたのです。それは、花の否定ということに他なりません。散らぬ花の発見といってもよいでしょう。

中世のたて花は、花を否定して新しい花を発見しました。それは阿弥と呼ばれる身分の低い階層の芸人や僧侶たちが、水墨画や禅の影響によって、古代以来の日本の伝統を新たに結晶させたものでした。すなわち、日本の社会に一貫して流れてきた「いのち」のシンボルとしての花の思想と、仏教の「空」の理論とが交差して、いけばなや能楽のような新しい文化としての芸道における「花」が誕生したのです。

新しい「花」を最初に誕生させた人物こそ、世阿弥でした。芸道とは、まず世阿弥による能楽の道からはじめて生まれたとされます。その後に、茶道や花道といった言葉が生まれてきたのです。新しい「花」との深い心の語らいのなかから、詩や歌や絵が生まれ、さまざまな舞台芸術も創造されました。

世阿弥は舞台で、生きた人間の「いのち」と共感しあう花を咲かせました。西行や芭蕉は花と心の会話を交わし、そのつぶやきを歌や句として残しました。利休の演じた朝顔の花一輪も、花を究めた花への執念ともいえます。さらには、宗達も光琳も、良寛も一茶も、それぞれに表現の違いはあれども、みなこの花の「いのち」に語りかけることをやめなかったのです。それは近代の画家や詩人を経て、現在のわたしたちにまで続いています。

わたしたち日本人は、花を野や山に、あるいは庭に見出します。また、舞台や茶室にも見出します。さらには、花をそのまま着物に染め、織り出してこれを着ました。日本人ほど花の絵柄の着物を好む民族もいません。桜や梅はもちろん、藤の花とか水仙、光琳の描いた冬木小袖のようなものもあります。

日本人は、花の彼方に花を追いました。花を求めてやまないその執念は、ついに花を否定した花を発見して、独自の花の文化を創造したといえるでしょう。

わたしは、本書『風姿花伝』にインスピレーションを得て、『花をたのしむ』(現代書林)を書きました。ご一読下されば幸いです。