- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

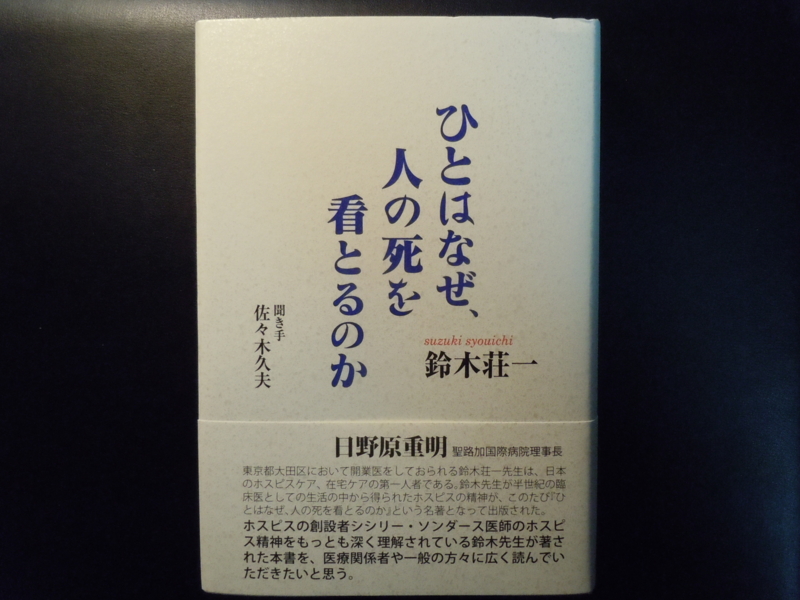

No.0560 死生観 『ひとはなぜ、人の死を看とるのか』 鈴木荘一著(人間と歴史社)

2012.03.13

『ひとはなぜ、人の死を看とるのか』鈴木荘一著(人間と歴史社)を読みました。

著者は、東京都大田区で開業している医師です。また、日本におけるホスピスケア、在宅ケアの第一人者でもあります。帯では、聖路加国際病院理事長である日野原重明氏が「医療関係者や一般の方々に広く読んでいただきたいと思う」と推薦の言葉を寄せています。

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「日本のホスピスの源流」

「『死の臨床研究会』の発足」

「死にゆく患者の心理」

「がん告知とインフォームド・コンセント」

「プライマリ・ケアの新たな視点」

「死を看とる医療の実際」

「在宅ホスピス、在宅緩和ケアへの展開」

「生と死を支えるかけ橋」

「スピリチュアルケア」

「ターミナルケアと宗教」

「安楽死と尊厳死」

「ターミナルケアとクオリティ・オブ・ライフ」

「日本人の死生観」

「終章―あとがきに代えて」

「日本のホスピスの源流」で、著者は『生きる権利・死ぬ権利』鯖田豊之著(新潮選書)を読んで、イギリスに「死を看取る専門の病院」があることを知りました。ロンドン郊外の「聖クリストファー・ホスピス」です。院長であるシシリー・ソンダース博士に手紙を書き、1977年に現地を訪問しました。日本からやって来た著者たちを温かく迎えてくれた女医のソンダース博士は、最初に次のようにホスピスの由来から話はじめました。

「19世紀半ばにアイルランド尼僧会メリー・エーケンヘッド(Mary Aikenhead)は、死にゆく末期患者のための収容施設に、ホスピスという名前をつけたのです」

「死は1つの通過点であり、終着駅ではありません。

中世のホスピスはエルサレムの聖地に往来する旅人がなぐさめ憩う宿と考えられていました。それと同じような使命、つまり生から死への道程のなかで、憩う場所としての役割が現代のホスピスにもあるのです」

ソンダース博士は、著者たちに美味しい紅茶をふるまってくれたそうです。一緒に紅茶を飲みながら、博士は次のように語ってくれました。

「末期患者にすべての医療技術を適用しようとすることは正しくありません。その人にとって最適な医療を選択して行なわれるべきです」と言ってから、さらに「投薬管理さえ上手に行なわれれば、人間性を失わずに、人生最期の日にチューブや点滴針などを刺されずに、一杯の紅茶をゆっくりすすりながら安らかな死を迎えられるのです」

「一杯の紅茶をゆっくりすすりながら安らかな死を迎えられる」という表現は、素晴らしいですね。このときの印象について、著者は次のように述べています。

「ここでは死はタブーではなく、生と死が、今日と明日との関係のように、連続的なものとしてとり扱われていました。隣人の死によって、同室の人の心は動揺することはなく、心の準備ができるというのです。これは医療スタッフが、いかに温かく、しかも巧みに精神的ケアを施しているかの証左だと思いました」

ソンダース博士は、長年の研究から、医師が麻薬の扱いに習熟すれば、副作用がほとんどなしに患者の痛みを緩和できると主張しました。そして、実際に多くの患者のガンによる激しい痛みから解放していったのです。当時、ほとんどの医師は、ガンで死にかけている重症の肺炎患者に対する抗生物質投与を停止することは患者の命を絶つに等しい行為と思われていたそうです。

しかし、著者は「そうした医療環境のなかで、ソンダース先生はそのような治療を中止し、すみやかに、できるだけ苦しまずに、自然に死に向かうことが許されるべきだと主張します。これは『患者に自然死を許す以上のことはしない』という、ソンダース先生の信念だと思います」と述べています。

この著者の発言を聞いて、本書の「聞き手」であり、版元の「人間と歴史社」代表でもある佐々木久夫氏は次のように述べています。

「それがのちの、『ホスピスは死を早めることも、遅らせることもない』というスローガンとなるわけですね。つまり『ホスピス』というのは、死にゆく過程を生の自然な一部とみなして、残されたクオリティ・オブ・ライフ、すなわち『生命の質』を保つことに焦点をおく。だからホスピスの患者は、人工呼吸器のような機械につながれたり、点滴やスパゲティのようにチューブを強制されたりしない。あくまで、慈愛とやさしさに満ちた雰囲気のなかで、生をまっとうする助けをする。それがホスピスだと」

帰国して、著者は「日本にもホスピスが必要である」と新聞などで訴えます。すると、患者やその家族からの問い合わせがたくさんありましたが、なぜか医師からの問い合わせはなかったそうです。著者は、次のように述べています。

「医学の進歩には著しいものがありますけれども、がんの終末期においては70パーセントの人が激しい痛みで苦しんでいるということを実感しました。ですから、その痛みを除くということで市民は大いに期待していました。『誕生の医学』はありますが、『終末の医学』も必要だと痛感しました」

本書を読んでいて思ったのは、著者の教養の豊かさでした。専門の医学のみならず、さまざまな分野の本を広く読んでいます。そして、その中から現在の自分のテーマに対するヒントを見つけていくという姿勢に感服しました。たとえば、著者は次のように書いています。

「日本人の死生観に立脚したホスピスケアとは何かを思索していた私に、この思いに結びつく思想として強く影響をあたえたのは、深い思索に徹した哲学者・和辻哲郎(わつじてつろう。1889~1960)の『風土』と、民俗学者・柳田国男(やなぎたくにお。1875~1962)の『遠野物語』や『先祖の話』でした」

著者は、日本人の「こころ」を知るべく、国学の巨人である本居宣長に行き着きます。本居宣長の国学とは、儒教や仏教が渡来する以前における日本固有の文化や精神を明らかにしようとする学問でした。著者は、次のように述べています。

「この本居宜長の思想は、そのままわが国の、しかも現代のホスピスケアの源泉になるのではないかと、私は思いました。

人間はいかに栄えたとしても、その四季のごとく、いずれ冬、すなわち死を迎えます。まさに『もののあはれ』を、私たち日本人は誰でもがこの国土で感じている本質です。その人間の本当の姿(ライフサイクル)を、医療者も、患者も、そしてその家族も、自覚するところからホスピスケアは始まるのであって、イギリスでキリスト教の土壌で生まれたホスピスが、ここで初めてわが国の伝統的な精神風土に合わせて、本来的になくてはならない思想となり、受肉化されるのではないか、という結論にたどりついたのです」

わたしは、宣長の思想が現代日本のホスピスケアの源泉になるという著者の指摘に驚かされるとともに、深い感銘を受けました。

聞き手である佐々木氏も「先生のその考え方は、日本のホスピスケアにおける重要な思想になると思います」と述べています。そして、「敷島の 大和心を人問わば 朝日ににほふ山桜花」という宣長の有名な和歌を紹介します。「敷島」はもちろん枕詞で、「大和」にかかる言葉。「敷島」は「島を敷きつめた、それによってできている」という意味だとして、佐々木氏は次のように述べます。

「これを先生の言葉に重ね合わせていえば、どんなささやかで、はかなく、貧しくて、目立つこともなく、幸薄い人生でも、また苦々しい人生でも、あるいは恵まれた人生であったとしても、それを引き受けて『に(丹)ほ(秀)いたたせていくのだ、ホスピスケアを受けたときには』と言い換えることができます。そこには民族・宗教の壁はありません」

「『死の臨床研究会』の発足」では、佐々木氏が「ターミナルケア」の定義について質問したところ、著者は次のように答えています。

「ターミナルケアの概念、定義というのは比較的新しいもので、日野原重明先生は、『イギリスのホルフォードの定義(1973年)がもっとも古いようだ』と述べておられます。「臨死患者」(dying patients)とは、『医師によって不治の病気であるとの診断を受け、それから先、数週から数ヵ月のうちに死亡するだろうと予期された人』としています」

日野原重明氏は、おおよそ次のように「ターミナルケア」の概念を要約しています。

〔1〕患者を人格体として扱う

〔2〕苦しみを和らげる

〔3〕不適当な治療を避ける

〔4〕家族のケア、死別の悲しみを支える

〔5〕チームワークによる働き

「死にゆく患者の心理」では、キューブラー・ロスの『死ぬ瞬間』が取り上げられます。このあまりにも有名な本について、佐々木氏は次のように語っています。

「日本のターミナルケアに携わる人びと、のみならず死を考える人びとにとって、もっとも影響を与えたのがE・キューブラー・ロス(1926~2004)の著した『死ぬ瞬間』(川口正吉訳、読売新聞社、1971年)でした。この本は、死にゆく患者が、死に至るまでにどのような心理的経過をたどるか、という問いに1つの答えを与えました。死の一歩手前の、瀕死の人を前にして「死にゆく心境」を聞くなどということは、およそ医療者には考えられないことでしたし、誰も取り組んだことのないテーマでした。

それまでは、哲学にせよ思想にせよ、それは観念の上の<死>であって、生々しさの伴った本当の意味での<死>ではなかった。だからこの『死ぬ瞬間』は医療界だけでなく、思想界・哲学界に与えた影響は大きかったと思います。評論家の吉本隆明氏も、「『死ぬ瞬間』は、死について従来の考え方を一歩前進させた」(『死の位相学』)と評価しているように、この本は日本で<死>が注目されるきっかけになったように思います」

そして、佐々木氏は『死ぬ瞬間』を読んだ感想を著者に求めるのですが、じつに多くの感想が著者の口から出てきました。その中で、わたしには次の言葉が心に強く残りました。

「『無言のひとときは意義のあるコミュニケーションになりうる』というロスの指摘は重要です。ついでながら、こういうコミュニケーションをするためには、『夕方に訪ねていくのがよい』といっています。というのは、面会者にとっても患者にとっても、『1日の終わりだからだ』というのが、その理由です」

もちろん、わたしも『死ぬ瞬間』は読んでいますが、この指摘のことは忘れていました。しかし、なんとも人間の「こころ」を的確に見た素晴らしい指摘であると思います。

佐々木氏も、「たそがれや夕暮れに人生の最後のイメージを重ねた詩や和歌が多いのも納得できますね。私は思わず、堀口大学の『夕暮れのときはよいとき。かぎりなくやさしいひととき』という詩を思い浮かべてしまいました。『わたしは精いっぱい闘った』『最善を尽くした』『もう十分だ』という表現は、必ずしも受容やあきらめの表現ではないんですね」と述べています。

キューブラー・ロスは、死に臨む患者は「否定」「怒り」「取引」「抑うつ」「受容」の5段階を経るという有名な説を打ち出しました。有名な「死の受容のプロセス」と呼ばれるものですが、著者はこの5段階説をそのまま精神文化の違う日本人にあてはめるのは難しいとして、次のように述べています。

「日本はキリスト教的な精神風土とは違って、あいまいな心情文化のゆえか、あるいは言語化に弱いのか、悪い知らせ(bat news)、つまり末期で余命いくばくもないことを告知されると、その驚きから、『否定・孤立』や『怒り』といった段階をとおり越して、抑うつになる人、また取引に入る人が多いように思います。

私の印象では、日本人の場合、死に至る心理的変化はけっして一様ではなく、絶えず微妙に変わるように感じられます」

日本人には当てはまらないとしても、アメリカ人には当てはまるのか。じつは、著者はこれについても疑問を呈しており、次のように述べます。

「アメリカ人がみんなキューブラー・ロスと同じ考えをもっているかというと、そうではない。カリフォルニア大学のシュナイドマンという心理学者がそうです。彼は、サナトロジーという『死の学問』を切り拓いた人ですが、彼が書いた本の日本語訳が誠信書房から『死にゆく時』という題で出されております。

シュナイドマンは自殺の研究家として有名ですが、同時にキューブラー・ロスの説に反対して、人間の心理はロスがいうような一方通行で変わっていくのではなくて、ちょうどハチがいくつもの巣箱を飛び交うように、あるときは『うつ』になり、あるときには『取引』が行なわれ、あるときには『怒り』をもち、あるときには『拒否反応』が出て、最後に『死を受け容れていく』のだと説明しています」

「死を看とる医療の実際」では、がん末期患者のさまざまなマネジメントが取り上げられます。聞き手である佐々木氏は、次のように著者に問います。

「まず、痛みのマネジメントですが、日野原重明先生は『苦しむと、人間でなくなる。知性もなくなる。痛みが強いと人間の脳が働かなくなる。だから症状をコントロールするために痛みを止める。痛みだけを止めるけど、意識は止めない。・・・・・・考えられる、感じられる人間である時間を長くしてもらいたい』といっておられますが、先生は実際の臨床では、痛みにどう対応しておられますか」

それに対して、こう述べています。

「日野原先生のおっしゃるとおりで、あくまでも痛みを止めて、人間としてのクオリティを保持するというのが、痛みのマネジメントの基本です」

また、死を看とる医療において重要な問題となるのが「家族のあり方」です。この問題について、著者は次のように述べています。

「私は、30数年にわたる末期の患者さんの最期をケアしてきた経験から、『患者さんの心をもっとも知っているのは家族である』と確信をもっていうことができます。ですから、家族の参加が不可欠です。

私は、家族もできるかぎりケアに参加するようにすすめてきました。それは、家族こそが病人の心をよく知り、核家族化する時代のなかでも、数日間から数週間、さらには数カ月間にわたる介護を通じて病人と共同生活することによって、人間らしい親子の絆を取り戻し、看とる者にも看とられる者にも、死を前にして内的に成長し、充実することができると考えたからです」

「家族を亡くした人へのケアも重要ですね」という問いかけに対しては、著者は次のように述べています。

「家族のケアのもう1つの側面が、家族へのケアです。それは悲嘆・喪失感をいだく家族に対する医療者の温かいいたわりです。それには、正直に末期であることを家族に告げ、毎日の病状を正しく説明し、苦痛をとり除くなど、最善をつくすことを約束するなどです。また医療者は、死後も遺族を慰める機会と心構えが必要だと思いますね」

「在宅ホスピス、在宅緩和ケアへの展開」では、在宅での看とりを提唱している著者が、家に帰ると何がよいのか、そのポイントを以下のように整理しています。

「要約すれば、自分なりの生活を送ることができる、ということです。病院では1人の人格というより、1人の病人としてみる感が強くあります。

それから、自分の存在意義や病気の意味に気づくことができます。それは、死がゴールという『敗北』ではなく、『納得・満足』に変質するからです。在宅には管理がなく、『自律と自由』があります。しかも家族に囲まれて『甘え』ることができる。『甘え』は日本人の伝統的な精神構造です。

第3に、痛みや症状が軽くなることが多い。スピリチュアルペインが軽くなります。

在宅でのケアは介護者には大きな負担となりますが、家族の絆が保てますから、少なくとも不幸とはいえないと思います」

「生と死を支えるかけ橋」では、著者は「ホスピスケアには女性が適している」とした上で、次のように述べています。

「近代ホスピスの祖で、末期患者施設に『死は終着点でない』という意味で『ホスピス』という名前を最初につけたアイルランドの修道女マザー・エイケンヘッドしかり、ホスピス運動の先頭に立ったソンダーズ先生も女性です。また、インドで『死を待つ人々の家』というホスピスを開設して、宗派を問わず、貧民救済にあたったマザー・テレサも女性です。やはり人類は共通して、ターミナルでは母性的なものにあこがれるということではないでしょうか」

「ユングは、人間が末期状態において求めるものは『母性的愛』だと述べています。だからキリスト教においてマリアに、そして仏教における菩薩像に母性像が表徴されているのだと思います。キリストが十字架にかかって死んでいくという場合も、看とったのは女性の人たちがほとんどです」

そのような著者の発言を受けて、聞き手である佐々木氏も次のように言います。

「やはり、奈良時代に病人や貧民、孤児救済に立ち上がり、日本版最古の『ホスピス』をつくった光明皇后(701~760)も女性でした。仏教にあつく帰依した彼女は『悲田院』と『施薬院』をつくって、病人や孤児の保護・治療・施薬を行ないました。彼女は重症のライ病(ハンセン病)患者の膿をみずから吸って治療したと伝えられています。その底流には愛が、そして慈悲の精神があったのだと思います」

著者は、「そのとおりです。日本にも大地のような母性的愛があった」と述べています。

「ターミナルケアと宗教」では、著者は「医療と宗教とが手を携えていく時代」の到来を訴えます。そして、「医療と宗教とが手を携えていこう」という動きが出てきた背景には、医者のほうにも、立証的な科学だけでは何か割り切れない、もっと超えたものが世の中にはあるのではないか、それに価値があるのではないか、という認識があると語ります。

佐々木氏も、「本来、魂の問題は宗教の主題でした。しかし、現代において宗教は人びとの信頼を失ってしまっています。それが何を意味するかと考えたとき、私たちがまともに見ることのできないものから目をそらしてしまった」と述べます。

今日において「スピリチュアルケア」という問題が出てきました。そのことについて、著者は次のように述べています。

「ユングは、『人間は、死に近づくにつれて宗教的になる』といっていますが、実際、私自身の体験のなかで亡くなった人たちのことを反芻してみると、死に際のときには何かその人の意志を超えたもの、そういうものが働いていると思わざるをえないような事象に出会うことがあります。熱心な仏教の信者であれ、キリスト教の信者であれ、また無宗教の人でもです。これまでまったく宗教的なものを求めていなかった人も、やはり死が近づくにつれて、そういうものを求めてくることを私は現実に認めています」

「安楽死と尊厳死」では、死ぬ直前まで短歌の名作を生み出し続けた正岡子規の高貴な精神を讃えながら、著者は次のように述べます。

「忘れてはならないのは、妹・律(りつ)の献身的な介護です。子規は、最期まで律の献身的な介護によって、その人生をまっとうすることができたのです。妹の律は、兄(常規・つねのり=子規の本名)を心の底から敬愛し、その献身的な介護によって最期まで守ろうとした、支えようとした。私はここにホスピスケアの精神をみます」

なるほど、NHKスペシャル・ドラマ「坂の上の雲」を観た人なら、正岡律こそは最高のホスピスケアの精神を持っていた人だということが理解できるでしょう。

佐々木氏は「日本には、むかしから『武士の情け』というのがあって、『もはやこれまで』というときに、介錯するのが礼儀でした。同情ともいえるこの行為は、相手を思いやるひとつの安楽死・尊厳死の方法だったと思います」と言います。この佐々木氏の意見に対して、著者は次のように述べています。

「習俗としての安楽死は、洋の東西を問わず古くからありました。日本でもありました。紀元前1世紀に活躍したローマの哲学者・セネカも、安楽死を正当化する文章を残しています。それが5世紀になって、アウグスティヌス(354~430)が安楽死を神に背く行為として、つまり「恣意的自殺」とみなして、これを禁止します。以来、それが社会通念として長くつづいてきました。

こうした社会通念に対して、『安らかに死ぬ権利』を主張したのが、イギリスの人文学者トーマス・モア(1478~1535)です。彼は『ユートピア』のなかでそれを提案しています。以来、イギリスでは安楽死論争が今日までつづくことになります。その思想を受けて、デービット・ヒューム(哲学者・歴史家。1711~1776)が『自殺に関するエッセイ』を書き、その思想はフランスの思想家・法学者モンテスキュー(1689~1755)、同じく文学者で思想家のヴォルテール(1694~1778)へと受け継がれてゆくことになります。そして1970年、ようやく自殺を合法とする法律が制定されるに至ります」

一方、医師側は、こうした社会意識の変化にあっても、どちらかというと、安楽死・尊厳死に対して否定的な態度をとってきました。かの「ヒポクラテスの誓い」に縛られていたのかもしれません。しかし、1981年に流れが変わりました。「患者の権利に関するリスボン宣言」において、「患者は尊厳のうちに死ぬ権利をもっている」という項目がつけ加えられたのです。

安楽死や尊厳死というのは、とても重いテーマです。しかし、臨床医として長年多くの患者の死を看とってきた著者は、次のように述べます。

「人間は生物として、必ず死ぬ運命にある存在です。それを認知したうえで、『安らかな死』というものを考える、そうした態度が必要だと思います。

さて、安楽死と尊厳死の違いということですが、よく引用されるのがO・ルース・ラッセルの『死ぬ自由』(Freedom to Die)の分類です。ラッセルは、死を『悪い死』(Dysthanasia)と『良い死』(Euthanasia)に大別しました。『悪い死』とは、苦痛の延長であり、無益な並はずれた努力を延命するためにする行為です。そして、『良い死』には『積極的安楽死』と『消極的安楽死』があるといっています」

「ターミナルケアとクオリティ・オブ・ライフ」では、患者の価値観を最優先することの大切さが語られます。ターミナルケアにおいてもっとも重要なことは、患者のクオリティ・オブ・ライフ(QOL)の尊重です。QOLの観点から、ターミナルケアをどう過すべきかという問題について、著者は次のように述べます。

「私は、情意の領域を重視すべきと考えます。QOLを優先する考えは医科学を超えたところがあり、『人の生きる意味、幸福感』は有終の際に、とても大事だと思います。むろん、安楽死的な考えではなく、ホスピスケアの流れのなかで、生命を意味あるものにしたいからです」

そして、そのときに大事にしたいのは、人間の五感だそうです。それぞれ個の有終の質は残存時間の意味ある自由にあり、人間の五感のやさしい感覚動作にあるというのです。具体的には、次にあげる要素が、有終の質を高めるそうです。

〔1〕嗅覚・・・香り、匂い。

〔2〕視覚・・・風景(自宅、外出、小旅行、写真など)。

〔3〕聴覚・・・好きな音楽

〔4〕触覚・・・顔や肩にふれる、枕、着衣、ベッド、イヌ・ネコなどのペット。

〔5〕食覚(味覚)・・・団欒、好きな外食など。

「日本人の死生観」では、「なぜひとは、人の死を看とるのか」という根源的な問いが著者に突きつけられます。この問いに対して、著者は次のように述べます。

「古代から人びとは、死は生の終極であるということから、生から死の意味を考えつづけてきました。そして『死を看とる』というたいへん苦しい作業を、生き残っている誰かが果たしてきたことも事実です。そして、死にゆくものを『看とる』という体験が、人間の生きる価値、意味を育む役割も果たしてきたと思います。

そしてそのことは、この無限とも思える大宇宙のなかの1点である地球に生を受けた私たちは、必然または偶然の存在なのか、私という人間は何のために生きているのか、という自問自答に導かれます」

それは、きわめて哲学的な問いかけですが、死に臨む人々をケアしていくと、このような問いかけが提供者である医師の心にもおのずと芽生えてくるそうです。ある人は、これを「治療的自我」と呼んだとか。著者も、死の臨床に立会うたびに、この根源的な問いかけに自分が試されているのを覚えるとして、次のように述べます。

「たしかに、わが国は世界一の長寿国になりました。しかし、哲学者ハイデッガー(1889~1976)がいうように、『人は死に向かう存在』です。そして、アメリカの社会学者リースマン(1909~2002)がいうところの『孤独な群衆』です。このようにもろい人間を治療する私たちもまた、弱い人間です。この『死に向かう存在』としての『孤独な人間』の人生の最期に共感・共苦をもって寄り添い、やさしいケアの手とこころで見まもる、それが『死を看とる』ということになるのではないでしょうか。

ですから、つねに臨死者に学び、それを糧として生きる努力が必要だと思います。言い換えれば、死の臨床の一例一例から、死生観を築く教えが与えられてくるのだというのが、いまの私の答えです」

ある特定の宗教を持たない人が「死の恐怖」と向き合うには、どうすればいいのか。著者は、哲学者の三木清が書いた『人生論ノート』を読むことを薦めるとか。この本は、わたしの愛読書のひとつで、わがHPで公開している「私の20世紀」の「20冊の日本思想」にもリストアップされています。同書の巻頭には「死について」というエッセイがありますが、その中で三木清は次のように書いています。

「私にとって死の恐怖はいかにして薄らいでいったか。自分の親しかった者と死別することが次第に多くなったためである。もし私が彼らと再会することができる―これは私の最大の希望である―とすれば、それは私の死においてのほか不可能であろう。仮に私が100万年生きながらえるとしても、私はこの世において再び彼らと会うことのないのを知っている。そのプロバビリティは零(ゼロ)である。私はもちろん私の死において彼らに会い得ることを確実には知っていない。しかしそのプロバビリティが零であるとは誰も断言し得ないであろう、死者の国から帰ってきた者はいないのであるから。2つのプロバビリティを比較するとき、後者が前者よりも大きいという可能性は存在する。もし私がいずれかに賭けねばならぬとすれば、私は後者に賭けるのほかないであろう」

「日本人の死生観」では、「先人の死生観に習う」という章も興味深かったです。先人の臨終に習うのも「日本人の死生観」を知るうえで参考になるとして、佐々木氏が次のように述べているのです。

「『週刊朝日』の編集長だった扇谷正造さんが、あるときがん研の黒川利雄先生に、『いちばん立派だった最期はどなたですか』と聞いたそうです。すると、黒川先生はすかさず、『そりゃあ、下町の八百屋さんだね』といわれた。その八百屋さんは、がんで足が屍蝋(しろう)のようになっていた。その八百屋さんが最期の日、ベッドにきちんと座り直して、看護師さんや付き添いの人に、『どうもいろいろお世話になりました。ありがとうございました』といって、そのままガクンと亡くなった。それを聞いた松原泰道禅師は、『仏法は知りそうもなき者が、知り候す』といわれた」

なかなか考えさせられるエピソードですね。本書は、基本的には「ホスピス」についての本でありながら、著者の豊かな教養、それに佐々木氏の優れた質問力も相まって、類まれな死生観の好著になっています。日本人の「老い」と「死」をとらえ直したいわたしとしては、何度も読み返したい本です。

最後に、1年にわたるロング・インタビューを終えた著者の次の言葉を紹介します。

「たしかに誰もが死をおそれますが、多くの人を看とるうちに、その瞬間、患者さんに安らかさが訪れるのをみてきました。『生から死にかける橋』がホスピス緩和ケアだとすれば、医師や看護婦ら医療職は、進歩した医学の頭と、心込めた愛で、橋を支える柱の1つひとつになることを真剣に問われていると思います。医師は患者さんから離れずに、そばにいてあげてください。患者さんは安心して死を迎えられると思います」