- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2012.03.11

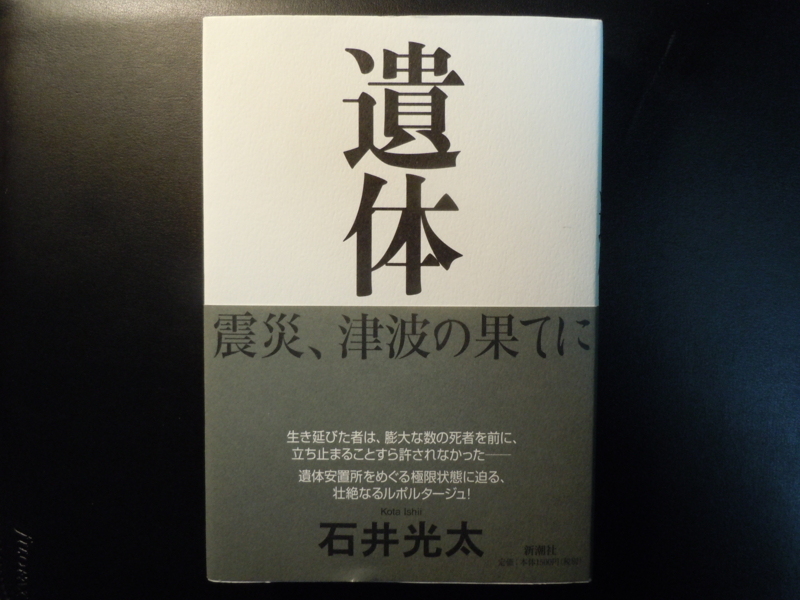

あの「東日本大震災」から、ちょうど1年が経過したのです。さまざまな思いがこみあげてきますが、今夜は『遺体』石井光太著(新潮社)を再読しました。

著者は、1977年生まれの東京出身のライターです。海外ルポをはじめとして貧困、医療、戦争、文化などをテーマに執筆してきたそうです。

本書の帯には「震災、津波の果てに」というキャッチコピーに続いて、「生き延びた者は、膨大な数の死者を前に、立ち止まることすら許されなかった―遺体安置所をめぐる極限状態に迫る、壮絶なるルポルタージュ!」と書かれています。

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

プロローグ:津波の果てに

「釜石市」地図

第一章:廃校を安置所に

第二章:遺体捜索を命じられて

第三章:歯型という生きた証

第四章:土葬か、火葬か

エピローグ―二ヵ月後に

取材を終えて

プロローグ「津波の果てに」では、冒頭に千葉という70歳の老人が登場します。民生委員を務める千葉老人は、大震災の翌日、3月12日の正午、遺体の安置所となっている釜石市の体育館を訪れます。体育館の面積はバスケットボールのコート1面分で、床には隙間なくブルーシートが敷かれています。その上に、30体もの遺体が安置されていました。毛布にくるまれたもの、納体袋に入れられたもの、ビニールシートにつつまれたものなど、さまざまでした。犠牲者の数が多すぎて準備できなかったのか、棺に納められた遺体はほとんど見当たりませんでした。そのときの様子が、本書には次のように書かれています。

「呆然として近づいてみると、警察官が数人がかりで遺体の体を押さえつけて腕や足を伸ばそうとしていた。遺体は死後硬直がはじまっており、ある者は腕や足を前に突き出したまま死に、ある者は顔だけを斜めに向けたまま死んでいる。別の者は、犬のように四つん這いになった姿勢で横向きに置かれている。

被害にあった地区では遺体が長らく野ざらしにされているのだろう。そのため、瓦礫の下敷きになったり、車中に閉じこめられたりしたときの体勢で死後硬直したまま運ばれてきているのだ。警察官はそれらの身元確認を行うために真っ直ぐにしなければならない。数人がかりで遺体の曲がった腕や足を引っ張るのだが、うまくいかないことも多く、つい業を煮やして体重をかけ過ぎて関節を外してしまうこともある。

体育館にいた人々は、骨が割れるような鈍い音が響いてもそれぞれの仕事に没頭し顔を上げようともしなかった。血の気が引いた青白い顔をして目を見開き、黙々と遺体の服を脱がしていく。警察官とは別に、白衣を着て手袋をはめた医師の姿もあった。

遺体の横にしゃがみ込み、胸を押したり、口のなかをのぞき込んだりしている。

運ばれてきた順から検案を行い、遺族に引き渡すために死亡診断書を作成していかなければならないのだろう」

千葉老人は、体育館で繰り広げられる光景を見ているうちに、自然と目頭が熱くなってきました。3年前に勤め先を退職し、小さな一軒家で妻と愛犬とともに年金暮らしをしている老人にとって、民生委員として地域の人々と交流することを除いて、海の風景を絵に描いたり、潮の香りにつつまれながら、昔ながらの友人たちと一緒に静かに暮らしていくのが一番の幸せだったのです。しかし、前日に起きた地震による津波によって、そのような平穏な日々など根こそぎ奪われてしまいました。昨日の昼までは明るく笑っていた子どもや老人が泥だらけの悲惨な遺体となって、犬の死骸や瓦礫とともに道端に転がっています。そして、無残にもカラスの群れについばまれようとしていました。千葉老人のやりきれない気持ちは、安置所で働いていた人々も同じだったようです。本書には、次のように書かれています。

「警察官、医師、市の職員、消防団員、彼らはマスクをし、分厚いゴム手袋をはめて遺体と向き合っているが、前日の昼までは誰1人として自分がそんな運命にさらされることになるとは想像すらしていなかっただろう。生まれ育った港町を何よりも愛し、ここで築き上げてきた小さな幸せが永遠につづくものと信じて疑わなかった者たちばかりだ。

だが、たった1つの大地震がそうしたものをすべて打ち砕いてしまい、彼らをここへ引き寄せた。医師は県警に検案を依頼されてつれてこられたのだろうし、市の職員は自治体からの命令があったのだろう。消防団員は被災地の最前線で捜索活動を行うなかでここに来なければならなくなったはずだ。津波という瞬時の出来事が、彼らをあの日以来もっとも残酷な光景がくり広げられることになった安置所へと放り込んだのである」

じつは、千葉老人は長く葬儀社に勤務していました。また、彼はこれまで民生委員などの人のしたがらない仕事を積極的に引き受けてきました。彼は、釜石市長に「遺体の安置所がうまくいっていません」と申し入れます。

「うまくいっていないとは?」と訊ねる市長に、千葉老人は次のように答えます。

「遺体の取り扱い方を誰もわかっておらず、統率が取れていないのです。遺族も続々とやってきていますし、これからさらに増えるでしょう。今後は葬儀社をうまく動かしながらことを進めていかなくてはなりません。僕なら遺体の取り扱いや葬儀社の内情をわかっています。安置所の管理を任せてもらえないでしょうか」

市長は即座に「わかった。頼む」と言いました。

本書には、次のように書かれています。

「釜石は人口4万人、海沿いの小さな田舎町だ。市民劇場などのイベントごとがあれば、そこでみんなが顔見知りになり、親戚のような親密な付き合いをするようになる。そうした狭い人間関係に息苦しさを感じて外へ出ていく若者も多いが、いざこういう危機に陥ったときこそ人とのつながりが最大限に活きる」

安置所の悲惨さは、第一章「廃校を安置所に」でも、次のように書かれています。

「床に敷かれたブルーシートには、20体以上の遺体が蓑虫のように毛布にくるまれ一列に並んでいた。隅で警察官が新しく届いた遺体の服をハサミで切ったり、ポケットから財布や免許証を出して調べたりしている。2、30人いるのに物音ひとつしない。遺体からこぼれ落ちた砂が足元に散乱して、うっすらと潮と下水のまじった悪臭が漂う。死後硬直がはじまっているらしく、毛布の端や、納体袋のチャックからねじれたいくつかの手足が突き出している」

それから数日間、千葉老人や市の職員たちは、朝から何組もの家族とともに遺体を見て回りました。愛する肉親の遺体を目にしたとき、その前にひれ伏して救えなかったことを詫びる者もいれば、呆然として「嘘だろ」と何度もつぶやく者もいたそうです。

本書には、次のように書かれています。

「市の職員たちはこうした遺族にどう接していいかわからず、数歩離れて見守ることしかできなかった。しかし千葉だけは腰を引くことなく、遺族の隣に歩み寄って、手で顔を覆って泣いている人たちにやさしく言葉をかけた。ある家族には次のように言った。

『つらいかもしれませんが、亡くなった方はご家族に迎えに来てもらえてとても喜んでいると思います。急にお顔がやさしくなったような気がします。これからは毎日会いに来てあげてください。きっと故人の顔はもっと和らいでいきますから』

家族は故人を助けてやれなかったことを悔やみ、自分をくり返し責める。だからこそ千葉は彼らの気持ちが楽になる言葉をかけつづけたのだろう。

市の職員たちはそうした千葉の行動を目にして、見よう見真似で自分でも家族にはなしかけるようになった。千葉も彼らに遺族の心理状態や励まし方について積極的に助言をした。あの母親は毎日死んだ子に会いに来ているから交替でなぐさめよう、とか、あの遺体は夫婦だから一緒に並べよう、と。職員たちにも自覚が芽生え、ときには自分たちの意志で集まってどうするかを相談するようになっていった」

遺体の多くは、当然ながら死後硬直していました。手足を突っ張らせていたり、膝が曲がったままだったり、さらには絶叫したように口が開いたままの状態になってしまっているものもありました。遺族から「何とかしてください」と訴えられた千葉老人は、こうしたことに配慮して、市の職員や警察官が硬直した遺体を強引に納体袋に入れようとしているのを見かけると、近づいていって死後硬直の解き方を教えることにしました。本書には、次のように書かれています。

「死後硬直は筋肉が化学変化によって固まって起こるため、筋肉を揉み解しながら伸ばすともとの状態にもどることがある。

たとえば腕が曲がっているときは遺体の横に膝をついて、右手で関節の筋肉を揉み、左手で伸ばす。あるいは口が開いているときは、顎の筋肉を左右交互にさすりながら下顎から持ち上げるように閉じていく。5分も10分もそれをつづけると、ゆっくりとだが筋肉がほぐれて、固まっていた腕や顎がもとにもどるのだ。

千葉は遺体を励ますようにこう語りかけた。

『ちょっとつらいだろうけど頑張ってくれな。そうだ、もうちょっとだ』

すると、遺体は言うことを聞くかのように手足を伸ばす。こうして体を真っ直ぐにしてから納体袋に納めておけば、遺族が会いに来ても驚き嘆くようなことはないはずだった。千葉は納体袋に入った遺体に向かって声をかける。

『頑張ってくれて、ありがとうな。ちょっと暗くなるけど、ここに入って我慢してね。すぐに家族が迎えにきてくれるからね』

一言そう語りかけるだけで、残酷な現場の空気が和んだ」

本書の第二章「遺体捜索を命じられて」には、遺体発見の現場のようすが生々しく描かれています。これを読んだ者は、誰でも暗澹たる気分になることでしょう。たとえば、次のようなくだりがあります。

「犠牲者はお年寄りが多かったが、お腹の膨らんだ若い妊婦と3歳ぐらいの小さな女の子の遺体も横たえられていた。聞くと、妊婦だった母親が幼い娘を連れて逃げているときに津波に巻き込まれたのだという。まだ20代だろう。

『誰かこの妊婦を知っているか』と1人が言った。

全員がうつむいて口を真一文字に結んでいた。知人がいなくてよかったという思いが広がる。だが、次の瞬間には自分がこの身重の女性を担架に乗せて運ばなければならないのかと思い物怖じする」

また本書には、坂本という市職員が幼い女の子の遺体を発見するくだりも出てきます。

「仙寿院の石段を下りて瓦礫を跨ぎながら進んでいくと、道路の脇に人間らしきものが横たわっているのが見えた。2歳ぐらいの女の子だった。

濡れた服が肌にはりつき、体中に大量の砂が付着している。

海水を飲んだのだろう、幼い顔が苦悶するように歪んでいた。

『こんな幼い子だったのか・・・・・・』

小さな顔や手からは血の気が完全に失われていた。わずか2歳の女の子が一晩中ひとりぼっちで瓦礫にうずもれたままでいたことが哀れでならなかった。寂しかったろうに。

坂本はしばらく遺体を見つめてから言った。

『遺体をここに置いたままにしておくわけにいかない。いったん仙寿院に運ぼう』

坂本は瓦礫のなかから角材を拾い出し、近所の人からもらった毛布をそれに巻きつけ、担架をつくった。女の子の遺体をそこに乗せて運ぶことにしたのである。軽過ぎる遺体を持ち上げたとき、潮と泥の臭いが鼻をついた。急に昨年生まれたばかりの孫のことが思い出され、涙がこみ上げてきた。

なぜこんな幼い子が人生の喜びを知ることのないまま泥を被って苦しみながら死ななければならないのか」

同業者からの証言を聞いても、津波による遺体発見のようすは凄惨をきわめました。当時の様子が、本書には以下のように非常にリアルに描写されています。

「海で見つかる遺体としては、女性が多く、男性の場合は肥満体形の者が大半だった。こえは脂肪率が大きくかかわっている。脂肪は水に浮くが、筋肉は沈む。そのため、男性より女性、痩せ形より肥満体形の人のほうが海で見つかる率が高い。ただ、損傷の激しい遺体の場合は顔を見ただけでは男女の区別がつかず、遺体の特徴確認をする際は性器まで見て確かめなければならなかった」

「海上保安庁は海で遺体を見つけてすぐに納体袋に入れていた。そのせいで、袋のなかには遺体から漏れた体液、血液、海水といったものが溜まっており、動かす度にチャプチャプと音を立てる。これがこぼれるとひどい悪臭にさらされることになる」

そして第三章「歯型という生きた証」には、生まれたばかりの赤ん坊の遺体を抱いて遺体安置所にやって来た老女が登場します。

そこでは、次のように「人間の尊厳」に関わるやり取りがありました。

「老女は孫を抱いたまま、入り口にいた警察官にかすれる声で言った。

『孫が死んでしまったのです。火葬の書類を書いてもらうために、ここにつれてきました』

津波による死亡者はすべて安置所で検案を行い、死亡診断書を出すことになっていた。おそらく被災地にいた警察か自衛隊にそう言われて自分の手で運んできたのだろう。

老女は背中を丸めて言った。

『どなたにこの子を預ければいいのでしょうか』」

職員たちは、老女は両親の代わりに遺体を運んできたのかもしれないと思ったそうです。実の親は、我が子の遺体を自らの手で抱いて安置所に運ぶことは難しいでしょう。それで、祖母がその辛い役割を代わったのではないかと推測したのです。

警察官たちは、頭を下げてこう言いました。

「御苦労様でした・・・・・・ご遺体は火葬の日までこちらでお預かりいたします。病院や葬儀社には空きがなく、ここに安置することになっているのです」

本書には、そのときのようすが次のように描かれています。

「警察官は遺体を受け取り、老女から名前や住所や死亡状況の詳細を聞いて書き記した。老女はうつむき、時折悲しそうな目で孫の遺体を見ながら答えていた。

この日、遺体をつつむ毛布の上に貼られた身元確認のメモの年齢欄には、次のように書かれていた。

<生後100日>

職員たちは赤ん坊の傍を通るときに顔をそむけて、その痛ましい数字が視界に入らないようにした」

エピローグ「二ヵ月後に」には、著者が仙寿院の本堂を訪れたときの様子が書かれています。著者は、そこで惠應という名の住職が設えた祭壇を見て、述べています。

「私は目を落とした。そのとき、棚の前に置かれた祭壇に、お菓子や花などが供えられていることに気がついた。”うまい棒”や”ワンカップ大関”が山のように並ぶ。身元がわかっていない遺体に対して、誰がご焼香をしに来るというのか。

惠應は私の視線に気がついたようだった。

『それはね、近くに住む釜石の人たちがお祈りをしにきて供えてくれたものなんだよ』

『まったく見ず知らずの人たちが来たということですか?』

『そうだね。身元不明者の遺族、近所に暮らす被災者、ボランティアのスタッフ、いろんな人たちがここで、身元不明の遺骨にご焼香をあげてくれているんだ。毎日かならず何人かが手を合わせている』

これまで釜石で暮らす人々が故郷を愛し、隣人を肉親のように思い、過疎化した小さな町で支え合って暮らしてきたことを思い出した。

『身元不明の遺骨でも忘れ去られているわけじゃないんですね。こうやってたくさんの人に祈ってもらっている』」

著者は「遺体は誰からも忘れ去られてしまうのが一番つらい。だからこそ、僕を含めて生きている者は彼らを1人にさせちゃいけない」と言います。かつて安置所で、千葉老人はその一心で毎日のように遺体の傍に寄り添い、手を合わせ、言葉をかけました。彼だけでなく、遺体搬送班のスタッフ、歯科医師、寺の住職などなど、全員が安置所に集まり、遺体のために自分にできることを必死でやってきたのです。著者は、次のように述べます。

「そして今、遺骨が寺院に納められることになり、今度は市民たちが彼らと同じように遺骨に花を供え、手を合わせ、語りかけるようになった。無数の人の思いが1つになって、釜石は新たな道を歩みはじめているのだ。

私は棚に並べられた遺骨を1つ1つ見ていった。供えられた花や果物の甘酸っぱい香りがしている。私は胸のなかでそっとつぶやいた。

みなさん、釜石に生まれてよかったですね」

最後の「取材を終えて」で、著者は次のように本書執筆の日々を振り返っています。

「最初は、福島、宮城、岩手の沿岸の町を回り、そこでくり広げられる惨劇を目撃することになった。幼いわが子の遺体を抱きしめて棒立ちになっている20代の母親、海辺でちぎれた腕を見つけて『ここに手があります!』と叫んでいるお年寄り、流された車のなかに親の遺体を見つけて必死になってドアをこじ開けようとしている若い男性、傾いた松の木の枝にぶら下がった母親の亡骸を見つけた小学生ぐらいの少年・・・・・・目に飛び込んでくるものは、怖気をふるいたくなるような死に関する光景ばかりだった。

東日本大震災の津波によって死亡した人の数は、行方不明者も合わせて約2万人。一瞬のうちにこれほどまでに膨大な遺体があちらこちらに散乱したのは、66年前の太平洋戦争後初めてのことであり、震災に限れば関東大震災から88年の間で最大の規模の犠牲者数だ。現代の日本人がさらされた最悪の災害だといえるだろう」

著者が初めて釜石市に入ったのは、2011年3月14日でした。この頃は、被災地も安置所も大変混乱していました。著者が関係者に長時間の聞き取りをすることは困難であり、4月に入ってから改めて遺体安置所の関係者と面会したそうです。そして、関係者1人1人から当時の体験談を聞いていきました。著者は、次のように述べます。

「本書では、それらの証言を私の視点で構成することで釜石の安置所をめぐる約3週間の出来事を主に描いたつもりだ。実際に話を聞いたのは、本文で名前を記した人物の他、安置所に携わった50名以上にのぼる。現実というのは立ち位置によって見える光景が大きく異なるが、複数の目線を置くことで、人々がこの膨大な死にどう向き合っていったかということをつたえようと試みた」

本書は、戦時にもなかった未曾有の大量遺体を前にした人々の優れたドキュメントとなっています。次々と直面する顔見知りの「遺体」に立ちすくみながら、人々はどのように弔いを行っていったのか。そこには、もはや「無縁社会」とか「葬式は、要らない」といった言葉など存在しませんでした。一時的な土葬を経て、現在、ほとんどの遺体は火葬されました。しかし、今でも多くの犠牲者の遺体が発見されていません。それでも、残された人々は弔いを行わなければなりませんでした。

わたしは拙著『のこされた あなたへ』(佼成出版社)を書きましたが、同書には「遺体がないあなたへ」という章があります。そこで、わたしは次のように書きました。

「あなたは、あなたの祖先の遺体であり、ご両親の遺体なのです。あなたが、いま生きているということは、祖先やご両親の生命も一緒に生きているのです」

「のこされた あなた」こそが、亡くなられた方の「遺体」に他ならないのです。この事実を、ぜひ多くの方々に知っていただきたいと思います。最後に、東日本大震災で犠牲となられたすべての方々の御冥福を心よりお祈りいたします。合掌。