- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

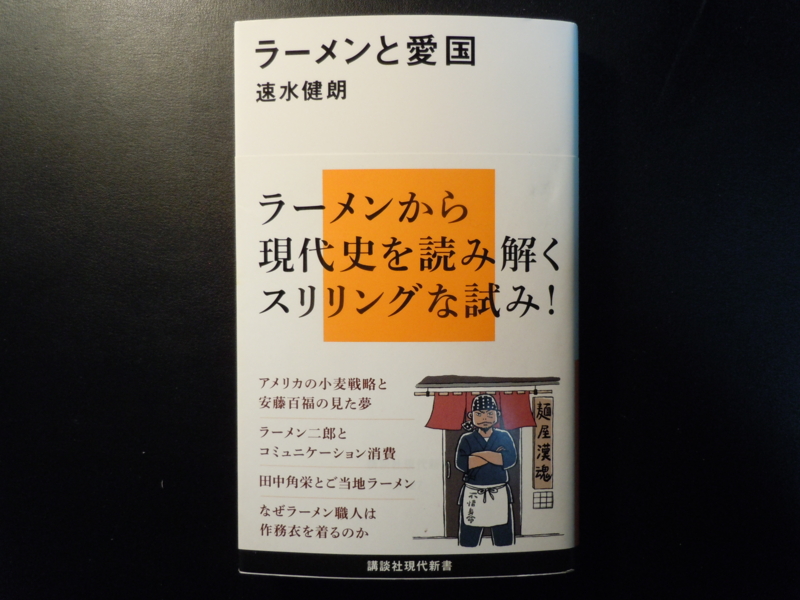

No.0574 歴史・文明・文化 『ラーメンと愛国』 速水健朗著(講談社現代新書)

2012.04.01

『ラーメンと愛国』速水健朗著(講談社現代新書)を読みました。

著者は、新進気鋭のライターにして編集者です。コンピューター誌の編集を経て、現在はフリーランスとして活動中だとか。専門分野は、メディア論、都市論、ショッピングモール研究、団地研究などです。

本書は、日本人の”国民食”ラーメンの謎を解く本です。帯には「ラーメンから現代史を読み解くスリリングな試み!」と大きく書かれ、続いて「アメリカの小麦戦略と安藤百福の見た夢」「ラーメン二郎とコミュニケーション消費」「田中角栄とご当地ラーメン」「なぜラーメン職人は作務衣を着るのか」と書かれています。たしかに、最近のラーメン職人は作務衣を着ていることが多いですね。

本書の「目次」は以下のようになっています。

「まえがき」

第一章:ラーメンとアメリカの小麦戦略

第二章:T型フォードとチキンラーメン

第三章:ラーメンと日本人のノスタルジー

第四章:国土開発とご当地ラーメン

第五章:ラーメンとナショナリズム

「あとがきにかえて」

「ラーメン史年表」

「主要参考文献」

「まえがき」で、著者は次のように述べています。

「ラーメンほど呼び名が変わる料理も珍しい。かつての華僑の居留地で南京そばと呼ばれたのが始まりで、以降、支那そば、中華そば、ラーメンと変わってきた。

さらに、いまどきのラーメン屋は、カタカナでラーメンを名乗らず、代わりに麵屋、麵処などが主流になりつつある」

著者のラーメンへの興味は端的に2つに集約されるそうです。

1つは、「グローバリゼーション」です。

著者は、「開国後の日本において、つまりグローバリゼーションのとば口である明治時代に中国から伝わったラーメンは、日本で独自の進化を遂げ、すっかり日本の料理となり、いつのまにか国民食とまで呼ばれるようになった」と述べています。ラーメン評論家の故・武内伸によれば、南京そばが現代のラーメンへと進化する上で3つの大きな発明があったといいます。

1つ目は「スープに醬油を入れたこと」、2つ目は「鰹節や煮干など和風ダシを加えたこと」、3つ目は「麵を縮らせたこと」です。

著者のラーメンへのもう1つの興味は、「ナショナリズム」です。著者は、次のように述べています。

「かつては中国文化の装いを持っていた(雷紋や赤いのれんに代表される)ラーメン屋の意匠が、すっかり和風に変わった。

さらには、作務衣風の衣装をまとった店員や手書きの人生訓(相田みつをや片岡鶴太郎を思わせる)が壁に掛けられているようなラーメン屋が主流になった。

こうした変化を本書では”作務衣化”と呼び、それ系のラーメン屋を”作務衣系”と呼ぶことにしたい。こうしたラーメン屋の変化は、常々気にかかっていたものであり、命名が必要な気がしていた。そう、いつからかラーメンは、気軽なファストフードから行列をつくる大仰な食べものに変わり、脱サラしたオヤジではなく活気のある若者がつくるものに変わり、店内には説教くさい手書きの人生訓が飾られるようになった。

ラーメンはいつからこんなに説教くさい食べものになってしまったのか」

それにしても、ラーメンとは一体いかなる料理なのでしょうか。ラーメンの種類が多様化をきわめた現在ですが、著者は「ラーメンとは、西洋料理ではスープ、主菜、主食として別々に運ばれてくる料理を一緒くたにした料理である」と明確に定義します。さらに、著者は次のように述べます。

「元々西洋料理のシェフであり、コロラド大学の学生時代、伊丹十三監督の映画『タンポポ』に影響を受けたことが縁となって東京でラーメン屋を開業した『アイバンラーメン』のアイバン・オーキンは、ラーメンを『小宇宙』と捉えている。1つの丼の中に食事のすべてを入れ込む日本人の料理観が、日本人のラーメン好きの国民性にも表れているという。

これは、日本の庭園とも比較するべきだろう。日本の庭園は池を海に、置き石を山に、植物を大自然に見立てることで、狭い空間に凝縮された世界=宇宙を表出させようとする。ラーメンも、一種日本庭園に相通じる、料理を凝縮した宇宙である」

第一章「ラーメンとアメリカの小麦戦略」では、冒頭に「安藤百福の見た闇市の支那そば屋台」のエピソーダが登場します。終戦から3年が経過した1948年の11月、冷たい風が吹きつける中、大阪の闇市で屋台の支那そばを食べるために人々が並んで、20~30メートルの列をつくっていました。それを見ていたのが、日清食品の創業者・安藤百福でした。著者は、次のように書いています。

「百福はこの光景からインスタントラーメン=”工業製品としてのラーメン”をつくるというアイデアを思いつく。百福が感銘を受けたのは、日本人の度を越した麺料理への愛である。寒い中でこれだけの行列をつくってまで食べたいものがある。そのことに百福はいたく感動した。当時、百福自身は、まだ支那そばというものを口にした経験はなかった。しかし、この支那そばをもっと手軽に、例えば家でつくって食べられるようにすれば、必ずやそのビジネスは成功するだろう。しかも、工業製品のように大量生産すれば、大きな利益を得ることができるかもしれない。百福は、そう確信を抱いたのである」

もともと戦前には「支那そば」と呼ばれていた料理が「中華そば」と呼び名が変わったのは終戦翌年であるとして、著者は次のように述べています。

「戦勝国である中国(当時の中国の国体は、中国共産党の独裁以前、まだ蔣介石の国民党がいた時代なので”中華民国”であった)から「支那」の呼称の使用をやめてほしいという外務省事務次官通達による要求があったからである。

もちろん、この通達によってすぐに呼び名があらたまったわけではない。戦後、新聞の4コマ漫画の連載として始まった『サザエさん』の中で、「シナソバ」(1948年)が「中華そば」に変わったのは、50年のことだった」

戦後にラーメン、いや支那そばが爆発的に普及していった背景には、米不足がありました。ラーメンとともに子どもの大好物として戦後に普及した料理に、スパゲティナポリタンがあります。そもそもイタリアの都市・ナポリの名を取った料理ですが、このような料理はナポリはおろかイタリアには存在しません。それは、支那そばが中国本土には存在しない料理であるのと同じです。

戦後の子どもの二大好物であったラーメンとスパゲティナポリタンは、ともに日本で生まれた料理だったのです。1980年代末のバブル経済期から、90年代前半にかけて、「スパゲティ」という呼び名は「パスタ」に変わっていきます。ラーメンとスパゲティナポリタンには共通点があるとして、著者は述べます。

「ラーメンとナポリタン、この2つに共通して見透かすことができるのは、アメリカという影である。これらの料理の背景には、戦後の食糧事情とアメリカの農業界の意向が深く関係している。2つの料理は、ともに小麦が主原料である。

ラーメンとナポリタンが戦後にポピュラーな食べ物になり得たのは、穀物市場の都合で、米よりも小麦が手に入りやすかったからである。そして、戦後の米不足により貴重品となった米に代わり、小麦が大量に出回ったのは、主にアメリカからの援助物資として小麦が大量に流入したことによる」

終戦当時、アメリカの小麦農家は大量の余剰在庫を抱えていました。国内市場では小麦は供給過剰であり、このままでは小麦の価格が暴落することが予想されました。そうなれば、農家に大きな損失を与えてしまいます。おりしも、アメリカ大統領に就任した愛称「アイク」ことドワイト・アイゼンハワーはテキサス州の出身であり、農業界をバックに持っていました。そんな彼は、大統領就任後に最優先で、この余剰生産物の処理に取り組みます。もちろん、大量の小麦は敗戦国である日本に送られました。著者は、次のように書いています。

「アメリカ農務省は、当時の額で4億2000万円の資金をもって、小麦食品を普及させるキャンペーンを行った。これには、日本側の厚生省、農林省、水産省、文部省(いずれも当時)などがそれぞれに外郭団体をつくることで手足となって働いたという。特に厚生省は『栄養改善運動』として、パン食奨励運動の旗振り役を務めた。1954年の『学校給食法』の施行によって、全国の小学校でパンと脱脂粉乳による学校給食が実施されるようになった。すでにララ物資によるパンと脱脂粉乳の学校給食は47年から始まっていたが、この『学校給食法』で、義務教育の学校すべてにおいて給食が実施される『完全給食』が明記されたのだ」

わたしは、公立の小学校だったので、もちろん学校給食でパンを食べていました。しかし、子ども心に「日本人の学校給食なのに、なぜ御飯ではなくパンなのだろう?」と漠然と不思議に思っていました。聞くと、わたしの妻も同じことを考えていたそうです。その他にも、同様の疑問を抱いた人は多いでしょう。その理由は、アメリカの余剰生産物である小麦戦略にあったとは知る由もありませんでした。さらには、小麦食の奨励運動の中には、米食に対するネガティブキャンペーンも含まれていたようです。

「日本人の早老短命は米の大食偏食」といった言葉を記したパンフレットが配布されたりしました。GHQによる「スクリーン・スポーツ・セックス」の「3S」政策が日本人の精神を骨抜きにしたなどと言われますが、もっと本質的な洗脳は稲作民族である日本人に米を食べさせないことだったのかもしれません。特に、小学生の給食において、パン食を刷り込んでおけば、大人になってもパンを食べるだろうという見込みがあったようです。

第二章「T型フォードとチキンラーメン」では、「日本人の兵器観にみる『1点もの至上主義』という文章が面白かったです。著者は、次のように述べています。

「『宇宙戦艦ヤマト』から『機動戦士ガンダム』『風の谷のナウシカ』に至るまで、日本のアニメにおいて、主人公が1点もののメカに乗って戦争を遂行しようとする様を、軍事・戦争マニアの押井守(映画監督・アニメーション作家)は、『戦艦大和以降の1点もの至上主義』と揶揄する。スポンサーのおもちゃメーカーの意向もあるとはいえ、確かに日本のアニメに1点もののメカや兵器を偏愛する傾向は強い」

「一方、ハリウッド映画を見ると『スター・ウォーズ』シリーズの主人公ルーク・スカイウォーカーは、帝国軍との戦闘において、他の隊員と変わらない量産型の宇宙戦闘機Xウィングに乗って戦う。これを見ると、やはり1点もののメカや兵器を偏愛するのは日本人特有の好みであり、国民性の違いが存在するように思える」

この日米両国の兵器観の違いは何なのでしょうか。著者は、「ものづくりに対する思想の違い」と言うこともできそうだとして、次のように述べます。

「日本人のものづくりの源流にあるのは、職人の匠である。1点ものの兵器を好み、魂が込められた武器をもって戦いに挑むのが日本人だとするなら、アメリカにあるものづくりの思想とは何か。それは、大量生産である」

そして、大量生産の歴史において、とりわけ大きな技術革新として知られるのが、1913年にフォード社の工場に導入されたベルトコンベアーであり、そこで製造されたT型フォードでした。このT型フォードの大量生産システムは、機械が人間を支配するとして、大きな恐怖感を生み出しました。オルダス・ハクスリーの『すばらしい新世界』、サン=テグジュぺリの『星の王子さま』、さらにはチャールズ・チャップリンの「モダンタイムス」などに負のイマジネーションを与えたのです。

T型フォードの大量生産システムは、アメリカの食品業界をも変えました。そのシンボルが、ハーシーのチョコレートとコカ・コーラ社のコーラです。これらの商品は20世紀前半にアメリカの大量生産の技術によって生み出された加工飲食料でした。そして、ともに第2次世界大戦の食糧補給、兵士たちの士気高揚に大きな役割を果たしたとされています。

戦後、日本でも大量生産技術により加工食品の大ヒット商品が誕生しました。日清食品が発明したチキンラーメンに始まる「インスタントラーメン」です。著者は、チキンラーメンの発明者である安藤百福について、次のように書いています。

「2007年1月5日、安藤百福は96歳で逝去した。偉大な事業家の死に対し、日本のテレビ、新聞などのメディアは、その功績を記して追悼の記事やニュースを報道した。

多くのメディアが褒め称えたのは、チキンラーメンを発明し、『インスタントラーメン』という巨大な市場を生み出した業績である。

その中で、アメリカの『ニューヨーク・タイムズ』は、日本のメディアとは少し違った評価を与えている。『ニューヨーク・タイムズ』の記事は、百福を『労働者階級のための安くて、きちんとした食べもの』を独力でつくった人物として評して、その功績を称えたのである。これは彼を商品の”発明者”や新産業をゼロからつくった起業家として評価したのではなく、ラーメンを大量生産可能な”工業製品”として発明し、安価な保存食品として世界に広めたという、百福が持っていたものづくりの思想への評価である」

さらに日清食品は、1970年代にも大ヒット商品を誕生させます。カップヌードルです。第三章「ラーメンと日本人のノスタルジー」において、著者は次のように述べています。

「カップヌードルの発売は、1971年9月18日。あさま山荘事件の約5ヵ月前のことだ。現場の警察隊が警備する氷点下15度という極寒の中では、弁当やおむすびは凍りついて役に立たず、当時発売されて間もなかった日清食品のカップヌードルが活躍することになった。その模様が繰り返しテレビ画面に大写しにされ、カップヌードルの知名度は全国区のものとなり、売り上げの向上につながったのだ」

今夜、小腹が空いたわたしは、久々にカップヌードルを食べました(おいしかったです)。日本人の”国民食”を超えて世界中に進出し、”人類食”にまでなったカップヌードルは、ついに宇宙にまで進出します。実際に、日清食品が宇宙食ラーメンを開発したのです。著者は次のように述べます。

「独身者の生活から、戦場の野戦食(警察、テロリスト、軍隊まで幅広く)までをアシストする日清食品のインスタントラーメンの技術は、のちの2005年7月に、世界初の宇宙食ラーメン『スペース・ラム』として野口聡一宇宙飛行士とともにスペースシャトル『ディスカバリー号』に搭載されるに至る。また、2011年3月11日の東日本大震災に際し、いち早く支援物資として被災地に送られたのも記憶に新しい。日清食品は、この地震の発生直後に、『カップヌードル』『どん兵衛』といったカップ麵製品200万パッケージの無償支援を発表した。そして、同時に、『チキンラーメン号』7台の現地派遣も発表した」

かつて安藤百福は、闇市で支那そば屋台の行列を見て、「庶民に支那そばを気軽に食べさせてやりたい」という志を抱きました。スケールがどんどん拡大していく日清食品の「志」には、感動してしまいます。

さて話は変わって、第五章「ラーメンとナショナリズム」です。ここで”作務衣系”が登場するのですが、著者は次のように述べます。

「1990年代半ば以降、いくつかのラーメン屋には、『ラーメン道』的な変化が訪れていた。目に見える最も大きな変化はスタッフの出で立ちである。店主は頭にバンダナかタオルを巻き、作務衣、もしくは手書きの漢字がプリントされたTシャツを着るようになった。まえがきでも触れたように、ラーメン屋の作務衣化である」

それにしても、なぜラーメン店に作務衣が登場したのか。著者は述べます。

「こうした作務衣を着るラーメン店主のイメージを生んだのは、おそらく『博多一風堂』の創業者である河原成美である。彼もまたテレビに出演する機会の多い有名ラーメン業界人の1人だが、テレビバラエティへの出演、ラーメンイベントなど、公式の場に登場する場面では、常に作務衣を着ている。河原にとっての正装は作務衣なのだ」

著者によれば、こうした”作務衣系”がラーメン屋を代表するスタイルとして完全定着を果たすのは、1990年代末のことだそうです。そしてそのイメージは、おそらくは陶芸家に代表される日本の伝統工芸職人の出で立ちを源泉としているといいます。本書では、生産技術で勝るアメリカに”職人の匠”だけで戦争を挑み大敗を喫した日本が、戦後はものづくりで復興を遂げた経緯が述べられています。

しかし、90年代のラーメンの世界は、再びものづくりのロールモデルとして”職人の匠”を重視する伝統職人を選んだと著者は言います。そもそも作務衣は、禅宗の僧侶が日常的な業務=作務のときに着る作業着です。そして、いまどきの作務衣と称されている着物は、それとも違います。それは戦後に甚平とモンペをミックスした代物であり、きわめて歴史の浅いものなのです。当然ながら、日本の伝統とはまったく関係がありません。

そして、全国各地には「ご当地ラーメン」なるものが登場していきます。それどころか、店主のキャラクターを売り物とする「ご当人ラーメン」まで登場します。こういった風潮に対し、『ラーメンの経済学』(角川oneテーマ21)の著者である河田剛は、「ご当人ラーメン」が登場する1990年代半ばのラーメンの変化とは、単なる日本の変化ではなく、「世界的な料理の変化」と連動したものであると指摘します。「世界的な料理の変化」とは、「ヌーベル・キュイジーヌ」と「スローフード運動」の2つだとか。

さらに、著者は最近の風潮として「ラーメン哲学本」の誕生をあげます。「ラーメン哲学本」とは何ぞや。著者は、次のように解説します。

「ラーメン哲学本には、ラーメン屋を開業する人のための、原価率、客単価、人件費、回転効率といった経営にまつわるノウハウが書かれていると思いきや、まったくそうではない。多くの本に書かれているのは、生い立ち(悪かった過去とか)、ラーメンとの出会い、成功までの物語、ラーメンへのこだわり、弟子の扱いといったことである。大物になると、自叙伝だけでも複数冊刊行されている」なるほど、なるほど、そういえば、あの店のオーナーもラーメン哲学本を書いていますな。しかし、正直なところを言わせてもらうなら、ラーメンなら「哲学」ではなく「味」で勝負してほしい!

本書を読むと、巨大な外食産業の中でもラーメン業界は特殊であることがわかります。著者は、次のような疑問を投げかけます。

「1990年代は、外食産業の価格競争が進み、同時に急速な寡占化が進んだ時代である。その流れにあって、ラーメンだけはそうした風潮に呑みこまれなかった唯一の業界と言えるだろう。90年代のラーメンは、価格が上昇し、チェーン化を免れた。なぜ、ラーメンだけが90年代の波に呑まれなかったのだろうか?」

あらゆる外食産業が安売りに走り、信じられないような値段のハンバーガーや牛丼も登場しました。しかし、ラーメンだけはその反対の道をたどったとして、著者は述べます。

「ラーメンはこの低価格競争の中、価格が上がり続けた。総務省統計局『小売物価統計調査』によると、ラーメン1杯の価格は、1990年に450円ちょうど。それ以降、右肩上がりに上がっており、2007年には569円まで上がっている。ラーメン業界の中でも、『幸楽苑』『日高屋』『餃子の王将』『リンガーハット』などのファストフードに属するチェーン系は、ドミノ式の低価格競争の中、低価格路線を打ち出して成功している。それにもかかわらず、ラーメン業界全体の平均価格は上がっているのである」

最後に、著者は「あとがきにかえて」の冒頭で、次のように書いています。

「大量生産・大量消費、総力戦体制の戦争、世界大戦後の食糧難、都市化、郊外化、マスメディア時代の到来、情報社会化、こうした20世紀前半の欧米で起きたさまざまな現象を、日本は太平洋戦争での敗戦後に欧米より半世紀遅れて経験することになる。本書では、こういった20世紀の諸現象を日本がいかに受け入れてきたのかを、『ラーメン』というものさしを通してなぞっていくという試みを行ってきた」

わたし自身、大のラーメン好きで、週に3杯は食します。本当は毎日、いや3食ラーメンでもいいくらい好きなのですが、まあ健康のことも考えているのです。そんなわたしにとって、本書は大好きなラーメンにまつわるさまざまな謎が解け、かつ豊富なウンチクを得ることができる好著でした。

それにしても、どんな切り口からでも「日本」および「日本人」についての優れた論考が書けるものだと思いました。まさに本書は、日本と日本人を知るための「国学」あるいは「民俗学」の本ではないでしょうか。最後に、本書を読んで、どうしても言いたいことが2つあります。1つは、「日本人はやっぱりラーメンが大好き!」ということです。

もう1つは、「作務衣着て説教垂れるより、旨いラーメンを作ってくれ!」です。