- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2012.05.06

『新版 貧困旅行記』つげ義春著(新潮文庫)を読みました。

著者は、言わずと知れた高名な漫画家です。幻想的な「ねじ式」や「赤い花」をはじめとした代表作の数々は、わたしの愛読書でもあります。また、想像を絶するような貧乏旅館に宿泊する「リアリズムの宿」という名作があるのですが、本書のタイトルからそのイメージを抱きました。表紙カバーの裏には、以下のように書かれています。

「日々鬱陶しく息苦しく、そんな日常や現世から、人知れずそっと蒸発してみたい―やむにやまれぬ漂泊の思いを胸に、鄙びた温泉宿をめぐり、人影途絶えた街道で、夕闇よぎる風音を聞く。窓辺の洗濯物や場末のストリップ小屋に郷愁を感じ、俯きかげんの女や寂しげな男の背に共感を覚える・・・。主に昭和40年代から50年代を、眺め、佇み、感じながら旅した、つげ式紀行エッセイ決定版」

その作風から、なんとなく行動的でない印象のあった著者ですが、じつは日本全国を旅していたことを知り、驚きました。最初の「蒸発旅日記」というエッセイから、もう一気に「つげ義春ワールド」に読者は突入します。

作家の深沢七郎は、「旅行は見物をしに行って帰ってくるのだが、私の場合は、ちょっとちがって、行ったところに住みついてしまうのだった」と「風雲旅日記」に書いています。なんとも凄い旅の仕方ですが、本書の著者・つげ義春氏も以前これと似たような旅をしたことがありました。住みつきこそしませんでしたが、住みつくつもりで出かけたというのです。著者は、次のように書いています。

「それは昭和43年の初秋だった。行先は九州。住みつくつもりで九州を選んだのは、そこに私の結婚相手の女性がいたからだった。といっても私はこの女性と一面識もなかった。2、3度手紙のやりとりをしただけの、分っているのは彼女は私のマンガのファンで、最近離婚をし、産婦人科の看護婦をしているということだけだった。

『どんな人かなァ』と私は想像してみた。

『ひどいブスだったら困るけど、少しくらいなら我慢しよう』と思った。とにかく結婚してしまえば、それが私を九州に拘束する理由になると考えたのだった。そしてマンガをやめ、適当な職業をみつけ、遠い九州でひっそり暮らそうと考えた。『離婚をした女なら気がらくだ』彼女はきっと結婚してくれるだろうと私は一人決めしていた。

二十数万円の所持金と、時刻表をポケットにつっこんだだけの身軽さで私は新幹線に乗った。私の間借りしていた部屋はそのままだが、机と蒲団しかないので、私が消えてしまっても家主は困らないだろうと、あとのことは考えなかった」

その女性は、なんと小倉の人でした。著者は、東京から名古屋で紀勢線に乗換え、三重県の松阪で一泊します。翌日近鉄で大阪に向かい、そこから小倉行きの切符を買って、発車間際の電車に飛び乗るのでした。小倉に到着した著者は新月旅館という商用宿に宿泊し、意中の彼女にも会います。結果として彼女とは結婚しなかったのですが、一度も会ったことがないという相手に結婚を申し込みに行くという度胸というか神経には仰天です。

本書には昔の小倉の繁華街である魚町の写真も掲載されていました。「上島珈琲本社」と大きく書かれた看板が写っていますが、わたしには魚町のどこだかわかりません。そこで、サンレー本社の長老である岸菜清房相談役にお聞きすると、「これは小倉駅前の光景で、この上島珈琲本社は今のマクドナルドの場所です」とのこと。岸菜相談役は「もう40年ぐらい前の写真ですね」とも言っていました。

大阪から小倉へ向かう列車の描写も、なかなか味わいがあります。著者は、次のように書いているのです。

「列車が動き出すと、私はようやくほっとしたが、『蒸発をするのは案外難しいものだな』と思った。それは現実の生身の役者が舞台へとび出し別の人間になりきるのに似ている。役者は舞台のソデで緊張と不安のあまり吐気や便意を催すという。しかし舞台は幕がおりる。だが演じ続けることもやがては日常となり現実となるのであろう。そう解っていても私はもうとび出してしまったのだ。

列車はウーンウーンと鈍い音を響かせていた。私は急には別の人間になりきることはできないで、まだ残っている緊張を鎮めるようにずっと目を閉じていた。広島を過ぎると安芸の宮島を紹介する車内放送があった。そのとき目をあけ窓の方へ視線を移すと、大きな蝿が一匹ガラスにとまっていた。車内は冷房が利きすぎて、蝿は弱っているのかじっと動かないでいた。私は宮島を眺める気もなく蝿を見続けていた。

―この蝿は私と同じように大阪から乗ったのだろう。するとこのまま九州へ行くことになる。九州へ行ったらもう戻ることはできない。そうしたら九州でどのような生きかたをするのだろうか ―。そんなことを私はぼんやり思っていた」

いや、もう、この発想は尋常ではありませんね。まさに、つげワールド! 文豪・志賀直哉には、虫の死骸を見て「死とは何か」という深い思索に至る「城の崎にて」という短編小説があります。それを思い起こさせる文章です。もともと、著者には現実から逃れたいという「逃避願望」のようなものがあったのかもしれません。

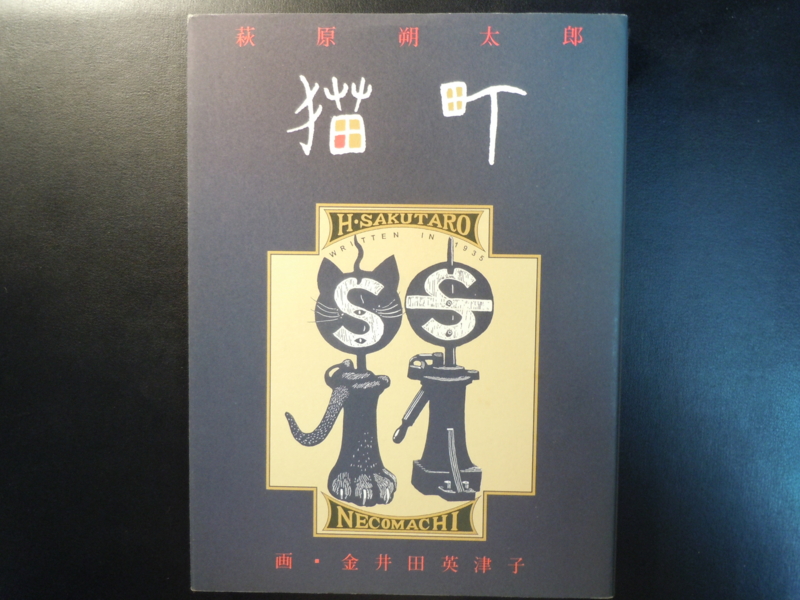

この「逃避願望」のルーツは、どこにあるかというと、どうやら萩原朔太郎の「猫町」のようです。「猫町」は、もの思いにふけりながら散歩をする癖のある詩人が幻覚状態で猫だらけの町に迷い込むという幻想小説で、わたしの愛読書でもあります。

本書には、「猫町紀行」というエッセイがあります。どうにも旅に焦がれて、地図に無数の丸印をつける癖のある著者ですが、次のように書いています。

「私は、17、8のとき『猫町』を読みたちまち影響され、道に迷いやすい人をうらやましく思ったものだ。道に迷えば猫町の気分だけでも味わえるものと思い、その散歩のしかたを真似てみたこともあった。けれど、真似ごとでは道に迷うわけもなく、それに私は方向感覚は悪くないほうなのでその試みは成功しなかった。

それがいまごろになって思いがけず実現したのだった。

私は偶然猫町を発見したことで、これまで旅行をしていていつも物足らなさを覚えていたのが何であったのか了解した。『これだ、是だったのだ』と私は心の中でつぶやいた。あの光景を求めて私は地図に無数の丸印をつけていたが、それはけっきょく、湯治場でなくとも宿場でなくともよかったのだ。下町の路地裏でも何処でもよかったのである」

それにしても、本書の中に登場する場所に、メジャーな観光地は皆無です。さびれた温泉地で、著者は古い旅館を泊まり歩きます。そして、老人ばかりが住む町並みを散歩するのです。

本書には著者本人が撮影したかなりの枚数の写真が収録されています。いずれも、昭和40年代後半から50年代にかけてのモノクロ写真で、旅先のスナップの風景です。これらの風景は今では失われた懐かしいものですが、著者のマンガの中によく登場する風景であることに気づきます。そう、写真に残された風景は、明らかに著者の幻想的な雰囲気のマンガの原点になっていると言えるでしょう。

最後に、本書に登場する旅の数々は、けっして「貧困」などではありません。それどころか、けっこう高価な旅館に家族で宿泊したりしています。よく考えてみると、旅によって疲れた精神を癒し、非日常の世界に遊ぶという意味では、「貧困」どころか「贅沢」な旅行記ではないでしょうか。

わたしも、著者のような気ままな旅をしてみたいものです。