- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

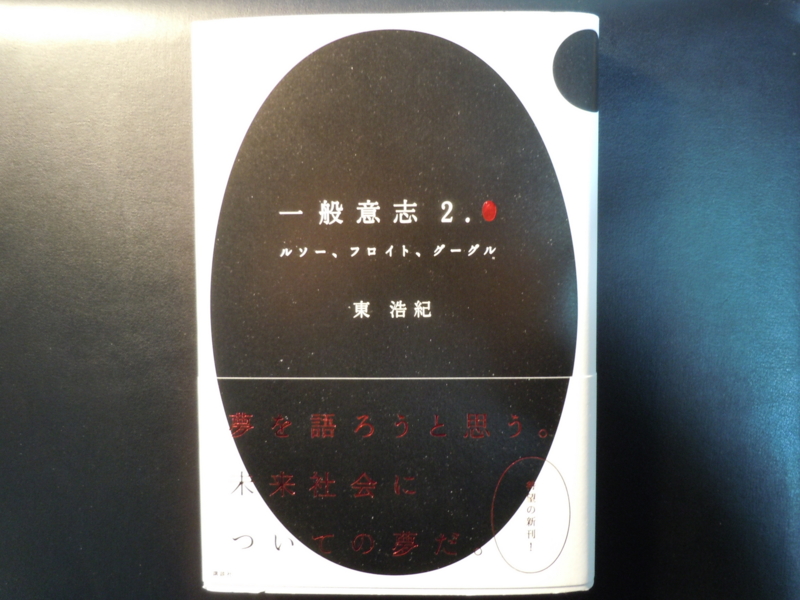

No.0590 哲学・思想・科学 『一般意志2.0』 東浩紀著(講談社)

2012.05.01

『一般意思2.0』東浩紀著(講談社)という本を読みました。

小説『クォンタム・ファミリーズ』の著者が書いた思想エッセイです。「ルソー、フロイト、グーグル」というサブタイトルがついており、帯には「夢を語ろうと思う。未来社会についての夢だ。」「待望の新刊!」と記されています。

この帯のコピーには、出典があります。講談社の広報誌「本」の2009年12号に掲載された以下の文章です。

「筆者はこれから夢を語ろうと思う。それは未来社会についての夢だ。わたしたちがこれからさき、21世紀に、22世紀に作るであろう社会についての夢だ」

この文章は、そのまま本書の第一章の冒頭に登場しますが、そこで語られる夢は2つのまったく異なった知的欲望、知的文脈の交差点で成立しているそうです。1つは、いまから2世紀半前に記された政治思想の古典中の古典であるジャン=ジャック・ルソーの『社会契約論』です。もう1つは、この20年のあいだ、経済と社会の様相を根本から変えてしまい、いまも変えつつある技術的な革新、すなわち「情報技術革命」です。

本書は、「本」に1年半にわたって連載された「一般意思2.0」という論考を1冊にまとめたものです。「序文」で、著者は以下のように本書の内容を説明しています。

「本書はいわゆる社会思想の本である。また情報社会の本でもある。しかし、一般に『思想』や『情報』という言葉が冠せられる多くの書物と異なり、本書の主張はきわめて単純だ。筆者は、民主主義の理念は、情報社会の現実のうえで新しいものへとアップデートできるし、またそうするべきだと主張する。ただそれだけの本である」

いま世間には、情報技術と民主主義を結びつけた本が溢れています。ソーシャルメディアや電子投票が真の民主主義を実現して、国民主体の政府を可能にするといったような内容の本です。しかし、本書はそれらの類書とは根本的に異なっているとして、著者は次のように述べます。

「本書は、情報技術が民主主義を実現すると主張する書物ではない。そうではなく、情報技術が張り巡らされた社会の出現は、むしろ民主主義そのものを変えてしまう、政治や統治のイメージそのものを変えてしまうと主張する書物なのである。情報技術はたしかに民主主義を可能にするかもしれない。しかしそれは、わたしたちがいままで見知ってきたものとはずいぶんと異なった『民主主義』になるだろう。――それが、本書で展開される主張だ」

本書のタイトルにも入っている「一般意思」とは何でしょうか。

「一般意思」とは、18世紀半ばにフランスの思想家ルソーが著書『社会契約論』の中で唱えた言葉です。しかしその意味するものの難解さから、これまで、「一般意思」という言葉には多様な解釈がなされてきました。著者は、このルソーの唱えた「一般意志」は、21世紀の現代社会でこそ実現し得るというのです。ルソーの一般意志を読み込み、それを現代に適用するとはどういうことか。それを著者はとことん探求し、「人々の無意識を現代の情報技術を駆使することで可視化し、それを政治に反映することこそが、一般意志の実現につながる」と述べます。そのアイデアは、行き詰まりを指摘されている現在の民主主義を突破する可能性を持っているのでしょうか。

アマゾンの内容紹介では、以下のように書かれています。

「民主主義は熟議を前提とする。しかし日本人は熟議が下手だと言われる。だから日本では二大政党制もなにもかもが機能しない、民度が低い国だと言われる。けれども、かわりに日本人は「空気を読む」ことに長けている。そして情報技術の扱いにも長けている。それならば、わたしたちは、もはや、自分たちに向かない熟議の理想を追い求めるのをやめて、むしろ『空気』を技術的に可視化し、合意形成の基礎に据えるような新しい民主主義を構想したほうがいいのではないか。

そして、もしその構想への道すじがルソーによって二世紀半前に引かれていたのだとしたら、そのとき日本は、民主主義が定着しない未熟な国どころか、逆に、民主主義の理念の起源に戻り、あらためてその新しい実装を開発した先駆的な国家として世界から尊敬され注目されることになるのではないか。」

本書の内容を見てみましょう。第一章で、著者は次のようにルソーについて述べます。

「ルソーは、個人の社会的制約からの解放、孤独と自由の価値を訴えた思想家だった。しかし彼はまた同時に、個人と国家の絶対的融合、個人の全体への無条件の包含を主張した思想家でもあった。この2つの特徴は、常識的に考えるかぎりまったく両立しない。また、ルソーの歴史的な重要性に照らすとそのまま放置できるものでもない。

ここに、ルソーの、そして民主主義の謎がある」

興味深く読んだのは、ルソーが人間の社交性というものに価値を認めなかったという、著者の指摘です。ルソーといえば、その高潔な主張には似合わないスキャンダラスな私生活が有名ですが、彼が「社交」を否定していたとは知りませんでした。

著者は本書の第三章において、「社会の誕生を悪の起源とみなす。人間と人間の触れあいを否定的に評価する。これは社会思想家としては稀有な立場である。ルソーは、多くの哲学者と異なり、人間の社交性に重要な価値を認めなかった。そしてその思想は、単純に著作で表現されていただけではない」と述べています。

また、「社交の忌避は、ルソーの現実の人生においても確認されている」とか。

わたしが「隣人」の存在を重要視しているのは御存知かと思います。また、わが社のミッションにもあるように「良い人間関係づくり」を大事にしていることも御存知でしょう。ルソーは、晩年のエッセイ『孤独な散歩者の夢想』で次のように書いています。

「この世にはもう隣人も同類も兄弟もない。私は地球の上にいながら、見も知らぬ惑星にいるようなもので、以前住んでいた別の惑星から落ちてきたような気持である」

ルソーは、「隣人」も「人間関係」も否定しているかのようです。このようなルソーの言葉について、著者は以下のように述べます。

「つまりはルソーは、一般に政治思想家や社会思想家といった言葉で想像されるものとはかなり懸け離れた、現代風に言えばじつに『オタク』くさい性格の書き手だったのである。彼は、人間嫌いで、ひきこもりで、ロマンティックで繊細で、いささか被害妄想気味で、そして楽譜を写したり恋愛小説を書いたりして生活をしていた。

『社会契約論』は、そのようなじつに弱い人間が記した理想社会論だったのだ。

だから彼は、コミュニケーションなしの政治を夢見た。

サロンなしの一般意志の生成を摑もうとした」

なるほど、ルソーが「オタク」であったというのは納得できますね。

ルソーといえば偉大な社会思想家であり、『社会契約論』といえば民主主義の古典であると多くの人が思い込んでいます。しかし、そのような先入観を排し、個人的な背景を想像して読んでみれば、ルソーが行いたかったことはじつにたやすく体験できるとして、著者は述べます。

「ルソーは一方では、絶対の個人主義、主体の自由を訴えたロマンティストだった。しかし他方では、一般意志の特殊意志に対する優越を主張する革命家でもあった。つまりは彼には、個人の優位を主張する文学者のそれと、社会の優位を主張する政治思想家のそれの2つの顔があった。一般にはそう言われる。

しかし、それは本当はなにも矛盾していないのだ。なぜならば、その2つの顔は、ともに、人間が人間の秩序(コミュニケーション)から自由になる、モノの秩序(一般意志)にのみ基づいて生きるというルソーの思想に同じように奉仕するものだったからである」

第五章の冒頭で「一般意思は数学的な存在である。それは人間の秩序にではなくモノの秩序に属する」と書く著者は、「ルソーの一般意志は抽象的な理念に止まらざるをえなかった。したがって、そこからカントやヘーゲルやカッシーラーらの込み入った解釈が生まれることになった」と述べます。そして、すでに現代社会は、人々の意志や欲望を意識的なコミュニケーションなしに収集し体系化する、そのような機構を現実に整備し始めていると主張します。

グーグル、ユビキタス社会、ツイッターなどの具体例をあげて、著者はついに「一般意思とはデータベースのことだ」と断言し、次のように述べます。

「現代社会は、リアルでもネットでも見境なく、膨大な個人情報を蓄積し始めている。いまはグーグルやツイッターの例を挙げたが、むろんそれはYouTubeでもFlickrでもフェイスブックでもいいし、またUstreamでもいい。というよりも、クラウド化の進む業界においては、そのようなサービスごとの区別すらもはや意味をなさなくなっていると言うべきかもしれない。アメリカではすでに、フェイスブック、YouTube、ツイッターなどさまざまなソーシャルメディアを横断し、それぞれのサイトで交わされる消費者の呟きを収集し分析することで、ブランド価値の推移を可視化するサービスが生まれているという。総記録社会が生み出す巨大なデータベースは、人々の欲望の在処を、250年前のルソーが想像もおよばなかったようなかたちで浮かびあがらせている」

ここで「総記録社会」というキーワードが出てきます。来るべき社会は、けっして「総表現社会」ではなく「総記録社会」であるとする著者は、次のように述べます。

「わたしたちはいまや、ある人間がいつどこでなにを欲し、なにを行ったのか、本人が記憶を失っても環境のほうが記録している、そのような時代に生き始めている。実際、現代社会はすでに、本人の記憶ではなく、記録のほうをこそ頼りに、ひとが評価され、雇用され、ときには裁かれる事例に満ち始めていないだろうか。たとえば、ネットの検索だけを頼りに、政治家や芸能人の発言を齟齬を発見し揚げ足取りに夢中になっているネットユーザーを思い起こせばいい」

そして、著者は「総記録社会」を以下のように簡潔に説明します。

「来るべき総記録社会は、社会の成員の欲望の履歴を、本人の意識的で能動的な意志表明とは無関係に、そして組織的に、蓄積し利用可能な状態に変える社会である。そこでは人々の意志はモノ(データ)に変えられている。数学的存在に変えられている」

さて、本書にはルソーの他にもう1人、重要な思想家が登場します。サブタイトルにその名前が入っているジークムント・フロイトです。ルソーが夢見た「一般意思」はフロイトの「無意識」に通じるとする著者は、次のように述べています。

「フロイトによれば、抑圧された欲望は夢として回帰する。その説に則るならば、いまわたしたちが目の前にしている現実は、近代の政治思想が未熟で危険なものとして追放し抑圧した――しかしじつのところはそれこそがフランス革命の原動力だった――一般意志の理想が、政治の場からもっとも遠く離れた場所で、思いもよらないかたちで夢として回帰している、そのような事態だと言えないだろうか。グーグルやツイッターは、新しい政治参加、新しい行政参加のありかたを提案しているだけではない。それは、わたしたちがこの2世紀のあいだ作り上げてきた統治機構そのもの、国のかたちそのものへの原理的な疑義を突きつけているのである」

第六章の冒頭で、著者は本書の核心に次のように触れています。

「2世紀半前にルソーが夢見た一般意志は、いま『一般意志2.0』としてすがたを現しつつある。一般意志2.0は、情報環境に刻まれた行為と欲望の履歴を意味する。それは一般意志1.0と異なり、抽象的な理念ではない。あらゆる場所にコンピュータがあり、あらゆる人工物がネットワークに繋がり、あらゆる人々がたえず個人情報をばらまく21世紀においては、それはじつに具体的な存在だ。わたしたちはその萌芽を、グーグルやツイッターといったサービスに見て取ることができる」

そして、自説をすっかりオープンにしてしまった著者は、以下のように提言します。

「すべての省庁の審議会や委員会を、あるいは法案条文作成の模様を例外なく中継する徹底した可視化国家。政治家と官僚と学者が集う会議室には必ずカメラとスクリーンが用意され、議論はすべてネットで公開され、他方で室内には、数千数万の聴衆の反応を統計的に処理し、タグクラウドやネットワーク図で映像化してダイナミックにフィードバックするモニタが用意されたインタラクティブな政府。とくに気負うことなく、ただだらだらとUstreamやニコニコ動画の画面を立ち上げ、中継画像を見てコメントを打ち込むだけでその呟きが回り回って政策審議の行方に影響を及ぼす、ひきこもりたちの集合知を活かした新しい公共の場。熟議とデータベース、小さな公共と一般意志が補いあう社会という本書の理想は、ひとつにはそのような制度設計を目指している」

うーん、こういった議論はすでに類書で多く見たような気がします。あまりにも情報技術を過大評価した楽観的な主張のように思えます。正直言って、Ustreamやニコニコ動画への書き込みが反映される政府なんて、わたしは望みません。しかし、著者はさらに次のように書いています。

「グーグルやツイッター、Ustreamやニコニコ動画といったサービスの台頭は、いままでの政治に付け加わった新しいオプションというものではない。それは、政治の原理そのものを変えてしまう可能性を秘めているのである」

著者いわく、本書はエッセイであり学術書ではないそうです。また、ルソー研究書でも情報社会論でもないそうです。当然でしょう。本書は、学術書としてはもちろん、ルソー研究書としても情報社会論としても突っ込み所の多い荒削りの本です。けれども、わたしは完全に共感はしないものの、その発想には面白い部分もあり、いっそ『クォンタム・ファミリーズ』みたいにSF小説として発表すれば良かったのではないかと思います。

本書の最終章である第十五章の最後に、著者は次のように述べています。

「ネットは政治を変える。確かにそうだろう。というよりもそうでなくてはならない。

しかしそれはおそらく、単純に電子選挙だとかネット政党だとかいった話ではない、そこよりもさらに深く、そもそも政治とはなにか、あるいは国家とはなにか統治とはなにか、その定義そのものをラディカルに変える可能性に繋がっているのだ。

筆者はそれを明らかにしたかった。

世界は複雑になりすぎた。国家と熟議は耐用年数を超えている。

人類はこれから、否応なしに、人間的な理性の力だけではなく、動物的な憐れみの力をも利用して社会設計をすることを迫られる。そのとき、本書の記述が、少しでも未来の世界を作るために役立つのならば、筆者としてたいへん幸せに思う」

本書は、著者自身が最初から断っているように、あくまでも「夢」を語った本です。けっして、現実にある問題を解決する本ではありません。

本書のアマゾン・レビューの中に「ツイートを集計して無意識を可視化するなんて言うけど、具体的な統計処理方法のアイディアが示されているわけではないし、その処理方法の決定をめぐって果てしない係争が起こることは容易に予想できて、東のイメージする社会においては、そこに権力闘争が発生するに違いない」という意見がありました。

また、「この本の見どころは二つだと思う。一つは近代を諦めていること。もう一つは、それに代わる新しい社会を構想するうえで思想よりも技術を信頼していること。思想は新しい物の見方を提示するものだから、本書のような立場が存在すること自体はよいことだと思う」という意見もありました。両方の意見ともに、わたしは「その通り」と思いました。

最後に、ひとつ。わたしがどうしても著者の主張で引っ掛かるのは、ネットというバーチャルで世界を変えるという点です。わたしは、世界を変えるには、実際に人間が行動するという「リアル」が不可欠だと考えています。

わが社は冠婚葬祭互助会ですが、その会員様は高齢者の方が圧倒的に多いです。いくら社会のIT化が進んだといっても、まだまだネットを使いこなしていないお年寄りがたくさんいます。その高齢者の方々に、本書の理論は通用するのか。それとも、パソコンやスマホも使えない高齢者は新しい民主主義に参加しなくてよいのか。そこには、フェイスブックなどのソーシャル・ネットワークが「無縁社会」を乗り越え、「孤独死」をなくすといった議論と同じ浅はかさを感じます。

ソーシャル・ネットワークだけでなく、隣人祭りのような「リアル」があって、初めて問題解決の糸口が見える。そのように考えているわたしにとって、本書の描く未来社会はあまりにも見方が狭いと感じました。著者はルソーのことを「オタク」と表現しましたが、本書もまた「オタク」による「明るい未来」の書ではないでしょうか。