- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

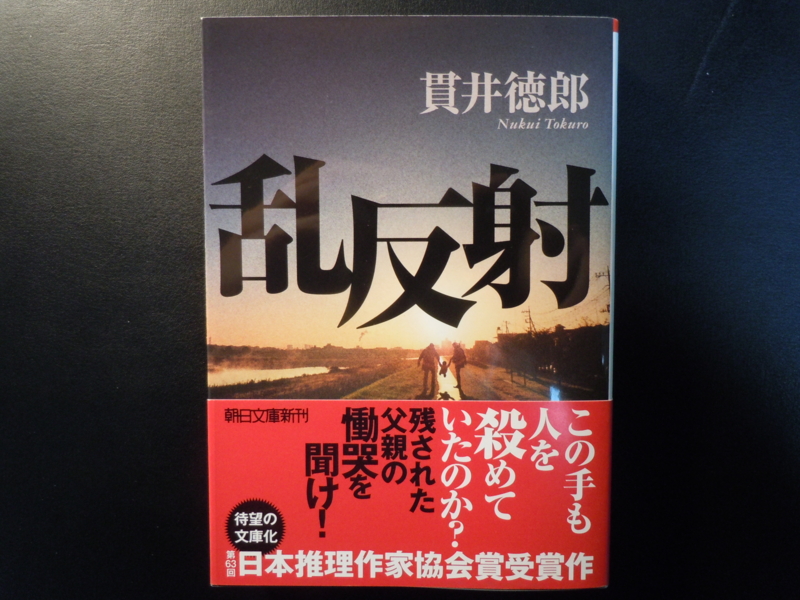

No.0612 SF・ミステリー 『乱反射』 貫井徳郎著(朝日文庫)

2012.06.03

『乱反射』貫井徳郎著(朝日文庫)を読みました。

『慟哭』、『夜想』の問題作に続き、現代ミステリーの旗手がまた凄い小説を書きました。なんと、最初から殺人事件の犯人がわかっているのです。

帯には「この手も人を殺めていたのか?」「残された父親の慟哭を聞け!」と書かれています。また、表紙カバー裏には、次のような内容紹介があります。

「地方都市に住む幼児が、ある事故に巻き込まれる。原因の真相を追う新聞記者の父親が突き止めたのは、誰にでも心当たりのある、小さな罪の連鎖だった。

決して法では裁けない『殺人』に、残された家族は沈黙するしかないのか?

第63回日本推理作家協会賞受賞作」

この日本推理作家協会賞の選考委員に北村薫氏がいますが、「『乱反射』に与えないようなら、推理作家協会賞の意義はない」とまで言ったそうです。本書の巻頭では、いきなり、登場人物のほとんどが犯人という種明かしをしています。

その犯人たちとは、街路樹伐採の反対運動を起こす主婦、職務怠慢なアルバイト医、救急外来の常習者、飼犬の糞を放置する定年退職者といった小市民たちです。

その小市民たちのエゴイズムが交錯した果てに、1人の幼児の命が奪われるという悲劇が起こるわけです。幼児の父親は新聞記者でしたが、彼が懸命に調査を続けた末にたどり着いた真相は、法では裁けない「罪」の連鎖でした。

些細なエゴが、2人、3人、4人と積み重なった時、それらの罪は乱反射を起こして、物理的な殺人にまで発展する。その恐ろしさが見事に描かれています。

一読して、わたしは「これはモラルハザード小説だ」と思いました。

「モラルハザード」とは、もともと経済用語です。「1人1人のモラルの欠如が、最後には自分自身を支えているシステム自体を崩壊させてしまう」という現象を意味します。

たとえば、ほとんどの人が加入している「健康保険」のことを考えてみましょう。普通は誰でも病気になったときには、病院に行って健康保険で治療を受けます。

しかし、ちょっとしたケガや風邪気味程度なら薬局で薬を買って済ませてしまい、わざわざ病院には行きませんよね。でも、あるとき誰かがこう考えたとします。「自分は保険料を払っているのだから、薬局で薬を買ったり、具合の悪いのを家で寝て治すなんてナンセンスだ」と。そして、安静にしていれば治る状態でも病院に行く。ちょっと疲れたなという程度でも病院に行って治療を受ける。はたまた家で寝ているよりも3食きちんと食べさせてくれるのだから、入院したほうが良いと考えて入院する。

そういう行動をとる人がどんどん増えていったらどうなるでしょうか?

医療保険システムは、病院での治療は本人負担もあることだから、そこまで極端なことはしないであろうという前提でつくられています。

風邪か疲れで入院するようになっては、このシステムはひとたまりもないのです。

多くの人が気軽に入院することで、医療コストが増大し、保険料を現状より増額させなければならなくなります。すると、「こんなに保険料を払っているのだから病院で治療を受けないと損だ」などとこれまで常識的な考えを持っていた人までもが病院に通い始め、最後には全員が病院に通うようになります。そうなると、最終的には1人当たりの保険負担額が高くなりすぎて支払えなくなり、健康保険のシステム自体が崩壊します。

本当に病気で困っている人が病院に行けなくなってしまうというわけです。

最初はほんのひと握りの人が、「自分だけなら・・・・・」的に考えて始めたこと、すなわち1人1人のモラルの欠如による行動が、しまいには自分自身を支えているシステム基盤を崩壊させてしまうというメカニズムがモラルハザードなのです。

よく考えてみれば、昔からこのモラルハザードはそこかしこになりました。

「赤信号だけど、車が来ないから渡ってしまおう」、「ゴミの日は明日だけど、朝起きるのはつらいから前の日に捨ててしまおう」、「並んでいる列が長すぎるので、割り込みしてしまおう」・・・・・。このような日常的な話なら数えあげてもきりがありません。 信号無視をして車にひかれても本人が痛いだけですが、それを見ていた子どもが真似をするようになったらどうなるでしょうか。

1つのゴミが夜出ているのを見た誰かが、「私も」と思って、2つになる。そして2つあるならと3つ目が出て、気がついてみればその一角は前日に山のようにゴミが出るようになり、カラスが増えてゴミを荒らし、異臭がたちこめるようになります。たった1人のモラルの欠如が、地域全体の環境を破壊することになるのです。

本書『乱反射』に登場する多くのモラルハザードの中で、最初の小さな罪がまさに不法なゴミ捨てでした。しかも、亡くなった幼児の父親がルール違反を犯したのです。本書の最終部分でそれに気づいた父親は「自分は息子を殺したのかもしれない」と思い至り、悲しみの雄叫びをあげるのでした。

それにしても、愛するわが子を失った親の心情描写は胸に迫ります。前作『夜想』と同じく、子を亡くした親の悲しみの深さを著者は徹底的に描きます。

たとえば、亡くなった幼児の葬儀の前後の場面が次のように書かれています。亡くなった幼児は加山健太、父親は加山聡という名前でした。(以下、引用)

自宅に健太を引き取ってからの方が、さらに辛かった。起き上がらない健太を、心が拒絶しているのだ。冷たくなった健太には目を向けず、何も起きていないかのように話しかけてみたりした。どうしても健太の声が聞きたくて、以前に録画したビデオテープを再生してもみた。しかしそんなことをすれば、皮を剥かれて赤い肉が露出しているような心に塩を擦り込むだけだった。耐えられなくなって叫び出し、闇雲に外に飛び出してひたすら走った。走っている間は受け入れがたい現実を忘れられるのではないかと期待したが、そんなことはまったくなかった。

疲れ果てた後に残ったのは、どうしようもない徒労感だけだった。

そして加山は、気力を失った。何もできなくなり、ただ放心して時間をやり過ごした。

葬儀の手配は、病院が紹介してくれた葬儀社にすべて任せた。

総額でいくらになるのかさえ、把握していなかった。

(『乱反射』朝日文庫版、p.431~432)

僧侶の読経の声が、通奏低音のように耳朶の奥で響いている。わざわざ来てもらった僧侶には申し訳ないが、耳障りでならない。いっそ「やめてくれ」と叫び出したかったが、声を発する気力すら今の加山聡にはなかった。健太の死を知ってからこちら、骨が一本欠けてしまったように体に力が入らない。これまでは普通にできていたこと、例えば水で顔を洗うとか、朝起きて新聞を読むといった日常の行動が、今はどうにも難しくてならなかった。手が挙がらず、目が焦点を結ばず、思考がひとつにまとまらない。

腑抜け、という言葉があるが、加山はまさに体から腑が抜けた状態だった。腑とは内臓器官であり、また心のことをも意味する。加山は自分の中の大事な一部を失い、心が抜けた状態になっているのだった。

(『乱反射』朝日文庫版、p.431)

子供を送る葬儀には、独特の譬えようもない痛ましさがある。天寿を全うした老人を送る際とはまったく逆の、振り払っても払いきれないどす黒い霧のようなものが人々の間にたゆたっている。啜り泣きの声はいつまでもやまず、場の気配をいっそう暗くした。気づいてみれば、加山自身も雨垂れのように涙を自分の膝に落としていた。

永遠に続くかと思われた読経がようやく終わると、最も恐れていた出棺のときがやってきた。出棺とはつまり、健太の遺体を火葬にするということだ。こんな耐えがたいことがあるだろうかと、加山は奥歯を噛み締めた。もはや魂を失った健太は、ついに肉体までもなくしてしまうのだ。健太がこの世にいたという事実は、加山の記憶の中にしか残らない。健太とは確かに、血の繋がりよりももっと太い絆で結ばれていた。あたかも自分の体の一部であるかのような、理屈ではない一体感をずっと覚えていた。その健太が死んでしまったというのに、自分は今もこうして生きている。それがどうにもおかしなことに思えてならず、健太の体を焼いてしまうことには抜きがたい抵抗感があった。葬儀社の人間の仕切りで棺が動かされ始めたときは、「やめてくれ!」と叫び出しそうになる衝動を全力で抑え込まなければならなかった。

(『乱反射』朝日文庫版、p.431)

本書には、健太の死の原因を調べていた県警の刑事が登場します。事件の関係者についての詳細を「調査中だから」なかなか教えてくれない刑事に対して、加山は怒りを覚えます。

しかし、その刑事は愛する娘を交通事故で亡くした経験を持っていました。彼は、いつまでも嘆き悲しむ加山に次のように言います。

「子供を喪ったりしたら、気持ちの整理なんかつかないですよ。時間が経てば気持ちの整理がつくなんて、そんなことはあり得ないんです。気持ちの整理は、自分でつけるものなんです。待ってたって、いつまで経っても整理なんかつかないんです」

わが社では、愛する人を亡くされた方々の会のお世話をさせていただいています。

そこでは、夫を亡くした未亡人同士とか、幼いお子さんを亡くされた母親同士といった、同じ体験をされた方々の語らいの場を設けています。絶望の淵にある人の心に最も響くのは、やはり同じ境遇にある、または同じ境遇にあった人の声のようです。

加山を救った言葉も、わが子を亡くした刑事のアドバイスでした。

本書のラストには、幼児を亡くした両親が癒される感動的な場面が出てきます。

もし、あなたにお子さんを亡くされた経験があり、今も悲しみに浸っておられるとしたら、ぜひ本書を読まれることをお薦めいたします。本書は、見事なモラルハザード小説であると同時に、優れたグリーフケア小説でもあると思いました。