- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

死生観 『ぼくがいま、死について思うこと』 椎名誠著(新潮社)

2013.06.22

『ぼくがいま、死について思うこと』椎名誠著(新潮社)を読みました。

著者は言わずと知れた、純文学からSF、紀行文、エッセイ、写真集などの幅広い作品を手がけている作家です。多くの熱烈なファンがいます。

特に、『さらば国分寺書店のオババ』、『気分はだぼだぼソース』、『かつをぶしの時代なのだ』、『哀愁の町に霧が降るのだ』など、情報センター出版局から刊行された一連の「スーパーエッセイ」は一世を風靡しました。わたしも学生時代に愛読したものです。それらの本の担当編集者は「出版界の丹下段平」こと、現在は三五館社長の星山佳須也氏でした。

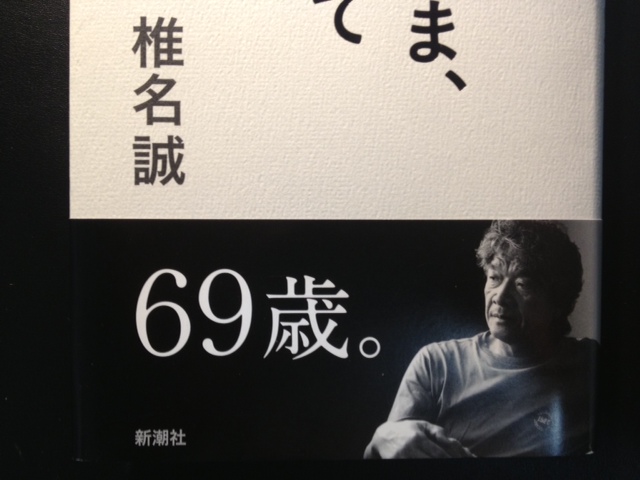

「69歳。」と記された本書の帯

1944年に東京に生まれた著者は、2013年の6月で69歳になりました。本書の帯には物思いに耽った表情の著者の写真とともに「69歳。」と大きく記されています。また帯の裏には、以下のように書かれています。

「ぼくはあといくつこういう場に立ち合えるのだろうか。

そしていつ自分がこういう場でみんなにおくられるのだろうか。

それは、わからない。ぼくにも、そして誰にもわからない。」

本書は、新潮社のPR誌「波」2011年9月号から12年9月号に連載されたエッセイを集めたもので、目次構成は以下のようになっています。

少しづつ消えていく

「さよなら」と言えない

母が冬の風になっていく

友人の鳥葬

わが子の亡骸を捨てに行く

砂漠で見た小舟の中のミイラ

アメリカ人が日本で死ぬと

死後は子宮に戻る

江戸時代の「人捨て場」

ぼくが経験したポルターガイスト

若い頃より死の確率が減った

「じいじいも死ぬの?」

友よさらば――少し長いあとがき

最初の「少しづつ消えていく」では、いきなり冒頭で次のように書いています。

「『死』について考えることにした」

そのきっかけは健康でした。著者に孫ができて、しきりに可愛がっていると「健康で生きていくことに責任を持つ歳になったのだから」と奥さんから言われ、著者は強制的に人間ドックに連れていかれたそうです。著者は、「一人で生きていて、孫などもいなかったら、そんなふうに自分の健康チェックなどに関心は持たなかっただろう。『健康で生きることが責任』という思考がやや鬱陶しかった。しかし妻のいうことが正しいのだろう」

本書の最後に収められている「じいじいも死ぬの?」には、著者とお孫さんをめぐる印象的なエピソードが登場します。

著者の息子さん一家は以前アメリカで暮らしていました。男の子のお孫さんから、よく著者に国際電話がかってきたそうです。

一家が住んでいた町はヒスパニックと黒人のヤクザ者が対立している「ウォー・タウン」(戦争の街)と呼ばれる危険な場所でした。あるとき、一家がレストランで食事をしていると、町で抗争が発生しました。まだ十代とおぼしきヒスパニックの青年がレストランに逃げ込んできましたが、その場で拳銃で撃たれて死亡したそうです。まだ幼い著者のお孫さんはその惨劇を目の当たりにしました。生まれて初めて「ヒトの死」を眼前で見てしまったのです。

著者は、次のように書いています。

翌日の電話で孫は「おにいちゃんが死んじゃったんだ」と、その話をそのまま教えてくれた。そして彼は言った。

「じいじいも死ぬの?」

じいじいとはぼくのことだ。

少し考えてぼくは嘘をついた。

「じいじいは死なないんだよ」

「ふーん。よかった」

四歳の小さな音の子はそう言った。大きな嘘の約束だったけれど、いまはできるだけその嘘をつらぬきたいと思っている。

歳をとるとあらゆることが辛く変化していくというけれど、でもその変化がすべて辛いわけではないかもしれないぞ、とぼくはいま柔軟にそう思っている。

(『ぼくがいま、死について思うこと』p.167〜168)

しかし、著者は「じいじいは死なないんだよ」と言いながら、その反対に自らの死について考えるようになります。

世界中を旅して「生」を謳歌しているという印象の強い著者が「死」について考えることになったのは、お孫さんの存在があったのですね。

ラ・ロシュフーコーは「太陽と死は直視できない」と言いました。

たしかに、太陽と死は直接見ることができません。でも、間接的なら見ることはできます。そう、サングラスをかければ太陽を見れるのです。そして、死にもサングラスのような存在があります。「死」という直視できないものを見るためのサングラスこそ「愛」ではないでしょうか。

「愛」の存在があって、はじめて人間は自らの「死」を直視できるとも言えます。誰だって死ぬのは怖いし、自分の死をストレートに考えることは困難です。しかし、愛する恋人、愛する妻や夫、愛するわが子、愛するわが孫の存在があったとしたらどうでしょうか。人は心から愛するものがあってはじめて、自らの死を乗り越え、永遠の時間の中で生きることができるのです。

そして、著者・椎名誠氏も、「孫への愛」というサングラスをかけることによって、自身の死を正面から見つめることになったのかもしれません。

お孫さん以外にも、本書には著者にとっての多くの愛する人たちが登場します。

そして、肉親や友人といった愛する人たちが次々に亡くなっていきます。

「少しづつ消えていく」には、著者がお母さんが亡くなる予知夢を見たという衝撃の事実が明かされます。「ぼくが経験したポルターガイスト」に書かれているロシアでの心霊体験とともに人智を超えた世界について書いているわけですが、著者は「ヒトを始めとした生物の『死』にくっついたそういう『説明、解明不可』のことがらは、この世にいっぱいあって当然だろうと思う」と述べています。

わたしが考えさせられたのは、「『さよなら』と言えない」に出てくる冠婚葬祭業者への批判です。あるとき、著者の親しい編集者が亡くなりました。

その葬儀のようすが、以下のように書かれています。

「葬式は都内の斎場で行われていた。いつの頃からか日本全国に同時多発のように作られていた『斎場』のひとつで、地方都市などにいくと道路に面して一見殊勝に地味な降りをしているが、よくみるとかなり派手なディスプレイを施している斎場が目立つ。チェーン化している斎場も多いようでその呼び名も様々だ。

葬式を自宅でやる家が少なくなり、こうしたところでてっとり早くシステマティックに葬儀を済ませてしまう、という風潮になり、『斎場』はあたらしい葬式産業の一形態としての地歩を固めてきているらしい。

葬式における煩わしいいろいろなしきたりや一連の流れを、そういう葬儀専門の業者に託す、といういまの『斎場』のしくみは時流や遺族の意にかなったものであるかもしれないが、このときぼくはこうした斎場に本質的な疑問を抱く『あること』に遭遇した」

その「あること」とは何か。それは僧侶による読経がはじまる前、館内に突然、プロのアナウンサー経験者かなにかと思われる女性の声が聞こえてきたというのです。それは、ゆっくりした、悲しみをこらえたような抑制の効いた声で「ひとは、生まれるときに、両手をかたくにぎりしめているといいます……」という内容でした。要するに、人は生まれたからにはいつか死を迎える運命にあるといったメッセージでしたが、著者はそれを聞いて無性に腹が立ったそうです。

なぜなら、その声は明らかに録音されたものだったからです。その日の葬儀で送られるガンで亡くなった編集者と縁もゆかりもない、ただの言葉のプロが録音しただけのビジネスの声が天井付近のスピーカーから聞こえてきたからです。

この斎場の演出について、著者は次のように激しく罵っています。

「『あざとい』という言葉が頭のなかで回転していた。

『葬儀屋どもめ』という怒りが噴き出した。おそらくこの斎場では、すべての葬儀にこの声を流しているのだろう。

縁もゆかりもないどこかの『言葉の職業女』に、本当の悲しみにつつまれた参会者がおちょくられている、という気分だった」

怒りが収まらない著者は、さらに次のように述べています。

「この斎場は何かを間違えている。人の死をおくる真剣な悲しみのなかに、このような演出は必要ない。韓国の葬儀には『泣き女』というのがいて、悲しみを演出するひとつのてだてにしている、ということを聞いたことがあり、ちょっとした違和感を覚えたが、そこには韓国文化の独特な匂いがして、そういうしきたりもあるのか、と思い嫌な気持ちにはならなかった。

けれど、この強引な天井スピーカーからの女の『おためごかし』の声は、何かを絶対間違えているのだ、と強く思った」

著者は、『写真でみる日本生活図引5 つどう』(弘文堂)に出てくる昭和6年の新潟県南魚沼郡塩沢町石打関(現南魚沼市)の葬儀の写真に注目します。それは土葬する墓の近くと思われる場所で撮影された全員の記念写真でしたが、葬儀の衣装が白ずくめで、著者にはいささか異様に見えました。

そして著者は、次のように述べています。

「説明を読むと、この時代の日本人は白色を『新生』もしくは『再生』、黒色を『成熟』という感覚でとらえていたという。結婚式で花嫁が白無垢を着るのは新生を意味し、お色直しには黒い着物を着た。黒色の『成熟』には『末長く』という意味も含まれていたからである。

死者には再生を願って白の装束を着せ、それをおくる親族も死者との連隊を示すために白の着物を着たのである。

それがいつの間にか喪服は黒ということになっていったのは、西洋文化の浸透が影響しているのではないか、とこの本の説明にある。神前結婚式が、西洋式の教会の結婚式の模倣であるように、葬儀でも西洋式に黒い式服を着るのが一般的になっていったのではないか、と推測しているのである」

しかし、著者はこの推測に疑問を抱きます。なぜなら写真にみる昭和6年だと、黒い服を着ることは死者との連帯を解くことになってしまう、ひいては死者を突き離す意味になってしまうからです。

著者は、この「葬儀には白」のしきたりがまったく逆転していった過程には、結婚式や葬儀の露骨なショービジネス化が関係していると考えているそうです。

現代日本の冠婚葬祭に対する著者の批判は、以下のくだりでも展開されます。

「どうしてキリスト教の信者でもないのに教会の結婚式が人気なのか。理由は映画などでたびたび欧米の結婚式の場面が登場し、その『舞台装置』やコトの展開がスマートでカッコいい、と言う単純なところにあるようだ。

要は幼稚なのである。

一方の結婚式がこのような状況になっているのだから、さっきいちゃもんをつけていた斎場での『やらせの悲しみのモノローグ』などはまだおとなしい『進化』というべきなのかもしれない」

「とはいえ、日本の葬式は、規模が大きくなるにつれて、近親者の『死』を当事者が心から悲しむ余地がないほどにみせかけの豪華さを競うおかしな方向に走ってきた感がある。結婚式が『幼稚なカッコよさ』に走ってその本来がデフォルメされているように、豪華葬儀のほうは遺族の『見栄』が主軸になっているのだろう。またそれを煽る葬儀産業の手練手管もそうとうなものだ」

わたしは、著者の葬儀批判のすべてを納得しているわけではありません。

先の録音された女性のナレーションにしても、実際にマイクを使って喋っていた可能性はあると思います。でも、その声が録音されたものにしか聞こえなかったとしたら、著者にとってそれは真実だったのでしょう。

また、キリスト教式に代表される現代日本の結婚式が「幼稚なカッコよさ」に走ってデフォルメされたという指摘には大いに同意するのですが、葬儀の主軸が遺族の「見栄」にあるという見方はあまりにも独断的であると思います。基本として、葬儀には目に見えない「縁」と「絆」を可視化する役割があるからです。

さらに、著者は島田裕巳氏の『葬式は、要らない』(幻冬舎新書)を引用して現代日本の葬儀に疑問を呈するのですが、これはちょっと勇み足というか、本書のクオリティを損なっていると思いました。データの根拠がいいかげんであるとして、同書の内容で最も批判の対象になっている各国の葬儀費用の記述をそのまま紹介しているのは残念でした。

ただし、1人の消費者として著者が感じているさまざまな違和感というものは、冠婚葬祭業者として心して傾聴すべきものと思います。

また、著者は葬儀という営みを毛嫌いしているかというと、まったくそうではありません。それどころか、本書には世界中の葬儀のようすが詳細に紹介されているのです。チベットの鳥葬、モンゴルの風葬、インドの水葬をはじめ、ミャンマー、インドネシア、カンボジア、アメリカ、イギリス、フランス、韓国……。

まるで『世界のお葬式』というタイトルが似合うのではないかと思うぐらい、本書には各国の葬儀や墓のようすがレポートされています。

それらの内容は、著者自身が実際に見聞したものもありますが、次々にわきおこるという疑問について関連書物をずいぶん読んでいます。

たとえば、上山龍一『葬送の原点』(大洋出版社)、岩田重則『墓の民俗学』(吉川弘文館)といった専門家が読むような本をはじめ、鈴木理生『江戸の町は骨だらけ』(ちくま学芸文庫)、果ては松濤弘道『最新 世界の葬祭事典』(雄山閣出版)まで引用しているので驚きました。

おそらく、著者は葬儀に深い関心を持っている人ではないでしょうか。

本書を読んで一番感銘を受けたのは、「母が冬の風になっていく」でした。

冒頭に「死について、強烈な記憶がある」と書かれたこのエッセイでは、ずいぶん以前に著者が外国で大きな川を下っていたときの出来事が書かれています。

著者たちは状況に応じて陸路か川ルートかを選んでいたそうで、陸路を行くときはその国の案内人がバイクで先に行きました。著者たちは数人のラオス人およびカンボジア人と二台の四輪駆動車に分乗して後に続いたそうです。バイクは必要以上に飛ばしていましたが、思いもかけない不幸な事件が起こりました。人をはねてしまったのです。著者は次のように書いています。

「ある山奥の村にさしかかったとき、激しく泣き叫ぶ声がした。砂埃のなかで七、八人の村人が道端に集まっていた。泣き叫ぶ声は女の声、どうやら母親の声だった。女の子か男の子かわからなかったけれど、母親の腕の中にいる十歳ぐらいの子供の白い顔が見えた。首があきらかにおかしな方向に曲がっているので、もう死んでいるらしいと判断できた」

四輪駆動に乗っていたチームのリーダーの「そのまま通り抜けろ」という声で、著者たちは道端で泣き叫んでいる女とは関わり合いになることはありませんでした。しかし、実際には大いに関わっていたのです。もとよりクルマなどめったに通らない山奥の村でした。自慢げな顔で危険な運転のしていたバイクの若い運転手は、夜更けに泣いていたそうです。そのことを後に小説に書いたという著者は、次のように述べています。

「少し前まで元気に生きていた『人間』が、ぼくに関係する『人間』によっていきなり血の気のひいた『白い顔』になって死んでしまったことが、その後何年か、脳裏を離れなかった。旅先で人の死に触れたことは何度もあるが、関係者の一人だったためか、このときの記憶が強く重くのしかかり、ぼくの心をいまだに苛んでいる。

ほんの一瞬前まで健康に暮らしていた自分の子供がある瞬間、いきなり死者になる。母親の悲しみと怒りは想像もつかないほどすさまじいものだったろう。

けれど加害者を追跡して捕らえるクルマも、そういうことをやるべき警察やそれに準じた組織もそこにはなかった。だから我々を追跡してくる者は誰もいなかった。

途上国の山奥の村に住む人は、そんな理不尽な、いきなりの悲しみにも黙って耐えるしかない、という悲しく厳しい現実を知った」

このエピソードを読んだとき、わたしは「普通に亡くなって、普通に葬儀で送ってもらえる人は幸せだな」と思いました。日本でも、あの東日本大震災の被災地では、普通の葬儀を行うことができませんでした。

現代日本では、人が亡くなると、一般に葬儀は2時間ぐらいで終了し、その後は焼き場に言って、時間がくると火葬炉の中で焼かれます。

著者は、次のように述べています。

「棺の中では、衣類や花や副葬品などに囲まれてはいるが、そのときがその個人(故人)の『人間としての最後の形』である。顔もからだも生前よりはずいぶん色など変わっているのは当然だし、その内側は硬直しているのだろうが、まだ『人間のからだ』である。

この『人間』としての最後の姿をぼくは何度見たことだろう。数えていないし、なぜか数えたくもないのだが、ぼくはこの儀式が終わって死者が火葬にされるとき、一番強く『生』と『死』の境界を意識する。死が確認され、残された者によって葬儀と言う『ひとくぎり』の儀式が行われ、きちんとしかるべきところに埋葬してもらえることだけでも、幸せな人生だったんだろうな、と今は考えている」

この著者の意見には、まったく同感です。

著者のお母さんの葬儀についても書かれていますが、感銘を受けました。

お母さんが亡くなられたのは1997年のことで、84歳でした。

高齢のため葬式も告別式も「おくる人」はわずかだったそうです。

著者は、次のように書いています。

「しかし、それだからなのだろう、形あるものが火で燃やされることによってあらかた消滅してしまう、ということをかなり冷静に見つめ、考えることができた。そしてその過程で、はじめて『母の死=人間の死』というものを静かに素朴に『消滅』として受け入れることができたような気がする」

そして、火葬場の低い煙突から出る煙をながめた著者は述べます。

「母は二月の冷たい風にのって、いま大気のなかに流れていくのだ。母は冬の風になっていくのだ、ということを認識したとき、母は結構幸せに死にゆく人生を歩んだのだ、という安堵を感じた。そうしてぼくははじめてひとりで涙を流した。

おもいがけない予知夢としてぼくの心のなかに誰よりも早く飛び込んできた母の死は、ぼくの心のなかに知らないうちにできていた『ひとつの血筋とその継続』ということを改めて本気で意識させた。ぼくもいつか確実に死に、そのときにはぼくの子供たちになんらかのかたちで『血筋』の継続を意識させることになるのだろうか。

『血筋』とは『魂』の継続なのだろうか。

ぼくはさっき流した思いがけず熱く感じられた自分の涙が冬の風のなかで乾いてくれるまで、同じところに立ちつくし、なおも『形』と『血筋=魂』のことについて考えていた」

最後に、著者は自分の希望する死に方について、次のように書いています。

「死に方が選べるとしたら、ぼくは日頃のアウトドアの遊び仲間(30代から60代の15、6人)らといつものように海べりで潮風に吹かれながら焚き火にあたり、最後の極冷えビールを飲みつつぼんやり死にたい。息も絶え絶え、コップ一杯やっと飲めるぐらいでもいい。法律上無理だろうけど、息をひきとったら、そのまま浜辺に埋めてもらえれば最高である。往生際悪く、そこで死ななくても病院での延命措置は拒絶」

いいですねぇ。なんというか、非常に著者らしいですね。

多くの人々の共感を得るであろう、素晴らしい死に方のイメージだと思います。

そして、著者は死後の世界についての思いも述べます。

「ぼくはけっこう死後の世界を信じている。なぜなら死後、何もなくなったら計算が合わない。この世に誕生させる力があって肉体が登場したわけだから、肉体が消滅してもその『力』はどこかに残るはず。死んだことがないので、それが地下なのか天空にあるのかわからないけれど、思念の世界だろうと踏んでいる。死ぬことは全然怖くない。逆にパスポートをもらって新しい世界に行けるわけだからちょっと楽しみかな。向うの世界はどれくらい発展しているんだろう。きっと元の世界にその様子を知らせたいと思うでしょうね」

この「死ぬことは全然怖くない」という言葉が著者から出ると、すごく爽やかで清々しい印象を受けます。世界中を旅してきた著者は、未知の世界への旅立ちにワクワクしているのかもしれませんね。

なお、『死が怖くなくなる読書』(現代書林)でも本書を取り上げています。

*よろしければ、本名ブログ「佐久間庸和の天下布礼日記」もどうぞ。