- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0888 評伝・自伝 『野口雨情伝』 野口不二子著(講談社)

2014.03.15

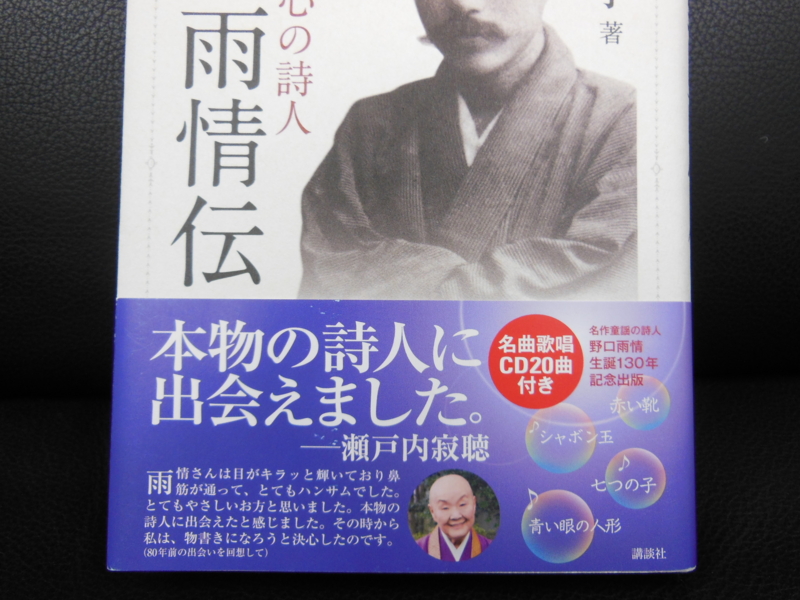

『郷愁と童心の詩人 野口雨情伝』野口不二子著(講談社)を再読しました。

野口雨情生誕の130年記念出版の本で、著者は雨情のお孫さんです。野口雨情生家・記念館を設立し、館長に就任。多くの人々に雨情の残した大きな業績と、その波乱に満ちた生涯を紹介されています。現在、著者は茨城県北生涯学習センター長も務められています。

表紙には雨情の写真が使われており、帯には「本物の詩人に出会えました―瀬戸内寂聴」として、写真入りでコメントが紹介されています。

「雨情さんは目がキラッと輝いており鼻筋が通って、とてもハンサムでした。とてもやさしい方と思いました。本物の詩人に出会えたと感じました。その時から私は、物書きになろうと決心したのです。(80年前の出会いを回想して)」

帯には、瀬戸内寂聴氏が登場

帯には、瀬戸内寂聴氏が登場

また、「名作童謡詩人 野口雨情 生誕130年記念出版」とも書かれています。さらに「名曲CD20曲付き」で、「赤い靴」「シャボン玉」「七つの子」「青い眼の人形」といった雨情の代表作のタイトルが並んでいます。

わたしは、多くの名作童謡を書いた雨情の大ファンなのです。特に、「十五夜お月さん」「雨降りお月さん」「証城寺の狸囃子」「うさぎのダンス」など、「月」や「うさぎ」をテーマにした歌が多く、うさぎ年で月狂いのわたしにはたまりません。

また、横浜を舞台にした「赤い靴」と「青い眼の人形」を聴くと娘たちと横浜の街を歩いたことを思い出します。「シャボン玉とホタル」に書いたように、わたしは、野口雨情の童謡には基本的に「グリーフケア」の要素があると考えています。

本書の目次構成は、以下のようになっています。

序章

「雨情のふるさと」

「東日本大震災に遭遇して」

1章 雨情の生家〈幼・少年時代〉

2章 早稲田・樺太〈青春時代〉

3章 北海道〈放浪の時代〉

4章 磯原・湯本・水戸〈苦節の時代〉

5章 東京〈活躍時代〉

6章 鶴田〈晩年〉

終章にかえて

「『己の家』の原風景」

「あとがき」

野口雨情年表

「野口雨情の世界」CD歌詞

序章「雨情のふるさと」の冒頭には、次のように書かれています。

「野口雨情の生まれた茨城県の磯原は、福島県いわき市との県境に位置し、海と山に囲まれた風光明媚な所です。茨城県の東側は160キロメートルに及ぶ長い海岸線からなり、磯原のある北部は、小磯があり断崖があり入江がありと、変化に富んでいます」

雨情生家の玄関前で

雨情生家の玄関前で

雨情の生家は、築140年以上の、当時にしては珍しい二階建ての家です。二階にはお洒落な手すりがはめ込まれており、ずっしりと佇んでいます。著者は、以下のように書いています。

「私は雨情の直孫としてこの家に生まれ、現在は、茨城県県北生涯学習センターにセンター長として勤務するかたわら、平成11年(1999)6月に生家の隣に「野口雨情生家資料館」を併設し、雨情生家を守っております。

磯原は、水戸藩北限の地として重要でもあり、水戸徳川家2代藩主の光圀公は磯原港に一亭を構えて休憩所としました。光圀公は白砂青松の景勝を喜び、自分の造った休憩所を『観海亭』と名づけ、しばしばこの地を訪れました。のちに縁あって、『観海亭』は野口家に下賜されました」

また著者は、以下のように野口家のルーツについて述べています。

「野口家の祖先は楠木正成の弟の正季です。やがて後の代になってこの地に住むことになった時に、永久の繁栄を願ってこの楠を植えたといいます。私の子どもの頃はその楠にしめ縄が張られていました。震災後、新たな門出にと、私は楠に敬意を表してしめ縄を張りました。改めてその木を見上げますと、この先も何百年も守り続けてくれるのではないかと感じます。なお、雨情生家に併設の『野口雨情生家資料館』は奇跡的に救われました」

わたしが、まず興味を強く抱いたのは、母校である早稲田大学についてのくだりでした。雨情は早稲田大学の前身となる東京専門学校に入学します。本書には、次のように書かれています。

「雨情が入学した当時、東京専門学校には、北原白秋、相馬御風、三木露風、小川未明など後の民衆の文学を引っ張る人たちが集っていました。この仲間たちと、坪内逍遥から文学の源の教えをいただいて、雨情の人生は順風満帆でした。しかし林芙美子の歌に『花の命はみじかくて 苦しきことのみ多かりき』とあるように 雨情の瞬間の幸せがここの早稲田の時代にあったと思われます」

雨情は、早稲田文学というよりは日本文学界のリーダー的存在であった坪内逍遥と関わりを持ちます。本書には、以下のように書かれています。

「逍遥は愛情を持って、父を亡くしその借財に追われている雨情の様子を淡々と見つめています。たった1年で中退した雨情ですが、師弟の絆は強く、その後も仕事や生活面の面倒をみてくれています。それだけ逍遥は偉大な教師であったのでしょう。当時の早稲田は、逍遥を中心に、同輩や先輩はもとより退学した者まで温かい仲間意識で結ばれていたことがわかります。

『実は如何になされ候事かと未明君などと御噂致し居候ひき』とは、帰郷後、音信が途絶えてしまった雨情の身の上を案じ、どうしているのだろうと皆で心配し話し合っていたのでしょう」

また、日本を代表する童話作家である小川未明とも縁がありました。

「小川未明は雨情と同年で、新潟県生まれでした。お互いに地方出身ということで気が合ったのでしょう。未明は自然主義全盛期を迎えても新浪漫派の作風を守り、人道主義的社会主義の立場をとりました。未明とは早稲田の同輩であると共に、思想的なところでも共感を覚えることが多くあったのでしょう。生涯の友として2人は切磋琢磨しながら民衆の文学を引っ張っていくのです」

その後、未明も雨情も幼い我が子を亡くすという体験をしますが、それが彼らの創作活動に大きな影響を与えます。わたしは、童話における未明、童謡における雨情、それぞれの分野で第一人者となった2人には「グリーフケア文学」という大きな共通項があるととらえており、いずれ、このことは1冊の本にまとめてみたいと考えています。その際は、やはり幼い我が子を亡くす体験をした哲学者の西田幾多郎と田辺元の2人も一緒に取り上げたいと思っています。

その後、雨情は東京を離れ、民謡詩人から出発していきます。俚謡の詩型は、都都逸の流れを汲む、7・7・7・5音の26字詩ですが、それを取り入れて多くの作品を残しています。若い雨情はただひたすらに師である逍遥の助言を素直に聞き入れ、そして開眼し、自分の作品を作っていきました。磯原に帰った雨情は、ヒロという女性と結婚します。

このヒロも、かなりの文学好きだったそうです。新婚当時の雨情について、ヒロは次のような思い出を語っています。

「十五夜お月さんが出ると、必ず雨情はいなくなるの。どこに行くのかと思い、その日はあとからついて行ったの。そしたら、天妃山の下の岩の上に腰をかけて口の中でつぶやきながら、ふところから雑記帳を出して詩作にふけっていたわ。明け方まで真剣になって背を丸めて書いている姿を見ると、文学の夢を捨てきれずにいる人とわかったわ」

そう、雨情は月が大好きでした。後に再婚して雅夫(著者の父)という息子を持ちますが、月がでると「”のんのさま”を見にいこう」と雅夫を海岸に連れ出したそうです。そして、「のんのさま、今日を無事に過ごさせていただいてありがとうございました」と2人でお月さんにお伝えしたといいます。

3章「北海道〈放浪の時代〉」には、雨情が石川啄木と交流した様子が以下のように紹介されています。これも非常に興味深く感じました。

「雨情が石川啄木と出会ったのは、札幌に来て間もなくのことでした。啄木はそれまで函館にいましたが、8月25日の大火で焼け出されて札幌に来たのです。啄木の日記によると、雨情と初めて会ったのは、9月23日。『夜小国君の宿にて野口雨情君と始めて逢へり。温厚にして丁寧、色青くして髯黒く見るからに内気なる人なり、共に大に鯖のサシミつついて飲む』とあります。小国君とは、岩手県宮古の人で盛岡中学校の先輩です。

一方雨情は、啄木との初対面は大通りの花屋という自分の下宿だったと書き残しています。それは雨情56歳の昭和13(1938)年に雑誌『現代』に載せた『札幌時代の石川啄木』という木文章で、『歳月の記憶も失念しているし、記憶も全く薄らいでしまった』ともありますし、また啄木研究の金田一京助によると『野口雨情氏の啄木に関する記憶には、詩人の幻想による誤謬が多い』といわれているので、信憑性があるのは啄木のほうかもしれません」

4章「磯原・湯本・水戸〈苦節の時代〉」には、雨情の詩人観というものが以下のように紹介されています。

「雨情は、詩人とは『地味で謙虚な態度が大切である』と、東京専門学校時代の恩師、坪内逍遥から詩人としての源を学び、その教えを生涯、座右の銘として持ち続けました。『世の中を見ると、困っていない生活者はわずかである。困っている生活者の方が数多い。私は困っている生活者の為に作品を書きあげる』といっていたといいます」

放浪の時代、苦節の時代を経て、雨情は再び東京に戻ってきます。雨情の上京直後の大正9年(1920年)9月号に、本居長世の名曲を得て「十五夜お月さん」が発表されました。この「十五夜お月さん」は、日本の童謡の始まりといわれるようになります。そして、この作品は雨情の童謡詩人としての地位を確立しました。そして、そこから彼の大活躍が始まったのです。

翌大正10年(1921)には『金の船』に、「七つの子」(7月)、「青い眼の人形」(12月)、『小学女生』には「赤い靴」(12月)と、雨情は名作をたて続けに発表しました。いずれも作曲は本居長世によるものでした。

同じ年の2月に民謡詩集『別後』、12月に童謡論『童謡作法問答』も出版しており、大正10年という年は雨情にとって貴重な年となりました。

一方で中山晋平とのコンビも続いてゆき、大正11年(1922年)には「シャボン玉」、大正13年(1924年)には「あの町この町」「兎のダンス」「證城寺の狸囃子」「波浮の港」といった数々の名作が生まれることになります。

雨情の活躍もあり、日本の童謡界は隆盛を極めました。5章「東京〈活躍時代〉」には、以下のように書かれています。

「大正9年(1920)4月には『童話』が、大正10年(1921)1月には『コドモノクニ』が創刊されて、児童雑誌は頂点を極めました。北原白秋と西條八十は『赤い鳥』に、しかし八十はやがて『赤い鳥』を去り、『童話』に迎えられ、童謡を担当するようになります。こうして、白秋は『赤い鳥』、八十は『童話』、雨情は『金の船』と、3人はそれぞれ発表する児童雑誌は違っていても童謡運動に全力を注ぎました。多くの童謡詩人の中にあっても、この3人は童謡の研鑽を生み出し、『三大童謡詩人』と称されました。そのため詩風は天下を三分し、若い詩人たちがまねをすることから、雨情調、白秋張り、八十擬い、などという言葉が批評に際してしばしば使われるほどでした」

大正10年(1921年)、雨情は永遠の名作「赤い靴」を発表します。この童謡は、「きみ」という名前の実在の女の子のエピソードに基づきます。異人さんに手を引かれて外国航路の船に乗り、アメリカヘ渡っていったきみは結核のためアメリカへ渡る体力がなく、東京都港区にある鳥居坂教会の永坂孤女院で9歳の短い命を終えたといいます。そのことを知った雨情の胸には哀れな女の子の姿が焼き付けられたのです。

本書には、「赤い靴」について以下のように書かれています。

「この詩が発表された当時は西洋人が珍しい時代で、異人さんといわれ、西洋人の住む洋風の家は異人館と呼ばれました。赤い靴によって強い印象を与えた女の子が外人さんに連れられて行った情景は、子どもの目にはロマンチックというよりもむしろ悲しい運命と映ります。それは『つれられて』と『行つちやつた』という言葉の繰り返しに暗示されているのです。

雨情はこの運命の少女を惻隠の情を持ってうたったのでしょう。

大正年間は、日本からアメリカ大陸への移民がピークの時代でした。

その人たちはすべて横浜の大桟橋から船に乗って行ったのです。

これが『赤い靴』や『青い眼の人形』の生まれた時代的背景であり、雨情の従弟の茂吉も22歳の時、単身海を越えてアメリカヘ渡りました。

それらの作品が横浜と切っても切れぬ縁にある由縁です」

今や「赤い靴」は日本のみならず、アメリカをはじめ世界中で歌われています。海外の人々は、それが日本の童謡詩人である野口雨情の作品と知らずに歌っているわけですが、著者は次のように述べています。

「雨情が生前よくいっていた言葉があります。『書いた人の名が忘れられ、その詩だけが残って100年も200年も歌い継がれていった時、初めてその作品が本物になるのです』―私はそれを思い出し、胸が熱くなるのです」

本書には、日本を代表する国語学者である金田一春彦氏の「童謡」についての言葉も紹介されており、感銘を受けました。金田一氏は著書『童謡・唱歌の世界』の中で「童謡―世界に誇る文化財」として次のように述べています。

「大正12年冬、当時童謡作曲では第一人者と言われていた本居長世は、娘のみどり・貴美子を伴って、アメリカに渡り、各地で演奏会を聞いて自分の作曲した『赤い靴』や『青い目の人形』を歌わせて歩いた。その年の関東大震災の折にアメリカ合衆国に多くの救援物資を仰いだ。その答礼使節という名目だったそうである。が、サクラメントの町で演奏会を開いた時に、セナター・ビルスという、アメリカの教育学者で評論家だった人が、こういう講演をしたという。『日本では今一流の詩人がわざわざ子どもたちに与える詩を競作し、一流の音楽家たちが競ってそれを作曲して、子どもたちに聞かせ、歌わせている。このようなことが、今まで世界の先進国を以て自任している欧米の諸国にあったであろうか。これは世界の児童文化史上ゆゆしき出来事で、こういう教育を受けて育った子どもはどのようになるかを考えると、日本はまことに末恐ろしい国である・・・』」

金田一氏はまた、「大正の中期に、ウメ・サクラ・モモが一時に開く北国の春を思わせるように勃興した日本の童謡は、たしかに、我々もその価値をよく考えてみるべきものである」とも述べています。わたしも、まったく同感です。

「童謡」というジャンルは、日本以外の国には存在しないそうです。著者は雨情の童謡は「童心」の発露によって成り立っているとし、次のように述べます。

「『童心』と文字にすれば『わらベのこころ』ですが、決して子どもばかりではなく、青年も大人も老人も持つべき人間の宝であると、雨情は力説しました。それは『天から与えられた心』であり、この心の働きは、お互いに花を見て、また太陽を見て美しいと感じる心、自然に対して無条件に感じることのできる心です。このことをすでに先哲は別の言葉を用いて説いており、カントは天賦の無垢な心を『永遠の児童性』、ジャン・ジャック・ルソー は『自然性』といっています」

野口雨情記念館の入口で

野口雨情記念館の入口で

童心という「わらべのこころ」を持っていた雨情は、優しい心の持ち主でした。6章「鶴田〈晩年〉」には、「雨情こぼれ話」として次のように書かれています。

「磯原の自宅にいた時分も、屋敷内の長屋にいる使用人やその子どもたちを呼び捨てにすることなく、常に『さん』づけで呼びました。『大旦那さまは本当にやさしかったよ』と今でも語られています。雨情はどんな人にも分け隔でなく接する謙譲の人でした。祖母ヒロも次のように語っています。

『雨情はよく乞食が来るとお茶を出して、仲良く話をしていました。たとえば、東北の方はどんな季節なのか、雪が降っているのか、どんな花が咲いているのか、とか親しく聞いていました。景色だけではなく、あちらはお米はできているのか、とか生活のことを聞くのです。乞食は旅をしますから。彼らが宝を持っていることを、雨情は知っていたのね』」

雨情が好きなものは「月」で、嫌いなものは「雷」だったそうです。

また、乃木希典に深く心酔していたそうで、以下のエピソードも残されています。

「東京専門学校在学中には、文武の道に長けた人格者の乃木希典閣下に一目会いたいという一念を捨てきれず、紹介者もなく1人で訪ねていったという19歳の青年雨情の物語もあります。玄関に出てきた書生に正直に『用事は無いのです。ただお会いしたくて来たのです』と答えると、やがて『用事も無いのに来たのは君か』と軍服姿の閣下が現れました。これは叱られるのかと思って『はっ』と恐縮すると、閣下は破顔一笑され、故郷はどこか、学籍は何かと問うたうえ、閣下はひどく満足そうに、『折角勉強するように―』とおっしゃったのです」

昭和12年(1937年)に日中戦争が勃発し、次第に戦時色が強まります。歌謡の世界も軍歌、軍国歌謡の時代となっていくのですが、雨情はすすんで軍歌の類を作ろうとはしませんでした。本書には以下のように書かれています。

「軍部から『雨情さん、軍歌を書いてくれないか』と命令が下った時、『私には軍歌は書けない。特攻隊や人間魚雷になって死んでいく、若者たちのことを思うと忍びない。私は何もできない自分に無力さを感じる』といって嘆き悲しんだといいます。『私は生涯、童心を貫く』と軍部に申し入れると、『お前は国賊だ』と罵られました」

著者はこの話を、父の雅夫氏から何回も聞かされたそうです。その父は「雨情は毅然として言ったよ」と誇らしげに語っていたといいます。著者は、次のように述べています。

「雨情はとくに若者たちの行く末を案じて胸を痛め、軍歌は書かないと言い切ることで自分の気持ちを示したのではないかと思います。ますます戦禍がひどくなる昭和16年(1941)から昭和19年(1944)の間は、これぞという詩は発表していません。多分書けなかったのでしょう。『軍歌は書けないから詩も書かない』と黙りこくっていました。満州事変から第二次世界大戦までの、彼ら死者たちに対する責任を、今の日本人はきちんと果たしているのかと、雨情が生きていたら問うていたのではないかと思います」

この言葉は、わたしの胸にぐさりと突き刺さりました。

昭和20年(1945年)1月27日、「戦争には唄はない」と言っていた雨情が、日本の敗戦を知ることなく他界しました。雨情は、つる子夫人と子どもたちに見守られながら静かに世を去ったのですが、後にノートに遺稿が発見されました。以下のような詩でした。

無題

空の真上の お天道さまよ

宿世来世を 教えておくれ

今日は現世で 昨日は宿世

明日は来世か お天道さまよ

遠い未来は 語るな言うな

明日という日も わしや知らぬ

昨日くらして 今日あるからにや

明日という日が 無いぢやない

空の真上の お天道さまよ

(宿世来世を 教えておくれ)

最後に著者は、この詩について以下のように書いています。

「宿世とは前世からの因縁や宿命、現世はこの世、来世は死後の世界のことで、それを仏教では三世観といいます。免れ難い死の際から生まれた言葉を、大好きなお天道さまに訴えていたとは天晴れです。空の真上のお天道さまから、来世も童心の詩人だと、声が聞こえてくるようです」

本書を読んで、わたしは「やはり、雨情は偉大なグリーフケア詩人であった」と思いました。わたしは、実際のグリーフケアの現場に雨情の童謡を取り入れることを検討しています。彼の詩には、大いなる「癒し」の力があると思います。

野口雨情の銅像の前で

野口雨情の銅像の前で