- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2014.04.09

『熔ける』(双葉社)を読みました。本書を読んだ理由は2つあります。

まず1つめの理由。わたしは互助会保証株式会社の監査役なのですが、前回の役員会の後に懇親会が開かれました。その席で、読書家である日本セレモニーの神田忠会長が「非常に考えさせられる本」と薦めて下さった一冊です。

もう1つの理由は、この読書館でも紹介した坂上忍氏の著書『偽悪のすすめ』を読んでから、ギャンブラーの世界というものに少し関心が湧いてきたからです。

サブタイトルに「大王製紙前会長 井川意高の懺悔録」とあるように、著者は一部上場企業・大王製紙創業家に生まれ、会長の職にありながら、カジノに入れ込み、破滅しました。本書はその懺悔録です。

注ぎ込んだカネの総額は106億8000万円ということで、初めてその額を知ったときは仰天しました。それが、またすべて大王製紙のグループ会社からの借入金と聞いて、またビックリ! 会社から106億はおろか106万円の金も借りる勇気のないわたしとしては、ある意味で「世の中には凄い人がいるもんだ!」と変に感心したものでした。なお、著者は会社法違反(特別背任)の容疑で東京地検特捜部に逮捕されています。

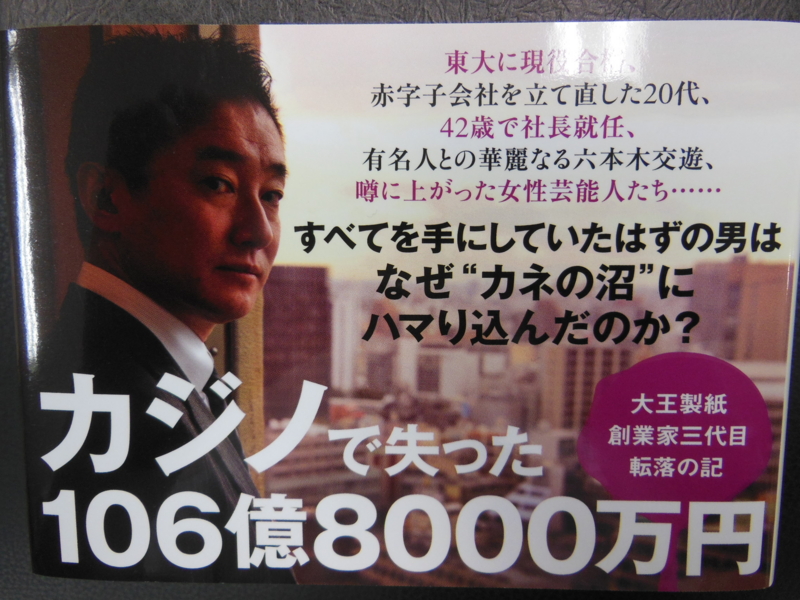

著者の写真入りの本書の帯

著者の写真入りの本書の帯

本書の帯には、右斜めから撮影した著者の写真とともに、「東大に現役合格、赤字子会社を立て直した20代、42歳で社長就任、有名人との華麗なる六本木交遊、噂に上がった女性芸能人たち・・・・・・すべてを手にしていたはずの男はなぜ”カネの沼”にハマり込んだのか?」「カジノで失った106億8000万円」「大王製紙創業家三代目転落の記」と書かれています。

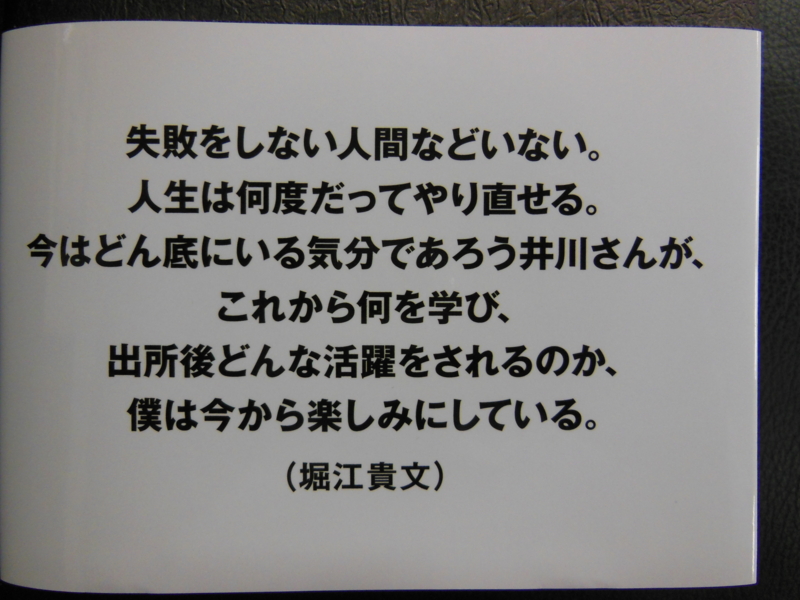

帯の裏には、ホリエモンの言葉が・・・

帯の裏には、ホリエモンの言葉が・・・

また帯の裏には、「失敗をしない人間などいない。人生は何度だってやり直せる。今はどん底にいる気分であろう井川さんが、これから何を学び、出所後どんな活躍をされるのか、僕は今から楽しみにしている(堀江貴文)」と書かれています。ちなみに、著者が東京拘置所に収監されたとき、いの一番に差し入れをしてくれたのが飲み仲間だったホリエモンだそうです。座布団の差し入れでした。東京拘置所の床は硬いため、長時間座っているとお尻が痛くなってしまうとか。著者はホリエモンの心遣いに心底感謝したそうです。

本書の目次構成は、以下のようになっています。

序章 灼熱

第一章 極限

第二章 追憶

第三章 邁進

第四章 君臨

第五章 疼き

第六章 放熱

第七章 熔解

第八章 灰燼

終章 下獄

本書を読んで驚いたのは、まず著者の文章が非常に上手いこと。たとえば、序章「灼熱」の冒頭には、次のように書かれています。

「丁か半か。吉か興か。

そのとき私の目の前には、サラリーマンの平均生涯賃金のおよそ10人分にあたるチップが山積みされていた。総額20億円。

10万シンガポールドル(日本円にして約780万円。2013年10月現在。以下同)と1万シンガポールドル(約78万円)のチップが何百枚と積まれる中、私はただひたすら飽き足らず、目の前のチップをどこまでも増やそうと目論んでいた。

『まだまだ。もっとだ。もっと勝てるに決まっている』

総額20億円はただの通過点であって、目標地点であろうはずがない。20億円を基点とし、私はさらなる頂の高みを見据えていた」

これは、かなりの名文です。もし、この文章を本当に著者本人が書いたのだとしたら、作家になれる才能があると思います。

第一章「極限」では、シンガポールの57階建てのホテル「マリーナ・ベイ・サンズ」のカジノで著者が破滅する瞬間が描かれます。大王製紙社長として、グループ企業から巨額の借り入れを常態化させていた著者は、「場からで5時間かけて勝負した結果、500万円が1000万円に膨らんだ。ならば10時間かければ、1000万円を2000万円にまで増やせるはずだ」「運とツキさえ回ってくれば、500万円を5億円に増やすことだってできる。現に150万円を4時間半で22億円にしたことだってあるじゃないか。目の前にある20億円を30億円、40億円にまで増やし、今までの借金をすべて取り返すことだってできるはずだ」と考えます。そして、著者は次のように書いています。

「運と偶然性のみが支配するバカラの勝負に、私は全生命を賭けて挑んだ。目の前に積まれた20億円によって、カジノ史上誰も成功させたことがない奇跡を呼び起こすのだ。そして私は伝説をつくる。目の前で開きかけた地獄の釜の蓋を、我が強運によって轟音高らかに閉じてみせる―。だが、ひとたび開いてしまった地獄の釜の蓋は、二度と閉じることはなかった。48時間の死闘が終わったとき、私は煮えたぎる溶鉱炉のごとき奈落で熔解していた」

このように溶鉱炉のごとき奈落で熔解した著者ですが、身を滅ぼした元凶であるギャンブルの魅力(魔力)について熱く語っているのが気になります。たとえば、以下のようなくだりです。

「忘れもしない。あれはマカオの『ウィン・マカオ』でバカラをやっていたときのことだ。数百万円の種銭からスタートし、あるときは5億円、別のときには7億円の勝ち逃げに成功したことがある。それどころか、12億円、15億円という巨額の大勝ちも経験済みだ。通算で100回以上カジノへ通い詰める中、億単位の勝利を収めた成功体験は忘れがたい快哉をもたらした」

「一縷の望みをかけて叩きつけた300万円が、とうとう7億円までハイパー・インフレーションを引き起こした。シンガポールで20億円勝ったときのスタートの金額は150万円だ。おそらく経験者にしか理解できないだろう。カジノにおける『マジック・モーメント』は、たしかに存在するのだ」

「バカラを支配するのは『揺らぎの法則』だという説は、私も皮膚感覚から正しいと感じている。そうでなければ、たった2~3日カジノでプレイしただけで12億円、15億円、さらには20億円という途方もない金額のチップを積めるはずがない。逆に、テーブルの上にある20億円をすべて失ってしまうのも『揺らぎの法則』のなせる業だ」

これらの文章を読んで、著者が出所後に「きっと、またギャンブルをやるのでは」と思ったのは、わたし1人ではありますまい。

第二章「追憶」では、著者の小中高大時代の思い出が語られます。特に、中高の話が興味深かったです。著者は、有名な筑波大附属駒場中学校高等学校(筑駒)の出身です。首都圏15万人の児童の中で、トップ中のトップのみが入学を許される文字通りの国立の超名門校である。本書には、同校における授業のユニークさというか奇妙さが次のように明かされています。

「筑駒には変わった教師が多い。中学3年生に加速度円運動の公式を覚えさせて試験に出す物理教師がいた。普通であれば高校生になってから学ぶ物理学を教えたところで、中学生がついていけるはずがない。

高校では、まぜか明治14年の政140日本史の授業を始める偏屈教師がいた。1年かけて明治14年の歴史をじっくり教え、高校2年生になると明治15年にのむ。高校3年生の日本史の授業が終わるころには、なんとまだ明治16年だったのは今では笑い話だ」

こんな妙ちきりんな授業でも、筑駒の卒業生140人のうち100人から120人は毎年東京大学に入学するというのですから凄いですね。東大合格のトップは約200人の開成ですが、開成は1学年に400人の生徒がいることを考えると、筑駒のレベルがいかに高いかが理解できます。おそらくは、素材が超優秀なのでしょう。そして、その中の1人である著者も、当然のように東京大学法学部に現役合格しました。

さて、本書では著者の家族についても語られていますが、父親がいかに厳しくて怖い人だったかが強調されています。まるで「暴君」のような存在だったようですが、たった1人の弟とは絆があったとして、著者は次のように述べます。

「たった2人だけしかいない私たち兄弟は、いつもお互い気を遣い合ってきた。ベタベタしたつきあいはしないが、他人からはわからない強い結びつきがあることはたしかだ。それは、父という絶対的な存在があったからこそ生まれた同志意識のようなものもあるのかもしれない。今回の事件が起きてからも、弟は私を攻撃する側に回ることはなかった。それどころか、周囲の反対の声が渦巻く中、私を全面的にサポートしてくれた」

著者が逮捕された後、弟は兄に次のように語ったそうです。

「オレはね、兄貴にとんでもないことをされて今回は本当にいい迷惑をしている。それでも兄貴を立ててあげなければいけないと思っているし、これからも兄貴とはうまくやっていきたいと思っているんだぜ」

それを聞いて心から感謝の念を抱いた著者も、「血を分けた兄弟として、弟とはこれからも互いを支え合っていきたいと思っている」と書いています。わたしにも、いつも仕事面でサポートしてもらっている弟が1人いますので、これを読んだときはちょっとジーンときました。父と子の確執、兄と弟の絆・・・・・・本書には、儒教でいう親子愛としての「孝」と兄弟愛としての「悌」が興味深く描かれていました。

家族に対する複雑な心境や感謝の念、また懺悔の思いを記した著者ですが、大王製紙の社員に多大な迷惑をかけたという記述がまったくないのが気になりました。逆に、自分がとんでもないことをした行為の後始末をしている現在の経営陣に対して苦言さえ呈しているのには呆れました。大企業の社長、会長まで務めながら社員に対する視点がまったくないというのは、やはり強い違和感が残ります。莫大な資産を持つ著者は「自分で借金は返したのだから、会社は損していないはず」と考えているのかもしれません。しかし、今回の一連の騒動で、大王製紙ブランドは大いに傷つきました。それによって現場の社員も苦しんだはずです。社員の家族も肩身が狭かったでしょう。そういったことへの謝罪の言葉は、本書にはまったく登場しません。

本書には銀座の高級クラブや新橋の料亭に学生時代から通っていたエピソードなども出てきますが、それを「創業家の子息には当たり前のこと」と断言しています。まあ、根っからの馬鹿息子なのでしょうが、ある意味では非常に正直にオーナー一族の本音を書いているとも言えます。本音といえば、著書の祖父で大王製紙の創業者である井川伊勢吉は、幼い頃の著者に向かって口癖のように、「銀行というのはな、晴れた日には親切に傘を貸してくれる。でも、雨の日になると肝心の傘を取り上げてしまうもんなんだぞ」と言っていたそうです。こういうエピソードがリアルで興味深く読むことができました。

反対に、第五章「疼き」に書かれている著者と芸能人との交際の様子はまったく興味が湧きませんでしたね。世間的には、この部分に注目が集まっているようですが。実名で書かれている芸能人が少ないのと、実名で書かれた人物についても目新しい情報はありません。まあ、読者サービスのつもりでしょうが、完全に蛇足であると思いました。

やはり本書の最大の読みどころは、最高に順風満帆な人生を歩み、すべてを手にしていたはずの男が、なぜギャンブルにはまり、身を破滅させたのか、そのリアルな描写に尽きます。著者は、「マカオやシンガポールのカジノに通っていた当時、コーヒーしか口にしない状態で36時間連続で勝負するのは当たり前だった。今あらためて思うのだが、なぜ私は、ここまでギャンブルにのめり込んでしまったのだろう」と書いています。そして、著者は以下のように書いています。

「カジノのテーブルについた瞬間、私の脳内には、アドレナリンとドーパミンが噴出する。勝ったときの高揚感もさることながら、負けたときの悔しさと、次の瞬間に湧き立ってくる『次は勝ってやる』という闘争心がまた妙な快楽を生む。だから、勝っても負けてもやめられないのだ。地獄の釜の蓋が開いた瀬戸際で味わう、ジリジリと焼け焦がれるような感覚がたまらない。このヒリヒリ感がギャンブルの本当の恐ろしさなのだと思う」

これを読んで、わたしは心底「恐ろしいなあ」と思いました。『偽悪のすすめ』を読んで以来、もっと人間の幅を広げるために「本ばかり読んでいないで、少しはギャンブルでもやるか」などと考えていたわたしですが、やっぱり止めておきます。(苦笑)