- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0917 小説・詩歌 『花のベッドでひるねして』 よしもとばなな著(毎日新聞社)

2014.04.26

『花のベッドでひるねして』よしもとばなな著(毎日新聞社)を読みました。

わたしは「サンデー毎日」を定期購読しているのですが、同誌にこの本の広告が出ていました。そこに著者の「最高傑作」と書かれていたので興味を持ちました。以前、この読書館でも著者の『スイート・ヒアアフター』を紹介しましたが、とても素晴らしい小説でした。同書は拙著『死が怖くなくなる読書』(現代書林)でも取り上げています。

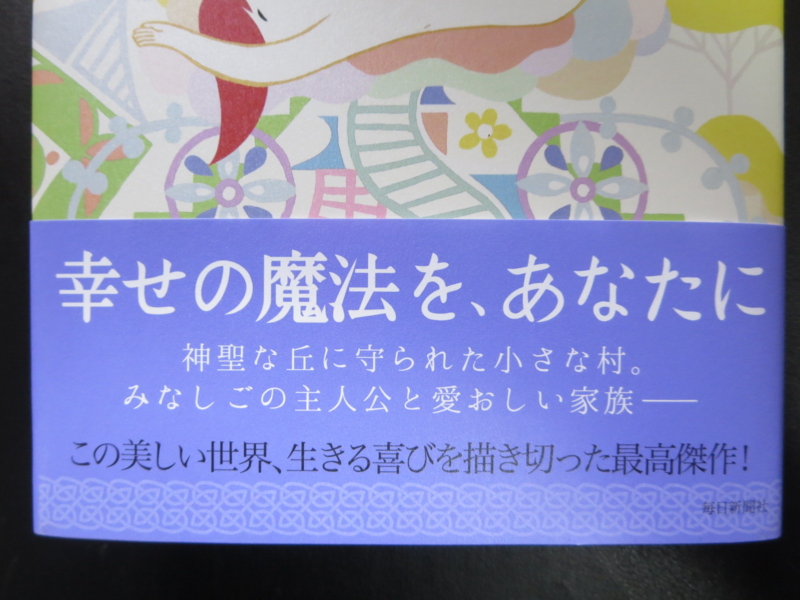

本書の帯

本書の帯

本書のカバーにはスピリチュアルなイメージのイラストが描かれていますが、これは著者と一緒にイギリスに行ったという大野舞氏の作品です。帯には「幸せの魔法を、あなたに」と大書され、続いて「神聖な丘に守られた小さな村。みなしごの主人公と愛おしい家族―。この美しい世界、生きる喜びを描き切った最高傑作!」と書かれています。また帯の裏には、「一生忘れられない、小さいけれど大きい作品になった。」という著者の言葉が紹介されています。

本書の冒頭は、以下のような書き出しで始まっています。

「私は海辺でわかめにくるまっているところを母に拾われた捨て子の赤ちゃんだったそうだ。わかめが何層にも重なってベッドみたいになっているところに派手な色の毛布が置いてあり、その上に私はぽつんといたらしい」

そう、主人公の幹は赤ん坊の頃、浜辺でわかめにくるまっているところを拾われたのです。幹はそのまま大平家に引き取られ、そこの家族になります。今は、亡き祖父が始めた実家のB&Bを手伝いながら暮らしています。ところで、このB&Bというもの、まったく説明がないので、わたしには意味がわかりませんでした。かつての漫才コンビぐらいしか浮かばなかったのですが、調べてみると、B&Bとはベッド&ブレックファースト、つまり朝食付きの簡易宿泊所のことなのですね。イギリスなどによくあるそうです。

幹は、美しい自然にかこまれた小さな村で元気に暮らしています。少し変わったところがあるけれども大好きな家族と一緒に暮らせて満ち足りた毎日でした。しかし、ある日、両親が交通事故に遭ってしまい、母が骨折で入院してしまいます。それから家族が不気味なうさぎの夢をみたり、玄関前に小石がおかれたりと奇妙なことが続くようになるのでした。

この小説はミステリーというかサスペンス的な要素もあるので、細かくストーリーを紹介することは控えます。でも、とても温かい言葉がたくさん書かれていて、読んでいるわたしまでポカポカとした気分になりました。一種の「ヒーリング小説」だと思いますが、わたしの心の琴線に触れるような表現が多々ありました。

たとえば、大平家に拾われた幹は、恩返しとして一生懸命に家族のために尽くすのですが、恩返しをすればするほど、実の親への憎しみは薄まっていきました。著者は、次のように書いています。

それがほんとうに傷が癒されるということなのだと私は思っていた。痛み、血を流し、実践し、だんだんかさぶたができて、それがまたはがれ、汚い姿を見せ、少しずつ治っていったころにできた新しい皮膚は、ほんとうの皮膚になっていく、そんな感じで。

(『花のベッドでひるねして』p.6)

幹は村から年に数回しか遠出しませんし、パスポートも持っていません。高校を出てからはずっと実家が経営しているB&Bを手伝っていました。でも、そんな生活を幹は幸せに思っていました。自分には「大平幹」という名前があるからです。その名前は実の親がつけてくれたものではなく、今の家族がつけてくれたものですが、この地上でたったひとつ、まぎれもなく彼女の存在を表すものでした。幹の思いが次のように書かれています。

私はいることをゆるされている。そう思うと、土に根っこが降りているみたいな安心感がわいてきた。

しかし一方、この世には私と同じようにされてそのまま死んでいった名乗らない魂がたくさんあることを深いところでわかっている。その子たちのためにも私の手足は働いている。無心に体を動かすことで、毎日いつのまにか彼らの供養をしているように思う。

痛かったり、寒かったり、おなかをすかせて死んでいった子どもたち。

他の子たちが家族と笑ったりけんかしたりすやすや眠ったりして安心して過ごしているあいだに、かえりみられることなく扱われて命を落とした子どもたち。

だから、私はこの命があることでいつでもどこかで彼らを背負っているように思う。その子たちのために、ひたすらに祈りたい気持ちになる。

私は運良くここにまだいるけれど、君たちはたまたま気の毒だった。でも君たちがいることを私はこの体で半分だけ、でも一生をかけて知り続けてる、だから安心して天国で憩って、と言いたくなるのだ。(『花のベッドでひるねして』p.7)

この「死者を背負いながら生きる」という感覚は、わたしにもよくわかります。わたしは、自分は長崎原爆の犠牲者たちを背負いながら生きているのだと思っています。

毎年8月9日の「長崎原爆の日」には、わが社では新聞各紙に「鎮魂」のメッセージ広告を掲載し、全社員で黙祷して祈りを捧げています。広島に続いて長崎に落とされた原爆は、本当は小倉に落とされるはずでした。当時、わたしの母は小倉の中心部に住んでいました。よって原爆が投下された場合は確実に母の生命はなく、当然ながらわたしはこの世に生を受けていなかったのです。小倉ほど強運な街は世界中どこをさがしても見当たりません。その地に本社を構えるわが社のミッションとは、死者の存在を生者に決して忘れさせないお手伝いをすることだと、わたしは確信しています。ですから、同じ捨て子でありながら生きながらえた幹が、その幼い命を落とした魂たちに対して祈るというのはよくわかるのです。

亡くなった幹の祖父は、欲しいと思ったものが実際に手に入るという一種の超能力者でした。いわゆる「引き寄せの法則」というものを操ることができたのです。でも、もともと欲というものがない祖父は、生前、次のように微笑みながら語りました。

「引き寄せっていうのはつまり、欲の問題だろう? でも、俺のはそれじゃないんだ。欲がないところにだけ、広くて大きな海がある。海には絶妙なバランスがある。その中を泳ぎながら、俺は最低限の魚をとって食べている。ただそれだけのことなんだ。有名になる必要はないし、足りているもので生きればいい、そう決めれば必要なものはそこにあるんだ。

花のベッドに寝ころんでいるような生き方をするんだよ。幹のいちばんいいところは、心からの幸せの価値を知っていることだ。今のままでいい。うっとりと花のベッドに寝ころんでいるような生き方をするんだ。もちろん人生はきつくたいへんだし様々な苦痛に満ちている。それども心の底から、だれがなんと言おうと、だれにもわからないやり方でそうするんだ。まるで花のベッドに寝ころんでひるねしているみたいに。いつだってまるで今、そのひるねから生まれたての気分で起きてきたみたいにな。」

(『花のベッドでひるねして』p.22)

その祖父のお墓参りは、幹にとって楽しいことでした。幹はお墓をたわしで磨きながら、祖父が亡くなる頃にしょっちゅう足の裏を拭いてあげたことを思い出します。本気で足の裏を拭くと、寝たきりの人にはかなり気持ちが良く、体を拭くのと同じくらいにすっきりすることなのです。墓石を磨きながら、幹は次のように考えます。

相手は冷たく固い石なのにあの感じがよみがえってくるとは、人の心はなんて不思議なんだろう。これが可能なら不可能はないように思える。

お線香に火をつけるとすがすがしく、煙はきっと天に昇って彼らにもその前の人たちにも届くんだと思った。

大平家のみなさんがこれまで続いてきてくれたことで、私もここにいることができています、ひょんなことから、血もつながっていないのに仲間に入れてくれてありがとう、と思う気持ちも天高く届くといいなと思った。(『花のベッドでひるねして』p.46)

わたしは、この文章を読んで、拙著『ご先祖さまとのつきあい方』(双葉新書)の内容を思い浮かべました。わたしたちは、先祖、そして子孫という連続性の中で生きている存在です。遠い過去の先祖、遠い未来の子孫、その大きな河の流れの「あいだ」に漂うもの、それが現在のわたしたちにほかなりません。この文章はわたしたちが先祖ととも生きていることを見事に表現しています。

先祖とはすなわち死者ですが、村上春樹氏の小説と同じく、著者の小説にはいつも必ず死者が搭乗します。この作品にも登場します。幹の幼馴染で地元に帰ってきた野村くんという青年の亡くなった奥さんです。奥さんの霊は、幹が野村くんに好意を抱いていることを知っていて接触してきます。幹が寝ているあいだに夢に出てきて会話をするのです。「あの人をお願いします。もう死んでしまった私に代わって、あの人を幸せにしてあげて」みたいなことを言うのですが、幹は「でもさあ、若い男女じゃん。もし万が一、野村くんと私になにかが芽生えてさあ、いや、ないとは思うんだけど、なんといっても他に若い男もいないからね。それでチュウとかしたら、いつだってあなたが見てるし、夢で怒りにくるわけだよね。それはちょっと面倒くさいなあ。」と、夢の中ならではの率直さで言います。すると、死者である彼女は次のように言うのですが、これが泣かせます。

「はじめはすごくそういうのがこわかった。死んですぐはね。でも、だんだんねぇ、そういうのがなくなってくるの。薄くなってくる。それでね、植物や星を見るのと、海や空を見るのといっしょに、いいものはいいなあ、すくすくしてるものはいいなあ、ってそんなふうになってきたからね、嫉妬とかもうなくなっちゃった。ちょっとつまらないようなんだけれど、まるで景色を見るみたいに感情が動かないの。全然平気よ。どんどんやって。

はじめはね、野村さん(亡妻は夫のことを”さん”付けで呼ぶのでした)がいつまでも私を思ってめそめそしていてくれたら気持ちいいって思ってたし、まさにそこから栄養を取ってたの。人の悲しみが死んだ私の栄養だったわけ、死んでまだまだ栄養がほしかったわけよ。ほんと、人間っていやね。

でも、だんだんさ、そういう感情がなくなって、彼が笑ってたりするとただいいなって思うようになった。ほら、朝顔とか咲くとただ嬉しいでしょ。かたつむりが道を渡っていくのを見てると、つい応援したくなるでしょう? 嫉妬とか独占欲とか、そういうのが薄まって、その程度の気持ちになってきたの。だからさ、やっぱりトータルで考えるとまんざらでもないのかもしれないね。人間って。」

わたしは、この亡妻の言葉を読んで温かい気持ちになるとともに、「慈しみ」の心は「愛」を超えるのだなあと、しみじみと思いました。『慈経 自由訳』(三五館)で紹介したように、ブッダがあらゆる生きとし生けるものに対して「幸せであれ 平穏であれ 安らかであれ」という祈りを捧げました。それは、キリスト教の「求めよ、さらば与えられん」という精神とは一線を画します。この小説には「引き寄せの法則」が登場しますが、じつはこれもルーツはキリスト教です。わたしは、そのことを『法則の法則』(三五館)で述べました。同書では「祈り」は白魔術であり、「呪い」は黒魔術であるとして、「引き寄せの法則」の正体は呪いであると結論づけています。この『花のベッドでひるねして』には白魔術と黒魔術が出てきて驚きました。しかも、ストーンヘンジまで登場し、堂々たるスピリチュアル・ファンタジーに仕上がっています。

幹は「世界と私はいつものようにきらきらとした目でお互いを賞賛し合い、見つめ合っていた。そうそう、こっちが見ているだけじゃない。向こうも見ているんだ。その目はどこにあるかというと、天に大きな目が浮かんでいるっていうわけじゃない、なぜか私の中にあるのだ」」と思い至ります。そして、本書は次のような文章で終わっています。

私の中にあるもうひとつの目が、世界の側にとって力を取り入れる窓なのだ。だから私がどういうふうに世界を見るかを世界は見ている。

そのことを昔の人はうまく言いようがなくて神様と呼んだんだなあ、そう思った。

だからなるべく円満に、命に賞賛をこめて、今日も一日を生きる、私はそんなことを選んだのだ。この世の隅っこにあるこの小さな村で、ちっぽけだけれど偉大なことを。

(『花のベッドでひるねして』p.162)

「あとがき」では、著者は次のように書いています。

「父が亡くなって、とにかく悲しくて悲しくて、イギリスに取材に行ったけれどなにも目に入らなかった。大好きな優しい友達たちや家族と楽しく過ごしているときも、死んでいく父の映像ばかりがくりかえし頭の中を流れていた。もう一回会いにいけばよかった、病院に泊まり込めばよかった、そんな後悔だけがぐるぐる頭の中で回っていた」

著者の父とは、詩人で評論家の故・吉本隆明氏です。独自の思考に根ざした文化・社会批評で「思想の巨人」と呼ばれた偉大な人物です。その父親の逝去について、著者は「最高のお父さんでした」とツイッターで心境を綴りました。海外滞在中に父の訃報を聞いたという著者は、「父は最後まですごくがんばりました。父が危篤なことを言えずつらい1ケ月でした。一時はもちなおしたのですが。たくさん会ってからこちら(海外)に来たので、悔いはないです」とも述べています。しかし、実際は相当に辛かったようですね。

そんな悲しみのどん底にあった著者にとって、イギリスは懐深く果てしなく優しかったそうです。イギリスから帰国した後、著者はとにかく書くことで悲しさを忘れようと思って毎日ひたすら書き続けたそうです。そして、次のように述べています。

「ほとんど無意識に書いたから、この小説のことはなんにも覚えていない。もはやチャネリングみたいなもので、自分の意志はなにも使っていない。立原正秋さんのおじょうさんの幹さんが書いた、お父さんが亡くなってからからの日々のことを描いたとても悲しいエッセイについて毎日よく考えたから、小説の主人公の名前は幹ちゃんにした。一生忘れられない、小さいけれど大きな作品になった、そう思う」

きっと、書くことによって著者は癒されていったのでしょう。そんな経緯で生まれたこの小説には、不思議なヒーリング・パワーが宿っているようです。悲しい人、さみしい人、生きるのが辛い人は、ぜひお読み下さい。