- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2014.05.08

『それからの納棺夫日記』青木新門著(法蔵館)を読みました。

著者の『納棺夫日記』の続編というべき内容です。前作はアカデミー外国語映画賞を受賞した映画「おくりびと」が誕生するきっかけとなった本ですが、著者自身は「原作」と呼ばれることを拒否しています。

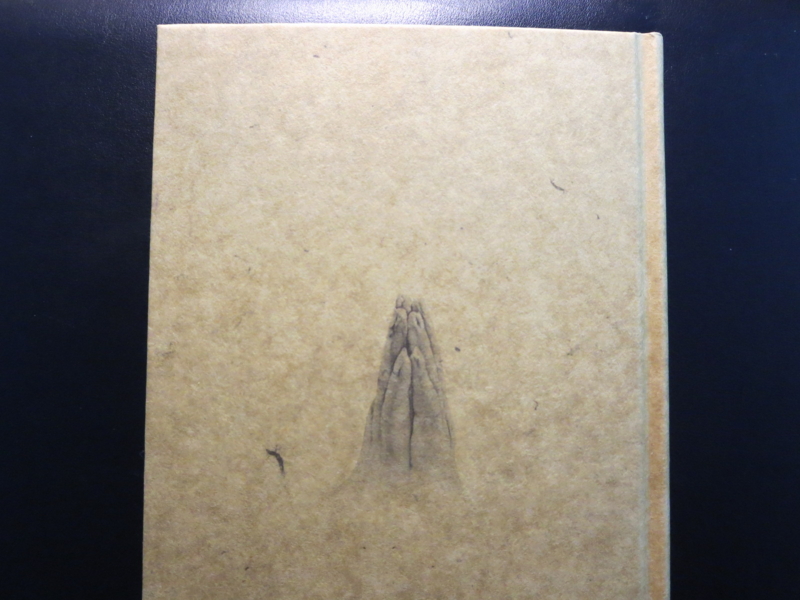

表紙に描かれた「合掌」が神々しい・・・・・・

表紙に描かれた「合掌」が神々しい・・・・・・

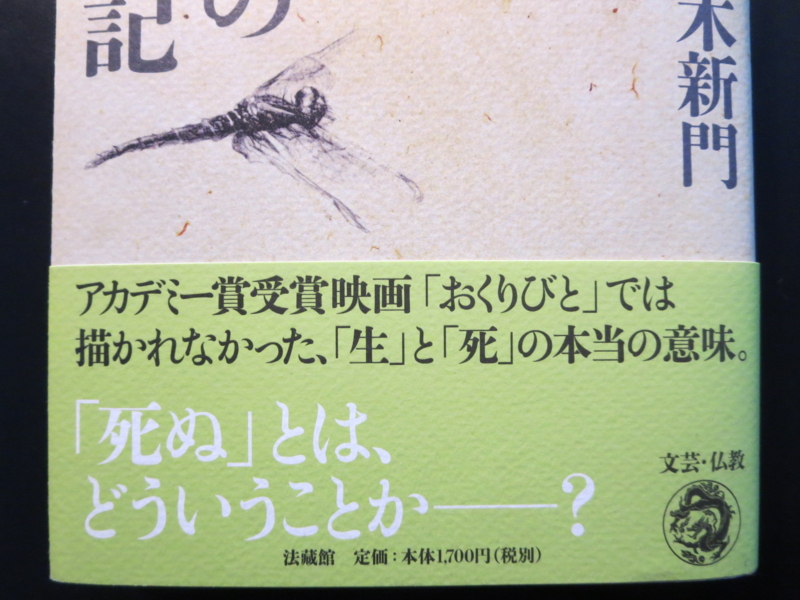

表紙には彼岸からの使いともされる「赤トンボ」の絵が描かれています。これは画家の木下晋氏によるものですが、木下氏はカバーなしの表紙にも素晴らしい「合掌」の絵を描かれています。カバーを取って合掌が眼に飛び込んできた瞬間、なんともいえぬ神々しい気分になりました。また帯には「アカデミー賞受賞映画『おくりびと』では描かれなかった、『生』と『死』の本当の意味。」「『死ぬ』とは、どういうことか―?」と書かれています。

「死ぬ」とは、どういうことか―?

「死ぬ」とは、どういうことか―?

本書の目次構成は、以下の通りです。

序 『納棺夫日記』と映画「おくりびと」

第1章 死の現場での体験

第2章 死ぬとはどういうことか

第3章 死者たちに導かれて

第4章 いのちのバトンタッチ

序では、『納棺夫日記』を映画化したいという本木雅弘さんに対して、映画「おくりびと」の製作を許可しながらも「原作者」との表示を頑なに拒んだ著者の考えが述べられています。最初に「仮題『納棺夫日記』」と表題に書かれたシナリオの初稿を読んだときの感想を、著者は次のように述べます。

「読み始めて私はがっかりした。そのシナリオは納棺という職業に焦点が当てられて書かれていた。確かに『納棺夫日記』には納棺の現場が描かれている。しかしそれは、私にとっては目指すテーマのイントロに過ぎなかった。その後半の六割は、親鸞の思想を借りて宗教のことを取り上げたつもりであった。その部分が完全にカットされていた」

つまり、著者が最も思いを込めて書いた宗教に関する部分が完全に削除されていたというのです。著者は「死の実相を知るということは、必然的に宗教を知ることになり、そして、人は死んだらどうなるのか、仏教のいう往生とはどういうことなのか、そのことを知った時初めて人は安心して生きていけるものだ」と言いたかったそうです。そして、「死を恐れ、死に対して嫌悪感を抱いていては死者に優しく接することなどできないということ。すなわち生死を超えて対処しなければ、納棺夫の仕事は務まらないということ」を体験で学んだ著者は、そのことを同書で書いたつもりだったのです。その思いが届かないことを知り、著者は映画「おくりびと」の原作者であることを拒否したわけです。

あれだけの超話題作の原作者という立場を自ら拒絶した著者の信念と生き様には感銘を受けますが、著者は本書で次のようにも告白しています。

「私が著作権を放棄してでも原作者であることを辞退したのは、納棺の現場で死者たちに導かれるようにして出遭った仏教の真実が消されていることへの反抗でもあった。しかし今になって思えば、眼に見えない世界を映像化して眼に見えるようにするには、方便を用いるしかないわけで、私の言い分には無理があった」

これは、現在の著者の偽らざる心情でしょう。わたしも、まったく同感です。「おくりびと」という映画で親鸞の宗教を描くことには無理がありました。たとえ、それを織り込んだとしても、単なる宗教映画として、世界の注目を浴びることは絶対になかったと思います。なによりも、あの映画がアカデミー賞を受賞した最大の理由は、主演の本木雅弘さんの所作の美しさにあったと、わたしは思っています。まさに、「おくりびと」という映画は「眼に見える」部分で評価された作品であると言えるでしょう。

『納棺夫日記』と映画「おくりびと」について書かれた序も興味深かったですが、本書の醍醐味は、それ以降の内容にあります。著者の友人でもある雑誌「SOGI」の碑文谷創編集長によれば、第1章「死の現場での体験」、第2章「死ぬとはどういうことか」は、著者が普段行っている「いのちのバトンタッチ」と題した講演の内容に則しているそうです。著者は、これまでに2000回もこの講演を行っているというから驚きですが、碑文谷編集長が「あ、新門さんの講演はそのまま文章になるんだ」と感心されるほど、第1章、第2章の文章と講演内容は見事な「言文一致」なのだそうです。それを知って、著者の講演を聞き逃したわたしとしては有難かったです。

第2章の中で、強く印象に残った文章がありました。「死者の顔は安らかで美しい」として、著者は次のように書いています。

「人はどんな死に方をしても、死の瞬間は柔和な顔をしている。安らかな美しい顔をしている。それから硬直が始まるのである。大事なのは、息を引き取る瞬間から硬直するまでの間に立ち会うことなのである。臨終の現場で、五感で死を受け止めることなのである」

著者は「死の実相は、死の瞬間にある」と確信しているそうです。

また、死にゆく人に対しての「がんばって」という言葉が禁句であることは最近では知れ渡ってきましたが、著者は次のように書いています。

「癌の末期患者に関するシンポジウムか何かだったと思うが、国立がんセンターの麻酔科の医師が発言した言葉だけを覚えている。ある患者が、『がんばって』と看護師に言われる度に苦痛に満ちた顔をしているのに気づき、痛み止めの注射をした後『私も後から参りますから』と言ったら、その患者は初めてにっこり笑って、その後、顔相まで変わったという話だった」

これは、非常によくわかります。死にゆく人から不安を取り除くためにかける言葉の重要ポイントは「散る桜 残る桜も 散る桜」という良寛の辞世の句のメッセージではないかと思います。

「自分だけが死ぬのではないのだ」という気づきは、どれほど死にゆく者の不安や孤独感を軽くしてくれることでしょうか。

『納棺夫日記』から宗教の部分を削除すれば、名作になった・・・・・・。著者は、かつてそのような指摘を有名女流作家から受けたことがあるそうです。また、『納棺夫日記』のアマゾン・レビューにもそういった意見が多かったとか。しかし、著者は次のように述べています。

「現代文学者たちが見捨てた永遠というものを、いや、文学者ばかりでなく社会全体が永遠、すなわち宗教を排除する潮流の中で、詩や童話に永遠を託した宮沢賢治やアンデルセンも、光輝く宝石のような作品を残している。こうした永遠を信じる作家たちに共通するのは、その死に様が美しいことである」

わたしは、本書に宮沢賢治やアンデルセンの名前が登場して、嬉しくなりました。『涙は世界で一番小さな海』(三五館)という著書の中で、わたしは、アンデルセンや宮沢賢治などの童話作家の作品には「幸福」と「死」の本質が描かれていると述べました。「死」の本質を語るためには、「宗教」や「哲学」や「科学」などの方法がありますが、それ以外に「物語」という方法があるのです。特に、愛する人を亡くした人の悲しみを癒すためには、論理よりも物語のほうが大きな力を発揮するのではないかと思います。

なお、本書の著者である青木氏自身も、『つららの坊や』(桂書房)という「死」の本質を寓意的に描いた素晴らしい童話を書かれています。

本書の第2章の最後は、以下のように述べられています。

「ドイツの詩人リュッケルトはこんな言葉を残している。『死よりも力のあるものは何か。それは死に臨んでほほえむ人である』と。

またソクラテスが『もしかすると、死は人間にとっての最大の幸福であるかもしれないのです』と言っているが、もしかしなくても人間にとっては死は大切なことかもしれない。

なぜなら個体の死があるから親の生の存続があるからだ。1億6000万年も生きてきた恐竜が滅びて哺乳類の先祖が生き残ったのは、生と死の回転を速めたからだという学者もいる。要するに、生と死の回転を速めることによって急変した環境に対応できたということである。旧来の個体の死によって環境変化に対応した新しい個体が生まれ、類としての生の存続が可能となったということである。今日のように個の生に執着する思想で構築された社会は、やがて人類の生の存続を脅かす結果になるかもしれない」

これはまた、文学的かつ哲学的かつ科学的な言葉ですね。

第3章「死者たちに導かれて」では、著者の宗教観が堂々と披露されます。たとえば、仏教について、著者は次のように述べています。

「私は、仏教ほど実証を重んじる宗教はないと思っている。仏教の実証とは悟りである。ブッダのような完全な実証は三千年に一度咲く優曇華の花より至難なこととされているが、少なくとも過去の仏教修行者たちは悟りを目指して命がけで修業してきたのであった。今日では見る影もないが、本来仏教僧とはブッダの教えを実行し、その教えが真実であることを実証し、世に伝える役割を担っていたはずであった」

またブッダその人についても、著者は次のように述べています。

「考えてみれば、キリストが完璧な神の子であるなら祈りを続けなくてもよさそうなものなのに、常に祈っておられたように、ブッダは自分が悟って説いた八正道を自分にも課して修業を続けられたと言える。なぜならば、この世に生きているかぎり、人間社会と接触しているかぎり、ちょっと油断すると、悟りの状態を邪魔する業繋が焼き鳥屋の煙のように心の換気扇にこびりついてくるからである」

第4章「いのちのバトンタッチ」では、死後の世界の有無が論じられます。よく知られているように、ブッダは死後の世界については語らないという「無記」の立場を貫きました。この問題について、著者は述べています。

「仏教では死後の世界が有ると思う人の見解を『有見(うけん)』と言い、無いと思う人の見解を『無見(むけん)』と言う。

有見とは、一切の存在が『有』であると主張し執着する見解で、すべての存在は永遠に常在し不滅であり、人は死んでもアートマン(我)という固定した実体が永遠に続いて不滅であるという見解である。

無見とは、一切の存在は『無』になると主張し執着する見解で、すべてのものは虚無であり、断絶するものであり、人の一生もこの世限りのものであるとする見解である。今日のわが国は、有見と無見の人に二分されているような社会となっている」

日本では戦後、唯物論が流行しました。その結果、「人は死んでら何も無いよ」と思う人が増えました。著者は「唯物論者の死のとらえ方が普遍的な思想となってしまった物質文明社会にあって、宗教を否定し、告別式やお別れ会、偲ぶ会といった葬送儀礼を生み、葬式無用論まで生んでいる要因は、この唯物思想に基づくと言ってもよいであろう」と述べています。

唯物論といえば、マルクス・レーニンの思想が有名ですが、もともと古代から存在していました。古代ギリシャの哲学者エピクロスは、「魂の不滅」や「死後の世界」や「来世の存在」を否定しました。そのエピクロスの思想はやがて、快楽主義として非難されるようになっていきます。人は死んだら何もなくなるのならば生きているうちが花であるから、欲望と快楽に走るからです。エピクロスの唯物論は刹那的な快楽主義をもたらしましたが、著者いわく「今日のわが国も、まさにこの世を謳歌する快楽社会になっている」と喝破します。ちなみに、鈴木大拙は昭和19年に著した『日本的霊性』の中で、「享楽主義が現実に肯定される世界には、宗教はない」と喝破しました。

著者が最もシンパシーを寄せる宗教は、親鸞の開いた浄土真宗です。親鸞は「大悲(だいひ)」というものを説きました。著者は述べます。

「仏教では生死の根源的な悲しみを大悲と言う。ここでの大悲とは、個人の悲しみを言うのではない。生きとし生けるものの悲しみを、一身に背負い込んだ悲しみのことである。親鸞は『大悲は弥陀の光明なり』と言い、『この大悲をいひて浄土の根とす』(『教行信証』、『聖典』359頁)と言う。要するに、大きな悲しみは阿弥陀如来の光であって、その大悲の光が浄土へ導くきっかけとなるのだと言っておられる」

大悲は大慈を伴うといいます。大きな悲しみは大きな優しさを伴うわけですが、そのことを実証する出来事があったとして、著者は述べます。

「2011年(平成23年)3月11日、東日本大震災が起きた。その1か月前の2月10日に、NHKは『無縁社会』の特集番組を報道していた。その無縁社会という言葉が話題となっていた最中に大災害が起きたわけだが、翌日からは『絆』とか『1人でないよ』とか『東北がんばれ』と日本中が心1つになって叫んでいた。一夜のうちに優しさに満ちた『和』の有縁社会に変わっていった」

ここで著者が「有縁社会」の言葉を使ったことが、わたしの心に響きました。わたしは東日本大震災以前から「有縁社会」という言葉をよく使っていましたし、著書『隣人の時代』(三五館)のサブタイトルは「有縁社会のつくり方」といいます。また、そのものずばり、『無縁社会から有縁社会へ』(水曜社)というタイトルの共著もあります。

わたしは青木新門氏がこの言葉を使って下さったことに感銘を受けるとともに、「有縁」という字を「ユウエン」と読むのか、それとも仏教的に「ウエン」と読むのか、そんなことも気になりました。

さらに続けて、著者は次のように述べています。

「1995年(平成7)年の阪神・淡路大震災の時もそうであったが、大きな悲しみを自分の悲しみとして受け止めた時、他を慈しむ心が生まれる。その大悲が大慈へと変わる現象こそが如来のはたらきだと私は信じて疑わない。

聖徳太子が『和以為貴(和を以て尊しと為す)』と憲法十七条の第一条に据えたのは、仏教に出遭って『和』は仏性の顕れであると気づかれたからであった。だから第二条は三宝を敬えとあるのである。太子の和は仏教の大悲大慈から生まれた和であった。親鸞が太子を崇拝してやまないゆえんであろう」

わたしは、『慈を求めて』や『慈経 自由訳』(ともに三五館)で、一貫してブッダが説いた「慈」というものを追求してきましたが、「慈」から「和」が生まれたという著者の指摘には「はっ」と気づかされるものがありました。というわけで、『慈を求めて』の続編のタイトルはぜひ『和を求めて』にしたいと思います。著者は「『和』の有縁社会」という言葉を使っていますが、たしかに「有縁社会」のキーワードは「和」ですね。

最後に、「無縁社会」というのはNHKによる造語ですが、本書の「あとがき」には著者がNHKの「クローズアップ現代」の取材を受けたときのエピソードが登場します。映画「おくりびと」がアカデミー外国語映画賞を受賞し、日本中が沸きに沸いていた真っ最中の取材だったようですが、3時間もかけて収録したのに、実際に放映されたのは30秒だったそうです。著者は「死の実相を知ると必然的に宗教に至る」と語り、「人間には宗教は必要なのです。宗教を排除すると、いのちのバトンタッチが失われるのです」といった趣旨のことを3時間にわたって話したといいます。

ここまで著者が情熱を傾けて語ったメッセージをカットするNHKの無粋さには怒りさえ感じますが、現状では仕方ないのかもしれません。せめて番組が「クローズアップ現代」ではなく、「こころの時代~宗教・人生」、あるいはNHKラジオの「宗教の時間」だったら良かったのに!

わたしは、本書を読んで『納棺夫日記』で著者が言い足りなかったこと、本当に言いたかったことがよく理解できました。人類の幸福を仏教に託す著者の純粋な信仰心を思うと、胸が熱くなってきます。また、「著者ほど仏教を深く語れる僧侶がどれほどいるのか?」といったことも考えました。わたしは6月6日に開催される仏教連合会主催の講演会において、多くの僧侶の前で講演をさせていただくことになっています。その準備をする中で、本書を読んだことは大きな学びとなったことを最後に記しておきます。