- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0958 オカルト・陰謀 | 心理・自己啓発 | 心霊・スピリチュアル 『「超常現象」を本気で科学する』 石川幹人著(新潮新書)

2014.07.29

『「超常現象」を本気で科学する』石川幹人著(新潮新書)を読みました。

著者は1959年東京生まれで、現在は明治大学情報コミュニケーション学部教授、同学部長も務めています。認知情報論、科学基礎論を専門としますが、日本における超心理学研究の第一人者でもあります。

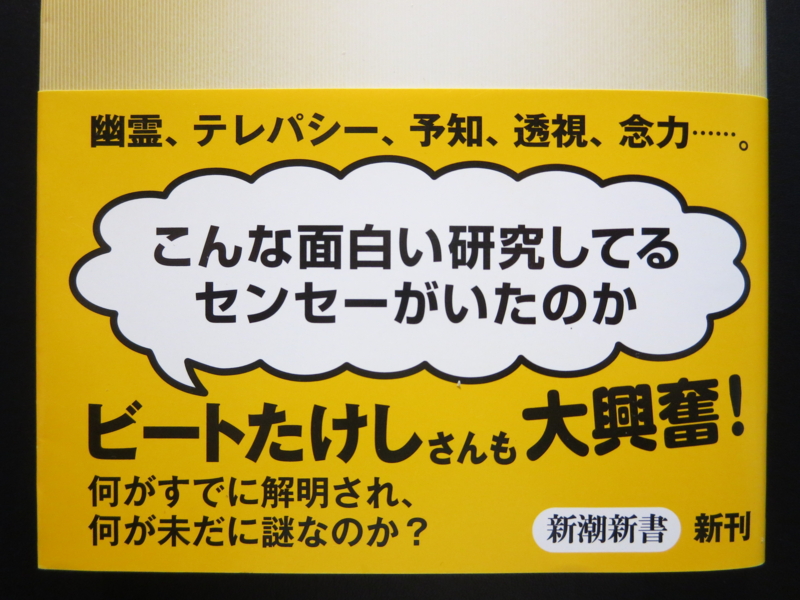

「ビートたけしさんも大興奮!」と書かれた本書の帯

「ビートたけしさんも大興奮!」と書かれた本書の帯

本書の帯には、「幽霊、テレパシー、予知、透視、念力・・・・・・。」「こんな面白い研究してるセンセーがいたのか ビートたけしさんも大興奮!」「何がすでに解明され、何が未だに謎なのか?」と書かれています。

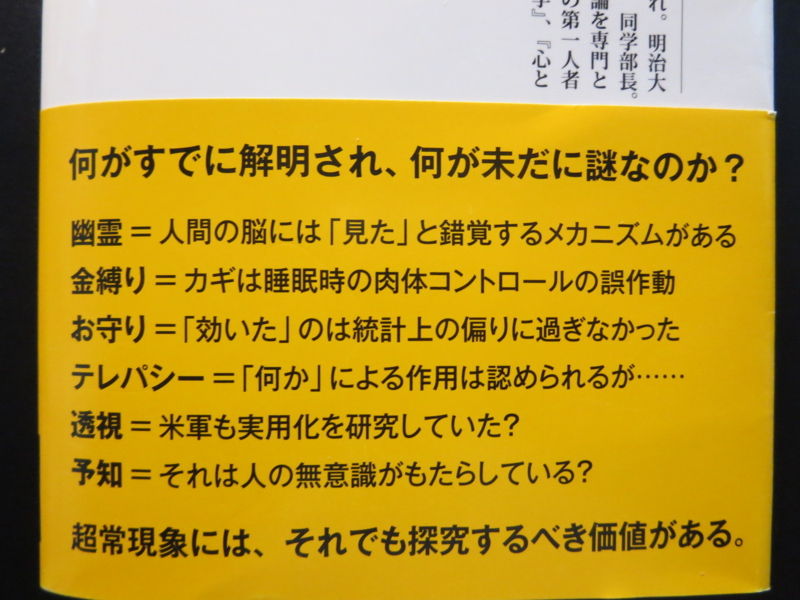

帯の裏には、本書で取り上げられる超常現象の数々が・・・

帯の裏には、本書で取り上げられる超常現象の数々が・・・

またカバー前そでには、以下のような内容紹介があります。

「幽霊・テレパシー・透視・念力・・・・・・。我々を驚かせてきた不可思議な現象の数々は、多くの人に関心を持たれながらも『非科学的』、『オカルト』と否定されてきた。だが、それこそが科学の挑むべき謎だとして、あくまでこれを『科学的』に研究してきた人々がいる。『何がどこまで解明できたのか?』。そして『何が未だに謎なのか?』。明治大学教授が、異端の科学の最先端を案内しながら、『科学とは何か?』の本質に迫る」

本書の目次構成は、以下のようになっています。

「はじめに」

序章 なぜ超常現象を科学するのか

「反」の部―幽霊をめぐる非科学的主張に反論する

第一章 幽霊が見えた?

第二章 迷信とお守りの誤解と詐術

第三章 夢と幽体離脱

「半」の部―超能力現象を半信半疑で検証する

第四章 超能力と夢の中の世界

第五章 それは誰のしわざか

第六章 未来がわかるとはどういうことか

「汎」の部―超常と日常を合わせて広汎に考える

第七章 「無意識」の大きな可能性

第八章 幽霊体験の社会科

終章 解体される超常現象

「おわりに」

「参考文献一覧」

「はじめに」で、著者は「超常現象」を「物理学をはじめとする現在までの自然科学の知見では説明のつかない著現象のこと」と定義し、次のように書いています。

「科学の歴史は、それまで説明のついていなかった諸現象のメカニズムを解き明かしてきた歴史でもあります。例えば、カミナリのメカニズムを知らない時代の人々にとっては、稲妻の輝きや激しく轟く雷鳴は、『神の怒りだ』などとされる、まさに超常現象だったはずです。ところが、そのカミナリという現象への関心が自然科学を発達させたのですから、「超常現象こそ科学が対象とすべきもの」とも言えそうです」

また「はじめに」の最後には、本書の目的が次のように述べられています。

「本書は『幽霊はいる』とか『超能力は存在する』などと超常現象を肯定するためのものでもなければ、その逆でもありません。そうではなく、超常現象について、今現在、『実際に何がどこまで分かっているか』、『何がどのように謎なのか』を皆さんに紹介しながら、『いかに未解明の現象に取り組んでいくべきか』という『科学的思考』を身につけていただくことを第一にしたいと思っています。本書は、あくまで本気の科学の本です」

第一章「幽霊が見えた?」では、著者は「錯覚にも意味がある」として、以下のように述べています。

「人間にとって『意味がある』とは何か、などというと哲学的な議論になりがちですが、広く生物にとっての意味とは、基本的には『生きる』ことでしょう。生き残りに寄与することに実用的な価値があり、そして意味があるのです。結果として多くの場合、現実に合致することに意味があります。なぜなら、生物が現実の中に生きているからです。むしろ、生物が生きている物理的な場を『現実』と称するのだと言えるのです」

「だからこそ」として、著者は続けて次のように述べます。

「生物である人間の認識は、意味があるように作動し、あらかたの現実にも即しているのです。しかし、それが現実だとしても、重要でない側面は積極的に無視して現実から離れたほうが『役に立つ』ときには、人間の認識はそのように作動します」

さらに、著者は「結局、人間の認識は、生き残りの歴史によって現実にほぼ即した形になってはいるものの、現実に完全一致しているわけではありません。つまり、現実に近くはあるけれど、現実とは少しだけ離れた世界を認識しているのです」と述べています。

著者によれば、ある種の明るい幽霊が、かつては社会的存在だったことがあるそうです。それは原始的コミュニティにおける精霊の類ですが、そのなごりは現代にもあるといいます。著者は述べます。

「コミュニティのメンバーが精霊の存在を実感することで、現に倫理的行動がとられ、メンバー同士の協力活動が良好に行えるのであれば、精霊はそのコミュニティの社会的存在となっていると言ってよいでしょう。文明以前の原始的コミュニティではとくに、そうした精霊の存在がとても有効に働いていたと推測できます」

また、著者は以下のように日本のケースにも触れています。

「ひと昔前までの日本でよく口にされた『お天道さま』、また、霊や精霊などからの通信を受けるとされるイタコやユタなども、そうした伝統のなごりだと考えられます。それに宗教的教義における「神」も、ときには同様の役割を担っていたのでしょう。ただ、今日の文明社会では、社会的存在としての精霊の位置づけは失われています。倫理的な行動が法制度や他の文化慣習によって守られるなかで、精霊の存在意義は薄れたのです」

第三章「夢と幽体離脱」では、「夢のお告げは当たるのか」という問題を取り上げ、著者は次のように述べています。

「深層心理学によれば、抑圧された無意識の気持ちが夢に現れることがよくあると言います。亡くなった人物の言葉を借りて、その無意識が夢に出てくるのは、素直な現れ方です。無意識の気持ちが、意識でいま思っている『自分の気持ち』とかなり異なるものならば、尊敬する人の言葉として語られれば受け入れやすい。ましてや死者の言葉であれば、もうその本人に真意を確かめることはできず、疑いをはさむ余地も少ない。『無意識が死者の形を借りて、意識に訴えている』と解釈できるわけです」

また、「夢のお告げ」の解釈について、著者はこう述べています。

「ときどき、夢枕に立った霊が与えてくれたアドバイスに従ったところうまく成功したとか、危険を回避できたといった報告がなされます。いわゆる『夢のお告げ』ですが、深層心理学の視点に立てば、優秀な無意識が、おのれの考えが自覚する意識になかなか理解されない現状に業を煮やし、手のこんだ物語でもって意識を説得したという解釈も可能です」

夢を見ている最中に「これは夢だ」とわかる夢を「明晰夢」と呼びます。著者によれば、明晰夢を見ることになれてくると、夢の内容を自分の意図どおりに自由に変更できるといいます。

第5章「それは誰のしわざか」では、「ポルターガイスト」が取り上げられ、非常に興味深かったです。ポルタ―ガイストはドイツ語で「騒がしい霊」という意味ですが、超心理学者のウィリアム・ロールは「反復性偶発的PK」と命名しました。これは、幽霊屋敷に特徴的な物体移動などの現象が、特定の場所でほとんど2カ月以内の短期間に、集中的に繰り返すことを指しているとか。

著者は、ポルターガイストについて次のように述べています。

「ロールの徹底した調査によれば、ポルターガイスト現象には決まって『中心人物』がいます。現象は、その中心人物の周囲で繰り返されており、その人物が不在のときには何も起きません。中心人物はふつう、その屋敷に住んでいる子どもであり、多くは複雑な家庭環境にあって心理的な問題を抱えています。そして、その心理的な問題が解消されると、ポルターガイストは終息に向かいます。したがってポルターガイストは、幽霊のしわざなどではなく、中心人物による無意識のPKであると、超心理学ではみなされているのです。しかし、その中心人物が、現象を意図的に起こしているわけではなく、むしろ現象に当惑していることも少なくありません」

さらに著者は、次のようにポルターガイスト現象の本質を衝きます。

「外部の専門家、それはときには幽霊を鎮める宗教家、いわゆるエクソシストであったりもしますが、そうした人物が呼ばれたというだけでも、しばしば現象は終息を見せます。その理由は『家庭環境の見直しをはかろうとする周囲の人々の姿勢が、中心人物に伝わるから』ではないでしょうか。

ポルターガイストの現場では、『どのような物理的な力によって物体が動いたか』に注目するより、『この現象は何を訴えかけているのか』という心理分析の視点で考えるのが生産的です。仮にPKでなく、子どもが手の力で物体を投げていたとしても、この分析結果は、子どもの心の問題を解決するのに有効だからです」

著者によれば、動いた物体がその家庭において「象徴的な意味」を持つことが多くあるそうです。日本では、かつて「こっくりさん」が流行しました。この「こっくりさん」にもポルターガイストと似たような心理的構造が働いているとして、著者は次のように説明します。

「深層心理学では、無意識にも独自の意図や願望があると考えられています。夢の中が、それが表面化する格好の場であることは、すでに何度か述べました。こっくりさんは、そうしたもうひとつの場なのです。

ひとりの人間のふるまいとして、意識上の意図や願望と異なった、無意識のそれらが表にあらわれてしまうと、それは社会的にも問題となるでしょう。しかし、無意識の意図や願望が、こっくりさんの形をとって、霊からのメッセージとして出現すれば、問題とならずにすみます。たとえば、『誰かの秘密を自分が語る』と自分に問題がふりかかってきますが、『幽霊が語った』のであれば誰からもとがめられません」

さらに、著者は「こっくりさんの正体」について述べます。

「ポルターガイストが発生している屋敷では、こっくりさんの特別な利用価値があります。超心理学者の解釈によれば、ポルターガイスト現象は中心人物の心理的な問題に起因していました。そこで、こっくりさんで『幽霊の言葉を聞く』として、『中心人物』とおぼしき人を含めた関係者に参加してもらうのです。こっくりさんがつむぎ出す言葉は、『中心人物の無意識の語り』に相当するはずですから、その内容から心理的な問題を特定し、対処することが可能になります。的確に対処がなされれば、ポルターガイストも終息するはずです」

このように、こっくりさんがポルタ―ガイストを終息させる手段として考えられているわけです。超常現象を現実の問題の解決手段として活かすという発想は面白いと思いました。

ところで、『超常現象を科学にした男』という本の書評にも書きましたが、世界における「超能力研究のメッカ」といえば、デューク大学の超心理学研究所です。本書の著書である石川氏もここで研究したそうですが、「超心理学のアインシュタイン」と呼ばれたジョゼフ・バンクス・ラインによって開かれました。1934年に刊行されたラインの著作『超感覚的知覚(ESP)』は世間に大きな衝撃を与え、ラインは一躍時代の寵児となりました。彼は、「超心理学」という新しい学問を確立しようとしたのです。

超心理学とは超常現象を人間の発揮する能力によって引き起こされるものと考え、それを科学的に解明しようとする学問です。「超心理学」という言葉そのものは1889年のドイツで使われ始めたものですが、ラインが広く普及させました。また、ESP(超感覚的知覚)をはじめ、テレパシー(他人の心から情報を得る)、透視(物体など、心以外のものから情報を得る)、予知(未来を見る)、PK(念力、心で物体を動かす)などの各事象の定義は、すべてラインの研究から生まれたものです。

超能力は、ラインが名づけた「ESP」と「PK」に大別されます。石川氏は、この2つの超能力の違いについて以下のように述べています。

「PKがむやみに発揮されてしまったときの問題は、ESPの場合よりもかなり大きいと言えます。たとえば、ESPでどんなに重要な情報が透視できたとしても、それは直接的には思念の範囲にとどまるもので、物理的世界には影響がありません。ところが、PKでは小さな針ひとつを動かす程度のことでも、刺す場所によっては人の生死にも関与することができます。つまり、PKはESPと違って、物理的存在に直接作用してしまうので、誰の目にも明らかな、客観的で確固とした現象とならざるをえないのです。そのため、公の場ではPKの発揮が抑制され、表面化しにくいのかもしれません」

この「公の場ではPKの発揮が抑制され、表面化しにくい」という点が非常に重要です。著者はさらに述べます。

「超心理学者たちは、交霊会に似た実験設定でPKが発現する場に立ち会った経験から、『PKは衆人の注目を避ける傾向がある』と指摘しています。実験でとらえようと企画したところでは現象は起きず、その周囲の注目度の低いところで現象が起きるのです。カメラが回っているときには現象は起きず、記録していたテープがきれた時点で出現し、記録が残らないことさえあったといいます」

第5章の最後で、著者は以下のように、深層心理学と超心理学の見解の違いについて述べます。

「深層心理学では、『意識によって抑圧された無意識が、個人の心理的な問題の根源になる』とされますが、超心理学では、『超能力の出現が社会によって抑圧されているので、その研究の進展が社会的にさまたげられている』ようです。しかし、これは逆に考えれば、『超能力の抑圧をくぐり抜けて、社会の片隅で発現した超心理現象は、社会全体の安定化と発展の仕組みを探るきっかけになる』ということでもあります」

第六章「未来がわかるとはどういうことか」も面白く読みました。著者いわく、SF愛好家にESP実験を行ったところ、常人よりも明らかにESPを発揮したそうです。これは、SF愛好家は想像力が高く、クリエイティヴな人が多いからESPが発揮されやすいのではないかと推測し、述べます。

「SFは、物語の舞台となる世界観の設定こそ奇抜なことが多いのですが、作品中には科学的知識が総動員されて、その設定を正当化していきます。したがって、そのSF作品が描かれた時代には荒唐無稽な話であっても、長く時代が経過した暁には、現実のものになっていることがあります。

『ウルトラマン』に登場する科学特捜隊が使用していた時計型のテレビ電話は、半世紀近くを経過した今では、実用化の段階に来ています。

かつてSFを楽しむ人々にのみ知られた心理的存在が、現代では物理的存在になっているのです。幽霊や超能力も、いつかはそうした物理的存在になるのでしょうか」

いやあ、これほどドキドキワクワクさせてくれる話はありませんね。わたしも、かつて拙著『ハートビジネス宣言』(東急エージェンシー)に、「イマジネーション資本主義」という文章を書きました。そこで「SF作家は人類における想像力のチャンピオンである」として、ヴェルヌ、ウェルズ、ガーンズバック、アシモフ、クラークといった一流のSF作家たちの想像力がいかに科学文明を進歩させてきたかについて述べました。

『ハートビジネス宣言』では、「ハートピアと集合的無意識」としてユングの心理学についても言及しました。本書で石川氏も、ユングの唱えた「シンクロ二シティ」を取り上げています。

シンクロ二シティとは、「意味ある偶然の一致」です。「共時性」と訳されることもありますが、著者によれば「物理的にはまったく無関係な2つの事象が、それぞれは偶然の挙動であるのに、双方の挙動結果をくらべると、意味のある一致を見いだせるということ」です。このシンクロ二シティについて、著者は次のように述べます。

「そもそもユングは、治療中の患者の心理状態が好転しかけているときに、それを象徴するかのように珍しい昆虫が治療室に飛びこんで来たといった体験をして、これをシンクロニシティだと考えたのです。そして、その仕組みを治療方針の決定に利用しました。彼は、物理的世界で偶然に起きる事象を『治療とのシンクロニシティではないか』と注目し、患者の治療の展開に有用な意味を、その事象から読み取ろうとしたのです」

ユングといえば、いわゆるオカルトにも多大な関心を示しました。このあたりを、著者は次のように述べています。

「ユングの超心理学への貢献は、シンクロニシティにとどまらない大きなものがあります。いわゆるUFOの目撃事例と、幽霊目撃事例の共通点を分析し、それらは心理的に同様の根源をもった超常的体験であるとその晩年に指摘したのです。UFOに乗った宇宙人などは幽霊とはまったく違うものという感じがするかもしれませんが、両方とも異世界から来た者という共通性があるのです。それにもし目撃者にキリスト教などの特定の宗教的背景があれば、幽霊との遭遇は悪魔に会うことに匹敵するので、『幽霊を目撃した』と主張するよりも、『空飛ぶ円盤を目撃した』『宇宙人に会った』と主張する方がまだ無難だということになるのです。ときには、金星人や地底人なども登場しますが、これは目撃者の無意識があたかもSF作家のように創作的に働いた結果でしょう」

このユングの指摘について、著者は「今日あらためて注目される状況に来ています」と高く評価し、その理由を述べます。

「というのは、欧米では『宇宙人に誘拐』され、気がつくと宇宙船の中で手足を固定されて寝かされ、身体検査や手術を受けたという訴えが数多くあるからです。お気づきのように、これは、日本における『地縛霊のしわざによる金縛り状況』と同類の構図です。宗教的に地縛霊を持ちだせない場合には、似た効果の別の『実体』がつくられるのだと言えます」

ユングといえば、わたしは立花隆氏が今年の東京国際ブックフェア基調講演会で紹介された『赤の書』を最近購入し、少しづつ読んでいます。葬儀やグリーフケアの問題を考える上でも、ユング心理学を学び直す必要があると思っています。ユングの思想をふまえた上で、著者は次のように述べています。

「私が懇意にしているある霊能者も、幽霊だけでなくUFOや宇宙人をよく見ると言います。そして、幽霊が過去の情報に関連するとすれば、宇宙人は未来の情報に関連しているという感触を述べています。これこそ、時間を超えたESP現象がこうした体験の背後にひかえていることを暗示しているのではないか、と私は思います」

第七章「『無意識』の大きな可能性」では、「創造性という技能」として、以下のように書かれています。

「スポーツや芸術だけでなく、発明・発見といった創造性の発揮も、天才ダビンチや発明王エジソンのようないくつもの発明・発見をした人々のことを思えば、単なる偶然ではなく、ある種の技能の発揮であると考えられます。

俗に、創造的アイデアがもたらされる場所を、英語圏では3Bと呼びます。(1)ベッドの中にいるとき(Bed)、(2)浴室やトイレにいるとき(Bath)、(3)通勤途上でバスなどに乗っているとき(Bus)、の3つがそれです。どれも意識は『ぼーっ』としていて、無意識が支配的な状況と判断できます」

また、著者は以下のように「セレンディピティ」に言及します。

「こうした発明・発見の才能は、とくに『セレンディピティ』と呼ばれています。あれこれ考えて何かを得るのではなく、『偶然に発見する能力』とでも言えばよいでしょうか。創造的な職業について実績を上げている人々は皆、この能力を身につけているにちがいありません」

終章「解体される超常現象」では、著者は本書全体の議論を振り返り、それを総括するとして、冒頭で以下のように述べます。

「幽霊については、これまで『いる/いない』の論争が、無益に続けられてきたことが問題でした。個々人の幽霊体験は、経験を重視する科学の視点から尊重されるべきではありますが、体験の背後に思いこみや迷信の類が控えているのもまた事実です。まずは、そうした思いこみを一掃し、幽霊に関する誤解を取り除いたうえで幽霊体験を科学的に見つめることが大切です」

明治大学の教授がここまで言うとは驚きですが、さらに著者は「五つの知恵」として、「超常現象」の検討から得られた、日常生活にも活かせる知恵として以下の5つを紹介します。

(1) 幽霊を生活に役立てる

(2) 幽霊の人格は消えてもよい

(3) 多様な存在を段階的に認める

(4) 超能力や霊能力の類は創造的な実績で判断する

(5) 日ごろから「意味」のレベルに注目する

この5つの中でも、特に「(1)幽霊を生活に役立てる」が刺激的です。著者は、以下のように述べています。

「恐怖や不安が伴う『怖い幽霊』は現代の私たちには必要ありません。すでに科学的にも説明がつくのですから、社会からの積極的な排除が望まれます。幸運を招くという精霊や、未来を見通すという霊感占いの類も、その効果を客観的に調べれば、多くは迷信にとどまるのです。

本当に有効な幽霊は個人的なものです。個人の夢や想像に現れ、その人に応じた的確な助言をする存在です。人によっては幽霊でなく、老賢人や仙人のような格好で現れたり、宇宙人や未来人の姿をしていたりしますが、それは自分の無意識によって形成されています。無意識は創造の過程をもつので、幽霊をうまく活用すると、無意識から価値ある成果を得ることができます」

この著者の意見には大賛成です。わたしは普段から葬儀やグリーフケアの現代的なテーマとして「明るい幽霊づくり」「優しい幽霊づくり」を目指しているので、著者の考えから大きなヒントを得ました。

最後に「おわりに」で、著者はビートたけし氏について述べます。

「ビートたけしさんは、超常現象を扱う番組への出演経験も豊富なだけに、超常現象にまつわるいかがわしさも、超心理学の研究対象のことも、ともによく理解されていて、そのお話はたいへん示唆に富むものでした。とくに驚かされたのは、映画監督としての仕事などのため、ふだんからカメラ視点で全体の構図を捉え、演技中の自身をも俯瞰視しているご経験から、『幽体離脱』は脳の認識機能によるものだと、体験的にこの現象の本質をつかまれていたことです。私はこうした対談を通して、ビートたけしさんのような才能ある方々が発揮する『創造性』と『超心理学』の関係をあらためて整理し、超常体験の一部が、日常生活に活用できる可能性があることを明確にしたいと考えたのです」

ビートたけしが「幽体離脱」の正体を脳の認識機能によるものだと喝破したというのも驚きですが、本書全体を通じて、著者の「超常現象」に対する大胆な発言には驚かされ通しでした。また、研究者として真実を求める真摯な態度には感銘を受けました。一度、「勇気の人」こと東京大学大学院教授の矢作直樹先生と対談していただきたいと思いました。