- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2014.10.21

上座仏教の国・ミャンマーから戻ってきました。上座仏教とは、満月の夜に祈りの儀式を行う「月の宗教」です。

今回の「一条真也による一条本」は、「月」と「死」と「葬」について言及した『ロマンティック・デス~月を見よ、死を想え』(幻冬舎文庫)。2005年8月に上梓しました。この読書館で紹介した『ロマンティック・デス~月と死のセレモニー』(国書刊行会)を文庫化したものです。

『ロマンティック・デス~月を見よ、死を想え』(2005年8月5日刊行)

『ロマンティック・デス~月を見よ、死を想え』(2005年8月5日刊行)

この読書館でも紹介した『結魂論』、『老福論』を2冊同時に10年半ぶりに上梓したわたしは、ピーター・ドラッカーの遺作である『ネクスト・ソサエティ』に対するアンサーブックとして『ハートフル・ソサエティ』(三五館)を出版する準備を進めていました。同書は「出版寅さん」こと内海準二さんに編集プロデュ―スしていただいた本ですが、その流れの中で、内海さんが『ロマンティック・デス~月と死のセレモニー』の幻冬舎文庫化の話を持ってきてくれました。ハードカバーで440ページあったオリジナル版がコンパクトに圧縮され、大幅に改稿、再編集を行った結果、272ページの文庫版となりました。サブタイトルも改題しました。

帯には新庄剛志選手が使われました

帯には新庄剛志選手が使われました

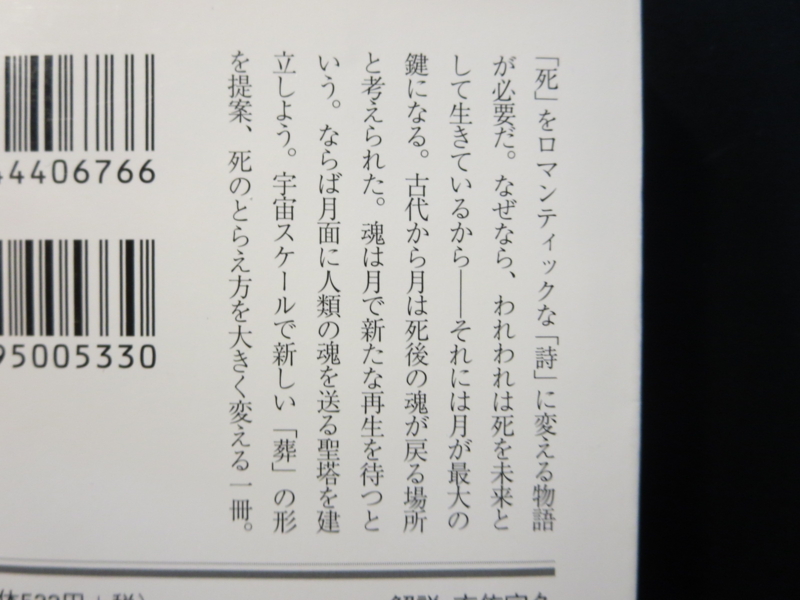

カバー裏の内容紹介

カバー裏の内容紹介

本書の帯には新庄剛志選手が使われ、カバー裏には以下のような内容紹介があります。

「『死』をロマンティックな『詩』に変える物語が必要だ。なぜなら、われわれは死を未来として生きているから――それには月が最大の鍵になる。古代から月は死後の魂が戻る場所と考えられた。魂は月で新たな再生を待つという。ならば月面に人類の魂を送る聖塔を建立しよう。宇宙スケールで新しい『葬』の形を提案、死のとらえ方を大きく変える一冊」

本書の目次構成は、以下のようになっています。

序論「死のロマン主義に向けて」

第1部「死」

●死ぬ瞬間に何が起きるのか

●臨死体験の一般モデル

●さまざまな死の研究事例

●日本人の臨死体験とは?

●登山家の墜落体験と脱魂

●宇宙飛行士たちの大いなる変化

●自殺者がみる死後の世界

●不慮の死を遂げた人はどう生まれ変わるか

●誕生と死を超えた無限の人生

●死とは何か

第2部「月」

●月と日本人

●月を歌った詩人たち

●仏教は月の宗教

●月光は魂の錬金術師

●月にまつわる伝説

●月の満ち欠けと人間攻撃性

●月の魔力

●月はどこから生じたのか

●月が天気を変える

●人間の体液が宇宙に共鳴する

●月と人間の生殖サイクル

●月には神が存在する

●死後の魂がたどる道

●魂の理想郷ムーン・ハートピア

第3部「葬」

●人類の文化は墓地から始まった

●ブッダの葬式観

●月面聖塔の建立

●月への送魂

●生者が死者にできること

●『青い鳥』と『銀河鉄道の夜』

●古代神殿文化の復活

●臨死体験と葬儀

●死のイメージ・トレーニング

●ハートピアのプレゼンテーション

●葬祭会館のデザイン

「あとがき」

「文庫版あとがき」

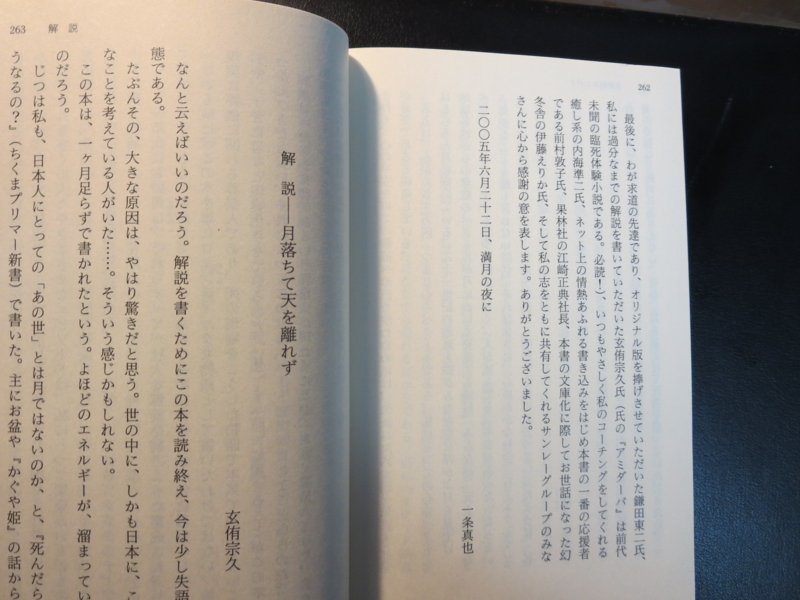

「解説」玄侑宗久

「参考文献一覧」

本書の「文庫版あとがき」の冒頭、わたしは次のように書いています。

「本書は、今から14年前、私が28歳のときに書かれた。よくそんな若造がこんな大それたことを考えていたなというのが、現在の偽らざる心境である。当時の私は『幸福』という言葉に取り憑かれ、幸福論といわれるジャンルの本を読みまくっていた。古今東西の幸福論を乱読して、あらためて思ったのは、人類がこれまでに行ってきたさまざまな営み、政治・経済・法律・医学・哲学・文学・芸術・宗教・宗教といった偉大な営みが何のために生まれ、発展してきたかというと、それはすべて『人間を幸福にするため』という一点に集約されることだった。

そして、人間の幸福について考えて考えて考え抜いたとき、その根底には『死』という問題が厳然として在ることを思い知った。そこで私がどうしても気になったのが、日本では、人が亡くなったときに『不幸があった』と人々が言い合うことだった。もし死が不幸な出来事だとしたら、死ぬための存在である私たちの人生そのものも、不幸だということになる。私は最初から『不幸』という結末の見えている負け戦に参加し続けているうちは日本人の幸福などありえず、日本人が真に幸福になるためにはまず『死』を『詩』に変える必要があると確信したのである」

この文章こそは、わたしの「死」についての考え方を集約したものであり、「SOGI」の碑文谷創編集長をはじめ、もう何十回となく各方面から引用されました。また、わたし自身も以後の著書で同じメッセージを繰り返してきました。

また「文庫版あとがき」で、わたしは次のようにも述べています。

「不遜を承知で申し上げるが、本書は若かりし自分の『志』の書である。文庫化にあたり久々に読み返してみて、心底そう思った。月の存在を借りて『死』を『詩』に変えることが本書のコンセプトだが、それはそのまま私自身の『志』となっていることに気づいたのである。

『志』と『詩』と『死』は本来分かちがたくつながっている。古来、中国でも日本でも詩とは志を語るものとされた。志なく、ヴィジョンなく、夢さえも持たぬ者に、詩想は宿らぬのである。吉田松陰・高杉晋作・坂本龍馬といった幕末の志士たちには、とにかく青雲の志があり、新社会建設の夢があり、将来へのヴィジョンがあった。彼らはあれほど熱く語り合った「明治」という新時代を見ずに、この世を去っていったが、彼らの心の中には確実に自由と希望に満ちた新社会の姿が在ったはずである。

そして、日本人は辞世の歌や句を詠むことによって、死と詩を結びつけた。死に際して詩歌を詠むとは、おのれの死を単なる生物学上の死、つまり形而下の死に終わらせず、形而上の死に高めようというロマンティシズムの表れに他ならないのではないか」

この日本人における死のロマンティシズムについて、さらに述べます。

「『葉隠』に『武士道といふは死ぬ事と見付けたり』とあるように、かつてこの国に武士たちは常に死を意識し、そこに美さえ見出した。生への未練を断ち切って死に身に徹するとき、その武士は自由の境地に到達するという。そこでもはや、生に執着することもなければ、死を恐れることもなく、ただあるがままに自然体で行動することによって武士の本分を全うすることができ、そして一生無事に生き抜くことができるとしているのである。『武士道といふは死ぬ事』の一句は実は壮大な逆説であり、それは一般に誤解されているような、武士道とは死の道徳であるというような意味のものではなく、武士は武士としての理想の生をいかにして実現するかを追及した、生の哲学の箴言でもあったのだ。

ということは、もともと日本人の精神世界において『死』と『詩』と『志』は不可分の関係にあったわけである。なんということだろう。私は、日本人の『死』を『詩』に変える物語をつくらなければならないと月まで引っ張り出してきたのに、日本においてこそロマンティック・デスはすでに実現していた! もともと日本において『死』と『詩』と、さらには『志』が堅く結びついていたことを私は発見しただけだったのだ!」

わが「志」について、わたしは以下のように述べています。

「志とは、心がめざす方向、つまり心のベクトルである。私にとっての心のベクトルはもちろん月に向いている。二十一世紀の地球人類がみな夜空に浮かぶ月を見上げ、地球上の各地からの無数のベクトルが月において交差する時代。みんなが『天上へのまなざし』を共有し、テロも戦争も飢餓もなく、人が死んでも『不幸があった』などという馬鹿なことを誰も言わない時代。松陰や龍馬が『明治』を見れなかったように、私も月の下に地球の平和が実現する新時代を見ることはないかもしれないが、そんな時代を呼び込むための草莽の志士であり、詩士であり、死士でありたいと願う」

そして「文庫版あとがき」の最後に、わたしは次のように書きました。

「本書を2005年の8月の終戦60周年までに出版できることを心より嬉しく思う。本書をきっかけに、一人でも多くの方が鎮魂ということを、また死者と生者の関わり合いについて想いを馳せていただければ、これに勝る喜びはない。死者を忘れて、生者の幸福など絶対にありえない。ぜひ、月を見上げて死者を想っていただきたい」

玄侑宗久氏が解説文を書いて下さいました

玄侑宗久氏が解説文を書いて下さいました

本書の「解説」は、芥川賞作家にして僧侶の玄侑宗久氏が書いて下さいました。「月落ちて天を離れず」というタイトルの素晴らしい解説文で、冒頭は以下の文章から始まります。

「なんと云えばいいのだろう。解説を書くためにこの本を読み終え、今は少し失語状態である。たぶんその、大きな原因は、やはり驚きだと思う。世の中に、しかも日本に、こんなことを考えている人がいた・・・・・・。そういう感じかもしれない」

そして、以下の一文でこの素晴らしい解説文は締め括られています。

「禅では仏性そのものを月に喩える。『月落ちて天を離れず』とは、どんな状態であってもその人に宿っている仏性を信じようという意味である。

私もこの本を読み、葬祭というものに対してその立場をとろうと思った。

すでにヴィジョンは提供された。今後も一条氏によってロマンは育まれていくのだろう。それが儚い夢に終わるか現実化するかは、ひとえに『月落ちて天を離れず』と思えるかどうか、つまり『信』にかかっているのである」

わたしは玄侑氏に心からの感謝の念を抱くとともに、芥川賞作家の筆力に感服しました。この後、玄侑氏には何度かお会いし、ご本人に直接申し上げましたが、この「月落ちて天を離れず」は、わたしの生涯の宝物です。