- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2015.01.07

『書物の達人 丸谷才一』菅野昭正・編(集英社新書)を読みました。

川本三郎、湯川豊、岡野弘彦、鹿島茂、関容子といった人々が著者として名を連ねています。

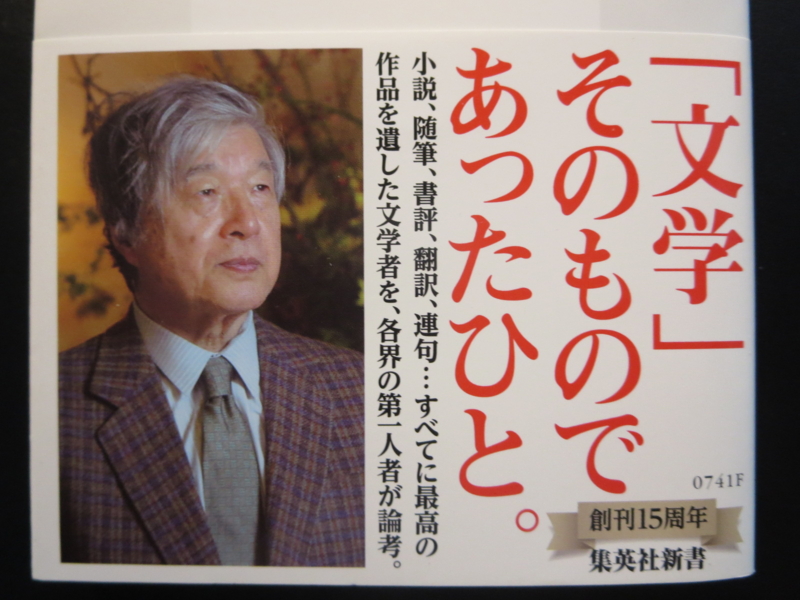

「文学」そのものであったひと。(本書の帯)

「文学」そのものであったひと。(本書の帯)

帯には故・丸谷才一の肖像写真とともに、「『文学』そのものであったひと。」と赤字で大書され、続いて「小説、随筆、評論、翻訳、連句・・・すべてに最高の作品を遺した文学者を、各界の第一人者が論考」と書かれています。またカバー前そでには、以下のような内容紹介があります。

「小説、随筆、書評、翻訳、連句など幅広い領域で活躍し、まさに文学における『達人』であった丸谷才一。その文学世界を解読して大好評を博した連続講演(世田谷文学館 2013年)を書籍化。各界の第一人者であり、かつ生前の丸谷と親交が深かった豪華講師陣が、丸谷文学の全貌を多角的に明らかにする。文芸評論、書評、和歌、フランス文学、歌舞伎…視点の異なる各論考が”丸谷才一”で一本につながり、大文学者の多彩な魅力が改めて浮かび上がる。生前の丸谷との貴重なエピソードも収録」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに 丸谷才一の小説を素描する」 菅野昭正

第一章 昭和史における丸谷才一 川本三郎

第二章 書評の意味―本の共同体を求めて 湯川豊

第三章 快談・俳諧・墓誌 岡野弘彦

第四章 官能的なものへの寛容な知識人 鹿島茂

第五章 『忠臣蔵とは何か』について 関容子

「あとがき」 菅野昭正

「はじめに 丸谷才一の小説を素描する」の冒頭、文芸評論家でフランス文学者の菅野昭正氏は以下のように述べています。

「八面六臂という言葉がありますが、丸谷才一さんはそれを文字どおり体現した文学者でした。小説、評論、随筆、翻訳、そして連歌。連歌は余技なんていうものではなく、親しい方々と巻く楽しみもあったでしょうが、それとともに詩心を満たすというか、詩を創る行為という意味をもっていたのではないか、と私なりに勝手に推量していました。さらにまた、書評を批評の形態として確立した先駆的な業績があります」

第一章「昭和史における丸谷才一」では、評論家の川本三郎氏が以下のように述べています。

「丸谷さんは、山形県の鶴岡の生まれです。鶴岡というのは、藤沢周平が出たことで、近年非常に有名になったところですが、同時に満州事変を引き起こした石原莞爾の故郷でもあり、東京裁判の時に東条英機の頭をたたいたことで知られる大川周明の育った地でもあります。大川周明は、丸谷さんの『裏声で歌へ君が代』に出てくる右翼的な人物(大田黒周道)のモデルですが、そういう人間を生み出したところです。

けれども、丸谷さんの家は開業医で、非常にリベラルな雰囲気の家庭であった。満州事変が起きた時に、まだ小さかった丸谷さんの思い出では、町に号外が出た。みんなが号外を手に『戦争だ! 戦争だ!』と浮かれていた時に、子どもの丸谷さんは、『厭だなあ』と思った(『低空飛行』)」

川本氏の発言では「懲役忌避者・夏目漱石」が非常に興味深かったです。川本氏は、以下のように述べます。

「夏目漱石について、丸谷さんは実に刺激的なおもしろい論文を1つ書いています。これはかなり物議をかもした論文で、『展望』という雑誌に発表された『徴兵忌避者としての夏目漱石』です(『コロンブスの卵』筑摩書房)。夏目漱石は実は徴兵忌避者だったということを頭に入れないと、漱石の代表作である『こころ』を読む時に、主人公の先生の悩みがよく理解できないという、おそらく画期的と言っていい、夏目漱石論、『こころ』論です」

さらに、川本氏は以下のように丸谷才一の漱石論を紹介します。

「漱石は戸籍を移し、徴兵を逃れた。もし徴兵をされていたら、日清戦争に取られたかもしれない。しかし徴兵逃れをしたために、漱石は戦争に行かないで済んだ。それはそれでめでたいことなんですけれども、やはり徴兵を逃れたということが生涯、漱石の心の中の負い目になって、それがあの『こころ』の先生の自殺に結びついたと、丸谷さんはこの論文でお書きになった」

ちなみに、わたしの最新刊『永遠の知的生活』で対談させていただいた渡部昇一先生も山形県の鶴岡の生まれで、丸谷才一の後輩に当たります。対談のときもその話題が出て、わたしが「懲役忌避者・夏目漱石」の話をすると、渡部先生は興味深そうに聴いておられました。もっとも、この話は『永遠の知的生活』には収録されていません。

川本氏は、丸谷才一の権力観についても触れ、「国家が手放せないものは3つ」として以下のように述べています。

「国家権力というのは何かということを考える時に、一番分かりやすい考え方を1つお話しします。民営化ということを考えてください。国鉄も郵便局も民営化しました。いろいろなものを民営化できます。しかし最終的に民営化できないものが3つあります。軍隊、警察、税務署。これは絶対民営化できません。これを民営化したら国家というものが破綻します。したがって国家というものの本質は何かということを考える時に、国家は軍隊、警察、税務署を手放せないと考えるのが一番分かりやすいのではないかと思います」

第二章「書評の意味―本の共同体を求めて」では、文芸評論家でエッセイストの湯川豊氏が丸谷才一と書評の関係を論じた最後に、以下のように述べています。

「書評はもともと孤独な作品ではない。著者、訳者、編者、編集者、批評家、読者などが形づくる読書共同体があってはじめて成立する読物なのである。上質な共同体がしっかりと存在しているとき、書評というものが同時に文明批評となることができる。

ここで、読者を含んだ本の共同体が想定されているのに注目したいと思うのです。パソコンやパッド型端末の隆盛が一方にあり、一方で本がどんなかたちであれ読まれなくなっている、という歎きが世のなかに(当然、出版界にも)、充ちています。そういう風潮のなかで、本の共同体というものが、見かけによらず新しい可能性をはらんでいるのかもしれない」

第三章「快談・俳諧・墓誌」では、歌人で國學院大學教授の岡野弘彦氏が、自身のことを以下のように述べます。

「國學院大學予科に入ったのが昭和18(1943)年、例の学徒出陣の年です。典型的な戦中派の年代です。入学したときに予科長が、『今年入ってきた君たちは当然、途中で戦争に行くだろう。そして、命を落とす人も多く出るだろう。だから、この大学は君たち予科の学生にも今までにない最高の教授陣に講義をしていただくことになった』と言って時間割が発表されると、言語学、金田一京助博士、国学、折口信夫博士、『万葉集』研究、武田祐吉博士、そういう名前がずらっと並んでいる。そのころ、國學院の学問というのは特色があって優れた魅力を持っていました」

丸谷才一は、その國學院大學の教壇に立っていました。わたしのブログ記事「國學院大學オープンカレッジ特別講座」で紹介したように、わたしの父である佐久間進が國學院大學の出身で、丸谷才一が担当教官でした。父いわく、「丸谷才一という人は、いつも『君たちは本当に本を読まなくていけない』と嘆いていたなあ」とか。

同じく國學院の教壇に立ったフランス文学者で評論家の鹿島茂氏は、第四章「官能的なものへの寛容な知識人」で以下のように当時を振り返ります。

「國學院大學は当時あまりお金が豊かな大学ではなかったらしく、それぞれの語学の先生に個人研究室はなく、共同研究室があったきりなんです。語学の先生はソファーのある大きな部屋に、まるで円卓会議をするような感じで集まって、そこでお弁当を食べながら話をする。そういう伝統が残っていまして、これがとても楽しい体験でした」

この伝統が、國學院のユニークな知的世界を創っていたのかもしれません。そして、その知的世界の中に丸谷才一も生きていたのです。

鹿島氏は、丸谷才一は「モダニズムの人」であったとして、述べます。

「モダニズムの本質とは、実は、この世に新しいものは存在しないと認識することにあります。この世に新しいものは1つもない。全部言われてしまって、描かれてしまっている。では、われわれがクリエイトすべきものはどこにあるかといったら、それは新しいものではなくて、むしろ古いものを並び替えたところに求めるべきだ。つまり、アレンジメント、配置転換なんだ。その配置転換とアレンジメントの中にこそ真に20世紀的な新しいものがあるんだ、と考える。これがモダニズムの本質です。実は、こういうことを言ったのは別にモダニストが初めてではないんです。17世紀にパスカルが『パンセ』ですでに同じことを言っています」

また、鹿島氏は丸谷才一が「対談の名手」であったとして、述べます。

「対談も随分重ねましたが、丸谷さんは対談が非常にうまい。対談の下手な人というのは、最初に自分が言いたいことを延々と話す。そうすると、ほかの人がしゃべる余地もなくて対談にならない。その点、さすがに丸谷さんはうまい。ほかの人に発言の機会を回すために自分が言いたいことを適当に切って、ほかの人の発言を受けてまた自分が話す。対談とはそういう形式で行わなければいけないというのが丸谷さんの考えなのです」

さらに鹿島氏は小林秀雄こそが丸谷才一にとって「最大の敵」であったとして、以下のようなじつに興味深いことを述べています。

「小林秀雄は、自分自身が人生研断家だった。いきなりダイレクトに一気に到達したいという性急さがあの時代の若い人に圧倒的人気を博した理由なんですが、その若い人に人気を博した小林秀雄の方法こそが丸谷さんの最大の敵なんです。小林秀雄は1902(明治35)年生まれです。大体同世代には仏文学者と左翼が多い。そして、もう1つ多いのが右翼で、2・26の将校1901(明治34)年から1905(明治38)年生まれの聞に塊まっています。その世代は、ひたすら人生研断、一気に若いうちに目的到達、さもなければ無という、そういう考え方です。丸谷さんはそういう考え方こそが一番嫌いだったんです」