- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1053 哲学・思想・科学 『改訂新版 共同幻想論』 吉本隆明著(角川ソフィア文庫)

2015.04.04

『改訂新版 共同幻想論』吉本隆明著(角川ソフィア文庫)を再読しました。

わたしのブログ記事「吉本隆明の死」にも書いたように、2012年3月16日に亡くなった著者は、1960年代の新左翼運動において教祖的存在とされた人物で、独自の思考に根ざした文化・社会批評によって「思想の巨人」と呼ばれました。そんな著者の代表作が本書です。

表紙カバーの裏には、以下のような内容紹介があります。

「国家とは何か。そして国家と自分とはどう関わっているのか。著者は言う。『国家は共同の幻想である。風俗や宗教も法もまた共同の幻想である。もっと名づけようもない形で、習慣や民俗や、土俗的信仰がからんで長い年月につくりあげた精神の慣性も、共同の幻想である』。日常的生活空間と遠く隔たった異空間を包含するこの厄介な代物に見事な論理的照射を当て、裸の国家像を露呈させる。解題・川上春雄、解説・中上健次」

『唯葬論』執筆のための参考に、わたしは『唯〇論』の類の本をまとめて読みました。「唯幻論」や「唯脳論」などもおさらいしましたが、養老孟司氏の「唯脳論」は、岸田秀氏の「唯幻論」にヒントを得て考え出されたことがよくわかります。その岸田氏の「唯幻論」は本書『共同幻想論』の影響を強く受けています。そして、『共同幻想論』の内容は『古事記』や『遠野物語』をテキストにしています。まさに、わたしが唱える「DNAリーディング」の世界です。

わが書斎の吉本隆明コーナー

わが書斎の吉本隆明コーナー

60年安保闘争に参加してから、著者は言語論に基づく斬新な思想形成を進めました。その流れで、『言語にとって美とはなにか』(1965年)、『共同幻想論』(68年)、『心的現象論序説』(71年)などの名著を書きました。80年代以後は、サブカルチャーを含む文化・社会の変化を多面的に探究しました。『マス・イメージ論』(84年)、『ハイ・イメージ論』(89~94年)といった一連の著書では、消費社会に生きる大衆の姿を鋭く描き出しました。さらに、『最後の親鸞』(76年)などをはじめ、宗教を通して日本人の精神構造を問い続け、95年のオウム真理教事件についても積極的に発言したことは記憶に新しいところです。わたしは、1人の読書人として吉本隆明氏の本はほとんど読んできました。

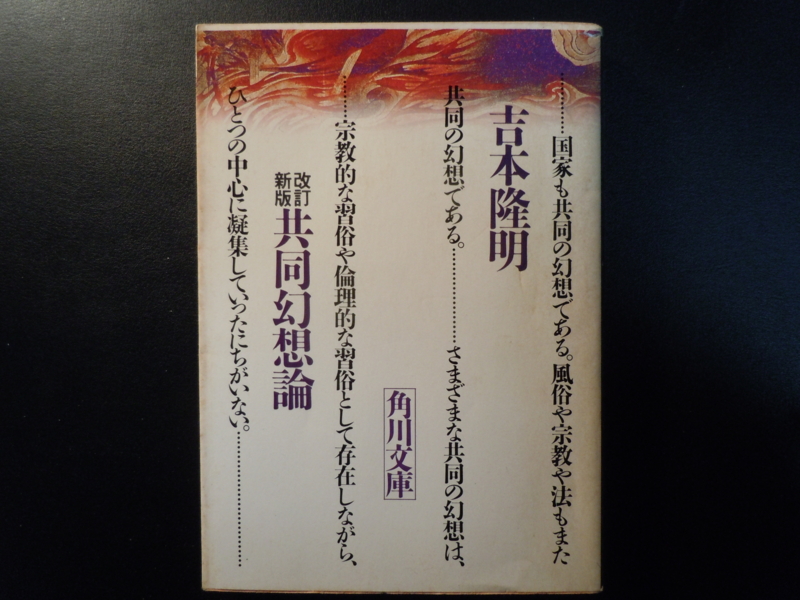

愛読した角川文庫の『改訂新版 共同幻想論』の旧版

愛読した角川文庫の『改訂新版 共同幻想論』の旧版

特にわたしは、60~70年代の青年にとってのバイブル的存在であった『共同幻想論』を愛読しました。わたしは、ずっと後の世代ですが、角川文庫から刊行された改訂新版の『共同幻想論』を何度も繰り返し読みました。『共同幻想論』は、当時の教条主義化したマルクス・レーニン主義に辟易し、そこからの脱却を求めていた全共闘世代に熱狂して読まれ、強い影響を与えた思想書です。

Wikipedia『共同幻想論』の「背景と要旨」に次のように書かれています。

「共同幻想論とは、幻想としての国家の成立を描いた国家論である。当時の国家論は、集団生活を成立させる機能として国家を作ったという社会契約説や、国家とはブルジョワジーが自分の既得権益を守るために作った暴力装置であるというレーニン的な国家論が一般的であった。つまり、国家とはルール体系であり、機能性を重視したシステムなのである。しかし、吉本は、国家とは共同の幻想であると説く。人間は、詩や文学を創るように、国家と言うフィクションを空想し、創造したのである。これはアルチュセールのイデオロギー装置に似ている。人間は自分の創り出したフィクションである共同幻想に対して、時に敬意を、時に親和を、そして時に恐怖を覚える。特に、原始的な宗教国家ではこれは顕著である。その共同体で、触れたら死ぬと言い伝えられている呪術的な物体に触れたら、自分で本当に死ぬと思い込み、心的に自殺すると言う現象も起こりうる。個人主義の発達した現代でも、自己幻想は愛国心やナショナリズムと言う形で、共同幻想に侵食されている。共同幻想の解体、自己幻想の共同幻想からの自立は、現在でもラジカルな本質的課題であると吉本は指摘している」

また、「背景と要旨」には、続いて以下のように書かれています。

「吉本は血縁・氏族的共同体(家族)が、地縁・部族的共同体(原始的な国家)に転化する結節点として、兄妹・姉弟の対幻想に着目している。兄妹・姉弟の対幻想は、夫婦の対幻想とは違って、肉体的な性交渉を伴わない対幻想なので、いくらでも無傷に空間的に拡大できる。兄妹・姉弟の対幻想が、他家との婚姻と言う形で空間的に拡大しているため、国民は心理的な一体感を共有し、幻想としての国家が成立するのである。逆に言えば、原始的な国家の成立は、兄妹・姉弟の近親相姦が自覚的に禁止されたときに求められる。中上健次の『国家は白昼に突発する幻想化された性なのだ』と言う言葉は、このことを指している」

さらに、「背景と要旨」には、以下のようにも書かれています。

「吉本にとって、高度な経済力や科学力を持っていた近代国家である戦前の大日本帝国が、やすやすと天皇制と言う、宗教性の強い古代・中世的な政治体制やイデオロギーに支配されてしまったことは大きな難問だった。吉本は、宗教・法・国家はその本質の内部において、社会の生産様式の発展史とは関係がないと主張し、政治体制は経済体制に規定される(唯物史観)とするロシア・マルクス主義を批判する。その試みは、吉本にとってロシア・マルクス主義からの自立であって、少年期に骨の髄まで侵食された天皇制と言う共同幻想を意識化し、対象化し、相対化しようという試みでもあった」

そう、「共同幻想論」とは唯物史観すなわち「唯物論」に対するアンチテーゼなのです。著者は、本書で日本人の「こころ」を追求しました。そして、『古事記』や『遠野物語』といった日本人の「こころ」の琴線に触れる書物を取り上げました。『古事記』からは初期国家における共同幻想、『遠野物語』からは村落社会の共同幻想の姿をあぶり出しています。非常にラディカルな問題提起の書ですが、その「序」には次のように書かれています。

「ここで共同幻想というのは、おおざっぱにいえば個体としての人間の心的な世界と心的な世界がつくりだした以外のすべての観念世界を意味している。いいかえれば人間が個体としてではなく、なんらかの共同体としてこの世界と関係する観念の在り方のことを指している」

本書は、「禁制論」「憑人論」「巫覡論」「巫女論」「他界論」「祭儀論」「母制論」「対幻想論」「罪責論」「規範論」「起源論」の11の論考から構成されています。いずれも興味深い論考ばかりですが、中にはアマゾン・レビューにもあるように「すでに人類学や民俗学から見て、無効になっている引用文献や考え方も少なくはない」ようです。しかしながら、今でもわたしの心に強く響く記述を抜書きしていきたいと思います。

まずは「巫女論」において、著者は次のように述べています。

「ある種の〈日本的〉な作家や思想家は、よく西欧には一神教的な伝統があるが、日本には多神教的なあるいは、汎神教的な伝統しかないなどと安っぽいことを流布している。もちろん、でたらめをいいふらしているだけである。一神教的な多神教的か汎神教的かというのは、フロイトやヤスパースなどがよくつかう概念でいえば〈文化圏〉のある段階と位相を象徴していても、それ自体はべつに宗教的風土の特質をあらわしてはいない。〈神〉がフォイエルバッハのいうように、至上物におしあげられた自己意識の別名であっても、マルクスのいうように物質の倒像であっても、このばあいにはどうでもよい。ただ自己幻想かまたは共同幻想の象徴にしかすぎないということだけが重要なのだ。そして人間は文化の時代的状況のなかで、いいかえれば歴史的現存性を前提として、自己幻想と共同幻想とに参加してゆくのである」

同じく「巫女論」において、著者は巫女について次のように述べます。

「柳田国男や折口信夫は、村落共同体の政治的象徴であり、同時に祭司であった上代の巫女が、時代がくだるにつれて神社にいつく巫女と、諸国を流浪し、村落に埋もれて口寄せ巫女になって分化する過程を想い描いている。この想定はけっしてまちがっていないとおもう。なぜなら、巫女が神社に寄生するか、諸国を流浪して、村落共同体の片隅に口寄せ巫女となって生きるかの二者択一以外の道をたどれないのは、彼女たちが現世的な〈家〉の体裁をかまえるかどうかにかかわりなく、共同幻想を、架空の〈家〉をいとなむ〈異性〉として択ぶべき本質をもっているからである。巫女にとって〈性〉的な対幻想の基盤である〈家〉は、神社にいつこうが諸国を流浪しようが、つねに共同幻想の象徴と営む〈幻想〉の〈家〉であった。巫女はこのばあい現実には〈家〉から疎外されたあらゆる存在の象徴として、共同幻想の普遍性へと霧散していったのである」

「他界論」の冒頭部分には次のように書かれています。

「いうまでもなく共同幻想の〈彼岸〉に想定される共同幻想は、たとえいとびとがそういう呼びかたを好まなくても〈他界〉の問題である。そして〈他界〉の問題は個々の人間にとっては、自己幻想か、あるいは〈性〉としての対幻想のなかに繰込まれた共同幻想の問題となってあらわれるほかはない。しかしここに前提がはいる。〈他界〉が想定されるには、かならず幻想的にか生理的にか、あるいは思想的にか〈死〉の関門をとおらなければならないことである。だから現代的な〈他界〉にふみこむばあいでさえ、まず〈死〉の関門をくぐりぬけるほかないのである」

また、ハイデガーの考察を参考にしながら、「死」について述べています。

「〈死〉は生理的には、いつも個体の〈死〉としてしかあらわれない。戦争や突発事で、人間が大量に死んでも、生理的に限定してかんがえるかぎり、多数の個体が同時に死ぬということである。しかし、人間は知人や近親の〈死〉に際会して悲しんだり、じぶんの〈死〉を想像して怖れたり不安になったりできるように〈死〉は人間にとって心の問題としてあらわれる。人間の生理的な〈死〉が、人間にとって心の悲嘆や怖れや不安としてあらわれるとすれば、このばあい〈死〉は個体の心の自己体験の水準にはなく、想像され作為された心の体験の水準になければならない。そしてこのばあい想像や作為の構造は、共同幻想からやってくるのである。

人間にとって〈死〉に特異さがあるとすれば、生理的にはいつも個体の〈死〉としてしかあらわれないのに、心的にはいつも関係についての幻想の〈死〉としてしかあらわれない点にもとめられる。もちろんじぶんの〈死〉についての怖れや不安でさえも、じぶんのじぶんにたいする関係の幻想としてあらわれるのだ」

いま、この文章を読み返してみて、わたしは東日本大震災での津波の大量死、および、その犠牲者たちのことを想わずにはいられません。この他にも、『共同幻想論』には〈死〉という記号つき単語が無数に登場します。わたしは、吉本隆明という人を「政治」を語る人ではなく、「死」を語る人として注目したのでした。

さらに「他界論」において、著者は「葬」の問題について述べています。

「よくしられているように、柳田国男は『葬制の沿革について』によって、両墓制の存在をはじめて指摘した。そして柳田が自負してように、土豪や支配者の古墳ばかり掘りかえしていてはとうてい発見できない日本民俗学の勝利を象徴するものとかんがえられてきた。柳田は墓地には埋め墓ともいうべきものと、詣で墓ともいうべき二つがあって、死者を埋葬した墓地と死者を祭った墓地とはべつべつであることをはじめてあきらかにして、葬制研究の口火をきったのである。けれど埋め墓と詣で墓とが場所的に別々であっても一個処であっても、そんなことはさまざまな偶然や、方便や、生活の必要で、いくらでもその都度かわりうることだ。ただとりあげるに価するのは、農耕民を主とする村落共同体の共同幻想にとって、〈他界〉の観念は、空間的にと時間的にと二重化されるほかなかったことである。かれらにとって〈永生〉の観念は、あくまでも土地への執着をはなれては存在しえなかった。そしてこういう〈永生〉の住みつく土地をもとめれば村落の周辺に、しかも村落の外の土地にもとめるほかなかったのである。だから埋め墓は空間的な〈他界〉の表象であり、詣で墓は時間的な〈他界〉の表象だというべきだろう」

「祭儀論」では、ヘーゲルの考察をヒントに、「生誕」の時期での自己幻想の共同幻想に対する関係の原質が、胎生時の「母」と「子」の関係に還元されるため、少なくとも「生誕」の瞬間の共同幻想は「母」という象徴されるとして、以下のように述べます。

「人間の〈生誕〉にあずかる共同体が〈死〉にあずかる共同幻想と本質的にちがっているのは、前者が村落の共同幻想と〈家〉での男女のあいだの〈性〉を基盤にした対幻想の共同性両極のあいだで。移行する構造をもつことである。そしておそらくは、これだけが人間の〈生誕〉と〈死〉を区別している本質的な差異であり、それ以外のちがいはみんな相対的なものにすぎない。このことは未開人の〈死〉と〈復活〉の概念か、ほとんど等質に見做されていることからもわかる。かれらにとっては〈受胎〉、〈生誕〉、〈成年〉、〈婚姻〉、〈死〉は繰返される〈死〉と〈復活〉の交替であった。個体が生理的にはじめに〈生誕〉し、生理的におわりに〈死〉をむかえることは、〈生誕〉以前の世界と〈死〉以後の世界にたいしてはっきりした境界がなかった」

同じくヘーゲルの考察にならい、「母制論」で以下のように述べています。

「ヘーゲルが鋭く洞察しているように家族の〈対なる幻想〉のうち〈空間〉的な拡大に耐えられるのは兄弟と姉妹との関係だけである。兄と妹、姉と弟の関係だけは〈空間〉的にどれほど隔たってもほとんど無傷で〈対なる幻想〉としての本質を保つことができる。それは〈兄弟〉と〈姉妹〉が自然的な〈性〉行為をともなわずに、男性または女性としての人間でありうるからである。いいかえれば〈性〉としての人間の関係が、そのまま人間としての人間の関係でありうるからである。それだから〈母系〉制社会のほんとうの基礎は集団婚にあったのではなく、兄弟と姉妹の〈対なる幻想〉が部落の〈共同幻想〉と同致するまでに〈空間〉的に拡大したことのなかにあったとかんがえることができる」

「対幻想論」では、フロイトやエンゲルスの考察を参考にしながら、著者は「家族」について以下のように述べています。

「〈対なる幻想〉を〈共同なる幻想〉に同致できるような人物を、血縁から疎外したとき〈家族〉は発生した。そしてこの疎外された人物は、宗教的な権力を集団全体にふるう存在でもありえたし、集団のある局面だけでふるう存在でもありえた。それだから〈家族〉の本質はただ、それが〈対なる幻想〉だということだけである。そこで父権が優位か母権が優位かはどちらでもいいことなのだ。また〈対なる幻想〉はそれ自体の構造をもっており、いちどその構造のうちにふみこんでゆけば、集団の共同的な体制と独立しているといってよい」

「規範論」では、『古事記』において、イザナギがイザナミを追って〈他界〉〈黄泉の国〉へ出入りしたことによって〈死〉の穢れを身につけたこと、あるいはイザナギが出雲の国と接触したことによって穢れを身につけたことに触れ、以下のように述べています。

「人間のあらゆる共同性が、家族の〈性〉的な共同性から社会の共同性まですべて〈醜悪な穢れ〉だとかんがえられたとしたら、未開の種族にとって、それは〈自然〉から離れたという畏怖に発祥している。人間は〈自然〉の部分であるのに対他的な関係にはいりこんでしか生存が保てない。これを識ったとき、かれらはまず〈醜悪な穢れ〉をプリミティヴな〈共同幻想〉として天上にあずけた。かれらはそれを生活の具体的な場面からきりはなし、さいしょの〈法〉的な共同規範としてかれらの幻想を束縛させた。そうすることでいわば逆に〈自由〉な現実の行為の保証をえようとしたのである」

そして最後の「起源論」では、次のように〈国家〉の起源に言及します。

「はじめに共同体はどんな段階にたっしたとき〈国家〉とよばれるかを、紀元にそくしてはっきりさせておかなければならない。はじめに〈国家〉とよびうるプリミティヴな形態は、村落社会の〈共同幻想〉がどんな意味でも、血縁的な共同体から独立にあらわれたものをさしている。この条件がみたされたら村落社会の〈共同幻想〉ははじめて、家族あるいは親族体系の共同性から分離してあらわれる。そのとき〈共同幻想〉は家族形態と親族体系の地平を離脱して、それ自体で独自な水準を確定するようになる」

作家の中上健次は「解説」で、「『共同幻想論』がまず張りつめた叙事的美しさによって描き込まれた一巻の書物である前に、読者の眼に開示するのはマルクスとフロイトに対する解釈と措定(及び反措定)という形に映るのである。氏の対幻想とはフロイトの性的な劇を《個人の心的なあるいは生理的な世界》に結びつけた事からずらす操作から生れ出た画期だと語る事が出来る」と書いています。

たしかに本書がマルクスとフロイトを意識して書かれた書物であることは間違いないでしょう。両者ともユダヤ人ですが、著者の吉本隆明自身が本書で展開したように宗教・法・国家を幻想的な共同性として理解する方法はマルクスの初期論文である「ユダヤ人問題によせて」に示されていると述べています。その意味で、本書全体にはユダヤ的な世界観に満ちているとも言えますが、一方で『古事記』と『遠野物語』という日本人の「こころ」を知る上でこの上ないテキストを使用しています。わたしは、本書に書かれた内容はユダヤも日本も超えて、人類普遍の理論を目指しているように思いました。