- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2015.04.12

『脳と墓1』養老孟司・齋藤磐根著(弘文堂)を再読しました。

「叢書・死の文化 13」となっていますが、「ヒトはなぜ埋葬するのか」というサブタイトルがついています。1992年に刊行された本で、わたしは新刊として早速読みました。ですので、じつに23年ぶりに読んだわけです。

しかしながら、まったく古さを感じずに面白く読めました。

当時、共著者である養老氏は東京大学医学部教授(解剖学)であり、齋藤氏は東京大学医学部解剖学教室に勤務していました。

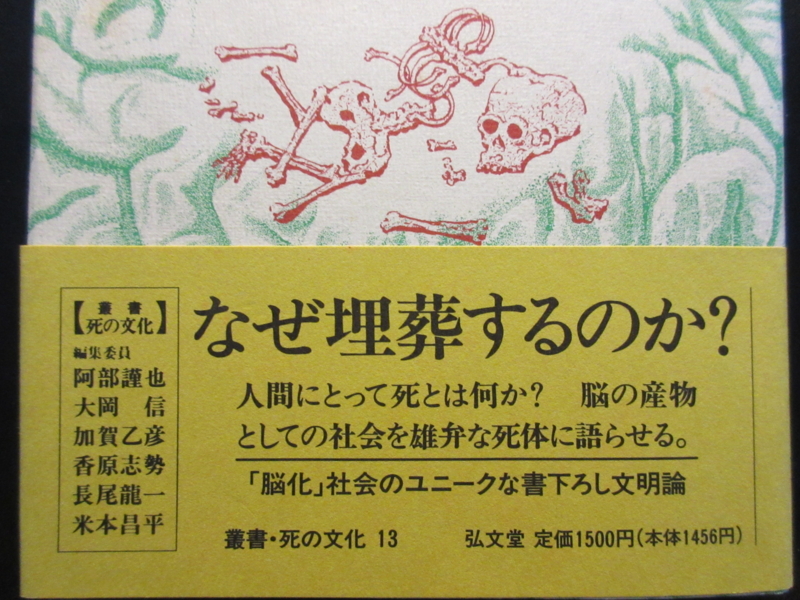

「なぜ埋葬するのか?」と書かれた本書の帯

「なぜ埋葬するのか?」と書かれた本書の帯

本書のカバー表紙には人骨の絵が使われており、帯には「なぜ埋葬するのか?」と大書され、続いて「人間にとって死とは何か? 脳の産物としての社会を雄弁な死体に語らせる」「『脳化』社会のユニークな描き下ろし文明論」と書かれています。

「死の叢書」の1冊です(帯の裏)

「死の叢書」の1冊です(帯の裏)

本書の目次は、以下のような構成になっています。

序「人を喰う話」

死体の取り扱い

風変わりな死体

埋葬するのは人だけか?

ヒトはどのように埋葬してきたか?

埋葬法

なぜ埋葬するのか?

脳と墓

「あとがき」

「参考文献」

「ヒトはどのように埋葬してきたか?」の冒頭には、「埋葬の歴史は、そのまま人類発生の歴史につながる。というのも、人類発生についての研究は、種々の道具類、貝塚などゴミ捨て場の遺物、そして埋葬された遺物のみに頼らざるをえないからである」と書かれています。

また、以下のように「埋葬のはじまり」について述べられています。

「『埋葬』を最初に行なったのは旧人のネアンデルタール人である。もちろん、それより前の原人時代に簡単な埋葬があったとする説もある。しかし、明らかな埋葬と見なせる跡が発見されていない。ネアンデルタール人は中期旧石器時代(ムスティエ文化、10万年前)から後期旧石器時代の初め(シャテルベロン文化、3万年前)にかけて存在した旧人である。ネアンデルタール人も初めから埋葬を行なっていたわけではなく、7万年前頃からと推定される。これ以前では彼らは死体を遺棄していたか単に食べていたと思われる。ここで『単に』と言ったのは、その後埋葬するようになってからも、まず食べてから埋葬した節があるからである」

続いて、ネアンデルタール人の埋葬について書かれています。

「1951年から1960年までの間に、イラクのシャニダール洞窟で発掘された埋葬体は、全部で8体であった。これらは数層の異なった地層から掘り出され、7万年前から4万年前まで、ネアンデルタール人がこの洞窟を使用していたことが分かった。そのうちの1体は、花粉分析によりタチアオイ、ヤグルマソウ、アザミ、ノコギリソウ、ムスカリなど7種の花で作られた床敷の上に埋葬されていたことが分かった。これらの花は、現在でもこの地方で薬草として用いられているものばかりである。このことから、この骨の主は、長老、薬師または呪術師など部族内で責任のあるものであった可能性がある」

死者を埋葬するとは、どういうことか。何を意味するのか。本書には、以下のように書かれています。

「死者を埋葬するということは、来し方のみならず行く末をも考え、さらにその先にまで思いを巡らすという、高度な精神的発達段階に至ったことを表わしている。食べ物や鹿の角を供えるというのは死後の世界を思い、再生または復活を願っていることを意味している。埋葬は、旧人ネアンデルタール人の中期旧石器時代後期からはじまった。墓石こそないが、概念上墓の原形と考えてよい。人類が、というより生物が死後の世界を意識したのはこのときが最初である。今から4万数千年前のことである」

ネアンデルタール人の後には、クロマニョン人も出現しました。クロマニョン人も埋葬を行いました。次のように書かれています。

「ネアンデルタール人をはじめクロマニョン人は、中近東、小アジアから南欧、東欧、北欧にかけて広く分布していた。そして地域は異なっても共通の文化を持っていた。つまり埋葬に関しても、その方法が同じであるということである。彼らの埋葬法は原則として土葬であり、一部に火葬にしたと思われる跡もある」

ネアンデルタール人は「旧人」、クロマニョン人は「新人」とされています。しかし、どちらも埋葬を行なったことは共通しています。本書には、以下のように書かれています。

「人類が初めて『埋葬』を行ない、『墓』を作ったのは旧人ネアンデルタール人の後期である。そして旧人の終り頃からクロマニョン人などの新人の時代にかけて、種々の副葬品を一緒に埋葬したり、屈葬という形態を取るようになった。死者に対する意識が非常に明確になってきたのである。また一部に火葬したことをうかがわせる骨も発見されているが、この当時実際に儀礼として火葬が行なわれたかどうかは不明である」

クロマニョン人以降はどうだったのか。本書は述べます。

「新人以降、人類は世界の隅々まで住み着いていたことが分かっている。すなわちアフリカ、南北ヨーロッパ、中近東、ユーラシア大陸、中国大陸、インド、東南アジア、オセアニア、日本、南北アメリカ大陸のどこにでも人類は棲息していた。そして世界中のどの人類でも、およそ社会を形成しているところはどこでも必ず埋葬を行なっている。社会を形成した全ての人類は必ず埋葬する。もちろん埋葬できない場合もある。例えば戦争や流行病や天災地変などで死者が放って置かれることはあるだろう。しかしそれは埋葬する生者の側の事情が許されないだけのことである。原則として埋葬しないヒトはいないのである。何故か。そこには何か普遍的意味があるように思われる」

原則として埋葬しないヒトはいない。では、それは、なぜか? 「なぜ埋葬するのか?」には以下のように書かれています。

「このことを考えるに当たって、まず死、霊魂、宗教、儀礼など、埋葬と関連する考え方を見てみよう。まずフレーザーやタイラーらは、初期の人間が、睡眠、夢および死について深く考えた結果、霊魂という概念が生れたという。そしてそれが、あらゆる宗教の起源であると見なしている。それゆえ、人間のあらゆる知的な行動は、何よりも死後のことを考えた、初期の人間の思いに基づいているというのである。 宗教は、科学に向かう初めの誤りであると見なされた。フレーザーは、人類の思考様式の進化を、呪術→宗教→科学という三段階図式で表わした。

世界中の各民族の葬送に共通する行動がある。それは泣くことである。葬式で人々がなぜ泣くのかというは、悲しいのだから当り前のように見える。アンダマン島で調査をしていたラドクリフ=ブラウンは、ここに目を付けた」

さらに「なぜ埋葬するのか?」を考えてみましょう。本書は述べます。

「まず、埋葬を行なうのはヒトだけである。ネアンデルタール人以来、全てのヒトが埋葬を行なってきた。そして地球上いかなるところに棲息するヒトも、必ず埋葬を行なうのである。また、ヒトが死体を埋葬するのは、それが臭いからでも、不衛生だからでもない。以上のことをこれまでのところで明らかにしてきた」

また、本書では「死体には、価値があるだろうか。死んでしまえば終りだからないと考えるか、それとも掛け替えのない人だったから、あると考えるか」と読者に問いかけ、以下のように答えています。

「死者は、新しい生命と引き換えられるだけの価値をもっていた。初めのヒトが存在したころ、すなわちネアンデルタール人の後期には、ヒトは単なる部族という群れを脱却して、社会を形成するに至っている」

社会とは交換系そのものであり、したがってこの時代には、広範囲に部族間で種々の物が交換されていました。また、婚姻・女性も交換されていたでしょう。本書は述べます。

「一方、ヒトは自分と同類が、死ぬということを認識した。当然ながら、自分の死は認識できない。そして自分と類似した新しい生命体が、いちおう女性の腹を通過することはあっても、どこからか授けられることを知った。相手は、知らない世界の会ったことのない誰かではあるが、交換していると考えれば納得がいく」

それで、死者といえども交換の対象を免れえないことを知るといいます。むしろ、死者の交換のほうが女性の交換より早かったか、少なくとも同時であったかもしれないとして、以下のように述べられています。

「死者も交換される。どこの誰と交換されるのだろうか。それは彼岸の彼方とか、あの世とか、呼び方はいろいろあるが、この世から見た『あちら側』のまだ見ぬ世界の、そしてまだ見ぬ『存在』と交換することになる。

その理由は、死んだヒトの代わりに、新しいヒトを得るためである。つまり死者を『あちら側』の世界に送り出すことで、新しい生命、すなわち赤ん坊を『あちら側』から送ってもらうのである。彼岸の彼方と、ヒトを交換することになるわけである」

さらに、死者の交換について、以下のように述べられています。

「死んでしまえば、単なる骨と蛋白と、脂肪の塊にすぎない死体は、交換されることで、それ自体価値をもつことになる。だから大事にする。その価値を後に、『魂』と呼ぶようになる。

あちら側の存在に対して、死者を送ったことを伝え、新しい生命を送り返してくれることを求めて、儀礼としての埋葬を執り行なった。埋葬は、ヒトを交換するために行なうものとして、始まったということになる。

人類は、社会形成における一側面として、埋葬を行なうようになったのである。したがって、埋葬を行なうから人間なのだともいえる」

そう、埋葬を行なうから人間なのです。わたしのブログ記事「ホモ・フューネラル」にも書いたように、わたしは人間とは「弔うヒト」であると考えています。埋葬には宗教がつきものですが、本書には以下のように書かれています。

「最初、彼岸の彼方で死者を受け取るのは、こちら側の自分たちと同じ『人』であった。すなわち、単なる等身大の存在であった。彼らの存在を信じ、埋葬の儀礼をとおして、彼らに死者を送った旨伝える。それが広義の宗教の始まりであった。したがって、人間に成った時点で、つまり埋葬を行なったと同時に、宗教をもったわけである。

この段階での宗教は、『宗教』といえるほど進化したものではなく、あちら側を覗き見しようという、呪術の段階である。しかし、宗教には違いない」

「宗教」の次は「神」です。「神」はいかにして生まれたのか。

「人間は、手で触ったり目で見たりして確認できない、あいまいな存在に対しては、不安と恐れと期待を抱く。またせっかく送り出すのだから、しっかり受け取って、確実に送り返してほしいと願うようになる。

そのためには、死者の受け取り手兼赤ん坊の送り手の『存在』は、確かなほどよい。それで一度も会ったことがないこともあって、徐々にその存在を等身大以上に膨らませていった。全知全能であれば、いうことはない。最も増大した存在が、絶対的な『存在』である。したがって、ジャン・ボードリヤールのいうように、『交換相手が死者』であるのは当たらない。相手が死者では、赤ん坊を送り返すことができないからである。このような絶対的『存在』こそが、広い意味での『神』である。神は、初めから神であったのではない。神となるまでに進化したのである」

本書の最終章にあたる「脳と墓」の冒頭は、以下のように書かれています。

「ヒトが人である所以は、シンボル活動にある。言語、宗教、科学、芸術など、これらはすべて脳の機能である。

われわれの社会では言語が交換され、お金や物が交換される。それが可能であるのは、脳の機能による。視覚系の受容器である目は、光すなわち電磁波をとらえ、それを信号化して脳の中枢に送る。聴覚系である耳は、音波をとらえ、それを信号化して送る。この電磁波と音波という、無関係なものが脳内の信号系では、なぜか等価交換され言語が生じる。つまり言語を聞くことも、読むこともできるのである」

「唯脳論」を唱えた養老氏によれば、脳の機能のせいで、わたしたちの社会では言語が交換され、お金や物が交換されます。さらに、脳化=社会であるとして、以下のように述べます。

「ヒトはなぜ社会を作るのか。レヴィ=ストロースは『交換』のためだという。ではなぜ、ヒトは交換をするのか。その基盤を成すものは脳である。脳は信号を交換する器官である。それこそがヒトが交換を行なう理由である。

エルンスト・カップは『ヒトの作りだすものは、ヒトの脳の投射である』といっている。社会も、ヒトの脳の投射したものである」

また、本書には進化について以下のように書かれています。

「脊椎動物は進化の過程で、「脳化」と呼ばれる方向に進んできた。より新しい型の動物は、より大きな脳を持つ。現生哺乳類は、多くの絶滅した哺乳類に比較すれば、はるかに大きな脳を持つ。これが脳化である。しかも特に大脳化が進む。ヒトではそれが、さらに新皮質の増大として、きわめて顕著になる。

この進化傾向のなれの果てが、現代の都会である。都会には、脳の産物以外の、何物も存在しない。建築物であれ、道路であれ、街路樹であれ、ペットであれ、すべてはヒトの脳が作りだし、配置したものである。人工物以外のものは、そこから排除される。ここでは、脳はもっぱら脳の産物に囲まれ、オトギの国に暮す。そこには違和感はない。あれば脳はそれを排除する。違和感は脳に生じるからである。

だから、めまいがするような、2000メートルもある超高層ビルまで作ろうとするし、ワンルームマンションでも住める。

つまり社会とは、自然性を排除することによって成立するものと言える。では自然とは何か。ヒトが、かつて社会を作り出しはじめた頃は、それは自明であったろう。いたるところ、その自明つまり自然が存在したからである」

本書には「社会とは、統御可能な脳の機能を集約するものである」とっ枯れています。ではなぜ、社会は統御可能なのでしょうか。それは、そのようなものとして作られたからだといいます。社会とは、ようするに脳の産物であるとして、以下のように書かれています。

「脳化=社会は身体を嫌う。それは当然である。脳はかならず自らの身体性によって、裏切られるからである。脳はその発生母体である身体によって、最後にかならず滅ぼされる。それが死である。個人としてのヒトは死すべきものであり、それを知るものは脳だけである。だからこそ脳は、統御可能性を集約して社会を作り出す。個人は滅びても、脳化=社会は滅びないですむから」

本書では、「脳・埋葬・宗教」として、以下のように述べています。

「レヴィ=ストロースは、お金を含む物と女性と言語が交換されるものであり、人間社会をこれら3つによる交換系であると考えた。ヒトは、脳の中の交換のシステムを具現化して社会を作り出したのだから、当然といえば当然である。そしてさらに『死者の交換』が加わってしかるべきである。埋葬儀礼をとおして、死者と生者を交換する。まさにそうすることで、個人は滅びても脳化=社会が滅びないですむ、と思えるからである。それが、幻想であろうと滅びないですむ。つまり統御可能性があると思えば、そういうシステムを作り出してしまう。幻想もまた脳の産物である」

本書では、この脳内における、死をめぐる帳尻合わせこそ、宗教の働きにほかならないと述べられ、さらに以下のように書かれています。

「『この世』は、統御可能な社会である事は分かっている。これに対し『あの世』も、誰も見たことがないので、どのようにでも統御できる。したがって、『この世』と『あの世』の間に交換系を作りそれを統御しようというのは、まさに脳が行なうわざである。幸い今まで一度も、『あの世』が統御不能であるといって、反乱を起こしたことはない。『あの世』も脳の産物であるからである。

宗教は社会と表裏一体をなし、社会を裏から支える。よって社会が続くかぎり、宗教も形を変えながら続く。人間が自分自身のことが完全に分かるまで」

「死体と幻想」においては、「ヒトの原初においては、他者の死を見て悲しみ、恐れるという感情は発達していない。それは社会の発達、つまり脳の発達とともに育つものである」と述べられています。さらに、死体について以下のように述べられます。

「死体が放置されてはならないのは、それがいまでは社会自体の本質に関わるからである。どのような社会も社会の構成員に対して、統御可能性という幻想だけは絶対に与える必要がある。その意味で岸田秀氏のいう、共同幻想の究極とは統御可能性である。岸田氏は、ヒトは本能の壊れた動物であり、したがってヒトは生きていくために幻想を必要とするという。社会とは、その幻想の中から多くの人に共通するものを吸い上げることによって成立する、と。脳そのものは、意識的には統御の器官である。したがって岸田流に言えば、統御可能性こそ社会の究極の幻想となる」

ここで岸田「唯幻論」と養老「唯脳論」がクロスしたわけですが、続いて「シンボルと発声」で、ヒトの特徴はシンボルの存在にあると述べられます。

シンボルとは何か。まず第一に、具体的には直接生存の役に立たない道具です。例えば、アクセサリー、ゲームの道具、そしてお金などです。

第二に、学問、芸術、宗教、科学、言語といったもので、これらは本来的なシンボルとされます。大著『シンボル形式の哲学』を著した哲学者カッシーラーは、こうしたものをシンボルと見て、その存在こそがヒトの特徴であると考えました。

この分類法からいくと、「墓」が明らかに第一グループに入りますが、「埋葬」という営みについて考えれば第二のグループに入るとも言えます。

このようなシンボルについて、本書は「シンボルの有無が、ヒトとその他の霊長類とを分けるとすれば、やはり『埋葬』を行ないかつ『墓』を造ったネアンデルタール人にその起源を求めてもよいことになる。ネアンデルタール人は、『埋葬』と『墓』で人間になったのである」と述べています。

それでは、なぜヒトにシンボルが発生したのか。本書は述べます。

「シンボルとは、脳のある機能の帰結である。どんな機能かといえば、それはアナロジーである。ヒトの脳にアナロジーが生じるのは、脳に剰余が生じたためである。動物が生理的に必要な行動をしている間は、環境からの特定の刺激によって脳は働く。ヒトでは、なぜか脳に余分ができてしまった。環境からの刺激だけではなく、ヒトの脳内活動そのものが、脳の活動を引き起こす刺激に変化したらしい。ところが脳内の回路は、ヒトも動物の場合と本質的には変わらない構築をしているはずである。ヒトのほうが量だけ多いわけだから、『類比』すなわちアナロジーなる機能が発生するのである」

ところで死というのは奇妙なものであるとして、次のように書かれています。

「われわれは、自分の死を経験できない。生きているうちは死んでいないし、死んでしまうと生きてはいない。だが、他人の死ぐらい判然としたものはない。さっきまで口をきいていた人が、今はもういない。別な言い方をすれば、死とは具体的かつ抽象的である。他人の死はきわめて具体的で、自己の死はどこまで行っても抽象的である」

続いて、以下のように書かれています。

「そう考えると、ヒトの進化の過程で最初に起こった抽象化というのは、死に関したことではないかと思われる。抽象化というのは、言い換えればシンボル能力である。だから抽象化能力、あるいはシンボル能力の具体的な入り口は、実は『死』であったといえるのではないか。なぜなら、死とは前述のように抽象的であって具体的であるからである。

具体と抽象をつなぐ性質を、死はいわば『具体的』に備えている。十分なシンボル能力はまだなかったとはいえ、その萌芽はネアンデルタール人に現われている。そして『墓』はシンボルの中ではもっとも早期に出現したものであると言える」

わたしは『唯葬論』という本を書いていますが、なぜ『唯死論』ではなくて『唯葬論』であるかの理由がここにあります。「死」は人間のシンボル能力の具体的な入り口でしたが、「墓」すなわち「葬」こそは最も早く出現した人間のシンボルだからです。

「脳と墓」の後半では「言語と墓」として、言語の問題が取り上げられ、以下のように述べられています。

「最初の言語は、感嘆詞は別として、具体的なものについてであったはずである。それが、1つの言語にもとの意味以外に、別のニュアンスの意味があるとなると、脳はそれを調整し判断しなければならない。それが積み重なって、抽象概念の発生素地ができたのではないだろうか。このように考えてくると、言語ができ、さらに抽象概念発生の素地が整ったところで、『死』をみつめたことから具体と抽象がつながり、墓は造られた。『初めに言葉ありき』である」

幻視、幻聴、幻嗅など、幻覚は脳が作り出して脳で感じています。このような具体的体験を、言語で実体があるかのように表現するわけです。そして「脳と墓」の最後、つまり本書の最後は次のように書かれています。

「したがって、見たこともない彼岸の彼方の『人』を『交換』の相手として考えるようになり、その『人』を膨らませていって『神』にまで育て上げてしまうのは、脳の機能からすれば当然といえよう。『神』は脳が創り出したものである。だから世界中のいかなる民族であろうと、社会を営む人間である限り宗教を持つことになる。宗教を持つという普遍性は実は脳にあったのである。脳の進化とともに『神』は形と名を変えるだけである。結局は脳の出来事である」

本書は23年前の本でありながら、内容は刺激に富んでいました。わたしも再読でありながら、初読のような気分で楽しみました。

ただ、本書が養老孟司氏と齋藤磐根氏の共著であるという意味がよくわかりませんでした。両者は東京大学医学部解剖学教室の師弟関係であると推察されますが、本書の内容のほとんどが養老氏の他の著書と同じであり、本書がデビュー作である齋藤氏はその後に2冊しか本を書いていない事実を鑑みても、本書は養老氏の単著として刊行したほうが良かったように思います。また、続編を予定していたのかもしれませんが、タイトルの「1」というのも余計でした。結局、23年後の今日に至るまで「2」は刊行されていないわけですから・・・・・・。正直、こういうのが一番困ります。(苦笑)