- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.03.25

『通過儀礼』ファン・へネップ著、綾部恒雄・綾部裕子訳(岩波文庫)を読みました。以前、読書館ではこの『通過儀礼』を秋山さと子・彌永信美訳の思索社版で紹介しました。あれは1977年に刊行されたハードカバーでしたが、今度の岩波文庫版は2012年に刊行された新訳です。

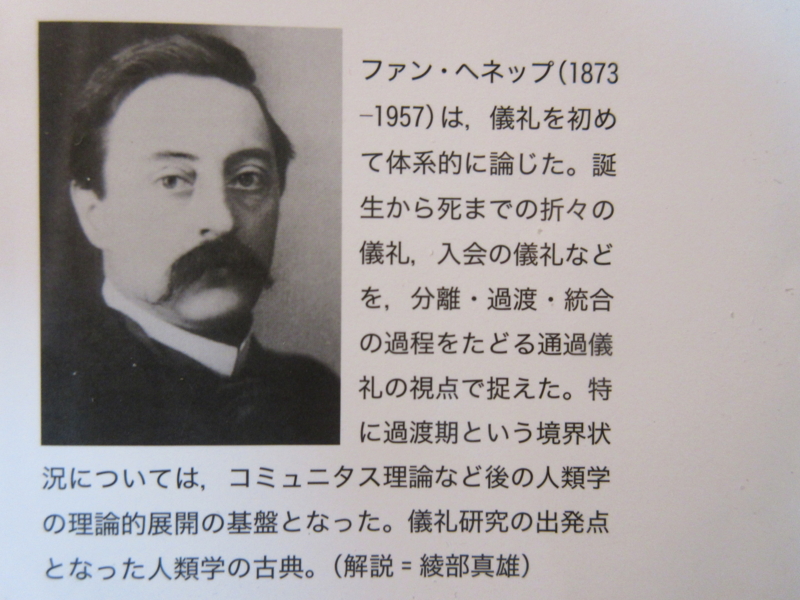

ファン・ヘネップはオランダ語読みで、フランス語読みではヴァン・ジュネップです。彼は1873年生まれのフランスの文化人類学者、民俗学者です。1912年からスイスのヌーシャテル大学の教授を務め、「通過儀礼」概念で後世に多くの影響を残しました。当時、デュルケム学派がフランスの主流学派でしたが、彼らは実地調査を行いませんでした。対して、ファン・ヘネップは民族的習慣を生きた文化として重視し、精力的に民俗学資料を集め、『現代フランス民俗学』を出版しました。後年、有力な民俗的資料として利用され、今日の社会史研究に大きな影響を与えています。

なお、「ヴァン・ジュネップ」とも呼ばれますが、これはフランス語読みで、「ファン・へネップ」はオランダ語読みです。

本書の表紙カバー

本書の表紙カバー

本書は、1909年にパリで書かれた儀礼研究の古典的名著ですが、表紙カバーには以下のように書かれています。

「ファン・ヘネップ(1873-1957)は、儀礼を初めて体系的に論じた。誕生から死までの折々の儀礼、入会の儀礼などを、分離・過渡・統合の過程をたどる通過儀礼の視点で捉えた。特に過渡期という境界状況については、コミュニタス理論など後の人類学の理論的展開の基盤となった。儀礼研究の出発点となった人類学の古典」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「序言」

第一章

儀礼の分類

第二章 実質的通過

第三章 個人と集団

第四章 妊娠と出産

第五章 出生と幼年期

第六章 加入礼

第七章 婚約と結婚

第八章 葬式

第九章 その他の通過儀礼

第十章

結論

「原注」

「民族=部族名訳注」

「訳者あとがき」

解説「儀礼研究受難の時代―『通過』概念の汎用性をめぐって」(綾部恒雄)

「人名索引/事項索引」

第一章「儀礼の分類」の冒頭にある「俗界と聖界」では、以下のように述べられています。

「文明という言葉を最も広く解釈した場合、その程度が下がるにつれて、聖界が俗界を支配する度合が強くなるのが認められる。われわれが知っている最も未開な社会においては、”聖”界の支配はほとんどすべてに及んでおり、例えば出生、分娩、狩猟などは、その大部分の側面が聖界に帰するような行為である。同様に、こうした社会内の特定社会は、呪術=宗教的基礎の上に組織されており、あるグループから他のグループへ移るには、われわれの社会における特定の儀礼―洗礼、叙任式など―にみられるのと同様な通過の際の特別な様相を呈するのである。ここでもまた、特定社会の中には、いくつかの一般社会の枠組を越えて存在しているものがある」

「個人の一生における諸段階」には以下のように書かれています。

「ある個人の一生は、誕生、社会的成熟、結婚、父親になること、あるいは階級の上昇、職業上の専門化および死といったような、終わりがすなわち始めとなるような一連の階梯からなっているのである。これらの区切りの1つ1つについて儀式が存在するが、その目的とするところは同じである。つまり、個人をある特定のステータスから別の、やはり特定のステータスへと通過させることに目的がある。目的が同じであるため、その達成手段は、細部に至るまで全く同じということはないにしても、少なくとも類似するようになるのである。さらに細部の相違は、儀礼を受ける個々の人間がすでにいくつかの段階を経、いくつかの境界を越えていて、各々異なった背景を持っていることからくるのである。出生、幼年期、社会的成熟期、婚約、結婚、妊娠、出産、父親になること、宗教集団への加入礼および葬儀などの儀式が一般に似ているのはこうした事情による。かつまた、個人も社会も自然や宇宙から独立した存在ではなく、その宇宙自体が、一定のリズムに従っており、このリズムは、人間の生活にも余波を及ぼすことになるのである。宇宙にも種々の発展段階と移行の期間、前進と停滞、停止などの期間がある。したがって、天界における推移に関する儀式つまりある月から次の月への推移(例えば満月の祭り)とか、季節の移り変わり(冬至・夏至・春分・秋分などの祭り)や年の変わり目の祭り、新年の祭りなども人間の通過儀礼に含めるべきである」

また「儀礼の分類」として、へネップは次のように述べています。

「儀礼は直接に作用するものと、間接に作用するものがある。直接に作用する儀礼とは呪詛、呪縛などのように、なんら自律的機関の介在なしに直接効果をあげるような性質を具えているものをいう。他方、間接的儀礼とは、鬼神(デモン)、魔神(ジン)たち、神々といった、儀礼を執り行なった人間のために働く自律的な力、人格化された力や、一連のこうした力全体の作用を起動させるための最初の衝撃のようなもので、例としては、誓い、祈り、普通の意味での祭祀などがあげられる」

さらに儀礼には意志が行為の形をとった積極的儀礼と、消極的儀礼という区別を儲けることができるとして、後者を通常は「タブー」と呼ぶと述べられています。

「儀礼の図式」では、有名な以下の理論が紹介されます。

「通過儀礼はさらに分離儀礼、通過儀礼、および統合儀礼で構成される。この3つの下位分類は同一民族の間でも、またある儀礼複合体の中でも同じ程度に発達しているわけではない。分離儀礼は葬式の際によくみられ、統合儀礼は結婚式によくみられ、通過儀礼は例えば妊娠期間や婚約期間の儀礼、加入礼などにおいて重要な役割を占めることがよくある。しかし養子縁組、第二子以下の誕生、再婚、あるいは第二から第三の年齢集団へ移行する際などには、こうした儀礼は最小限にとどめられる。したがって、たとえ通過儀礼の完全な図式に理論的に境界前(分離)、境界上(過渡)、境界後(統合)の儀礼を含んでいるにしても、実際にはこの3つが同等の重要性を持ち、同じ程度に発達しているということはないのである」

第三章「個人と集団」の冒頭では、以下のように述べています。

「一般社会はおそらくいずれも、各部屋と廊下に分れた一種の家のようなものと考えることができる。ある社会の文明が形態的にわれわれのに近ければ近いほど、その間の仕切りはうすくなり、コミュニケーションの窓口が広くなる。反対に、半開社会においては、その各部屋は相互に入念にへだてられ、1つの部屋から他の部屋へ行くためには、今まで述べてきた実質的通過儀礼に非常に似ている手続きや儀礼が必要である」

第七章「婚約と結婚」では、「婚姻儀式と養子縁組、即位、加入儀式の類似」として、へネップは結婚式が時には細かい点に至るまで養子縁組の儀式に似ていると指摘します。それは、結婚というものがとどのつまり異人をある集団に統合するものでるという点を考えればごく自然ななりゆきであると述べます。またへネップは次のように書いています。

「同じく、結婚式には細かい点で即位式と似ているものもよくみられる。例えば王や新郎新婦の上に掛けられるベール、冠、婚約者につきものの神聖な品々はちょうど未来の王の即位の宝器に相当する。またとりわけこの2つの類似がはっきりしているのは北アフリカ、インドのいくつかの地域、キリスト教徒の婚姻の儀礼などで、婚約者たちはおのおの、王、スルタン、王子、および女王、スルタナ[スルタンの妃]、王女などと呼ばれている。また、中国では婚約した若者を[官人(マンダリン)]と呼ぶことがある。結婚が再生であるとみなされている所はまれであるが、加入礼あるいは聖職授与式とみなされている所はまれではない。このように似ていたり、全く同じだったりするのは、双方ともに常に社会的状況の変化を表わす同一の観念を基礎とする通過儀礼だからである」

第八章「葬式」の冒頭には以下のように書かれています。

「葬いの儀式についてまず考えられるのは、主流をなしているのは分離儀礼であって、これに対し過渡および統合の儀礼はあまり発達していないのではないか、ということである。ところが実例にあたってみるとそうではなくて、分離儀礼は数も少なく単純で、かえって過渡期の儀礼の方が持続期間も長く、複雑化しており、それだけを独立したものと認めてもよいくらいのものもある。さらにまた、葬いの儀礼の中で最も複雑化しかつまた重要視されるのは、死者を死者の世界に統合させる儀礼である」

また、「分離、過渡の儀礼としての服喪」では、へネップは以下のように述べています。

「はじめ私は喪というものを、実在する実質的な要素とみなされた死によって神聖かつ不浄な状態に置かれた者を、一般社会から隔離することを目的とする、一連のタブーと消極的な慣行からなるものとのみ考えていた。しかし今ではもっと複雑な現象のように思われる。実際には喪は遺された者たちのための過渡期であって、彼らは分離儀礼によって過渡期に入り、この期間の終わりに再統合の儀礼を行なって(喪明けの儀礼)一般社会に戻るのである」

「分離と統合の諸儀礼」では、分離儀礼と統合儀礼の詳しい内容が紹介されています。まず分離儀礼について、へネップは以下のように述べます。

「分離儀礼についてはすでにそのいくつかを検討したが、次のごとくに整理するのが妥当であろう。死体を外に運び出す際の様々の手続き。死者の道具、家屋、宝石、財産などを焼いてしまうこと。妻、奴隷、気に入りの動物などを殉死させること。淋浴、香油の塗布、および浄めの儀礼一般、およびあらゆる種類のタブー。さらに分離のための実際の手続きもあり、墓、棺、墓地、すのこ、木の上の墓、石を積み上げた塚などが作られたり、儀礼を行なって使用されたりする。棺や墓などのふたを閉じることはしばしば儀式を全体の特に厳粛な幕切れとなるのである」

一方、統合儀礼ですが、へネップは以下のように述べています。

「統合の儀礼としてまず掲げるべきものは、葬式の後の祭宴と記念祭である。この宴の目的は遺された集団の全成員間の、そして時には彼らと死者との間の絆、ちょうど環の1つがぬけたために切れてしまった鎖の如き絆を新たなものにすることである。この種の祭宴はよく喪が明けた時にも行なわれる。葬式を2度行う場合(仮葬と本葬)には仮葬の後に供養の宴の他があり親族が出席するが、これには死者も参加していると考えられている。結局、もし部族、クラン、あるいは村全体が関係している時は、呼び集めの方法(太鼓、ふれ太古、ふれ廻り約、使者など)に、関係諸集団の成員が招ばれる供養宴の集合的儀礼性格が一層鮮明にあらわれるのである」

第九章「その他の通過儀礼」では、「年、季節、月、日ごとの諸儀式」として、以下のように月について言及されています。

「儀礼のもうひとつのカテゴリー全体―月に関する儀礼―が、通過儀礼の図式に対する認識がなかったために、全く間違って解釈されてきている。フレーザーは月に関する膨大な数の儀礼を集め記述したが、これらの儀礼が持っている要素のうちのたった1つ―類感儀礼―しか認めなかった。月の満ち欠けと動植物や人間の生命の盛衰との間の対応は、人間が持つようになった確信のうちでも最も古い方で、しかもこれはほぼ忠実に符号しているのである。つまり、月の満ち欠け自体が1つの大きな宇宙のリズムに従っているのであり、このリズムはまた、天体の循環から血液の循環に至るまでを支配しているからである。しかし、私は月がない時には自然界の生活だけでなく、一般社会も特定社会もその社会生活を停止して、過渡期に入ることを指摘したい」

続いて、へネップは「月の儀礼」について述べます。

「月の儀礼の目的は正にこの過渡期を終わらせ、渇望される最大限の生命力の再来を確実なものにし、また、月が欠けていく時には、これが決定的なものではなく、一時的なものであるようにすることである。復活の観念、定期的な死と再生のドラマが、これらの儀式にみられるのも、また月の満ち欠けを、あるいは満月だけを期して行なわれる諸儀式が、分離儀礼、どこかに入る際の儀礼、過渡の儀礼、および出立の儀礼などの性格をもっているのもこのためである」

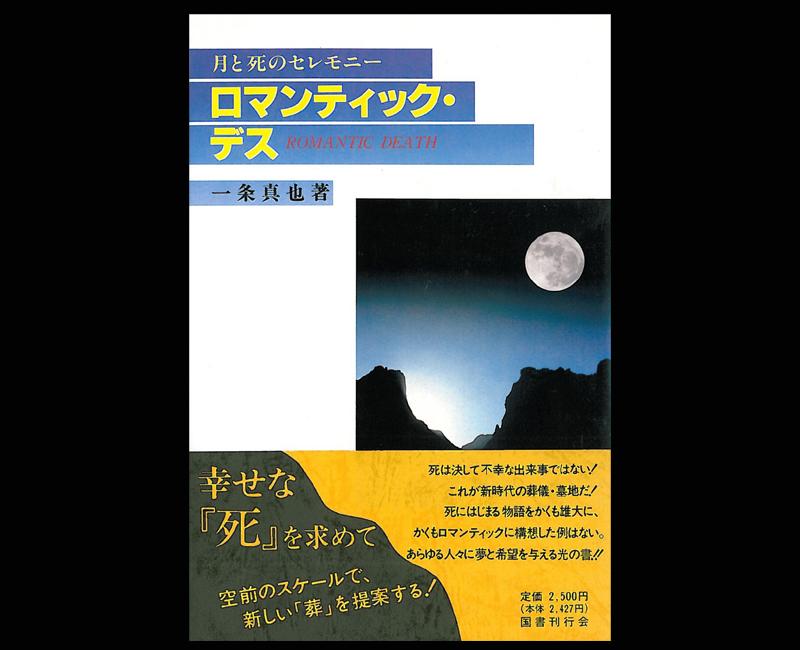

『ロマンティック・デス~月と死のセレモニー』(国書刊行会)

『ロマンティック・デス~月と死のセレモニー』(国書刊行会)

へネップは「死と再生」で以下のように述べています。

「『死と再生』観念がみられるのは四季に関する儀礼、妊娠と出産に関するもの、および輪廻を信ずる人々の場合は出生、養子縁組、成熟祝い、加入礼、婚礼、即位式、聖職授与式、供犠や、死後の魂の存続、なかんずく生まれ変わり、を信ずる人々の間における葬儀などであり、それにおそらくは、誓願の供犠や巡礼にも死と再生の観念があるかもしれない」

「要するに『ある状態から他の状態に移行することは重大なことで、特別の注意を払わない限りうまく行かない』という考えさえ認めれば、死と再生は単純で正常な観念であることがわかるのである。ちなみに儀礼における死と再生は場合によっては人間の一生の諸相を月の満ち欠けに擬したことから生じたということもありうる。少なくとも、死の起源ないし導入が、月によってもたらされたとしている民族が非常に多いのは事実である」

ちなみに、わたしは、1991年10月に上梓した『ロマンティック・デス~月と死のセレモニー』(国書刊行会)において、新時代の葬儀は「月の儀礼」であるべきであるという考えを提唱しました。

第十章「結論」の最後に、へネップは次のように書いています。

「生まれてから死ぬまでの間の通過儀礼の図式がいかに複雑であろうとも、一番よくみられるのは直線的な図式である。

ところが、ルシェイ族のように、それが円をなしていて、すべての人が生から死、死から生へと、同じ状態を同じように通過することを果てしなく繰り返すようなところもある。こうした図式の1つの極端なかたちである循環的形態は、仏教においては倫理、哲学的意義を持ち、ニーチェの『永遠の回帰』の思想の中では心理的な意義を持っている。

おわりに、人の一生の歩みを宇宙における通過、つまり天体の運行、月の満ち欠けと結びつける民族さえある。人の生活の諸段階を動植物の生活の諸段階へ関連せしめ、ひいては一種の前科学的予見によって、宇宙の偉大なリズムへ結びつけるのは、1つの壮大な観念である」

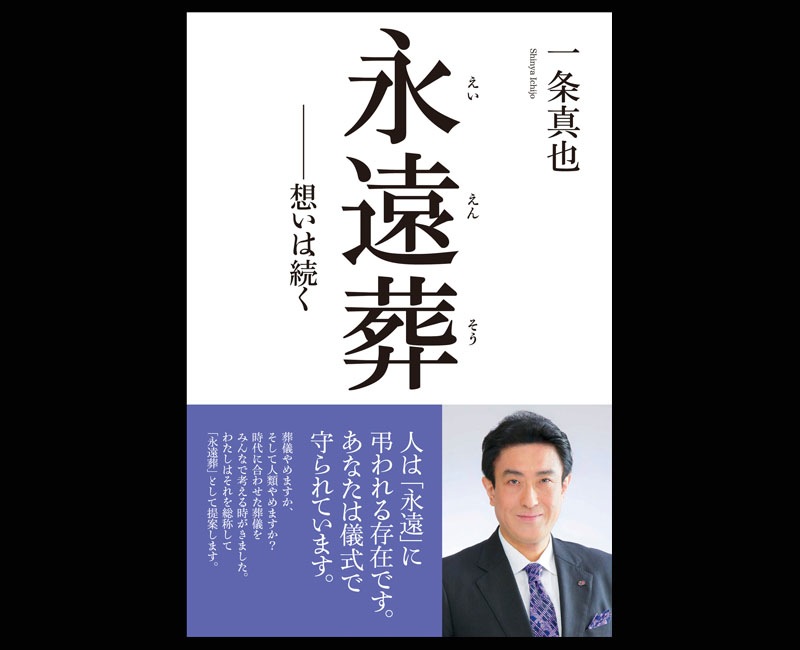

『永遠葬―想いは続く』(現代書林)

『永遠葬―想いは続く』(現代書林)

わたしは『永遠葬―想いは続く』(現代書林)で、葬儀のコンセプトとは「永遠」であり、宇宙のリズムとも関わっていると述べました。わたしが唱える「永遠葬」という言葉には、「人は永遠に供養される」という意味があります。日本仏教の特徴の一つに、年忌法要があります。初七日から百ヶ日の忌日法要、一周忌から五十回忌までの年忌法要です。

五十回忌で「弔い上げ」を行った場合、それで供養が終わりというわけではありません。故人が死後50年も経過すれば、配偶者や子どもたちも生存している可能性は低いと言えます。そこで、死後50年経過すれば、死者の霊魂は宇宙へ還り、人間に代わってホトケが供養してくれるといいます。つまり、「弔い上げ」を境に、供養する主体が人間から仏に移るわけで、供養そのものは永遠に続くわけです。まさに、永遠葬です。

有限の存在である「人」は無限のエネルギーとしての「仏」に転換されるのです。あとは「エネルギー保存の法則」に従って、永遠に存在し続けるのです。つまり、人は葬儀によって永遠に生きられるのです。

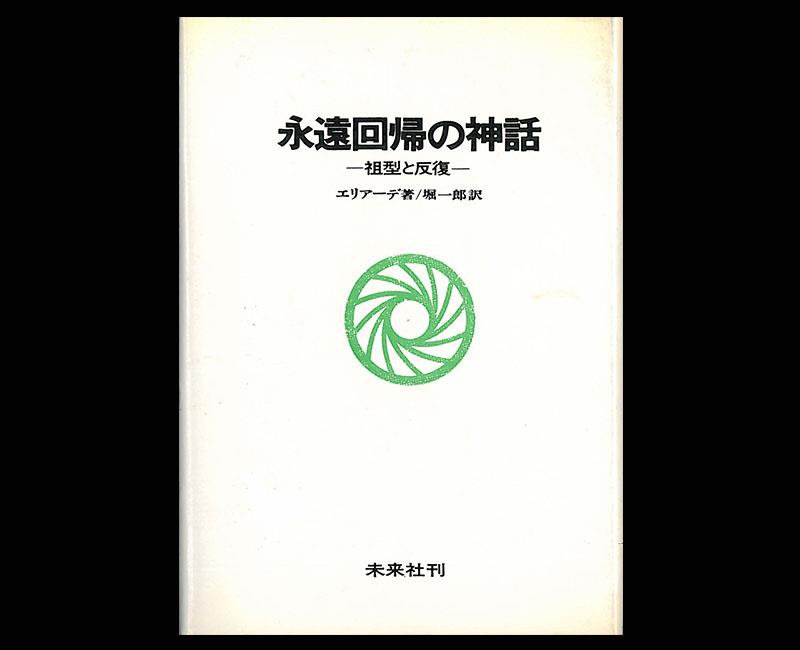

エリアーデ『永遠回帰の神話―祖型と反復―』(未来社)

エリアーデ『永遠回帰の神話―祖型と反復―』(未来社)

ちなみに、月の満ち欠けと儀礼との関連について述べた本書『通過儀礼』は、この読書館でも紹介したミルチア・エリアーデの著書『永遠回帰の神話』に明らかに影響を与えていると思います。エリアーデは、著書『永遠回帰の神話』堀一郎訳(未来社)において、「永遠」の概念は「時間の再生」と深く関わっていると述べています。古代人たちは「時間の再生」という概念をどうやって得たのでしょうか? エリアーデは、月信仰が「時間の再生」に気づかせたとして、以下のように述べます。

「単純文化人にとって、時間の再生は連続して成就される―すなわち『年』の合間のうちにもまた―ということは、古代的な、そして普遍的な月に関する信仰から証明される。月は死すべき被造物の最初のものであるが、また再生する最初のものでもある。私は別の論文で、死と復活、豊饒と再生、加入式等々に関する最初のまとまりのある教説が組織づけられるのに、月の神話が重要であることを論じた。ここでは月が事実、時間を『はかる』のに役立ち、月の面が―太陽年の久しい以前に、しかもさらに具体的に―時間の単位(月)をあらわすのであるから、月は同時に『永遠の回帰』をあらわすのだ、ということを想起すれば十分である」

『通過儀礼』の解説「儀礼研究受難の時代」にもエリアーデの名が登場します。訳者である綾部恒雄氏は以下のように述べています。

「エリアーデが、近代を『深い意義を持つイニシエーション儀礼が消滅し去った』時代として位置付けたように、近代以降確かに、参加者に全人格的、もしくは実存的な変革を促すような儀礼は、少なくとも西欧世界においては成立しにくくなった。『伝統』の持つ意味は急激に相対化され、人々が準拠すべき規範や秩序としての『伝統』は、その地位を個々の主体がリベラルな環境下で築き上げる新たな価値へと譲っていったからである。このとき、仮に儀礼そのものは失われずとも、儀礼が内包する濃密な意味世界は色褪せ、多くの儀礼が形骸化の一途を辿ったとされる」

しかし、儀礼研究の金字塔である本書の価値は色褪せません。

「解説」の最後に、綾部氏は以下のように述べています。

「世俗化や都市化にともない『儀礼らしい儀礼』が滅失することはあっても、人間社会から『儀礼化された表現』そのものが失われることはないと考えれば、儀礼に関心を持つ人類学者が研究対象を完全に失くしてしまうことはありえない。同様に、儀礼に埋め込まれた、あるいは儀礼が内在化させている普遍的テーゼとしての『通過』や件の三段階図式もまた、使用する文脈さえ誤らなければ、現代にあってもその理論的妥当性を失わないであろう」