- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.06.24

『近世日本における儒礼受容の研究』田世民著(ぺりかん社)を読了。

著者は、1976年台湾南投県生まれ。台北・東呉大学日本語文学系卒業。台北・淡江大学大学院日本研究科修士課程修了、京都大学大学院教育学研究科博士課程修了。現在、淡江大学日本語文学系専任助理教授(アシスタント・プロフェッサー)。博士(教育学)。専攻は日本思想史、東アジア比較思想史です。

本書の帯

本書の帯

帯には「仏教式喪祭儀礼が制度化されていた近世日本社会の中で、儒礼実践に取り組んだ儒者たちの真摯な姿を、写本など貴重な史料をとおして追求する」と書かれています。

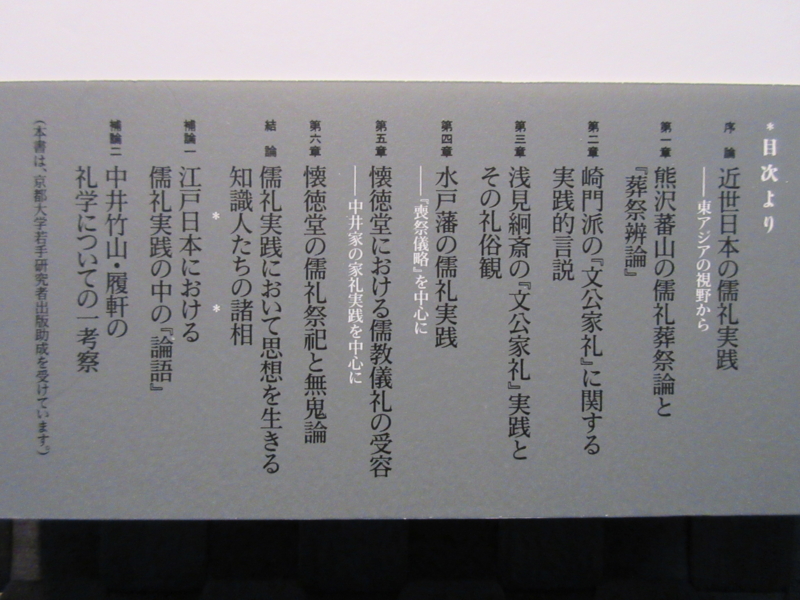

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の目次構成は、以下のようになっています。

序論 近世日本の儒礼実践―東アジアの視点から

第一章 熊沢蕃山の儒礼葬祭論と『葬祭瓣論』

第二章 崎門派の『文公家礼』に関する実践的言説

第三章 浅見絅斎の『文公家礼』実践とその礼俗観

第四章 水戸藩の儒礼実践―『喪祭儀略』を中心に

第五章 懐徳堂における儒教儀礼の受容―中井家の家礼実践を中心に

第六章 懐徳堂の儒礼祭祀と無鬼論

結論 儒礼実践において思想を生きる知識人たちの諸相

補論1 江戸日本における儒礼実践の中の『論語』

補論2 中井竹山・履軒の礼学についての一考察

「参考文献」

「初出一覧」

「あとがき」

「人名・事項索引」

序論「近世日本の儒礼実践―東アジアの視点から」では、冒頭の1「新しい近世思想史研究への視座」として、以下のように述べられています。

「南宋の大儒朱子(名は熹、字は元晦・仲晦、号は晦庵・晦翁、1130~1200)は生涯にわたって性理学、経学の大成に精力を注いだ。経学においては朱子は礼を特に重んじ、古礼の研鑽に取り組み、『儀礼経伝通解』(朱子の生前には完成を見ず、弟子の黄榦・楊復らによって補完された)を編纂して先王の礼制を伝えようとした。それだけではなく、士庶一般のために、『家礼』を著して冠婚喪祭に関する具体的規範を定めた。この書は稿本の形で朱子の亡き後に現れたが、その子の朱在によって朱子自身の稿本であると確認された。しかし、この書は定本ではないため、以後『家礼』偽作をめぐる論争が繰り広げられてきた。現在では、『家礼』一書は定本ではないながら、朱子本人の著作に間違いないとするのが通説となりつつある」

また、『家礼』については以下のようにも書かれています。

「『家礼』の広がりは非常に大きく、中国だけに止まらず、韓国、日本そしてベトナム、琉球など東アジアの諸地域にも伝わっていた。その意味で、『家礼』は東アジア諸地域において共有された儀礼実践のためのテキストであり、各地域の知識人層をはじめ民衆一般の社会生活に多大な影響を与えた。東アジア世界において共有された文化遺産と称して大過はない。

中国では、『家礼』は人々の社会生活に大きな影響や作用を与え、とくに明清二代において決定的な地位を獲得し、『民間の通用礼』となっていた。そして、人々がより円滑に冠婚喪祭礼を実行できるように注釈書や解説書が次々と著され、『家礼』の類本がたくさん出版されていった」

さらに、著者は以下のように述べています。

「朱子が『家礼』を著した宋の時から、すでに儒教儀礼と異なる、仏教や道教の葬祭儀礼が中国社会に広まりつつあった。その意味で、朱子『家礼』はそれらに対抗して、冠婚喪祭礼の規範を確立するために著された書であるとみられる。元明清の知識人たちは、喪祭礼のあり方を示した朱子『家礼』に基づいて、世間の仏教式や道教式の葬祭儀礼に対抗して、儒家伝統の喪祭礼の社会への普及に努力していた。

しかし、葬祭儀礼をめぐる民衆の習俗や仏教式、道教式葬儀の影響の根強さは、知識人たちにとって容易く超克しがたい壁であった。また、火葬や奢侈浪費ないし『停葬』(風水などの理由で埋葬せず柩を放置しておくこと)の現象もはびこっていた。実際、儒礼と民間の喪葬習俗の間のディレンマに陥った知識人も少なくなかった。他方、地方に根付いて、儒教儀礼の実践に踏ん張りながら、あるべき喪祭礼を示すことによって、地方の風俗を改善し民衆教化に努めた知識人もいた。17世紀に入って、社会に浸透した仏道の葬儀の、中国民間の喪葬習俗に対する影響力はさらに増して、儒教伝統の喪祭礼を実施しようとする士大夫や知識人たちは、窮地に立たされたのである。『家礼』が朝鮮半島に伝わったのは、14世紀前半の高麗時代であり、その中心人物は鄭夢周(1337~92)である。鄭は朱子学に精通し、元朝を数回訪れていた」

『論語』や『孟子』とは違って、『家礼』(『文公家礼』)という儒教書は日本人にはなじみの薄い本です。この書は日本には伝わったのでしょうか。

著者は、以下のように述べています。

「日本では、朱子学は中世に入宋した禅僧によって伝えられ、仏教の禅学の一環として学ばれていた。朱子学が明確に禅学から脱して、独立した学問として成立したのは近世以降のことである。『家礼』の日本伝来は室町時代にまで遡るが、実践のモデルとして重視され、儒者によって喪祭礼が行われるようになったのは、やはり近世になってからのことである。ただし、徳川幕府は宗教政策として寺請制度を実施し、仏教の特定の宗派と菩提寺に所属することを庶民に義務付けた。この寺請制度に関してここで重要なことは、すべての葬祭儀式はおのおの所属の菩提寺によって執り行われる、すなわち仏式葬儀や追善供養をすることになっていた、ということである」

続けて、著者は以下のように述べています。

「近世日本においては、儒教思想を尊崇した多くの知識人たちが活躍し、思想の展開においても異彩を放っていた。しかし儒教思想に関わる重要な儀礼実践に関しては、知識人たちは大きな難問に直面していた。特に、儒礼の核心となる喪祭礼を実践しようとする時、大きな壁に逢着するのである。前述のように、近世日本では葬祭儀式はそれぞれの菩提寺に任され、火葬などを含めた仏式の葬送儀式が社会に普及していった。儒教の孝の思想を重んずる儒者にとっては、親の遺体を火葬にすることなどはあってはならない嘆かわしく痛恨事であった」

著者によれば、本書は、近世日本の儒家知識人が朱子『家礼』をいかに受け止め、それを社会生活においていかに実践し、自らの思想をいかに展開していったか、この点を思想史的に明らかにするものだそうです。

「本書の研究方法と目指す所」で、著者は以下のように述べています。

「そもそも、儒学は本来実践的思想であり、言説レベルで完結するものではない。とすれば、儒学の受容は、言説を越えてそれがいかに実践されたかという問いに応えることを通じて、確認されなければならない」

続けて、著者は儒教の実践について以下のように述べています。

「儒学の社会実践は、個々の思想主体によって一様ではないが、概ね『礼』というシステムの中でそれを展開する。礼は大きくいえば、『王礼』と『家礼』に分けることができる。王礼とは、先王という中国古代の聖人により制作されたものである。以来、各王朝はそれに基づき、あらゆる儀礼制度を定め天下国家を治めていた。知識人たちはその儀礼制度の改定や解釈の役目を担い、思想的にその再生産と再構成の作業に取り組んだ。

他方、家礼は『冠昏喪祭』(冠婚葬祭)という、家を核とする一族の中で行うべき日常的な儀礼からなっている。儒教においては、家族から天下国家に至るまで、すべてこの壮大な礼のシステムの中にあると想定されている。そして、知識人たちは礼のシステムに則り、思想を展開し社会実践に努めるのである」

第一章「熊沢蕃山の儒礼葬祭論と『葬祭瓣論』」では、「熊沢蕃山の水土論と儒礼観」として、著者は以下のように述べています。

「熊沢蕃山は、『日本陽明学の祖』といわれる中江藤樹(1608~48)に師事していた。藤樹はその主著『翁問答』の中で、有名な『時処位論』を提唱した。つまり、学者はその置かれた状況、すなわち『時処位』に応じた『時中』の行動を取るべきである。また、聖人の礼法に拘泥せず、過不及のない『中庸』の道に適うことを求めている」

続けて、著者は熊沢蕃山について述べます。

「蕃山は師藤樹の説を継承し、さらにそれを発展させた。蕃山において、聖人の道は尊崇し、実践されるべき究極的な真理である。しかし、聖人によってある特定の時代に定められた『儒法』(儒家思想に基づいて定められた規範)に対して、今日においてそれを無批判に固守することはできない。そして、わが国の『水土』に即した形で、聖人の道を実践すべきであると、蕃山は唱える」

第一章の「おわりに」で、著者は『家礼』と蕃山が重視した『水土』との関係について、次のように述べています。

「熊沢蕃山は、聖人の道の普遍的妥当性を肯定する一方、聖人が作った礼法についてその決定的な意味を認めない。そして、彼は日本での礼の制定や全面的実施に消極的な態度を取っていた。葬祭論においては、全ての人に『家礼』に基づいた儒葬を求めず、日本の『水土』に従って行うべきとする。その議論の最も特徴的な点は、火葬についての容認である。しかし、彼は火葬を容認しても、決して儒葬を否定したわけではない。ただ、彼は『人情時勢』の観点から、火葬を容認した。また、身分に応じ家産の有無により、それぞれ違う葬祭の礼を行うべきことを彼は主張したのである」

そして、蕃山についての章の最後に、著者は次のように述べるのでした。

「総じて言えば、蕃山は儒教儀礼の価値を勿論肯定した。また、彼自身は儒葬を行っていた。ところが、『家礼』喪祭礼の一般的実施には消極的であった。その安民論からすれば当然の帰結であった。なお、『家礼』に対するその批判的な言説は、喪祭礼に拘った崎門のような朱子学者を、強く意識してのものだったことはいうまでもない」

第二章「崎門派の『文公家礼』に関する実践的言説」では、その冒頭で著者は以下のように述べています。

「そもそも『家礼』を受容することは、『朱子学をいかに生きるか』という実践的な問いを含んでいる。崎門派は朱子学を単に知識として理解するに止まらず、その『体認自得』による、身を持っての実践を志向する。例えば、親が亡くなったらどのような喪礼を行うかという、極めて具体的な問題に直面する。崎門派はそのことを真剣に捉え、『家礼』の中核である喪祭礼の主旨を汲み取り、礼式の細事にわたって試行錯誤しながら、仏式葬祭に対抗してあるべき喪祭礼を提示してみせた。それはまさに思想を生きようとした1つの生き方の現れである」

また、著者は『論語』でも言及されている「孝」の思想からすると、家礼の中でも喪祭礼が中心に置かれるのは当然であるとして、述べます。

「浅見絅斎の言葉を借りれば、『冠婚喪祭ハ人倫ノ大切務ニシテ、別シテ喪祭ハ人ノ死ノ大節ユヘ、人子タルモノヽ心ヲ尽サデカナハヌコトゾ』(『師説』喪礼)ということになる。また、『中庸』に『死に事えること生に事えるが如し』とあるように、親の死を忍びず、生きていた通り孝行を尽くす孝子の心情が克明に描かれている。朱子の『家礼』にはそれらの思想が織り込まれていたのである。したがって、儒者たちが『家礼』を実行することは、まさにこうした孝の思想の実践に直接的に繋がるのである」

この「冠婚喪祭ハ人倫ノ大切務ニシテ」という言葉は心に沁みますね。

続けて、著者は以下のように述べています。

「喪祭礼に関する崎門派の実践的言説の中で、その精力的な取り組みが集約的に論じられているのは、『神主』と『棺槨』と『墳墓』をめぐる問題である。神主もしくは『位牌』は、祖霊の依代であり、子孫による祭祀を受けつづける対象でもある。棺槨(『内棺』および『外槨』)と墳墓は、死者の遺体を納めるためのものであり、遺体を長く保つ役割を果たす。儒者たちにとって、それらの存在はいうまでもなく重要である」

日本に入ってきた『家礼』を正面から受け止めた浅見絅斎を中心とする崎門派について、著者は以下のように述べています。

「儒教で祖先祭祀を何よりも重視するのは、祖先を偲ぶ気持ちが一家の日常の祭祀活動に具体化して、それを通じてよりよい人倫秩序を目指すためである。絅斎も『人倫ハ先祖ニ本ツイテイル。ツナギガコヽニアルゾ』と述べ、人倫秩序を維持する立場から、祖先祭祀の重要性を説いてやまない。ここで崎門派の秩序意識が窺える。つまり、人倫秩序を成り立たせるのは『礼』であり、その根幹をなすのは家礼であり、なかでも喪祭礼であると考えられているのである」

第四章「水戸藩の儒礼実践―『喪祭儀略』を中心に」では、その冒頭に以下のように書かれています。

「1661年(寛文元)、水戸藩の二代藩主に就任した徳川光圀(1628~1700)は、亡き父頼房(1603~1661)を儒礼で常陸久慈郡(現茨城県常陸太田市)瑞龍山下に埋葬した。水戸藩主の儒礼葬儀の始まりであった。その儒葬前後の様子は光圀の命で儒臣小宅生順(1638~74)によって『慎終日録 威公』として記録され、後の葬儀の参考となった。注目すべきは、光圀の正室泰姫と父頼房の葬儀は、いずれも林羅山(1583~1657)の夫人(荒川亀、順淑孺人)の葬儀に影響を受けた、ということである」

結論「儒礼実践において思想を生きる知識人たちの諸相」では、その冒頭に以下のように述べられています。

「人は生まれたその瞬間から、死への歩みをはじめる。

生まれてから死ぬまでの間にある、その重大な節目に冠婚葬祭がある。そういう意味で、冠婚葬祭は人生の通過儀礼であり、人々の身近で切実な課題である。言い方を換えれば、通過儀礼をいかに行うかは、人がいかに生きるかということと相関する。また、上の世代は通過儀礼を通じて、次の世代へ人生のあり方を伝え、教育する」

儒学とは何か。そして、『家礼』とは何か。

著者は、以下のように述べています。

「儒学は人倫社会に生きるための思想である。逆に言えば、人倫社会の秩序なくして、儒学を語ることはできない。朱子『家礼』は、まさに儒学思想に基づく人倫秩序を維持するための最も重要な通過儀礼の書である。『家礼』が世に出た後、人々がより円滑にそれを実施できるよう、そのための解説書が次々と著され、出版された。『家礼』は冠婚葬祭(儒教の伝統的な言い方では「冠昏喪祭」)に関する規範的マニュアル書である以上、そうした類本が時代を越えて出版され続けたのはいわば当然な成り行きであった」

さらに、著者は『家礼』について以下のように述べます。

「儒家知識人たちは、『家礼』によって大きな節目ごとの儀礼をよく行い、一家を斉える。そして、一家ないし一族が斉えば、人倫秩序がよくなり、国・天下も治まる。それは儒学が期待する理想の人倫社会の実現である。人倫社会をめざす儒家知識人はこれに無関心でいるはずはない。必ず何らかの形で、『家礼』に言及し解説するのである。それが彼らにとっての実践的言説である。また同時に自らのその実践をも規定してくるのである」

そして、著者は日本における礼儀作法に言及します。

「冠婚礼に関していえば、日本では冠礼は古くから伝統的な元服の儀礼があり、婚礼は『小笠原流』『伊勢流』などの武家礼法がある。近世日本において、知識人の冠婚礼をめぐる議論がなかったわけではないが、中心的な議論ではなかった。崎門の若林強斎(1679~1732)の次の言葉は、そのあたりのことをよく語っている。『冠婚二礼の如きは、今俗の行う所已に大害無く、且つ遽かに議し難き者有れば、則ち復た贅説せず』と、冠婚礼を中心的な議論としない」

また、著者は知識人たちの儒礼実践について述べます。

「知識人たちの儒礼実践自体は必然的に彼らの人生観や世界観につながるものであり、その表現でもあった。つまり、『孝』を中心とした儒学思想を体現したその生き方は、まぎれもなく思想を生きるあり方であった。してみれば、儒家知識人における礼の議論や実施は、みな儒教儀礼の3本柱ともいえる『礼文』(儀式や儀礼書の内容)、『礼器』(種々の礼式に用いる器)、『礼意』(礼の精神)をめぐって展開されている」

この「礼文」「礼器」「礼意」こそ、儒教儀礼の三本柱と言えるでしょう。

最後に、近世日本における儒礼受容について、著者は述べます。

「総じて言えば、近世日本知識人の朱子『家礼』に関する見方や受け止め方は一様ではないが、世人に行礼のモデルを示したその書の意義をどうしても否定できない。また、知識人たちは皆儒教伝統の儀礼に思いを馳せ、儒教の礼楽文明に倣うべく、自らの生と思想の中でそれなりに努力をしてそれに応えていた」

そして、ここで神道式の葬礼、すなわち「神葬祭」が登場します。

「注目すべきは、近世日本において儒家知識人の外に、仏教の葬祭儀式を排除し、独自の葬祭儀礼を編み出そうとした者がいたことである。それは、神道を信奉した者若しくは神社の神職である。現在、既に体系だった葬祭儀礼を有する『神葬祭』は、古来固有のものではなく、近世において『家礼』の影響を受けつつ、独自の儀礼を発展していったものであり、普及し始めるのは時代がさらに下って明治以降になるとされる。江戸時代、幕府による寺請制度の下、神社の神職でも葬儀は仏寺に任せざるをえず、『神道式』での葬儀の実施は容易に許されなかった」

わたしは日頃から、日本人の「こころ」は神道・仏教・儒教の三本柱によって支えられていると言っていますが、まさに葬礼においてそれが示されていると言えるでしょう。