- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.08.20

『定本 想像の共同体』べネディクト・アンダーソン著、白石隆&白石さや訳(書籍工房早山)を再読しました。「ナショナリズムの起源と流行」というサブタイトルがついています。1983年に刊行された本ですが、すでに「ナショナリズムの古典」と呼ばれ、1991年の増補版を経て、2006年版としてまとまったものを「定本」として、2007年に日本語版である本書が刊行されました。近年文学・言語研究に重要な示唆を含む研究として社会科学のみならず文学研究においても必読書とされています。アメリカ合衆国の政治学者である著者は、1936年、中国の昆明生まれ。1957年、ケンブリッジ大学卒業(古典)。1967年コーネル大学ph.D.コーネル大学教授(政治学・アジア研究)を経て、現在は名誉教授。専門は、比較政治、東南アジア、とくにインドネシアの政治です。

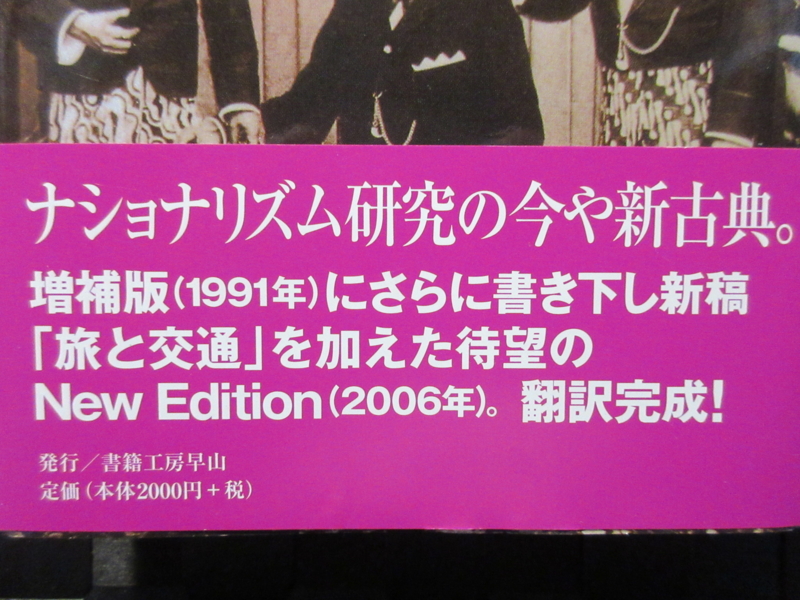

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「ナショナリズム研究の今や新古典。増補版(1991年)をさらに書き下し新稿『旅と交通』を加えた待望のNew Edition(2006年)。翻訳完成!」と書かれています。 また、カバー前そでには、以下のような内容紹介があります。

「国民はイメージとして心の中に想像されたものである。/国民は限られたものとして、また主権的なものとして想像される。/そして、たとえ現実には不平等と搾取があるにせよ、国民は常に水平的な深い同志愛として心に思い描かれる。そして、この限られた想像力の産物のために、過去二世紀にわたり数千、数百万の人々が、殺し合い、あるいはみずからすすんで死んでいったのである」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

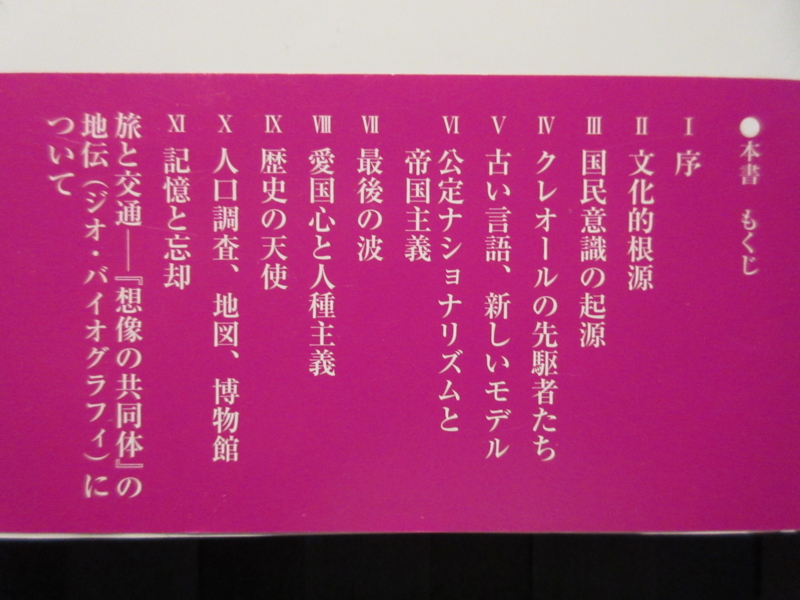

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「感謝のことば」

「増補版への序文」

1 序

2 文化的根源

3 国民意識の起源

4 クレオールの先駆者たち

5 古い言語、新しいモデル

6 公定ナショナリズムと帝国主義

7 最後の波

8 愛国心と人種主義

9 歴史の天使

10 人口調査、地図、博物館

11 記憶と忘却 旅と交通―『想像の共同体』の地伝について

「初版 訳者あとがき」

「増補版 訳者あとがき」

「参照文献」

わたしは、かつて、『ハートフル・ソサエティ』(三五館)を書いたとき、最終章の「共感から心の共同体へ」で本書の一部を引用したことがあります。それから10年以上の歳月を経て、このたび、次回作『儀式論』(弘文堂)の第十二章「社会と儀式」を書く上で本書を参考にしました。 冒頭の「感謝のことば」には、「ナショナリズムについてのわたしの考え方は、エーリッヒ・アウエルバッハ、ヴァルター・ベンヤミン、ヴィクター・ターナーの著作から深い影響を受けている」と書かれています。

「増補版への序文」では、著者は以下のように述べています。

「本書の執筆にあたってわたしがはじめに計画したことのひとつは、ナショナリズムの起源が新世界にあると強調することだった。思うに、ナショナリズムについての理論化は、これまで長いあいだ、無自覚な地域的偏見によって歪められ、ねじ曲げられてきた。ヨーロッパの学者は、近代世界において重要なものはすべてヨーロッパに生まれたと思い上がっており、そのため、ナショナリズムに『賛成』であるか『反対』であるかを問わず、ともすれば『第2世代』の民族言語的ナショナリズム(ハンガリー・ナショナリズム、チェコ・ナショナリズム、ギリシア・ナショナリズム、ポーランド・ナショナリズム、等々)をナショナリズム・モデル化の出発点とする」

1「序」では、著者は以下のように述べています。

「第2次世界大戦以降に成功したすべての革命が、みずからを国民的(ナショナル)用語で規定したこと―中華人民共和国、ヴェトナム社会主義共和国その他―そうすることで、革命前の過去から継承した領土的、社会的空間にみずからを確固として定置してきたこと、こうした事実が浮かび上がってくる。そしてまたその裏返しとして、ソヴィエト連邦が、大ブリテン・北アイルランド連合王国と共に、その名称からナショナリティ〔国民的帰属〕を排除した希有な例であるという事実は、ソヴィエト連邦が21世紀の国際主義的秩序の先駆者であるだけでなく、19世紀の国民国家成立以前のプレ・ナショナルな王朝国家の遺産相続者でもある、ということを示している」

また、著者はナショナリズムについて以下のように述べます。

「毎年のように国際連合〔諸国民の連合〕は新しいメンバーを受け入れている。そして、かつては十分に統合されていると考えられていた『旧国民』が、その国境内において、『サブ』・ナショナリズム、つまり、やがて将来の幸せなある日この『サブ』をふり捨てることを夢見るナショナリズム、の挑戦を受けている。現実はきわめて明白である。かくも長きにわたって予言されてきたあの『ナショナリズムの時代の終焉』は地平の彼方にすら現れてはいない。実際、国民を構成するということは、我々の時代の政治生活におけるもっとも普遍的で正統的な価値となっている。 しかし、事実は明快でも、その説明については長い論争が続いている。ネーション〔国民〕、ナショナリティ〔国民的帰属〕、ナショナリズム〔国民主義〕、すべては分析するのはもちろん、定義からしてやたらと難しい。ナショナリズムが現代世界に及ぼしてきた広範な影響力とはまさに対照的に、ナショナリズムについての妥当な理論となると見事なほどに貧困である」

さらに、著者はナショナリズムについて以下のように述べます。

「ナショナリズムはマルクス主義理論にとって厄介な変則であり続けてきたのであり、まさにその故に、正面から対決されることなく無視されることのほうが多かったのだと。さもなくば、マルクスが、1848年のあの記念碑的定式化、『いずれの国のプロレタリアートも、当然、まずそれ自身のブルジョワジーをかたづけなければならない』において、この決定的に重要な代名詞が何を指示しているのか明示せずにすませてしまったことを、どう説明できようか。あるいはまた、1世紀以上にわたって、『ナショナル・ブルジョワジー』の概念が、この形容詞〔ナショナル〕の妥当性を理論的に証明しようという真剣な努力もないままに使われてきたことを、どう説明できようか。なぜ、ブルジョワジー―それは生産関係の観点から定義される限り、世界階級である―のこうした〔国民的〕分割が理論的意義をもつのか」 著者によれば、本書の目的は、ナショナリズムのこの「変則」をもっと満足のいくように解釈するにはどうすればよいのか、その試論を提供することにあるといいます。

「概念と定義」では、著者はまず簡単に「国民(ネーション)」の概念について考察し、さしあたっての定義を与えるとして、以下のように述べています。

「ナショナリズムの理論家たちは、しばしば、次の3つのパラドックスに面くらい、ときにはいら立ちをおぼえてきた。その第1は、歴史家の客観的な目には国民が近代的現象とみえるのに、ナショナリストの主観的な目にはそれが古い存在とみえるということである。その第2は、社会文化的概念としてのナショナリティ〔国民的帰属〕が形式的普遍性をもつ―だれもが男性または女性として特定の性に『帰属』しているように、現代世界ではだれもが特定の国民に「帰属」することができ、『帰属』すべきであり、また『帰属』することになる―のに対し、それが、具体的にはいつも、手の施しようのない固有さをもって現れ、そのため、定義上、たとえば『ギリシア』というナショナリティは、それ独自の存在となってしまうということである。そしてその第3は、ナショナリズムのもつあの『政治的』影響力の大きさに対し、それが哲学的に貧困で支離滅裂だということである。別の言い方をすれば、ナショナリズムは、他のイズム〔主義〕とは違って、そのホッブスも、トクヴィルも、マルクスも、ウェーバーも、いかなる大思想家も生み出さなかった。この『空虚さ』の故に、ナショナリズムは、コスモポリタンでいくつもの言語をあやつる知識人には受けがよくない」

著者によれば、国民と国民主義は、「自由主義」や「ファシズム」の同類として扱うよりも、「親族」や「宗教」の同類として扱ったほうが話は簡単であるといいます。そこでここでは、人類学的精神で〔「親族」や「宗教」を定義するように〕国民を次のように定義しています。

「国民とはイメージとして心に描かれた想像の政治共同体である―そしてそれは、本来的に限定され、かつ主権的なもの〔最高の意思決定主体〕として想像されると。国民は〔イメージとして心の中に〕想像されたものである。というのは、いかに小さな国民であろうと、これを構成する人々は、その大多数の同胞を知ることも、会うことも、あるいはかれらについて聞くこともなく、それでいてなお、ひとりひとりの心の中には、共同の聖餐のイメージが生きているからである」

また著者は、共同体について以下のように述べています。

「共同体は、その真偽によってではなく、それが想像されるスタイルによって区別される。ジャワの村人たちは、かれらが一度も会ったことのない人々と結びつけられている、ということをいつもよく承知していた。しかし、その絆は、かつては、各人に固有のものとして、個人を中心に無限に伸縮自在な親類、主従関係のネットワークとして想像された。ジャワ語にはごく最近まで、抽象的に『社会』を意味する言葉などなかったのだった」

さらに著者は、国民について以下のように述べます。

「国民は、限られたものとして想像される。なぜなら、たとえ10億の生きた人間を擁する最大の国民ですら、可塑的ではあれ限られた国境をもち、その国境の向うには他の国民がいるからである。いかなる国民もみずからを人類全体と同一に想像することはない。いかなる救世主的ナショナリストといえども、かつて歴史の一時代にキリスト教徒がキリスト者だけの惑星を夢見ることができたようには、すべての人類が自分たちの国民に参加する日を夢見ることはない」

続けて、著者は国民について以下のように述べます。

「国民は主権的なものとして想像される。なぜなら、この国民の概念は、啓蒙主義と革命が神授のヒエラルキー的王朝秩序の正統性を破壊した時代に生まれたからである。それは、普遍宗教のいかに篤信な信者といえども、そうした宗教が現に多元的に並存しており、それぞれの信仰の存在論的主張とその領域的広がりとのあいだに乖離があるという現実に直面せざるをえない時代であり、人類史のそういう段階に成熟をみた国民は、自由であることを、そしてかりに『神の下に』であれば、神の下での直接的な自由を、夢見る。この自由を保証し象徴するのが主権国家である」

続けて、著者は国民について最後に以下のように述べます。

「国民は1つの共同体として想像される。なぜなら、国民のなかにたとえ現実には不平等と搾取があるにせよ、国民は、常に、水平的な深い同志愛として心に思い描かれるからである。そして結局のところ、この同胞愛の故に、過去2世紀にわたり、数千、数百万の人々が、かくも限られた想像力の産物のために、殺し合い、あるいはむしろみずからすすんで死んでいったのである」

2「文化的根源」の冒頭を、著者は以下のように書き出しています。

「無名戦士の墓と碑、これほど近代文化としてのナショナリズムを見事に表象するものはない。これらの記念碑は、故意にからっぽであるか、あるいはそこにだれがねむっているのかだれも知らない。そしてまさにその故に、これらの碑には、公共的、儀礼的敬意が払われる。これはかつてまったく例のないことであった」

著者は、人の死に方がふつう偶然に左右されるものとすれば、人がやがては死ぬということはのがれようのない定めであると述べます。人間の生はそうした偶然と必然の組み合わせに満ちているとして、さらに述べます。

「我々はすべて、我々の固有の遺伝的属性、我々の性、我々の生きる時代の制約、我々の身体的能力、我々の母語等々の偶然性と不可避性をよく承知している。伝統的な宗教的世界観の偉大な功績(それはもちろん伝統的な宗教的世界観が特定の支配・収奪体制の正当化に果たしてきた役割とは区別されなければならない)―それは、これらの宗教的世界観が、宇宙における人、種としての人、そして生の偶然性に関わってきたことにあった。仏教、キリスト教、あるいはイスラムが、数十ものさまざまの社会構成体において数千年にわたって生き続けてきたこと、このことは、これらの宗教が、病い、不具、悲しみ、老い、死といった人間の苦しみの圧倒的重荷に対し、想像力に満ちた応答を行ってきたことを証明している」

「宗教的共同体」として、著者は以下のように述べています。

「モロッコからスールー諸島にいたるウンマ・イスラム〔イスラム共同体〕、パラグアイから朝鮮半島にいたるキリスト教世界、スリランカから日本にまたがる仏教世界の広大な領域的拡がり―こうした感動的な領域的拡がりのうちに、偉大な聖なる文化(ここでの我々の目的からすれば、ここに『儒教』を加えてもよいだろう)は、広大無辺の共同体の概念を具現化していた。しかし、キリスト教世界、イスラム共同体、そしてさらには中国―それは『中華』として想像された―ですら、主として聖なる言語と書かれた文字を媒体とすることによってはじめて想像可能となったのだった」

本書の内容で最も興味深かったのは何か。 それは、ラテン語について言及した以下のくだりです。

「フェーヴルとマルタンによれば、1500年以前に出版された本の77パーセントはなおラテン語であったと推計される。(ということは、23パーセントはすでに俗語であったということでもある。)1501年パリで出版された88点のうち、8点を除いて残りすべてがラテン語であったのに対し、1575年以降には、大多数はフランス語となった。反宗教改革期に一時的な反動があったにせよ、ラテン語覇権の運命はこのときすでに定まっていた。そしてこれはラテン語の一般的人気についてのことだけではない。やや遅れて、しかし、同じく目もくらむような速さで、ラテン語は、汎ヨーロッパ的高等インテリゲンチアの言語たることもやめてしまう」

続けて、著者は以下のように述べています。

「17世紀、ホッブス(1588―1678)は、真実語で書いたが故に、全ヨーロッパ大陸において名声を得た。それに対し、俗語で創作活動を行っていたシェイクスピア(1564―1616)は、ドーバー海峡を渡ればまったく無名の存在であった。そしてかりに英語が、200年後、世界に冠たる帝国の言語とならなかったとしたら、彼はなおかつてのままに島国の霧の底に埋もれていたかもしれない。一方、その間、海峡の向うでは、かれらの同時代人デカルト(1596―1650)とパスカル(1623―62)がその書簡のほとんどをなおラテン語で書いていたが、ヴォルテール(1694―1778)になると、事実上すべてに俗語が用いられた。『1640年以降、ラテン語で出版される本がますます少なくなり、俗語による出版がふえるにともない、出版は国際的事業たることをやめた。』つまり、一言で言えば、ラテン語の没落は、旧い聖なる言語によって統合されていた聖なる共同体が徐々に分裂し、複数化し、領土化していくというより大きな過程を例証していたのである」

さて、「王国」として、著者は以下のように述べています。

「今日では、王国だけが想像可能な唯一の『政治』システムであった世界に感情移入しながら入っていくことは、おそらくほとんどの人にとって難しいことだろう。というのは、『まっとうな』君主制は、本質的に、政治生活についてのすべての近代的概念を否認しているからである。王権はすべてを高き中心のまわりに組織する。王権の正統性は神に由来し、住民に由来するのではない。住民は、とどのつまり臣民であって、市民ではない。近代的概念にあっては、国家主権は、法的に区分された領土内の各平方センチメートルに、くまなく、平たく、均等に作用する。しかし、国家が中心によって定義された旧い想像世界にあっては、境界はすけすけで不明瞭であり、主権は周辺にいくほどあせていって境界領域では相互に浸透しあっていた。このことから、逆説的に、前近代の帝国、王国は、きわめて多種多様な、そしてときには領域的に隣接すらしていない住民を、かくもたやすく長期にわたって支配することが可能となったのだった」

また著者は、本の出版について以下のように述べています。

「想像のつながりが生まれるもうひとつの源泉は、本の一形態としての新聞とその市場との関係にある。グーテンベルク聖書の出版から15世紀末までの40余年間に、ヨーロッパでは2000万冊以上の本が出版された。1500年から1600年にかけては、製造された本の部数は1億5000万冊から2億冊に達した。『ごく初期から・・・・・・印刷工房は、中世の修道院の作業場よりもむしろ、近代の工場を髣髴とさせた。1455年、フストとシェーファーが〔マインツで〕営んでいた印刷所では、規格化された生産ができるよう工夫されており、それから20年たつと、ヨーロッパ中のあちこちに大規模な印刷所が稼働をはじめていた。』ある特別な意味では、本は、最初の近代的大量生産工業商品であった」

著者は、新聞についても以下のように述べています。

「新聞は、本の『極端な一形態』、途方もない規模で販売されるが、その人気たるやきわめてはかない本にすぎないともいえよう。1日だけのベストセラーとでも言おうか。新聞が印刷の翌日には古紙になってしまうこと―この初期の大量生産商品は、その意味で、奇妙なほどに、時間のたつにつれ陳腐化していくという近代的消費財の属性を予示するものであったが―まさにその故に、それは、異常なマス・セレモニー、虚構としての新聞を人々がほとんどまったく同時に消費(『想像』)するという儀式を創り出した」

ナショナリズムの具体的起源について論じる前に、これまで提示してきた主要な命題をもう一度要約しておくとして、著者は述べています。

「わたしが基本的に主張していることは、国民を想像するという可能性それ自体が、古来の3つの基本的文化概念が公理として人々の精神を支配することができなくなったそのとき、その場所で、はじめて歴史的に成立したということである。その第1は、特定の手写本(聖典)語だけが、まさに真理の不可分の一部であるということによって、存在論的真理に近づく特権的手段を提供するという観念である。キリスト教世界、イスラム共同体、その他の偉大な大陸横断的な信徒団体を生み出したのは、まさにこの観念であった。その第2は、社会が、高くそびえたつ中央―他の人間から隔絶した存在として、なんらかの宇宙論的(神的)摂理によって支配する王―の下で、そのまわりに、自然に組織されているという信仰である。そこでは、支配者は、聖典と同様、実在への入口〔『君臣帰一』を想起せよ〕であり、またそこに内在するものであったが故に、人々の忠誠は、必然的に階序的で求心的なものであった。そしてその第3は、宇宙論と歴史とは区別不能であり、世界と人の起源は本質的に同一であるとの時間観念である。これらの観念が一緒になって、人間の生を物の本性そのもののなかに植えつけ、存在の日常的宿命性(とりわけ、死、喪失、隷従)に一定の意味を付与し、さらには、さまざまの仕方でそこからの救済を提供したのである」

3「国民意識の起源」では、著者は以下のように述べています。

「ルターの切り拓いた道には他の人々がすぐに続き、次の世紀にヨーロッパ中を荒れ狂った宗教プロパガンダ大戦争の幕開けとなった。この『人々の心をめぐる闘い』において、プロテスタンティズムは基本的にいつも攻勢に立った。それは、プロテスタンティズムが、資本主義により創造され膨張していった俗語出版市場の利用法をよく心得ていたのに対し、反宗教改革がラテン語の砦を守ろうとしたからであった。これを象徴するのがバチカンの『禁書目録』―プロテスタントにはこれに対応するものはない―であり、この新奇な目録は、出版による破壊活動の圧倒的な量によって必要となったのであった」

著者は「宿命性の要素は、決定的に重要である」として述べます。

「資本主義にいかなる超人的偉業が可能であるにせよ、死と言語は、資本主義の征服しえぬ2つの強力な敵だからである。特定の言語は、死滅することもあれば、一掃されることもある。しかし、人類の言語的統一はこれまでもできなかったし、こらからもありえない。しかし、こうした相互了解の不可能性は、歴史的に、資本主義と印刷・出版が一言語だけを知る大量の読者公衆を創出してはじめて重要性をもつにいたったのである」

3「国民意識の起源」の最後で、著者は以下のようにまとめています。

「人間の言語的多様性の宿命性、ここに資本主義と印刷技術が収斂することにより、新しい形の想像の共同体の可能性が創出された。これが、その基本的形態において、近代国民登場の舞台を準備した。これらの共同体の潜在的広がりは本来的に限られたものであり、しかも同時に、既存の政治的境界(全体としてそれは王朝的拡張主義の高潮点を示すものであった)とは、きわめて偶然的な関係をもつにすぎなかった」

4「クレオールの先駆者たち」では、著者は「行政単位が、ときとともに、いかにして、祖国と考えられるようになるかを理解するには、行政組織がどのようにして意味を創造するのかを見なければならない」として述べます。

「人類学者ヴィクター・ターナーは、意味創造の経験としての、時間・身分・空間的な『旅』について、見事な分析を行っている。そうした旅は、すべて、解釈を必要とする。(たとえば、誕生から死にいたる旅は、さまざまの宗教的観念を生みだした)。ここでの我々の目的からすれば、旅の典型的様式は巡礼である。それは、キリスト教徒、ムスリム、ヒンドゥー教徒にとって、ローマ、メッカ、ベナレスが、聖なる地理の中心と観念されたというだけでなく、さもなくば何の関係もないはずの遠隔の地からこれらの中心へと巡礼者が不断に流れ、これによって、中心性が経験され(演出法的意味で)『実演される』ことにあった。実際、ある意味では、古い想像の宗教共同体の外縁は、人々がどこに巡礼をするかによって決定されたのだった」

5「古い言語、新しいモデル」では、新しい世界の発見について、著者は以下のように述べています。

「16世紀、それまではただぼんやりと噂されていた中国、日本、東南アジア、インド亜大陸の大文明、あるいはさらにそれまでまったく知られていなかったメキシコのアステカ、ペルーのインカなどの諸文明のヨーロッパによる『発見』は、人間存在の手の施しようのない多元性を示唆していた。これらの文明のほとんどは、ヨーロッパ、キリスト教世界、古典古代、いや実のところ人間の既知の歴史とはまったく別に発展したものであった。かれらの系譜はエデンの外にあり、エデン追放以来の人間の歴史に組み込むことはできなかった。(均質で空虚な時間だけがかれらを収容できるのだった。)」

著者は、いわゆる「ユートピア」を描いた作品を紹介しています。

「1516年に出たモアの『ユートピア』は、著者がアントワープで出会った船乗りで、アメリゴ・ベスプッチの1497―98年のアメリカ遠征に参加した男の話ということになっている。フランシス・ベーコンの『ニュー・アトランティス』(1626)は、それが太平洋に位置したという点でとりわけ新しかった。またスウィフトのすばらしきヒューイナムの島(1726)は南大西洋付近とおぼしき地図付きで出版された。(これらの舞台のもつ意味は、プラトンの共和国を、本物であれインチキであれ、地図の上に位置づけるということがどれほど想像もできないことか考えてみれば、もっとはっきりするだろう。)」

続けて、著者は以下のように述べています。

「これら冷やかしのユートピアはすべて実際の発見を『モデル』とし、失われたエデンとしてではなく同時代の社会として描かれている。なぜか。こう言ってもよいだろう。つまり、当然そうでなければならなかったのだ、なぜなら、これらのユートピアはすべて当時の社会に対する批評として書かれたものであり、諸発見によってすでに消滅した古代にモデルを求める必要はなくなっていたからだと。そしてユートピア主義者のあとには、啓蒙主義の先覚者たち、ヴィコ、モンテスキュー、ヴォルテール、ルソーらが続き、かれらは現下のヨーロッパの社会的、政治的制度に対する破壊的著作を著すのにますます『現実の』非ヨーロッパ世界を利用していった。こうして、ヨーロッパが多くの文明のひとつにすぎず、しかも必ずしも神に選ばれたものでもなければ最高のものでもない、と考えることが可能となっていった」

6「公定ナショナリズムと帝国主義」では、著者は日本の明治人は半ば偶然の3つの要因によって「公定ナショナリズム」を保つことができたとして、以下のように述べています。

「その第1は、幕府による国内の平定と2世紀半の孤立によってもたらされた、日本人の比較的高い民族文化的同質性である。たしかに九州で話される日本語は本州ではあまりわからなかったし、江戸・東京と京都・大阪のあいだですら会話によるコミュニケーションには支障があったが、半ば中国語化した表意文字による表記システムはすでに長年にわたって列島全域で使用されており、したがって、学校と出版による大衆の読み書き能力の向上は容易で、論議の対象となることもなかった」

「第2に、天皇家の万邦無比の古さ(日本は、その記録された歴史の全時代を通して単一の王朝が王位を独占してきた唯一の国である)、そしてそれが疑う余地なく日本的なものであること(ブルボン家、ハプスブルク家と対照せよ)、これによって、公定ナショナリズム発揚のために天皇を容易に利用することができた」

「そして第3に、夷人が突然、一挙に脅迫的に侵入してきたため、大多数の政治的意識をもつ住民は、新しい国民的枠組みで構想された国防計画に容易に結集することができた。ここで強調されるべきは、こうした可能性が、西洋侵入のタイミング―1760年代ではなく1860年代であった―によるところが大きかったということである。というのは、このときまでには、ヨーロッパの主要部では、『国民共同体』が、民衆的ナショナリズムにもとづくものも公定ナショナリズムによるものも、すでに半世紀にわたって存在していたからである。実際、国防は、いまや『国際的規範』となりつつあるものに沿って編成することができたのだった」

7「最後の波」の冒頭を、著者は以下のように書き出しています。

「第1次世界大戦は王朝主義高潮期の終焉をもたらした。1922年までに、ハプスブルク、ホーエンツォレルン、ロマノフ、オスマンの王家は浪間に消え去ってしまった。ベルリン会議には国際連盟〔諸国民の連盟〕がとって代わり、そこからは非ヨーロッパ人も排除されることはなかった。このとき以降、国民国家が正統的な国際規範となり、したがって国際連盟にあっては、残存する少数の帝国といえども帝国の制服ではなく国民衣装を身にまとって出席した。第2次世界大戦の地殻変動をへて、国民国家の潮流は満潮に達した。そして1970年代半ばまでには、ポルトガル帝国すら過去のものとなった」

19世紀末の帝国は、一握りの同国人によって統治されるにはあまりにも大きく、またあまりにも世界各地に広がっていたとして、著者は述べます。

「しかも国家は、資本主義と縦列になって、本国と植民地の両方において、その機能を増殖させていった。これらの諸力が一緒になって、国家と法人の官僚機構が要請する下級幹部の養成をひとつの目的として、『ロシア化』学校制度が生み出された。中央集権化され標準化されたこれらの学校制度はまったく新しい巡礼の旅を創出し、この巡礼のローマとなったのは、典型的には、各植民地の首都であった。それは、帝国の中核にすでに隠されていた国民が、それ以上、中心へ、上への巡礼を許さなかったからだった。いつもそうだったわけではないにせよ、通常は、こうした教育の巡礼は、行政の旅と並行し、あるいは行政の領域において模写されていた」

続けて、著者は以下のように述べます。

「ある特定の教育的巡礼と行政的巡礼の組み合わせ、これが新しい『想像の共同体』に領土的基盤を提供し、そしてこの想像の共同体のなかで、『土民』は自分たちを『同国人』と見なすことができるようになった。植民地国家の拡大は、『土民』をいわば学校とオフィスに招待し、植民地資本主義の拡大は、かれらを、いわば重役室から排除した。植民地ナショナリズムの初期の主要な代弁者が、逞しい現地ブルジョワジーとは無縁の、これまでになく孤独な二重言語のインテリゲンチアであったこと、それはこのためであった」

8「愛国心と人種主義」では、著者はナショナリズムについて述べます。

「ナショナリズムのほとんど病理的ともいえる性格、すなわち、ナショナリズムが他者への恐怖と憎悪に根ざしており、人種主義とあい通ずるものである、と主張するのが進歩的、コスモポリタン的知識人のあいだで(それともこれはヨーロッパ知識人に限ってのことなのだろうか)、かくも一般的となっている今日のような時代にあっては、我々はまず、国民は愛を、それもしばしば心からの自己犠牲的な愛をよび起こすということを思い起こしておく必要がある」

また、第1次世界大戦および第2次世界大戦について、著者は述べます。

「今世紀の大戦の異常さは、人々が類例のない規模で殺し合ったということよりも、途方もない数の人々がみずからの命を投げ出そうとしたということにある。こうして殺された人々の数が、殺した人々の数をはるかに上まわったことは確実ではないだろうか。究極的〔自己〕犠牲の観念は、宿命を媒介とする純粋性の観念をともなってのみ生まれる」

著者によれば、ナショナリズムが歴史的運命の言語で考えるのに対し、人種主義は、歴史の外にあって、ときの初めから限りなく続いてきた、忌まわしい交接によって伝染する永遠の汚染を夢みることにあるといいます。 著者は「ニガー〔くろんぼ〕は、目に見えぬタール刷毛のおかげで、永遠にニガーである。そしてアブラハムの子孫のユダヤ人は、どの国のパスポートをもっていようと、どの言語を話しまた読もうと、永遠にユダヤ人である。(したがって、ナチにとっては、ユダヤ系ドイツ人とは常に他人の名をかたる詐欺師だった。)」と述べています。

続けて、著者は人種主義について以下のように述べます。

「人種主義の夢の起源は、国民の観念にではなく、実際には、階級イデオロギー、とりわけ、支配者の神性の主張と貴族の『青い』血、『白い』血、そして『育ち』のなかにある。とすれば、この近代的人種主義の種馬とされるのがそこいらのプチブル・ナショナリストではなく、ゴビノー伯ヨゼフ・アルチュールであったとしても別に驚くにはあたるまい。そしてまた全体として、人種主義と反ユダヤ主義は、国民的境界線を越えてではなく、その内側で現れる。別言すれば、それは、外国との戦争を正当化するよりも、国内的抑圧と支配を正当化する」

9「歴史の天使」では、著者は以下のように述べています。

「革命的指導部が、意識的あるいは無意識的に、領主の振舞いをするようになったとしても、あまり驚くにはあたらない。ここで我々が考えているのは、ジュガシュヴィリ〔スターリン〕がイヴァン・グロズニイ〔イヴァン雷帝〕に自己同一化し、毛沢東が暴君秦始皇帝を賞讃し、ヨシフ・ブロス〔ティトー〕がルリタニアの壮麗と儀式を復活させるといったことだけではない。『公定ナショナリズム』は、もっとはるかに巧妙に革命以降の指導のスタイルのなかに入りこんでいる。このことでわたしの言わんとするのは、そのような指導部が、古えの君主と王朝国家のナツィオナルノスチ〔国民性〕とされるものを容易に採用するようになるということである」

続けて、著者は以下のように述べています。

「革命前の過去を振り返り、過去にさかのぼっていくなかで、『中国』『ユーゴスラヴィア』『ヴェトナム』『カンボジア』のことなどなにも知らなかったかつての君主たちも、いまや国民(たとえ必ずしも国民たるに『値しない』ことがあったにせよ)となる。そしてこうした和解のなかから、きまって、革命的国民主義運動とはきわめて対照的な、革命以降の体制のあのきわだった特徴、『国家』のマキアヴェリ主義が現れてくる」

10「人口調査、地図、博物館」では、人口調査、地図、博物館は相互に連関することにより、後期植民地国家がその領域について考える、その考え方を照らし出すとして、著者は以下のように述べます。

「この考え方の縦糸をなしているのは、すべてをトータルに捉え分類する格子であり、これは果てしない融通さをもって、国家が現に支配しているか、支配することを考えているものすべて、つまり、住民、地域、宗教、言語、産物、遺跡、等々に適用できる。そしてこの格子の効果はいつでも、いかなるものについても、これはこれであって、あれではない、これはここに属するものであって、あそこに属するものではない、と言えることにある。それは境界が截然と区切られ、限定され、したがって、原則として数えることができる。(人口調査の分類、下位分類には、あのこっけいな『その他』と命名された箱があり、これが現実生活のあらゆる不規則性をすばらしき官僚的立体画でおおいかくす。)またこの考え方の『横糸』はシリーズ化ともいうべきもの、つまり、世界は複製可能な複数からなるという前提である。特定のものはつねにあるシリーズを暫定的に表現しているにすぎず、またそうしたものとして扱われる。植民地国家がいかなる中国人よりもまえに『中国人』のシリーズを想像し、いかなる国民主義者も登場するまえに国民主義者のシリーズを想像したのはこのためであった」

11「記憶と忘却」では、「新時代と旧時代」として、著者は時計について以下のように述べています。

「18世紀最後の4半世紀に、イギリスだけで年間15万から20万の時計が製造されており、その多くは輸出向けだった。〔この当時〕ヨーロッパ全体ではおそらく50万近い時計が毎年製造されていたであろう。定期的に出版される新聞はこのときまでには都市文明のありふれた一部となっていた。それは小説、均質で空虚な時間における同時的行動の表現に劇的な可能性をもったあの小説、についても同じだった。人間は宇宙に存在するあらゆるものを人間の作った時間で計測するようになり、これが大洋を越えて同時に存在する〔ヨークとニュー・ヨーク、アムステルダムとニュー・アムステルダムといった〕対を了解可能なものとした。しかし、こうした時間の計測はまた、社会的因果関係について、まったく現世内的・連続的見方をともなうものだ、ということもますます感じられるようになった。世界についてのこういう感覚がいまや急速に、そしてますます深く西洋的想像力を捉えていった」

続けて著者は、歴史学について以下のように述べています。

「こうしてみれば〔新世界暦〕元年の宣言から20年もたたないうちに、歴史学の講座がはじめて、1810年にベルリン大学で、1812年にナポレオンのソルボンヌで設立されたことも理解できるだろう。歴史学は1820年代半ばまでには正式に『学科』として編成され、それ自体の専門雑誌を揃えるようになった。元年は速やかに紀元1792年に道を譲り、1776年と1789年の革命的断絶は歴史の系列に埋め込まれたものとして、したがって歴史的先例そしてモデルとして考えられるようになった」

11「記憶と忘却」の最後に、著者は「国民の伝記」として述べます。

「国民の伝記を組み立てる死は特別な種類の死である。フェルナン・ブローデルは、その全1200ページに及ぶ大作、『地中海、およびフェリペ2世時代の地中海世界』において、『サン・バルテルミー』の虐殺がフェリペ2世時代のちょうど中頃に起こったにもかかわらず、これにはごく簡単にふれているにすぎない。そしてこの大史家はこう記す。『出来事とは塵のようなものである。それは歴史の舞台をほのかな光のように通りすぎる。それはほんのしばらく姿を現しては、たちまち暗闇そしてしばしば忘却へと戻っていく。』」

続けて著者は、以下のように述べています。

「ブローデルにとって重要な死とは無数の無名の出来事であり、そうした死を集計し長期の死亡率に平均化することによって、かれは数百万の名もなき人間の生活条件のゆっくりと変わっていくさまを地図でも作るように示したのだった。かれにとってそうした人間たちの国籍などまるで重要なことではなかった。しかし、国民の伝記は、ブローデルの容赦なく積み上がっていく墓地から、そのときどきの死亡率に抗して、模範的な自殺、感動的な殉国死、暗殺、処刑、戦争、ホロコーストを奪い取ってくる。しかし、物語りの目的を果たすためには、これらの暴力的な死は『われわれのもの』として記憶/忘却されなければならない」

「初版 訳者あとがき」の冒頭を、訳者である白石隆、白石さやかの両氏は、以下のように書き出しています。

「国際連合(諸国民の連合)の時代に生きる我々にとって、国民国家―『平等一体なる国民の共同事務機関』というフィクションによって意味付けられる国家―は、政治生活の基本的枠組みとなっており、国民国家に存在論的根拠を与える『国民』は、我々には自明の前提となっている。しかし、それにもかかわらず、『国民』と『国民主義』の概念については、はなはだしい理論的混乱がみられる。それは、たとえば日本語において、『ネーション』が『国民』『民族』と、また『ナショナリズム』が『国民主義』『民族主義』、そしてときには『国家主義』とすら等置されることにただちにみてとれよう」

続けて著者は、以下のように述べるのでした。

「本書は、こうした『国民』概念の混乱のなかで、『国民』を『想像の共同体』ととらえ、そうした『想像の共同体』が人々の心の中にいかにして生まれまた世界に普及するに至ったのか、その世界史的過程を、『聖なる共同体』と『王朝』、『メシア的時間』と『空虚で均質な時間』、新しい『巡礼』の旅、『言語学・辞書編纂革命』、『海賊版の作成』などの概念を鍵として解き明かしている」