- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1316 日本思想 『日本人は何を考えてきたのか』 齋藤孝著(祥伝社)

2016.09.15

『日本人は何を考えてきたのか』齋藤孝著(祥伝社)を読みました。 「日本の思想1300年を読みなおす」というサブタイトルがついています。

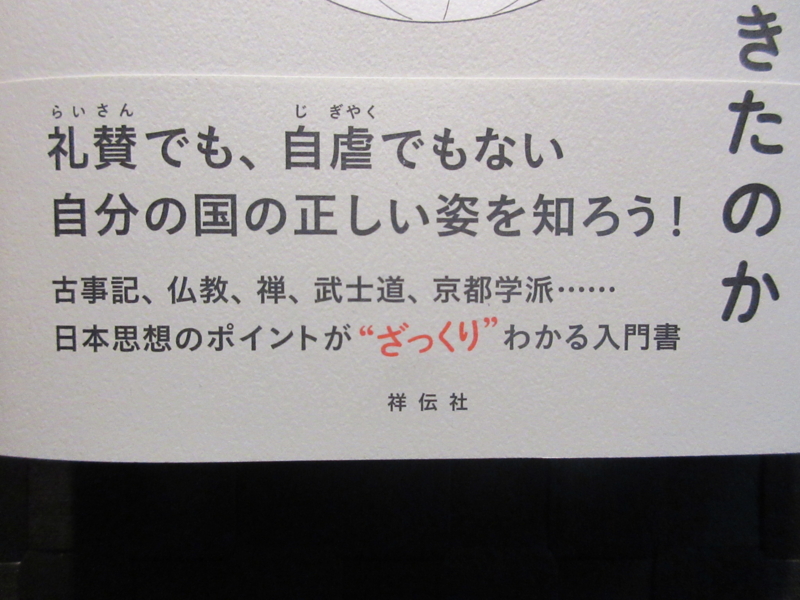

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「礼賛でも、自虐でもない自分の国の正しい姿を知ろう!」という秀逸なキャッチコピーが躍り、続いて「古事記、仏教、禅、武士道、京都学派・・・・・・日本思想のポイントが”ざっくり”わかる入門書」と書かれています。

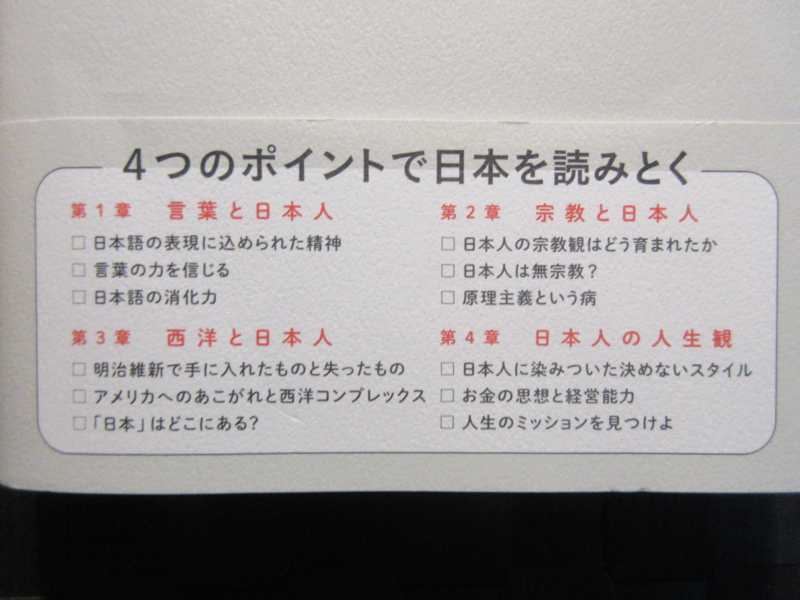

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は以下のようになっています。

「はじめに」

第1章 言葉と日本人

日本語の表現に込められた精神

言葉の力を信じる

日本語の消化力

第2章 宗教と日本人

日本人の宗教観はどう育まれたか

日本人は無宗教?

原理主義という病

第3章 西洋と日本人

明治維新で手に入れたものと失ったもの

アメリカへのあこがれと西洋コンプレックス

「日本」はどこにある?

第4章 日本人の人生観

日本人に染みついた決めないスタイル

お金の思想と経営能力

人生のミッションを見つけよ

「はじめに」の冒頭には、以下のように書かれています。

「日本の思想1300年の歴史をざっと眺め渡して、私たちが今どのような状況にいるのかを確認するというのが、この本の大きな狙いです。 私たち日本人は、自国の文化や歴史を評価するときに、外国人の目を気にしすぎたり、自分たちの持っているものは最高だと自信を持ちすぎたりと、一方の極から一方の極へ行ったり来たりするということが、たびたび行なわれてきました。それ自体は必ずしも悪いことではありませんが、とはいえそのような現象はどうして起きてしまうのかと考えると、私たち自身が、日本という国が培ってきた思想の歴史をきちんと学んでいないからではないか、と思うのです」

続いて、著者は以下のように述べています。

「思想を学ぶ意義としていちばん大事なことは、精神の『柱』をつくることです。先人の知恵をきちんと代々受け継いで、それを時代に合わせてブラッシュアップしていくことです。私たち日本人の先人がどのような精神の歴史を辿ってきたかを、川下りのように一気に下ってみようという試みです。流れの中でどのような景色を見たのか、どんな急流を乗り越えてきたのか。それらを体験することで、今の自分たちがどうしてこのような考え方をするのか、感じ方をするのかを分かってもらえるのではないかと思います。それこそが、今、日本という国で生きていく私たちのアイデンティティ(存在証明)になっていくということです」

第1章「言葉と日本人」の「日本語の表現に込められた精神」では、「日本人とは日本語である」として、「日本人とは何か?」という問いに対して、著者は「日本人とは日本語を母語としている人」と答えます。なぜなら、その人の感覚が日本的かどうかということが、相手を日本人として共感し合えるかどうかのポイントになっていると思っているからだといいます。

著者は、人の感覚は、その人が生まれ育った母語に根ざしており、用いる言語によって感覚も変わるとして、以下のように述べています。

「なぜ言語によって感覚が変わるのかというと、人は無意識に『言語の網の目』で物事を捉え、分類しているからです。つまり、母語というフィルターを通して世界を見ているのです。近代言語の父と言われるスイスの言語哲学者フェルディナン・ド・ソシュール(1857~1913)は、『言語は差異の体系である』と言っています。これは、1つひとつの言葉そのものが意味を持っているわけではなく、近い意味を持つ言葉がいくつか合わさることで意味が生じる、言語は『網の目(差異)』によって体系づけられている、ということです」

第2章「宗教と日本人」の「日本人の宗教観はどう育まれたか」では、仏教についてのユニークな説明が以下のように展開されています。

「ブッダの思想自体がそもそも圧倒的な力を持っているのに、その後も、インドや中国の知性ある人たちが次から次へと、その思想をブラッシュアップして、哲学的にもう及ぶことのないところまで磨き上げたものが日本に伝わったのです。たとえるなら、仏教はディズニーランド、ブッダ個人はウォルト・ディズニーのようなものです。ウォルトがミッキーマウスというキャラクターを生み出した時点でもう充分すごいのに、ディズニーランドは、そのコンテンツをアトラクションとして展開し、さらに映画などでも広めていきます。普通のアミューズメントパークで太刀打ちできるはずがありません」

また、「宗教よりも現世の楽しみが大事」として、著者は述べています。

「私たち日本人は、現世を享楽的に過ごしたいという欲求がずば抜けて強い民族です。特にその欲求の強さは『食』に濃厚に現われています。おいしいものを食べたがる民族というものを世界中で競ったら、おそらく日本は(断トツの)世界1位でしょう。なぜなら、どこの国でも権力者が贅を尽くした食を楽しむというのはあるのですが、日本の場合は、みんなが『おいしさ』にこだわっている、つまり、平均値が非常に高いのです」

さらに「食」について、著者は以下のように述べています。

「日本人が食を追求するのは、宗教的なしがらみが少ないということも大きいと思います。 イスラム教には豚肉を食べてはいけないとか、『ハラール』に処理された食品でなければ食べてはいけないなど、おいしさ以前の問題としてさまざまな食の規定があります。 ユダヤ教にも『カシュルート』という食事規定がありますし、ヒンドゥー教にも牛を食べることの禁止以外にも、カーストと結びついた細かな食事制限があります。 キリスト教は食事制限のイメージが少ないのですが、それはカトリックのイメージで、プロテスタントには実は厳しい食事制限があるのです。食事制限と言っても、プロテスタントのそれは、ユダヤ教やイスラム教のそれとは少し傾向が違います。プロテスタントの場合は、徹底した禁欲主義なので、食事がとても質素なのです」

そして、著者は日本人におけるイスラム教の理解について言及します。 「日本人は他宗教を理解できるポジション」として、以下のように述べます。

「私は、イスラムを理解するという点においては、日本人というのはとてもいい立ち位置にいるのではないかと思っています。キリスト教とイスラム教は、同じ絶対神を信仰するいわば姉妹宗教なのに、対立し争い合ってきました。近い関係だからこそでしょう。そういう意味では、日本は宗教的な対立から外れた位置にいるという点で、少なくとも相手を理解できる民族だと言えるのです」

続けて、著者は日本人の思想について、以下のように述べます。

「日本の思想というのは、日本固有のものではありません。いろいろなものを取り混ぜながらつくり上げてきたものです。岩波文庫を見るとよくわかりますが、そこには世界中の思想が取りそろっています。日本人はそれを全部読んでバランス良く生きているのです。そういう栄養素をバランス良く摂るような生き方が、日本人の思想的な立場なのです。そして、だからこそイスラムの人たちを理解し、良好な関係を保ちながら、西洋のキリスト教国とも良好な関係を保つことが、日本人にはできるのではないかと思うのです」

第3章「西洋と日本人」の「明治維新で手に入れたものと失ったもの」では、「『システム』を輸入して社会を変える」として、著者は以下のように述べています。

「日本人は新しい物を受け入れるとき、恐れずに柔軟に受け入れています。もちろんそこには日本人の識字率の高さや、向学心の高さ、好奇心の強さといったものも関係していると思います。でもそれ以上に大きいのが、受け入れたものをとても柔軟に自分好みの形に変えてしまう力があるからではないでしょうか」

続けて、著者は具体的な例を挙げて、以下のように説明します。

「銀行というシステムを入れると、気がつくと日本流の銀行システムになっている。議会制民主主義というシステムを導入すると、気がつくと日本流の議会制民主主義ができあがっている。憲法も、最初は海外のものをそのまま導入しているのですが、最終的に制定された大日本帝国憲法は当時の日本人にとって違和感のないものに仕上がっています。つまり、どれほど完成された外国のものを入れても、日本人はあまり意識せずに、自分たちに違和感のない形に変えてしまう関数『y=f(x)』の『f』を持っているのです」

また、「『日本』はどこにある?」では、『日本の思想はどこから来たか?』として、著者は以下のように述べています。

「万葉以来、和歌の伝統は途切れることなく続いてはいました。しかし、江戸時代の勉強の中心は儒学だったため、日本の古典、それも和歌集である『万葉集』を研究しようとする人はいませんでした。ましてや『古事記』にいたっては、本来なら日本最古の文献であるうえ、神話が全部詰まっているのですから、最も大切にされてもいいはずなのに、読み方がわからないということもあって、ほとんど顧みられることなく忘れ去られていました」

それでは、なぜ現在のわたしたちは『古事記』を読むことができるのか。 その理由について、著者は以下のように説明してくれます。

「『松坂の一夜』で賀茂真淵と本居宣長が出会い、「私は『万葉集』をやったけれど、もう余命は短く、『古事記』の研究はとてもできそうにない。しかし、大和心を知るには『古事記』こそ大事なので、君には是非『古事記』をやってもらいたい」と、賀茂真淵から本居宣長に思いが託されたのです。その後、2人は一度も会うことなく、手紙のやり取りだけで研究が進められ、長い年月を費やして本居宣長がついに『古事記伝』を完成させるのです。これは、実は日本にとって非常に大きな意味を持つことでした。なぜなら、本居宣長が研究したおかげで『古事記』が読めるようになり、『古事記伝』が出版され、それが後に水戸学につながり、日本の権威の大もとはやはり天皇にあるということが確認される基礎資料となっていったからです。こうして『古事記』は日本における『聖書』的な輝きを持つようになり、やがて大政奉還を経て明治維新が起こるわけです」

第4章「日本人の人生観」の「お金の思想と経営能力」では、「今こそ『論語』に立ち返る」として、著者は以下のように述べています。

「今、ビジネスの世界ではアメリカのMBA(経営大学院)で教えられるような経営理論に学ぶことが重要だとされます。そこでは、利益を最大化させるようなマネジメントや戦略についての理論が研究されています。こうしたことも必要でしょうが、ウェーバーの言ったようにプロテスタントの精神が資本主義を生み出したのであれば、経済行為というのは実は倫理的な後ろ盾があったほうが長続きしやすいのではないかと思います。そして日本の場合、その倫理観の基本となるのは、やはり『論語』です。現代のビジネスパーソンも今こそ『論語』に立ち返ってみてはどうでしょうか。儒教の教えは、基本的な倫理観として今でも充分『精神の柱』となり得るものです」

本書は、著者一流の説明能力によって日本の思想の歴史を”ざっくり”とレクチャーしてくれる好著ですが、仏教あり、『古事記』あり、『論語』ありで、日本思想のポイントを的確にとらえていると思いました。というのも、日本人の「こころ」は神道・仏教・儒教の三本柱によって支えられているからです。そして、その根底にはつねに「和」の精神がありました。 わたしは『和を求めて』(三五館)を書きましたが、日本の思想史とは「和」の精神史にほかならないと思います。