- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.09.16

『悔いのない人生』齋藤孝著(SB新書)を読みました。「死に方から生き方を学ぶ『死生学』」というサブタイトルがついています。これはまさに、わたし自身が日頃から考え、取り組んでいるテーマであります。著者も信頼できる齋藤氏とあって、楽しみながら読ませていただきました。

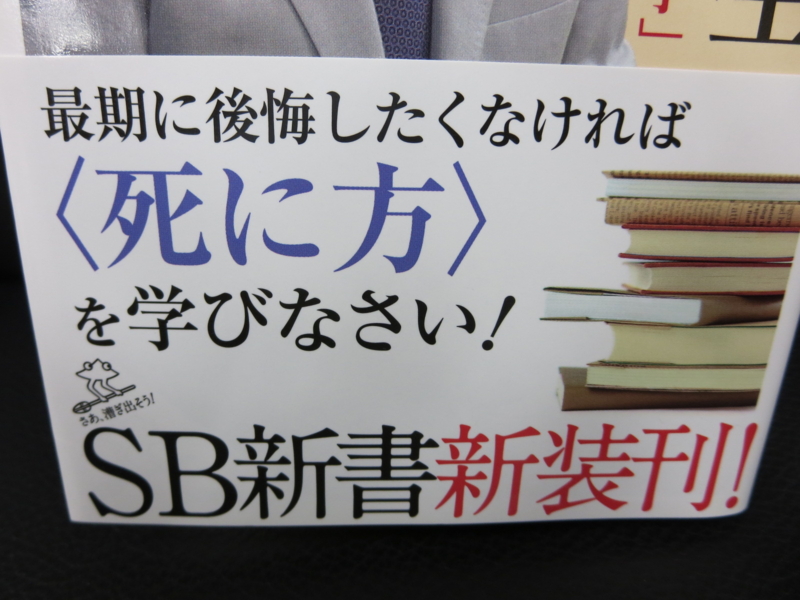

本書の帯

本書の帯

カバーには、スーツ姿の著者の写真があります。帯には「最期に後悔したくなければ〈死に方〉を学びなさい!」と書かれています。カバー裏には、「『死』を考えれば『生』は輝く!」として、以下の内容紹介があります。

「死は誰もが逃れられない。しかし、長寿社会で生きる現代人は死を遠ざけ、希薄化し、死に対して不感症になりつつある。古典からの叡智をひもときつつ、死を意識し、考えることは、すなわちより”よく”生きる方法を見つけることにつながる。日本人が向き合ってきた生老病死―。先達たちの姿勢を見れば、現代に生きる私たちも居ずまいを正さずにはいられないはずだ」

それから、アマゾンの商品紹介には「古典から学ぶ『死生への覚悟』」として、以下のように書かれています。

「誰もが逃れられない死。しかし、長寿社会で生きる現代人は死を遠ざけ、希薄化し、死に対してもはや不感症になりつつあります。あなたも死を見えないこと、ないことにしていませんか? しかし、万が一のことが起きて明日死んでしまうかもしれないのが人間の生です。古典からの叡智をひもときつつ、死を意識し、考えることは、すなわちより〈よく〉生きる方法を見つけることにつながります・・・死を考えれば、生は輝くと言ってもいいほどです。これが死を考えることは最大の自己変革につながると述べる理由です。 日本人が向き合ってきた生老病死―。そこには日本人が育んできた、すぐれた死生への知恵があります。 短い人生ながらその人生を生き切った吉田松陰の『留魂録』、武士の死生観を伝える『葉隠』、老いとの付き合い方を教えてくれる『養生訓』、病とともに生きるヒントをくれる『病牀六尺』、極限状況での生のあり方が問われる『きけ わだつみのこえ』など、先達たちの姿勢を見れば、現代に生きる私たちも居ずまいを正さずにはいられないはずです。 最期に後悔したくなければ、〈死に方〉を学ぶ。そして、そこから得られるものがある。そう断言できます。現代人が失ってきた〈死生観〉を取り戻し、いつかくる〈その時〉にも備えます」

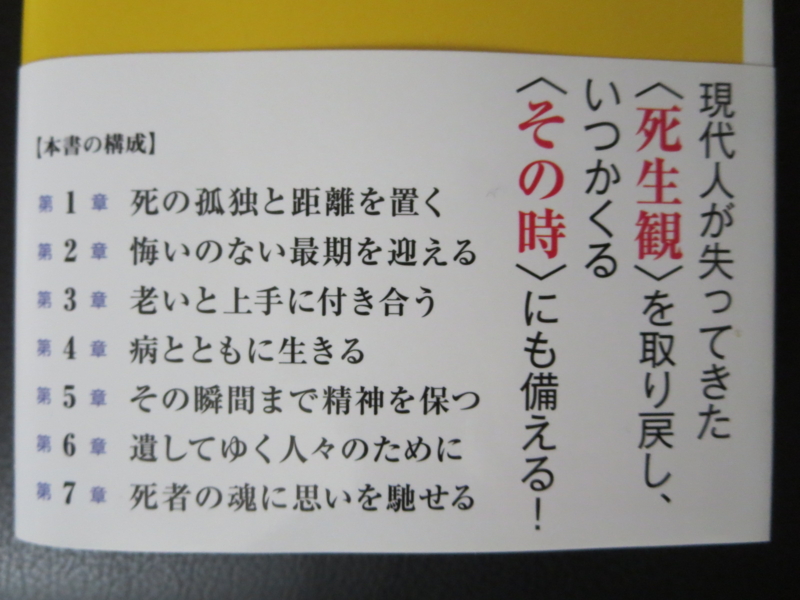

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

はじめに「死を考えることは最大の自己変革につながる」

第1章 死の孤独と距離を置く

吉田松陰の『留魂録』~処刑前日に書き終えた魂魄の叫び

第2章 悔いのない最期を迎える

『葉隠』~現代にも役立つ武士の死生観

第3章 老いと上手に付き合う

貝原益軒の『養生訓』~長寿社会における真の養生とは何か

第4章 病とともに生きる

正岡子規の『病床六尺』など~病を得たからこそわかる価値

第5章 その瞬間まで精神を保つ

V・E・フランクルの『夜と霧』、『きけわだつみのこえ』~極限状況の生が教えてくれること

第6章 遺してゆく人々のために

西郷隆盛の『西郷南洲遺訓』ほか ~家訓に学ぶ現代にも通じる遺言の心得

第7章 死者の魂に思いを馳せる

宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』から最古の文学『古事記』まで ~物語から読み解く霊的な旅

はじめに「死を考えることは最大の自己変革につながる」で、著者は「死」について以下のように述べています。

「『死』を考えることは、とりもなおさず『生』を考えることだということです。『生』と『死』は相反するものだと一般に考えられています。しかし、生きることにすでに死は含まれています。よく『人は生まれた時から死に向かっている』などと言われます。だから『生きることには意味がない』などと言う人もいます。しかし、そうではありません。『死』という終わりがあるからこそ、『生』もまた輝きを放つことができるのです」

第1章「死の孤独と距離を置く」では、吉田松陰の『留魂録』を取り上げながら、著者は「人間にとっての死」について、以下のように述べています。

「人間にとって死とは、予測不能の抗いがたい運命です。ドイツの哲学者ハイデガーは『存在と時間』のなかで、我々は運命に不意打ちされる、つまり死というものに突然襲われるものだと語っています。死があるために、私たちは無限の生を生きることはできません。だから、人間というのは時間的存在であると考えることができます。時間的存在であるならば、人間にとって本来的な生き方とは、限られた時間の中で死を意識しながら生きることだと、ハイデガーは説きました。逆に死をないものとして忘れ去り、おしゃべりをしながら誤魔化して生きることは非本来的な生き方であるとしたのです。 しかしながら、あらためてハイデガーに言われなくとも、松陰の生き方を見ると、死が当然の前提として存在していることがわかります。むしろ、『死なくして生なし』というのが松陰の生き方そのものなのです」

また、「死への覚悟が周りを感化する力となる」として、著者は松陰の死が周囲の人々に与えた影響について以下のように述べます。

「松陰の死は熱い共感を引き起こしました。松陰先生の志を引き継ぎ、命を賭けてでも日本を変えていくんだという思いがどんどんと広がっていったのです。それは同時に受難が伴うことを意味していましたが、受難を得てもなお志を貫くのだという強い決心を若者たちに与えたのです。残された手紙は同志たちの間で回し読みされ、松陰は死して倒幕・維新のシンボルになりました」

松陰の死は、刑死でありながら、弟子たちへの強烈なメッセージでもありました。それは、いわば「死の作品化」とも言える最期だったと言えるでしょう。著者は「『作品化される死』がもたらす威力」として、「『作品化される死』は、後世に多大な影響をもたらします。人類のなかで、もっとも作品化された死といえば、イエス・キリストの死をおいてほかにないでしょう」と述べています。

著者は「精神のDNAを残す」ということを重視し、「1つの生き方として、仕事をしているうちに何かしらの精神のDNAというものを残そうと試みることです」と提案します。何かを残してきたという自負があれば、自分が60代や70代でリタイアしても、80歳、90歳で「あのとき、ああいうものを残してきたなあ」と考えることができるというのです。著者によれば、「個」としての名前が残らなくてもかまわないのです。自分の行為、行動が次の時代を生み出していると感じられれば、そこで自分の人生は「無駄じゃなかった」と思えるはずだといいます。わたしも、まったく同意見です。

第2章「悔いのない最期を迎える」では、思想としての武士道についての古典ともいえる『葉隠』を取り上げ、著者は以下のように述べます。

「禅の根底には、『現在の一瞬を生き切る』という死生観があります。過去にとらわれるのでもなく、未来を思いわずらうのでもなく、いまこの瞬間を充実して生きる。ですから、『自分がいつ死ぬんだろう』なんて意識はもちろんありません。『死を常に意識しなさい』という『メメント・モリ』とは、異なる考えです」

『葉隠』を書いた山本常朝は、「何とよくからくった人形ではなきや」と言いました。

「私たちはなんとよくできたからくり人形ではないか」というのです。著者は、「死ぬ気で生きろ」と言っている人物が一方で、「この世はしょせん一種のからくり人形の世界だ」と言う。このバランスの取り方がとても面白いとして、以下のように述べます。 「それで思い出すのは、シェイクスピアが残した『人は役者、世界は舞台』という言葉です。人生は舞台で役を演じているようなもので、みんな最後には舞台を去っていく。この言葉と常朝のからくり人形の比喩は通じるところがあります」

続けて、著者は以下のように述べています。

「西洋と東洋の似た時代に、立場がまったく異なる2人が似たようなことを言っているというのは偶然かもしれませんが、興味深いものです。最期は役を演じ終えて舞台の袖に引いていくと考えていれば、それはそれで気が楽になります。世の中という舞台で自分だけが舞台の真ん中で話し続けるのもおかしな話です。最期の瞬間に慌てふためき、後悔しないために、日々を真剣に生き切ると同時に、そんな達観した視点を持っておきたいものだと私自身そう思っています」

第3章「老いと上手に付き合う」では、貝原益軒の『養生訓』を取り上げながら、著者は以下のように述べています。

「孟子も三楽を説いていますが、それは『一、一家の無事息災』『二、心にやましいことがない』『三、英才教育で優れた才能を育てる』というもの。また列子も三楽について語っており、それは『一、人間として生まれたこと』『二、男子として生まれたこと』『三、長生きしていること』です。 こうして3人の三楽を並べてみると、益軒の言葉が私の心にはもっとも身近に響いてきます。 一、道を行い、心得違いをせず、善を楽しむこと 二、健康で気持ちよく楽しむこと 三、長生きして、長く久しく楽しむこと そして、『いくら財産を持っていたとしても、この3つがなければ意味がない』と締めくくっています。悪いことをせず、健康で、快く、長く楽しんですごす。それは金銭には替えがたい価値があるのです」

第7章「死者の魂に思いを馳せる」では、「終活」という言葉を取り上げて、著者は以下のように述べます。

「昨今、『終活』などと呼ばれて葬儀やお墓のことなどがしきりに話題になっています。その背景には、昔のように人々が共通した死生観を持っていないことが影響しているように思います。かつて村ごとに行われてきた葬送儀礼はある意味、死の『わからなさ』を納得させるために昔の人々が生み出したものだったと思います。そうした風習が失われた今、私たちは一人ひとりが『わからなさ』と向き合わなければいけなくなっていると言えるでしょう」

また、『古事記』でイザナギが死んだイザナミを追って黄泉の国に行きながら、変わり果てた妻の姿を見て恐怖にとらわれ逃げ帰ったという話を紹介した後で、著者は述べます。

「この話の教えは、死後の国というのは怖いところで、この世界とあちらの世界とをつなげてはいけないということだと思います。もし足を踏み入れてしまったら『怖い目に遭うよ』ということでしょう。お葬式に行ったあとに玄関口で塩を撒いて禊をするように、生きている人間にとっては『死』は一種の穢れなのです。配偶者が亡くなってもすぐにはその不在を信じられないでしょう。まだ生きているような気がして黄泉の国まで行って会いたいと思う気持ちもあるかもしれません。しかし、そこはやっぱり住む世界が違うのです。会いたくてしかたなくても別れなくてはいけない。そのことを古事記の話は象徴的に語っているのだと思います」

さらに著者は、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』を取り上げて述べます。

「銀河を走る鉄道があって、そこに乗っていくというイメージは、日本人の死生観に新しいイメージを付け加えたと思います。もともと日本には人が死んで星になるというイメージはあまりありませんでした。先ほど述べたように山をはじめとしてもう少し身近なところで済ませていたのです。そうしたところへ、賢治は『銀河鉄道』という壮大なイメージのなかで死者を悼む旅を繰り広げました」

たしかに、日本人に「人が死んで星になる」という美しいイメージを与えたのは、『銀河鉄道の夜』かもしれません。わたしは『永遠葬』(現代書林)で今後の日本人の葬送儀礼に触れ、「海洋葬」、「樹木葬」、「天空葬」、「月面葬」の4つの葬儀イノベーションを「四大永遠葬」として紹介しました。日本人の他界観を大きく分類すると、「海」「山」「星」「月」となりますが、それぞれが四大永遠葬に対応しているわけです。そして、「星」という他界観のルーツが『銀河鉄道の夜』だったわけです。

本書『悔いのない人生』は、著者の豊かな教養から死生観が説かれており、非常に共感できる内容でした。わたしはつねづね「死生観は究極の教養である」と言っているのですが、その言葉が拙著『死が怖くなくなる読書』(現代書林)の帯のキャッチコピーで使われています。同書には、斎藤氏が本書で取り上げた『古事記』『銀河鉄道の夜』、さらにはフランクルの『夜と霧』なども登場します。本書と併せてご一読いただければ幸いです。