- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.11.18

『無葬社会』鵜飼秀徳著(日経BP社)を読みました。

この読書館で紹介した『寺院消滅』の続編で、「彷徨う遺体 変わる仏教」というサブタイトルがついています。著者から献本された本です。著者との出会いについては、わたしのブログ記事「仏教界の予見者」をお読み下さい。

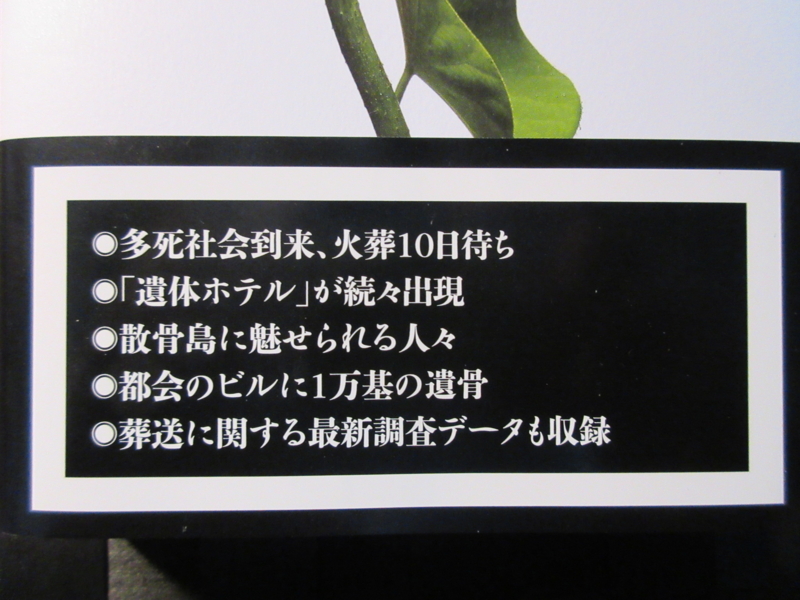

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「2030年 孤独死予備軍2700万人」と大書され、続いて以下のように書かれています。

「65歳以上の『一人暮らし+夫婦のみ世帯』=孤独死予備軍。毎日、都会のどこかで、誰にも看取られず、続々と人が死んでゆく。変わりゆく葬儀と供養のかたち、変わらぬ仏教界、もがく僧侶―。ベストセラー『寺院消滅』の著者による渾身の最新刊!」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、以下の言葉が並んでいます。

◎多死社会到来、火葬10日待ち

◎「遺体ホテル」が続々出現

◎散骨島に魅せられる人々

◎都会のビルに1万基の遺骨

◎葬送に関する最新調査データも収録

著者の鵜飼秀徳氏と

著者の鵜飼秀徳氏と

本書の構成は、以下のようになっています。

「はじめに」

第一章

彷徨う遺体と遺骨

第二章 変りゆく葬送

第三章 縁を紡ぐ人々

第四章 仏教存在の意義―佐々木閑氏に聞く

「おわりに」

「資料編」

「参考文献」

「はじめに」で、著者は本書の内容について説明しています。

「本書の根底に流れるテーマは『多死(大量死)時代の到来と葬送の変化』である。戦後、集団就職で都会に出てきた団塊世代や、その親世代が、じわじわと死期を迎えつつある。 厚生労働省『人口動態統計の年間推計』によれば、2015年の死亡数は約130万人。この数字は今後25年間ほど増え続け、2030年には160万人を突破すると予想される。鹿児島県の人口(約170万人)と同等の人が毎年、死んでいくのである。まるで、ゆっくりと流れ出てきた巨大氷河が、海に向かって崩落する最終段階のように。

死を受け入れる現場では、すでに様々な『前兆現象』が始まっている。

都会の火葬場では炉が一杯で、待機状態が1週間から10日にもなっているという。火葬できない遺体を保管するビジネスも出現してきている」

また、著者は以下のようにも述べています。

「大都市圏にある寺院は裕福で、しばらくは消滅することはないのでは、と私も思うことがある。それは、多死社会の受け皿として、無宗教式の永代供養という新しい墓地形態を取り入れた巨大納骨堂が次々と出現し、人気を博しているからだ。

数千基が納骨でき、コンピュータ制御で遺骨が自動的に搬送されてくる巨大納骨堂は、都内に現在10棟あると言われている。2020年には倍増する見通しだ。東京に出てきた者が地方の菩提寺の墓じまいをして、親や先祖の遺骨を自分たちの住んでいる都会に移し替えているのである」

そして、著者は本書のタイトルに込めた思いを以下のように書いています。

「本書は、表題を『無葬社会』とした。『葬る』という言葉には、死者を埋葬し、供養する意味がある。だが、都市化が進む現代社会にあって、地域や親族、宗教者、親しい者らが『死』を丁寧に看取り、送る時代は、遠く過去のものになりつつある。独りで死んでいき、その後は、死者と生者との『付き合い』はなくなる。

この無葬社会の到来が、社会にとって何を意味するのか。日本人の心のあり方をどう変えるのか。社会システムに何らかの悪影響が及ぶことはないのか。本書をもって問題提起し、議論していきたい」

わたしは、死者と生者とのコミュニケーションとしての「葬」こそが人類の存在基盤であるという考えを『唯葬論』(三五館)で展開しました。本書と併せて読むと、「葬」の意味が立体的に浮かび上がってくるかもしれません。

第一章「彷徨う遺体と遺骨」の「遺体ホテルが繁盛する時代」では、著者は「高齢化社会という言葉は、今や日本社会を語る上での常套句になっている。だが、もう少し時間を進めれば、そのフレーズはきっと『多死社会』へと、ステージが移ってゆくことだろう」と書いています。

厚生労働省「人口動態統計の年間推計」によれば、2015年の死亡数は、130万2000人(推計値)でした。この数字が今後25年間にわたって、右肩上がりに伸びていくわけです。死亡数のピークは、1947(昭和22)年から1949(昭和24)年生まれの、いわゆる団塊世代が90代を超える2040年と推測されています。現在よりも30万人以上も多い、166万人が1年間に死亡するとの推計がありますが、著者は「この数字は鹿児島県の人口(170万人)に相当する数である」として、以下のように述べます。

「考えてみれば、人が死ねば、火葬までの遺体安置場所は、かつては『自宅』であったはずだ。自宅葬が減り、葬祭ホールで葬式をやるケースが増えているが、それでもいったんは故人が暮らした自宅に戻す。そしてせめて枕経、納棺までは自宅で執り行うのが一般的だった」

さらに、昨今の「葬式の簡素化」が、待機遺体の増加に拍車をかけているとして、著者は以下のように述べています。

「都市圏で急増しているのが『直葬』だ。直葬は葬式をせずに、火葬してしまうことである。葬儀や仏事に関する情報サービス会社『鎌倉親書』が2014年に全国の葬儀社を対象に調査したリポートによれば、関東圏の全葬儀に占める直葬の割合は22パーセントにも及ぶという」

続けて、著者は以下のように述べています。

「直葬の場合、病院などからいきなり火葬場へ直行することは少ない。墓地埋葬法によって、死後24時間以内の火葬が禁止されているからだ。つまり、その間、どこかに遺体を保管しておく必要が生まれる。マンションに遺体を運び込めない場合も、直葬するまで遺体を一時保管したい場合にも、火葬場の遺体保管庫を利用することは可能だ。だが、火葬場の保管庫の場合、面会時間が決められていることなど、自由度は高くはない。何より無機質な印象で、そこに何日も故人を安置しておくことへの遺族の心理的負担は大きい」

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「都市化により、特に『死』を禁忌する風潮が蔓延している。死を受け入れる場をどこかに造る必要があることは、多くの人が理解できる。でも、できることならば死を直視せずに暮らしたい―。そんな矛盾が社会に渦巻いている」

「増える献体、捨てられる遺骨」では、「献体比率ほぼ100パーセント」として、著者は以下のように述べます。

「社会構造の変化が増加要因になっている面もある。つまり、核家族化によって独居老人が増え、孤独感、死後の不安感ゆえに献体を申し出るケースである。献体すれば、死後、防腐処理が施された上、大学で一定期間保管され、解剖実習後は遺骨となって遺族の元に還される。引き受ける遺族がいなければ、遺骨は大学内の供養塔などに納められる。大学では、定期的に慰霊祭を実施している。つまり、献体することによって、『死後が見える安心感』が得られるというのだろう」

また、著者は以下のようにも述べています。

「翻れば、今の世が生きにくくなっているということだろうか。献体の行為そのものは尊いものだ。だが、背景に現代社会が抱える歪みが存在し、結果的に献体数が増えているとすれば、それは哀しいことである。献体希望者には、『伴侶が献体を希望しているので自分も』というケースも多いという」

「蔓延する、死を遠ざける風潮」として、著者は以下のように述べます。

「供養されない遺骨―。そうした、彷徨える遺骨に注目し、供養する寺院が近年、現れ始めている。

『遺棄するくらいならば、宅配便を使って寺に送ってほしい』と、宅配便で送られてくる遺骨を有料で引き取って供養するサービスだ。『送骨』と呼ばれている。

たとえば、送骨に関する情報サイト『送骨ドットコム』では、全国から送骨を受け付ける寺院の一覧が掲載されている。送骨サービスを実施している寺は、関東圏を中心に全国70ヵ寺に及ぶ。供養料は3万円から5万円のところが多い」

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「『死』を遠ざける風潮が、社会に蔓延しているように感じる。死生観の変化の最たるものが、『送骨』だ。自分や自分につながる『過去』の一切を清算してしまう人が増えているのだ。今後、東京五輪などによって都市部への人口集中が進めば、死を合理的に処理していく動きが、ますます加速していくだろう」

著者は、「未知の領域に突入した高齢化問題」として、以下のように述べています。

「近代日本の都市化、核家族化が招いた負の側面が、まさに『孤独死』である。孤独死は貧富を問わない。戦後70年、医療技術の向上などで日本人の寿命や健康年齢は飛躍的に延びた。そして団塊ジュニア世代が高齢者の仲間入りをする2040年、日本の高齢化率は36.1パーセントに達し、65歳以上人口が約3900万人に膨れ上がる」

続けて、著者は以下のように述べます。

「国民全体の豊かさの指標となるGDP(国内総生産)は4.6兆ドルで世界第3位、依然として高い水準にある。仮に超高齢社会が到来しようとも、個々人が80歳を超えようとも、元気でハッピーな老後が送れるはずではないのか―。だが、それは幻想に過ぎない。地域共同体の考え方なくしては高齢者を支えられない。つまり、イエやムラを単位としたコミュニティが崩壊しつつある中で、前掲のような事例は、もはや他人事ではなくなっている。ある時、地縁・血縁の不在に気付き、自分自身の老後を絶望視する人は少なくない」

また、「すでに日本の高齢者問題は、未知の領域へと突入している」として、著者は以下のように述べます。

「2014年時点で日本の65歳以上の高齢化率は25.8パーセントであり、世界一の高齢大国。イタリアの21.5パーセント、ドイツの21.3パーセントを大きく引き離している。人類史上、ここまで高齢化に直面した例はない。

人口構成の年齢分布図を見れば一目瞭然である。1960年には若年層ほど人口が多い、きれいな『ピラミッド型』をしていた。それが現在、15歳から64歳までの生産年齢人口が膨らん『提灯型』になっている。それが2060年には65歳以上の老年人口が膨張した、完全な『逆ピラミッド型』になってしまう」

著者は、「この逆ピラミッド型社会がもたらす弊害は多い」とします。

国立社会保障・人口問題研究所所長の森田朗は、「今後、大量の高齢者が生まれ、一方で高齢者を支える生産年齢人口が減少するので、医療や介護施設・高齢者サービスが不足する事態を招く」と警鐘を鳴らしています。

第二章「変わりゆく葬送」では、著者は「葬儀のない葬儀場」として、以下のように述べています。

「かつてバブル期前後は、参列者の数を集められるだけ集めるような、大規模葬がもてはやされた。会社の幹部が亡くなれば社葬を実施し、豪勢な祭壇を設け、会場の内外に花輪をずらりと並べた。

この”大葬儀時代”には、よくも悪くも社員、取引先など関係者大勢が参列した。新聞の訃報記事を情報源にして葬儀会場へと足を運び、不特定多数の参列者に紛れ込んで『御礼の品』や『香典返し』をくすねる不埒な輩が、数多く出没する状況も見られた。

しかし最近は著名人や富裕層でも、こうした派手な葬式を控えるようになっている。この潮流は、結婚式の流行現象とよく似ている。結婚式はバブル期には『ハデ婚』がもてはやされたが、現在では親族や近しい友人たちだけに限って開く、アットホームな式が主流だ」

著者は、青山葬儀所の石井弘之所長の以下の言葉を紹介します。

「お孫さんがお葬式の場で、昨日まで元気だったおじいちゃんの手を触ると、冷たくなっている。びっくりしてお母さんにしがみつくと、お母さんの手は温かい。その時に、その子は『死』というものを知ることになり、そこから生きていることへの感謝も考え始めると思います。葬式は学校や日常生活では決して学べない、体得できないことなのです」

続けて、著者は以下のように述べています。

「『葬式はいらない』という風潮が確かに都会で広がりを見せている。葬式の簡素化という波に青山葬儀所が抗うことはなかなか難しいのかもしれない。だが一方で、大切な人との最後の時間を共有したいという人間の根源的な思いもまた、しっかりと守っていかねばならないと思った」

「都心のビルに1万基の遺骨」では、著者は、団塊世代をコアにした「多死社会」に関するデータを紹介しています。

「内閣府の『高齢社会白書』によると、団塊世代が75歳以上になる2025年には、65歳以上の高齢者人口は3657万人に達する。同時に、現在よりももっと長寿化が進む。2040年代には男性の平均寿命が83歳、女性は90歳の水準まで上昇することが見込まれている。高齢化現象はなかなか収まらない。そのため、高齢者人口は2042年まで増え続けるとの予測もある」

続けて、著者は以下のように述べています。

「こうした超超高齢社会の構造は、たとえるなら、上流から流れてきた川の水が、ダムによって堰き止められている状態に似ている。ダムの水かさが増せば増すほど、放水(死者)の量も増えていく。今後25年から30年にわたって、『多死社会』と呼ばれる時代がやってくる。すでに多死社会の序章の幕は上がっている。死を受け止める場所、つまり都会における『墓場の肥大化』である」

「都会に続々と出現する永代供養墓」では、著者は以下のように述べます。

「都会に出てきた団塊世代は、長男次男を問わず『高額な土地付きの墓はいらない』『死後の世界に興味はない。遺骨は海や山野に撒いてほしい』などと考え出している。

そうしたニーズに応えるべく、急増しているのが『永代供養』である。永代供養の『仕組み』は墓地管理者によって異なるが、共通の特徴として、(1)宗教宗派を問わない、(2)檀家になる必要がない、(3)料金を明示している―ことが挙げられる。

墓を住まいにたとえれば、賃貸の戸建てが旧来の『家墓』(永代供養の出現により、学術的には従来の墓のことを家墓と定義するようになった)、賃貸マンションが『永代供養墓』と言い換えられるかもしれない」

「日本海に浮かぶ散骨島」では、「散骨がはらむ問題点」として、著者は海洋散骨が実は地上型散骨ほど需要が伸びていないと指摘し、以下のように述べています。

「最大の理由は、遺族が手を合わせる場所がなくなってしまうからである。大衆からあまり支持されていないもう1つの理由は、海での散骨が違法性を帯びている可能性が、長年指摘されてきているからだ。1948(昭和23)年に制定された墓地埋葬法では、海への遺骨の埋葬については、一切、規定がない。これはただ単に、当時、海洋散骨を想定していなかったから条文に盛り込まれなかっただけである。墓地埋葬法に規定されていないからといって、自由に海に遺骨を撒いてもいいということにはならない。やはり、一定のルールを守らなければ、刑法の死体遺棄罪に觝触する可能性がある」

「理想の墓が新潟にあった」では、著者は以下のように述べます。

「日本人の多くは、死後、イエ制度にしばられる。長男一家であれば一族の墓に入れる。次男以下はイエを出ていき、新しい墓を造る。これを俗に『墓制度』と呼ぶ。

墓制度は、1898(明治31)年に施行した旧民法で『系譜、祭祀及び墳墓の所有権は家督相続の特権に属す』と規定されたことに始まる。旧民法下では、家督相続人(一般的には長男)が、墓を含む全財産を単独で相続していたのである。地方の農村では、今でもこの旧民法の流れを、慣習として受け継いできているところが多い」

「お坊さん便、食えない僧侶を走らす」では、「6割が年収300万円以下」として、著者は以下のように述べています。

「葬儀の仲介などを手掛けるベンチャー『みんれび』(東京都新宿区)が、2015(平成27)年12月から、『僧侶の手配サービスチケット』をアマゾンで販売し始めた。その名もずばり『お坊さん便』だ。

お坊さん便は、寺や僧侶と接点がない都市部の人を主たるターゲットにしている。四十九日や一周忌、三回忌といった法要、墓回向、仏壇の魂抜きなどの際、いとも簡単に『供養が買える』のがメリットだ。決済(価格は3万5000円から、全国一律料金)は、クレジットカードでできる。チケットを購入すれば、あとは決められた日時・場所(葬祭会場や墓地など)に手配された僧侶がやってきて、お経を唱えてもらうだけだ」

また、「必要性があるから生まれたサービス」として、著者は述べます。

「仏教界が恐れるのは、宗教行為が商業に呑まれてしまうことによる、組織の弱体化だ。特にサービスの対価として布施金額が明示されてしまうと、宗教行為が『サービス業』として既成事実化しかねない。宗教とサービス業との垣根があいまいになれば、国は宗教法人に対する課税の論議へと舵を切る可能性がある。それでなくとも寺院の大部分は経済的に厳しく、法人税や固定資産税などが導入されれば死活問題だ」

「仏具屋が見る『寺院消滅』」では、「僧侶の力量が葬儀を左右する」として、著者は以下のように述べます。

「2014(平成26)年現在、参列者30人以下の家族葬や一日葬、直葬の割合は合わせて57パーセントだという。この割合は中期的に増える傾向にある。この葬儀の簡素化傾向は、地域の寺院や僧侶が力を失った表れの1つ、だと筆者は考える」

続けて、著者は以下のように述べています。

「寺院が地域の核として存在感を放っていた時代、ひとたび地域で死者が出れば、隣組の手で、葬儀が取り仕切られた。葬儀は地域コミュニティを再確認する絶好の機会である。まるで水に濡れた縄のごとく、葬儀を通して、地域の結束が固まっていくというふうに。

葬儀の場が菩提寺や自宅から、葬祭ホール(斎場)へと移っていくのが1990年以降である。隣組に代わって、葬祭業者が葬儀を取り仕切るホールでの葬儀は、地縁の解体を助長していった」

また、葬儀と寺について、著者は以下のように述べます。

「葬儀が寺から離れると、地縁の瓦解が始まる。都会で暮らす子供も、煩わしい地縁型の葬儀を避け、葬儀社が用意する簡素かつ安価な葬儀を選ぶようになる。家族葬や直葬の流れもその中にある。寺の衰退と葬儀の簡素化は、相関関係にあると思う」

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「死は逃れようがないが、僧侶が死の意味を説くことができれば、寺院も仏具店も葬儀社もきっと蘇る。1500年、日本仏教の歴史とともに歩んできたモノづくりやサービスの現場にも活力が生まれる。ひいては地縁の回復にもつながる。寺院の盛衰は、多くの業界の命運とともにあることを、仏教界は自覚しなければならない」

孤独死を防ぐ縁のかたち

孤独死を防ぐ縁のかたち

第三章「孤独死を防ぐ縁のかたち」は本書の白眉です。

というのも、わたしやわが社が登場するからなのですが・・・・・・。

「互助会が催す隣人祭り」として、著者は以下のように述べています。

「昨今の葬儀の簡素化や、都市化の流れに呑まれ、寺院が1つ、また1つと消えている。特に少子高齢化が進む地方都市では、寺院消滅が顕著だ。寺を支えてきた檀家が減り、隣組も機能しなくなり、結果、寺院の無住(住職不在の寺院)化が進行している。地域の紐帯としての役割を担ってきた寺院が『消えて』しまうと、同時に地縁や血縁の結びつきが薄れてしまうという悪循環に入っている」

互助会とは何か

互助会とは何か

ここで、著者は以下のように述べています。

「『寺院の構造と、我々はとても似ています。仏教が全国に宗派のネットワークを持っているように、我々も同じような横のつながりがあります。そして今、寺院と同じく、ハード、ソフトともに制度疲労を起こしつつあります』

そう言うのは、全国冠婚葬祭互助会連盟会長で、作家としても活躍している佐久間庸和だ。

佐久間が束ねる『互助会』の名を聞いたことがある人は少なくないだろう。互助会は、会員から積立金を集めて、葬式や結婚式などの多額の出費に備えるための組織だ。全国に葬祭ホールや結婚式場などを多数抱え、時が来れば、会員は施設を利用することができる。

互助会は、終戦後の1948(昭和23)年、神奈川県横須賀市でスタートした。以来、七五三、成人式、結婚式、葬式などの各種セレモニーを担ってきた。人生儀礼を大切にする日本人の文化風習に根差した組織といえる。

これら人生儀礼を執り行う際、「縁」の存在が欠かせない。たとえば葬式は『地縁(隣組)』と『血縁(親族)』が取り仕切る。互助会もまた、ひとつの『縁組織』である。日本の互助会のような、相互扶助の精神で儀礼を担う縁組織は、世界でも類を見ないものだ」

また、著者は「佐久間は話す」として、わたしの「寺院と互助会の仕組みはとても似ています。たとえば互助会では、高齢化社会に向けた様々な取り組みを実施し、地域と互助会の両方の活性化につなげています」という発言を紹介し、以下のように述べます。

「具体的に話を聞いていくと、佐久間の試みは示唆に富むものだった。佐久間が代表を務める互助会大手の株式会社サンレーの本社がある北九州市で、その取り組みは始まっている」

著者は「無縁社会こそ、互助会が向き合うべき課題」として、以下のように述べます。

「佐久間率いるサンレーが始めたのが『隣人祭り』だ。隣人祭りは1999年、フランスで生まれた。パリのアパートの一室で老婆が孤独死体となって発見されたのがきっかけだ。このことにショックを受けたパリ第17区の助役が、『もう少し住民の触れ合いがあれば、悲劇は起こらなかったのではないか』と考え、アパートの中庭でパーティを開くことを考案した。隣人祭りで出会った若い男女が結婚するという新しい縁も生まれた。この輪は欧州全土にまで広がり、2008年には世界同時開催され、日本ではサンレーが主体となって実施した。以来、年に2回のペースで大規模な隣人祭りを行っているという」

『隣人の時代』(三五館)

『隣人の時代』(三五館)

続けて、著者「佐久間は言う」として、わたしの「孤独死を生むような無縁社会を、互助会が中心となって、有縁社会へと再生させていければと考えています。隣人祭り以外にも、孤独死をなくすアイデアがあります。たとえば互助会は、高齢者の自宅を訪問する営業スタッフを多く抱えており、安否確認することができます」という発言を紹介し、「互助会が高齢化社会問題の解決に一役買う。制度疲労を起こしつつある互助会組織の内部にも新しい風を取り入れることができる」と述べています。

『ミッショナリー・カンパニー』(三五館)

『ミッショナリー・カンパニー』(三五館)

そして、著者は「互助会と寺院がコラボできることはある」というわたしの発言を紹介し、以下のように述べるのでした。

「寺院の場合、後継者が見つからず、空き寺の数はすでに2万ヵ寺にも及ぶと推定される。こうした空き寺の活用法も見いだせていない。互助会のアイデアは、寺院再生においても十分通用すると思う。無縁社会を有縁社会に―。寺院と互助会が目指す方向は、意外にも同じなのだ。佐久間の言う有縁社会は、地域共同体という言葉に置き換えられるかもしれない」

わがサンレーでは、NPO法人ハートウエル21と連動し、隣人祭り日本支部公認のオーソドックスな「隣人祭り」の他、オリジナルの「隣人むすび祭り」のお手伝いを各地で行っています。その後、年々回数を増やし、2016年には700回以上の開催を予定しています。「隣人祭り」と「隣人むすび祭り」などを合わせれば、サンレーは日本で地域の隣人が集う「隣人交流イベント」あるいは「地縁再生イベント」の開催を最もサポートしている組織だと思います。いや、世界でも5本の指に入るのではないでしょうか。

「路上生活者を供養する僧侶」では、「ボランティア活動ではキリスト教が先行」として、著者は以下のように述べます。

「既成仏教が社会活動に”内向き”なのは、日本仏教が江戸時代からの檀家制度に守られてきていることが理由に挙げられそうだ。

『檀家さえ大事にすればいい』、『いつ何時、葬式が発生するかもしれず、外に出て社会奉仕活動がしにくい』―。

そう考える日本の僧侶は決して少なくないだろう。

確かに、2011(平成23)年3月11日の東日本大震災時には、多くの僧侶がボランティア活動に参加した。だが、ホームレス支援は『継続性』が大事になる。並大抵の覚悟で活動を続けることは不可能だ」

著者は、「ホームレス社会が映す日本の世相」として、以下のように書いています。

「厚生労働省によれば2014(平成26)年現在、全国で路上生活をしている者は7500人程度と推定される。10年前の2万5000人と比べれば、かなり減ってきている。これは2002(平成14)年に施行された『ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法』(ホームレス自立支援法)の効果が大きいとされる。路上生活者に対して、自立支援センターなどの設備が整備されていったからだ」

第四章「仏教存在の意義―佐々木閑氏に聞く」では、著者は現代日本における仏教学の第一人者である佐々木閑氏の談話を大きくページを割いて紹介します。

まず、「布施」について、佐々木氏は以下のように述べています。

「『布施』はインド世界全般の根底にある普遍的観念です。釈迦はその布施の考えを自分の教義に取り入れたのです。他の宗教も布施を重要視していましたが、釈迦のように布施に完全依存するというところまではいかなかった。たとえば、道ばたで物を拾って食べるとか、自分で農作物をつくって自給自足する、などというのは『布施』で生きていることになりません。釈迦は弟子たちに、布施に完全依存せよ、と言いました。なぜかといえば、布施に完全依存して初めて、一般の人々はその人を聖なる人として認めるからです」

著者の「今の仏教衰退の原因」についての質問に対しては、佐々木氏は「真の釈迦の仏教というものを、日本の仏教界がいまだかつて経験したことがないという点が問題なのです。日本の仏教文化の中には、本当の意味での『布施だけに依存して暮らすサンガ』が存在しないのです。つまり釈迦が考えたような出家生活を実現するための組織が存在しなかったということです」と述べています。

また、仏教においては「律」が最も重要であるとして、佐々木氏は以下のように述べます。

「釈迦の時代以来、仏教サンガには『律』と呼ばれる規則が伝えられています。この規則は別にお坊さんを正しく悟りに導くとか、そういう倫理的な目的で定められたものではなく、完璧な社会依存型の組織(サンガ)を、その形のままで長期的に守っていくための法律です。組織保持を目的とした法律集なのです」

佐々木氏によれば、律の規則には、新しいお坊さんをつくるためには10人の僧侶の承認が必要だと書いてあるそうです。ということは、日本にサンガをつくるためにはまず10人の僧侶がそこに存在しなければなりませんでした。

さらに、佐々木氏は仏教について以下のように述べます。

「仏教という宗教には厳然たる定義があって、それは仏と法と僧です。仏とは『ブッダを敬う』ということ、法とは『ブッダの教えを敬う』ということ、そして僧とは『サンガをつくって修行生活をする』ということ。この三要素がそろわなければ、『仏教が導入された』とはいえないのです。聖徳太子は仏教を日本に導入したいと考えましたが、それは言い換えれば、仏・法・僧の三宝を導入するということなのです」

佐々木氏は、聖徳太子の時代には日本にはまだサンガが存在していなかったことを指摘し、以下のように述べています。

「朝廷は何とか本式の仏教を導入したいと思っていた。中国に向けて、『我々日本は真の仏教国だ』ということを公に示したい。ところが、そのためには仏・法・僧の三要素を全部導入しなくてはいけない。仏は仏像を輸入すればいい。これは簡単です。法はお経を持ってくればいいので、これまた簡単。いわゆる『三経義疏』の伝説が、法を導入した証明です。ところが最後のサンガ(僧)だけが、どうしても導入できなかった。10人以上の中国人僧侶を一挙に連れてこなければならないからです。ですから聖徳太子以降、日本にとってはサンガの導入が悲願だったのです。しかしその一方で、インドのような完全依存型の仏教を広めようなんていう思いはさらさらなかった。国家公務員としての僧侶を生み出すためのスタート地点となる、最初の10人が欲しかっただけなのです」

鑑真和上は、中国から14人の僧侶を日本に連れてきました。そんな鑑真和上の一種の隠居の場として建てられたのが唐招提寺であることを紹介した後、著者は以下のように述べます。

「日本は、授戒儀式のために律を必要としましたが、律に基づくサンガという組織は必要としなかったのです。仮に日本で律に基づいてサンガがつくられたとするとどうなるか。サンガは自治権を持って自分たちで運営を始めます。何度も言うようにサンガは完全依存型ですから、毎朝托鉢に行って、あとは修行三昧の日々になります。それは大和朝廷から見ると、とんでもない話なのです。僧侶というのは国のために働く国家公務員ですから。中国から使節が来れば接待をし、天皇が病気になれば治癒のための儀式、治安が乱れたり、疫病が流行れば鎮護国家のための儀式・・・・・・。そんな『国の仕事』をしてもらわなくちゃいけないから、サンガという組織を認めることなどできなかったのです」

「今を生きる人のための仏教」では、「社会や人の絶望をすくい取る役割」として、著者は「サンガには苦しんでいる人々を救う力、言ってみれば自殺したいと願うほど苦しんでいる人たちを受け入れる力があります。人生をリセットさせる機能。これがサンガの一番の存在意義です」と述べます。それに対して、著者は「つまり、社会の苦しみを受け止める受け皿としての役割があると。ある種の社会インフラだということですね」と言いますが、佐々木氏は次のように答えます。

「そうです。釈迦自身が、出家前の若い頃、生き方の基準が分からなくて悩んだ。仏教をつくらなかったら釈迦は自殺していたかもしれません。その釈迦が、自分の苦しみを克服し、そして自分と同じように苦しんでいる人たちのためにつくったのがサンガです。要するに僧侶は絶望している人たちに、人生はリセットできるということを自らの姿で示し、彼らの受け皿として作用することのできる貴重な存在なのです。ですからサンガの中には、絶望して、最後の頼みの綱として僧侶になったという人がたくさん暮らしているのです」

「いまさら日本にサンガはつくれないのでしょうか?」という著者の質問に対しては、佐々木氏は以下のように答えます。

「絶対に無理です。それはなぜかといえば、律がないという前提で鎌倉仏教が生まれてきたからです。今になって律を復興したりすれば、日本の仏教の教義が崩れてしまうのです。特に浄土真宗は、律とは水と油です。サンガとは自分の力で修行するための場ですが、浄土真宗は『自力』を完全否定していますからね。今から日本仏教に律やサンガをつくることは不可能です。ただし律の存在は抜きにしても、釈迦の理念が別の形で実現できるならば、それはそれで立派な仏教のあり方だということかもしれません」

著者は「各仏教教団にとって、釈迦の仏教の存在が意味するものは?」という質問も投げかけますが、それに対する佐々木氏の答えは以下の通りでした。

「宗派の人にとってみれば、釈迦の仏教という物差しはあんまり都合のいい話じゃないと思います。絶対的に噛み合わないところが出てくるからです。たとえば『他力』を唱える浄土真宗などは、釈迦の教えの中の『自力』志向に対してアレルギー反応が起きてしまう。『真宗の教えは、釈迦の仏教とは全く別の、新たな形態の宗教だ』と明確に割り切ることができれば、何の問題なく、誇りを持って信じていけるのですが、下手に釈迦とつなぎ合わせようとすると、すり合わせようのない矛盾点のために悩まねばならなくなる。こういうことは日本の仏教のどの宗派にもあることです。

その点、一番ストレスがないのは禅宗でしょう。禅宗にはがっちりと型にはまった教義というのがありません。禅宗は要するに、坐禅修行を続けることそのものに教えのエッセンスが詰まっていると考える宗派なので、釈迦の教えとは相性がいいんです」

著者は「律を持たない日本の各宗派の仏教は、釈迦の仏教から、かなり変容してしまったものになっている」と指摘しますが、佐々木氏は「変容してしまって、もはや元に戻れないかたちになっています。特に律の不在は、日本仏教にとってどうしようもない問題です」としながらも、最後は以下のように述べます。

「日本ではもはや、律には頼らず、自分たちで新しい形態の仏教を考えるしかありません。原理原則は単純です。絶望している人、死の局面にいる人を仏教世界に受け入れることで、いかに救えるか。これに尽きます」

「社会の受け皿としての仏教」では、「現代のお寺のあり方とは」として、佐々木氏は再度、布施について以下のように述べます。

「布施というのは、絶対的に渡す側が上位なんですよ。僧侶は布施をいただいて、布施に依存して生きているわけです。だから、布施を払うほうが『定価を出せ』『金額を明示するほうが渡しやすい』というならば、料金を明らかにしたほうがいいでしょうね。

でも逆に『定価を出す僧侶なんてけしからん』と言う人もいるでしょう。布施の意味を何だと思っているんだ、とね。その人の意見も正しいと思います。

都市にある寺だったら、定価のほうがいいと言う檀家が多いだろうし、田舎だったら、『僧侶が定価を出すなんて、はしたない』と思うでしょう。檀家さん、信者さんの意見を聞いて、皆で相談して、その結果に従ったらいいと思います。僧侶の側に、布施のもらい方を決定する権利などないのです」

「迫りくる『こころ教』と『原理主義』の時代」として、佐々木氏は以下のように述べます。

「僧侶は仏教をもっと学ばなくてはいけません。釈迦は、『仏教は学ぶものだ』と言っていますからね。現代の僧侶の多くが、なぜ仏教を真剣に学んでいないのかといえば、これは社会の価値観が変わってきているからです。たとえば法然や親鸞の時代には、信者は皆、極楽浄土があるということを本気で信じていました。そして、阿弥陀様がおられるということはもう絶対に疑いようのないことだった。リンゴが地面に落ちるのと同じような意味で、それが『真実』でした。真実だと思うから初めて、そのことを一生懸命知りたいと思えるのです。今の若い僧侶が学ばないのはなぜかといえば、自分たちの属している宗派の教義が真実だと心の底では思っていないからです」

佐々木氏によれば、「世の中の真実」は時代によってその内容が変わります。鎌倉時代の浄土信仰の信者にとっては、極楽に阿弥陀様がいるというのは間違いのない「事実」でした。

ところが今の時代は、科学的な世界観が主流であり、どうしても科学性のないものは信じられなくなっています。「信じられないから、本気で学ばない」として、佐々木氏は以下のように述べます。

「ですから、それぞれの教義について問われると、本気で信じていない僧侶は、『それは心の中の問題だ』と言いだすのです。たとえば『本当は、阿弥陀様は私たちの心の中におられるのです』と言う僧侶がいます。極楽は西方にあるはずなのですが、『本当の極楽は私たちの心にあるのです』などとも言うんですね。科学とうまくすり合わせできないことを、『心の問題』に置き換えて解釈しようとするのは仏教だけに限りません。キリスト教やイスラム教も、今に同じようなことを言いだします。全てのものを、心の中に落とし込んでいく手法です」

続けて、佐々木氏はきわめて重要な問題について以下のように述べます。

「私は、現在起こりつつある、こういった宗教の一元化を、『こころ教』と呼んでいます。私の造語ですけどね。これからの宗教は、『こころ教』へと向かいます。その証拠に今、どの宗教もキャッチフレーズが同じになっています。『こころ教』のキャッチフレーズにはキーワードがあります。それは『心』と『命』です。動詞では『生きる』です。この3つのキーワードで、どの宗教もキャッチフレーズを語るようになっています。たとえばある仏教教団のキャッチフレーズは『今、いのちがあなたを生きている』です。一体、何を言っているのか分かる人がどれほどいますか?」

佐々木氏は、各宗派が持っている個別性はもうなくなっていると指摘し、以下のように述べています。

「浄土真宗なら、本来ならば、『念仏することで極楽往生できる』と言わなくちゃいけないのですが、そう言うと社会では通用しないので、それをみんな『心の問題』に落とし込む。そのキーワードが『命』とか『心』なんです。現在の宗教界は『命』と『心』のオンパレードです。人の命も心も、安っぽくなりましたね」

そして、佐々木氏は以下のように述べるのでした。

「実は今、私が考えていることがあって、『気休め宗教=こころ教』の中に時々、昔の釈迦と同じように、別の島社会が現れるだろうと思うのです。つまり、同じ教団の中に、『こころ教は許せない』と考える原理主義者の島社会ができるということです。たとえば浄土宗や浄土真宗なら、『阿弥陀様は本当におられる。外の世界に極楽は必ずあって、そこに今も生きておられる』と主張する人たち。こういう人たちは、絶対にいなくなることはありません。なぜかというと、そこについていく信者がいるからです。その信者の人たちは、本当に絶望している方々です。たとえば、ホスピスで余命を過ごしている患者さんは、『こころ教』ではなくて、原理主義のほうへいきますよ」

「『律』の精神で現代日本を見直すと」では、「仏教が2500年永続している理由」として、著者は以下のように述べています。

「持続可能な組織を作りたいと考える場合には、仏教が大いに役に立ちます、それはサンガの理念です。サンガは2500年続いている組織です。世界で一番寿命の長い組織です。しかも、その組織運営のための『律』と呼ばれる規則は、2500年前に成立した時からずっと、使われてきているわけです。社会が変わっても、組織の基本的骨格が揺るがないという意味で、仏教は大変、柔軟で強靭な力を持っています。ですから、仏教サンガがなぜ生き残ってきたのか、なぜ今も変わらず存在し続けているのか、その理由を分析していくことが、組織を継続させる上で、非常に役に立つのです」

「本質ではなく、かたちが変わってゆく」では、「僧侶が尊敬される条件はただひとつ」として、佐々木氏は以下のように述べています。

「仏教は本来的に政治に口を出さないことを旨とする宗教です。なぜならば仏教という宗教は、すべての人間が幸せになるという前提でつくられている宗教だからです。1人の人が幸せになって、その代わりに誰か別の人が不幸になるということがあるなら、そういうことには絶対に関わってはいけないというのが仏教の立場です。仏教は1人残らず、全員が安楽になることしか考えてはならないのです」

「たとえば死刑制度廃止ということには、仏教は関わってはいけないと私は考えています。死刑制度廃止を唱えれば、もちろん死刑になる人は救えますが、廃止によって害を受ける人が出てくる可能性がある。死刑制度を廃止したことでなんらかの苦痛を受ける人が1人でもいるなら、そのことに対して仏教は口を出してはならないのです」

さらに佐々木氏は、仏教について次のように喝破します。

「いつも言っているのですが、仏教は心の病院です。ですからその目的は、心の苦しみに耐えられずにやって来る人を誠実に治療すること。それが唯一の存在意義なのです。くれぐれも、そのことをよく理解していただきたいと思います」

「今の仏教界の状況はどうでしょう」という著者の質問に対しては、佐々木氏は以下のように述べます。

「当然こういった点から見て、今の仏教界にも間違ったことをしている僧侶は多いと思います。世界平和のためという建前で、あれこれ政治的な発言をしている僧侶もいるようですが、好ましいことではありません。そのことで人が1人でも不幸になれば僧侶失格です。

それから、原発問題もそうです。いかにも仏教界は、原発問題に反対するのが当たり前みたいな風潮になっていますが、原発推進の場合と脱原発の場合とで、どういう結果になるかという未来予測など、仏教界の人に分かるはずがありません」

佐々木氏は、仏教について以下のようにも述べています。

「世の中の多くの事柄は、正確な情報と研ぎ澄まされた知性がなければ正しい判断ができません。そこにまで仏教の力が及ぶなどと考えてはいけません。たとえばある僧侶が、『政府が決めた放射能の危険値など信用できないから、そんなものは無視して、危険地帯に入って普通に暮らせばよい』と発言したという話を聞きました。これを聞いた人たちの中には、『偉いお坊さんが言うのだから、そうなんだろう』と考える方もおられるでしょう。何の根拠もなくそういうことを、しかも仏教という看板を背負って発言するのはきわめて危険なことです」

続けて、佐々木氏は以下のように述べています。

「仏教者は、社会からのお布施で食べさせてもらっている社会依存者だという自覚をもっとしっかり持つべきです。建前でいいから、『世の中のすべての人の安楽を願う』という姿勢をつらぬき通すべきなのです。自分の行動については仏教の教えに沿った厳しさで自己を律し、社会に対しては、お布施で食べさせてもらっている者として謙虚に向き合うということです」

そして佐々木氏は、以下のように述べるのでした。

「僧侶が尊敬される条件はただひとつ。誠実に、そして謙虚に修行生活を送ることだけです。分を超えたことにまで口を出すと、結局は心の底の傲慢さを見透かされて、世の尊敬を失うことになるでしょう」

佐々木氏は「古来より仏教の本質は変わらず」として、以下のように述べます。

「米国では今、500万人ぐらい仏教徒がいます。そういう人たちのほとんどが、宗派に属さずに自分1人でネットを通じて修行方法を学んでいる。つまり、個人主義仏教になっているのです。ですからサンガの場合も、実際の集団ではなくて、情報網でつながった集団、というかたちに変わりつつあるということです」

「そういう人たちをナイトスタンド・ブディストと言うんですよ。会社から帰って、自分の部屋のカーテンを閉めて、ナイトスタンドをつけて修行をする人たち。ナイトスタンド・ブディスト」

それを聞いた著者は「その人たちの拠り所は別に寺でも僧侶でもない、『教え』だということですね」と述べるのですが、佐々木氏は「そうです。『教え』です。たとえばタイやミャンマーで修行している僧侶がネット上で修行方法をアップする。それを見て世界中の信者がネット上でカリキュラム通りにやる、そんな感じです。それを『こころ教』として受け入れるか、それとも『原理主義』として受け取るかは、個々別々でしょうが、ともかくネットによるある種のヴァーチャルサンガができつつあることは事実です」と述べます。

最後に、佐々木氏は、仏教について以下のように語るのでした。

「釈迦の仏教にしろ、後の大乗仏教にしろ、その本質は『人を、生きる苦しみからすくい上げる』という点にあります。どんなに文明が発達したところで、私たちが人であることは変わりません。つまり、生きる苦しみを背負って暮らす存在であることにはなにも変わりがないということです。それならば、時代の転変とは関係なく、仏教は常に人々を支える大切な拠り所として機能するはずです」

「おわりに」で、著者は以下のように書いています。

「無葬社会は、1人ひとりの死に対する無関心が、社会全体としてつくり出すものだ。

死はすべての者に訪れる。だからこそ、避けられない死に向き合うことを大切にしたい。

私が住む自宅のそばに、昭和の文豪、武者小路実篤の旧邸が残されている。私のこころに響いた実篤の言葉を紹介したい。

『死んでゆくものの生き残る人々への愛は美しいものである。死んでしまった者にたいして、生きた人間が、その功を感謝するのは当然なことであり、又自然なことである。死んだものはどうせそれを知ることは出来ないが、しかし死んだのち人々が自分に冷淡でないことを考えることは気持の悪いものではない』(『人生論・愛について』)」