- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.11.22

『宗教を物語でほどく』島薗進著(NHK出版新書)を読みました。 「アンデルセンから遠藤周作へ」というサブタイトルがついています。 日本を代表する宗教学者である著者から献本された本です。宗教性を宿した物語を素材に、「死」「弱さ」「悪」「苦難」という四つのキーワードから、現代人にとっての宗教心をやさしく説いています。

本書を送られた御礼に拙著『儀式論』(弘文堂)をお送りしたところ、メールを頂戴しました。そこには以下のように書かれていました。

「大著の『儀式論』は宗教学の重要領域に踏み込んでおられ、意義深いご著作ではないかと思います。私が師事したUCバークレイのロバート・ベラー教授は儀式軽視のプロテスタントの限界を強く意識し、日本文化に学ぶという姿勢を見せた方です。そのベラーから教えてもらった本にハーバート・フィンガレットの『孔子』があります。加地伸行さんの『儒教とは何か』もあい通じる問題意識があると思います。一条さんの視点とも相通じるところがあるのではないかと感じております」

著者からこのメールが送られてきた数日後、わたしはフィンガレットの『孔子』(平凡社ライブラリー)を読み始めました。「たしかに加地先生の考え方に近いなあ」と思いながら読んでいたのですが、ちょうどそのとき、数年ぶりに加地先生ご自身からお電話を頂戴して、仰天しました。まさにシンクロニシティです。加地先生からは「『儀式論』を書かれたことに敬意を表します」と言っていただき感激しました。島薗先生や加地先生のような超一流の研究者の方からご評価いただき、まことに光栄であります。

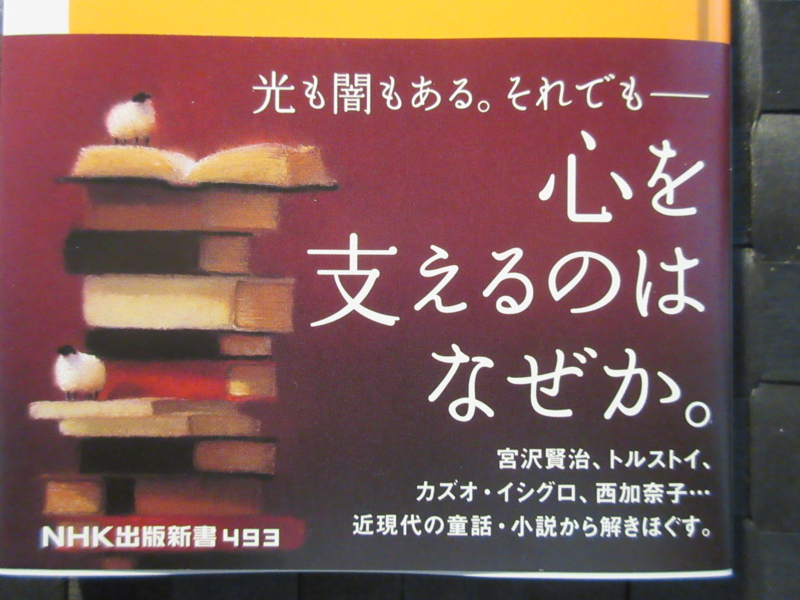

本書の帯

本書の帯

その島薗先生の最新刊である本書の帯には、「光も闇もある。それでも―心を支えるのはなぜか。」「宮沢賢治、トルストイ、カズオ・イシグロ、西加奈子・・・近現代の童話・小説から解きほぐす」と書かれています。

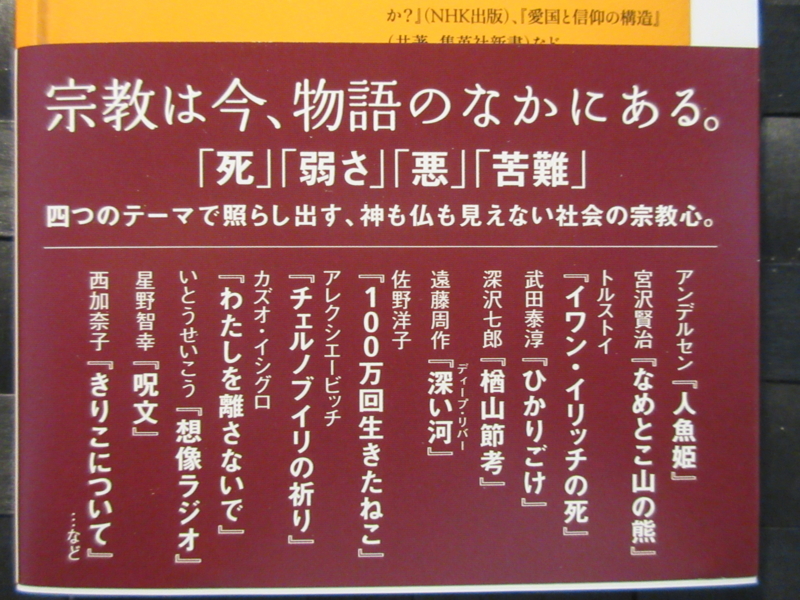

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、カバー前そでには、以下のように書かれています。

「神仏が素朴に信じられた時代から、それが相対化された現代に至るまで、なぜ人は宗教に心打たれ、支えられてきたのか? 今、この問いを解く鍵は、個々の教義や歴史ではなく、近現代に作られた物語の中にある。宮沢賢治、トルストイなどの宗教作家から、カズオ・イシグロ、西加奈子など現代作家の物語まで。『死』『弱さ』『悪』『苦難』という四つのキーワードを通して、宗教学の泰斗が宗教とは何かをやさしく解きほぐす」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「はじめに」 序章 宗教は物語のなかにある―人は「四つの限界」の前にたたずむ

第一章 「死」を超える

1 永遠のいのちを求めて―アンデルセン『人魚姫』

2 死の影を脱する―マクドナルド『軽いお姫さま』

3 無限のいのちの恵みを知る―宮沢賢治『なめとこ山の熊』

第二章 「弱さ」と向き合う

1 弱さを認め、還る場所 ―『新約聖書』「放蕩息子の帰還」と『法華経』「長者窮子のたとえ」

2 自由と責任を学ぶ途 ―キングスレイ『水の子 陸の子のためのおとぎばなし』

3 心の空白にもがく―トルストイ『イワン・イリッチの死』

4 猫とともに歩む―西加奈子『きりこについて』

第三章 「悪」に向き合う

1 罪と悔い改めの道―『観無量寿経』『大般涅槃経』、阿闍世王の物語

2 救いを信じられるか?―倉田百三『出家とその弟子』

3 悪の自覚とともに生きる―武田泰淳『ひかりごけ』

4 殺意の奔流に抗して―星野智幸『呪文』

第四章 「苦難」を受け止める

1 去りゆくモノの慈しみ―深沢七郎『楢山節考』

2 魂の輝きに言葉を―石牟礼道子『苦海浄土―わが水俣病』

3 すべての祈りを包む河―遠藤周作『深い河』

終章 重なり合う宗教と物語の力―現代文学のなかの宗教

「おわりに」

「主な引用・参考文献」

「はじめに」の冒頭を、著者は以下のように書き出しています。

「『あなたの宗教は何ですか』 そう聞かれると答えに困る。とりあえず、『とくにありません』と答える。『では、初詣に行ってお賽銭を投げたり、手を合わせたり、お墓参りにいってお花をお供えしたり、ご仏壇でお焼香したりするのはどうなの』と聞かれたら、どう答えるか。特定の宗教に長期にわたって帰依したことがない私の場合『宗教心はあるのです』とか『目に見えないものを尊ぶ気持ちはあります』とか答える。だが、その『宗教心』や『目に見えないものを尊ぶ気持ち』とは、いったい何だろうか」

多くの人にとって、宗教とは関係ないものでしょうか。 その問いについて、著者は以下のように述べています。

「私は特定の宗教を持っていない。だが、そうでなくとも『私が祈る対象はこれです』とか『私はこれによって支えられています』といったことは、なかなか積極的には言えないものだ。それでも、苦しみや悲しみに直面したときに、何か支えてくれる存在がなくてはならないと感じるのは、誰にでも共通することだろう。そして、それを持っていないというのは、切実に自覚される。そう考えると、歴史のなかで脈々と続いてきた『宗教』という人間の営みは軽視できない。宗教がぎりぎりのところで人を支え、生きるうえでの大切な何かを伝えてきたことは否定できない」

また、著者は以下のようにも述べています。

「『目に見えないものを尊ぶ気持ち』や『宗教心』といったものが何なのか、つまり現代における人びとの宗教心を考えるには、伝統的な宗教そのものを見ているだけではもの足りなく感じられる。現代人の生活から離れた宗教を、もう一度私たちの生活の近いところに引き寄せて考える必要がある。 その手がかりとして、『宗教は物語を好む』という側面に注目するのも一案だろう。神話や伝説は宗教と切り離して考えることはできない。聖典のなかにも多くの物語が含まれている。宗教の教えを多くの人びとに伝えるうえでは、こむずかしい教義ではなく、ストーリーに引き込まれ、共感しながら学ぶことのできる物語の方が親しみやすいからだ」

そして著者は、本書について以下のように述べています。

「本書はこの、物語のなかに息づいている宗教性について考えることで、今を生きる私たちにとっての宗教とは何かを考えようとするものだ。物語には、宗教を『ほどく』働きをもつものがある。この本はそうした物語を用いて、さらに宗教そのものをほどき、身近に引き寄せようとするものだ。19世紀前半にファンタジー文学(児童文学)のジャンルを切り開いたアンデルセンの作品から、2010年代の現代小説まで、約200年の間に創作された物語を主な素材としている」

序章「宗教は物語のなかにある―人は『四つの限界』の前にたたずむ」では、「『100万回生きたねこ』は宗教的な物語か?」として、著者は以下のように述べています。

「仏教やキリスト教などの聖典には『たとえ話』と呼ばれるたくさんの物語が出てくる。これらは宗教の教義を、物語の形で教えている。『はじめに』で述べたように、こむずかしい教義はなかなか頭に入らない。だが物語の形にすると頭に入り、語り直されやすい。ストーリーに引き込まれ、共感しながら学ぶからだろう。物語を聞いて何かを学び、成長するというところから、物語の働きを捉えることもできる」

著者は、「宗教が信じにくくなった世界」として、以下のように述べます。

「たとえば『おかげさま』といえば、生きている他者だけではなく、この世を超えたいのちの連鎖があることを思い、先祖や神仏へ感謝を捧げるということになるだろう。一神教であれば、神の創造したすべてのいのちの恵みのなかに自己はある、と感じとる。しかし仏教やキリスト教をはじめとする、いわゆる伝統宗教は、近代以後、次第にその 影響力を弱めていく時期が続いた」

また、著者は以下のようにも述べています。

「教育機関も宗教から分かれていく。農業を行ううえでも、宗教儀礼に頼っているのは愚 かしいという考えが進めば、合理的な知識を用いる方向へと進んでいく。諸方面の社会組 職も宗教から独立していく。政教分離は、その決定的な指標となる。このように、宗教の社会的な影響力が狭められていくことを『宗教の世俗化』という」

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「ここで、考えてみるべきことがある。『人間がその力の限界を知る』―科学が進歩して豊かさが増しても、このことは変わらないのではないだろうか。いつの世も、人は死に向き合わざるを得ない。自らの力ではどうにもならないことに出くわさざるを得ない。他者に傷つけられ、他者を傷つけるあり方に胸を痛めざるを得ない。苦難に出会って、途方に暮れる経験なしに一生を終える人がどれほどいるだろうか。そうした経験を通じて人は、人間の力を超えたものの領域に目を向ける」

続けて、著者は以下のように述べます。

「しかし、だからといって、そこで伝統的な宗教のあり方に返ることができるだろうか。 もちろん、その道を選択する人たちもいる。だが、新たな道を探る人たちも多い。伝統的な宗教が伝えてきたものを尊びながら、柔軟に新たな世界観、人間観、死生観に沿った生き方を求めることも可能だ。そこで、物語が大きな力を発揮する」

序章で取り上げられている『100万回生きたねこ』のような「創作童話」「ファンタジー文学」と呼ばれる文学形式のルーツは、「童話の神様」と呼ばれたハンス・クリスチャン・アンデルセンです。著者は、「ファンタジーの流行との関わり」として、以下のように述べています。

「創作童話が現れてきた背景には、時代の変化にともなって、伝統的な宗教の教えや聖典の物語だけでは、宗教の伝えるべきものが伝えられないもどかしさがあったのだとも考えられる。また、宗教が持っている抑圧的な側面や、排他的な側面が疎ましく思われることが多くなってきたという事情もあるだろう。逆に言えば、作家たちには『童話』というファンタジックな物語形式によってこそ、現代人には伝わりにくくなってしまった大切な何か、本来、宗教が伝えようとしてきた何かを伝えることができる、という考えがあったのだろう。この童話や児童文学と呼ばれる分野は、20世紀の後半になって大発展を遂げることになった。ファンタジー文学はアニメ映像作品やマンガと相性がよく、これらのジャンルで宗教的なテーマを含んだ物語が大いに人気を博するようになったのだ」

さらに著者は、「本書が解きほぐすこと」として、以下のように述べます。

「宗教的信仰という枠組みが先にあり、そこから導き出される物語として、たとえ話のような『聖典のなかの物語』がある。これらは今からおよそ2000年前に今見る形になったものだ。それらは仏教徒やキリスト教徒など、多くの人びとを引きつけてきた。そしてその対極には、宗教がほとんど意識されていない『100万回生きたねこ』のような現代の物語がある。本書では、その間にある創作物語、および現代の物語に描かれた『宗教的な何か』を浮かび上がらせることで、現代人にとって宗教とは何か、ということを考えてみたい」

そして著者は、「人間にとっての四つの限界」として、以下のように述べるのでした。

「そもそも宗教は、人びとに自己に立ち返り、『限りある人間のいのち』を超える尊いものに目を向けるように促す。では、限りある人間のいのちはどのように現れてくるのか。それは『死』『弱さ』『悪』『苦難』という言葉で指し示すこともできる。 哲学者のカール・ヤスパース(1883-1969)は、人間は『限界状況』に直面することで『実存』に立ち返り、『超越者』と出会うと論じている(拙著『宗教学の名著30』ちくま新書を参照)。『死』『弱さ』『悪』『苦難』といった限界に向き合う(限界を超える、限界を受け止める)ことで、人は言わば『いのちの痛み』を深く経験する。そしてそれを通じて自分自身が相対化され、『いのちの恵み』と呼べるような『尊いもの』がほのかに現れてくる。これが『救済』を求める宗教(救済宗教)の構造だ」

第一章「『死』を超える」の1「永遠のいのちを求めて―アンデルセン『人魚姫』では、「アンデルセンが創始した児童文学」として、著者は以下のように述べています。

「ハンス・クリスチャン・アンデルセン(1805-75)は創作童話というジャンルを開拓し、後世に大きな影響を与えたことで知られている。デンマークにあるオーデンセという街の貧しい靴直し職人の家に生まれたアンデルセンは、小説や戯曲を創作する一方で、『童話』においてこそ、宗教に関わる深い悲しみや願いを表現できると考えるようになった。そう考える転機となった作品の1つが『人魚姫』で、1837年に公刊されている」

『人魚姫』について、著者は「『死』で隔てられた二つの世界」として、以下のように述べています。

「物語は深い深い海の底にある人魚の国の様子から話が始まる。現実世界とは異なる向こう側の世界がある―これがファンタジーとよばれる児童文学の定番だ。物語では現実の世界と向こう側の世界がつながっていて、いつの間にか向こう側の世界に行けるのだ。つまり、世界が二重になっている。その構造が、そもそも『死を超える』リアリティと深く関わっている。そして向こう側の世界には、人間と親しく交わる動物や想像上の生き物や妖精・妖怪、魔女がいて、人間との間で不思議なやりとりがなされる。『人魚姫』の場合は、海の底がその向こう側の世界だ。主人公は『人魚』で人間のような心を持っているが、人間とは姿が違う。人間と人魚の間には深い海があって、ふだん人間の方から近づくことはできない。人間がここにやってくるのは死のときであるらしい。つまり2つの世界は『死』によって隔てられているのだ」

また、「人魚に『不死の魂』はない」として、著者は以下のように述べます。

「ここは重要なところだ。人間には『不死の魂』があるというのはキリスト教の教えで、キリスト教徒にとっては信仰の基盤となる事柄だ。人の魂は永遠で、体が朽ちても魂は神のみもとへ還っていくという信念だ。しかし、近代化が進むと、その信念は疑われるようになっていく。代わって、人間にとっては生きている間こそが重要なのだという考えが強まる。そうなると、300年生きる人魚の一生の方が短い人間の一生よりも意義が大きいことになる。神のみもとに行き、永遠の生命をもつということが、ここでは『キラキラ光っているお星さまのところまで昇って行く』という言葉で表現されている。人間界に強く引きつけられた末の姫は、限りあるいのちを超え、永遠の生命を得ること、不死の魂を得ることを願うようになってしまったのだ」

さらに著者は、『人魚姫』について以下のように述べるのでした。

「人魚姫は人魚としてのいのち、人間になって不死の魂を得るという希望、王子への愛を失った。だが、あこがれの対象を傷つけることをせず、『こころみの時』を過ごすことで、永遠のいのちを得る可能性を残して物語は終わる。死を代償として、生きるうえで欠かせない愛や悲しみの尊さを深く知り、死すらも超えていく様が描き出されているのだ」

続けて、著者は以下のように述べています。

「アンデルセンの物語には、『人魚姫』以外にも悲しい死を主題とするものがいくつもある。よく知られる『マッチ売りの少女』もそのひとつだ。『人魚姫』に描かれた『死を超える』リアリティを考える上で、少し見てみよう」

「永遠のいのちに通じる愛と悲しみ」として、以下のように述べます。

「人魚姫とマッチ売りの少女は、ともにとても悲しい最期を迎える。しかし、死を超えて永遠のいのちに近づく、という点で共通している。どうしてそれが可能になったのだろうか。マッチ売りの少女は、尊い何かを見定めようとするかのようにすべてのマッチを燃やし、他の人には決して見えない尊いものにふれ、死を超えていった。私たちが感動するのは、少女が死を意識しながらおばあさんの姿を幻に見て、強い信念を抱きながら、死の彼方に向かおうとするからだろう」

そして著者は、以下のように述べるのでした。

「キリスト教の説く『永遠のいのち』の源には『他者を愛する心』や『他者の悲しみを知る心』が感応する尊い何かがある―。アンデルセンは、キリスト教の教えの枠をあえて踏み込えつつ、『死を超える』リアリティをこのように描き出したと言えるだろう」 ちなみに、わたしもかつて、『涙は世界で一番小さな海』(三五館)、『死が怖くなくなる読書』(現代書林)で、アンデルセンの『人魚姫』と『マッチ売りの少女』の両作品について詳しく述べました。

第二章「『弱さ』と向き合う」のイントロダクションでは、著者は「弱さ」について以下のように述べています。

「辛い傷を負う最大の契機の1つは、死に向き合うことだろう。だが、死だけではない。喪失もあり、暴力もある。心ない言葉で、奈落に落とされたように感じることもあるかもしれない。無視され、排除されると、自分の居場所がないように感じられる。支えとしてきた望みが絶たれると、立ち続けていることさえできないようにも感じられる。私たちは終生、苦しみ、悲しみを避けられない、傷つきやすい(ヴァルネラブルな)存在であり、本来的に「弱さ」を抱えている」

続けて、著者は以下のように述べています。

「伝統宗教では、そうした弱さを抱えた人びとのむかうべきところは決まっている。神の教え、仏の教えに帰依すること、真の信仰をもつことだ。それは救いの信仰を求める『救済宗教』がもつ本来的な特徴に関わることである。救済宗教は『救われていない人間』という人間観をもつ。人間は真実の教えをつかみとっていないかぎり救われない。自分が限界を抱えた弱い存在だということを悟り、イエス・キリストやブッダのような、絶対の師が示した真実の教えに従うことで、本来のあり方に立ち返ることができる。これがキリスト教や仏教、イスラーム、あるいは天理教や大本教など、多くの救済宗教の教えるところだ」

また、異なる2つの宗教の「たとえ話」について以下のように述べます。

「『新約聖書』の『放蕩息子の帰還』、『法華経』の『長者窮子のたとえ』という2つのたとえ話は、ある家族の息子が、神仏を象徴するような父のもとへと還り、本来の生き方に目覚めていくという物語だ。ただ、聖典のたとえ話は正統的な教義を語っているだけではない。多くの人びとがたとえ話に引きつけられてきたのは、そこからさまざまな意味を読み取ることができるからでもある。教義には引きつけられない現代の読者も、たとえ話からは自らの経験に関わる何かを受け取ることもあるだろう」

続けて、著者は以下のように述べています。

「それは、人が弱を抱えた存在であるということが、近代以前も以後も変わらない普遍的な真実だからだろう。弱さに気づかなくてよい境遇もある。傷つくことを恐れ、弱さと対峙せずに過こすこともまたできる。だが、己の弱さを深く自覚してこそ、どう生きるべきかが見えてくるというのは、現代の私たちにも自然と理解できる」

第三章「『悪』に向き合う」のイントロダクションでは、著者は「悪」について以下のように述べています。

「そもそも悪とは何だろうか。宗教のもつ力の一面は、何が善で何が悪であるかをはっきり教えてくれるところにある。何が悪であるかを名指すことができると、やるべきことが明確になる。自分が正しい側にいるという自信も得られるし、悪と闘うという意識を他者と共有することで得られる結束感も心強い」

続けて、著者は以下のように述べています。

「だが、宗教がもつこのような性格が、宗教の攻撃性や閉鎖性とつながっているとも考えられはしないか。宗教が暴力を正当化する例を現代人は見慣れている。宗教テロが頻繁に起こるし、『テロとの戦争』に宗教的な使命観が持ち出されることも少なくない。押しつけがましい布教なら、まだいいかもしれない。善を掲げて人を騙し、莫大な献金をさせたり、奉仕活動を強いたりする宗教もあり、『カルト』とよばれて怪しまれている」

2「救いを信じられるか?―倉田百三『出家とその弟子』」の「近代読書人に親鸞を広めた書」として、著者は以下のように述べています。

「親鸞(1173-1262)は明治維新以後の日本で、書物を通してもっとも親しまれてきた宗教者だろう。親鸞をしのぐほど人びとを引きつけた宗教者がいるとすれば、イエス・キリストしかいない。書物以外ならばブッダや日蓮を挙げることもできるが、読書の習慣を持つタイプの人びとにとってということならば、やはり親鸞の人気は際立っている」

第四章「『苦難』を受け止める」のイントロダクションでは、著者は以下のように述べています。

「宗教は人びとが共同で同じ儀礼を実践するものだ。たとえば仏教のお寺やキリスト教の教会では、人びとが同じ場でともに手を合わせ、同じ祈りの言葉を唱えるという光景が思い浮かぶ。それは共同体の行事だ。そもそも共同体とは、苦難をともに受け止める人びとの集まり、という側面をもっている。国であれ、村であれ、家族であれ、共同体は克服することのできない多くの苦難を忍びながら存続してきた。その苦難とは欠乏・貧困・飢饉であり、疫病であり、災害であり、戦争であり、さまざまな悲運であり、抑圧的な支配であった。宗教(救済宗教)は個の苦難と共同体の苦難とを重ね合わせ、1人ひとりが苦難を受け止め、信仰の道を進むことが共同体の、ひいては人類の救いにもつながると教える。かつて地域の共同体が堅固に存在し、それを宗教が支えていた時代には、宗教を通して苦難を受け止める様式が生きていた」

続けて、著者は以下のように述べています。

「だが、そうした堅固な共同体は近代以後、次第に失われていった。私たちの生きる現代は、そのすぐそばに孤独が待ち構えている。苦難を他者と、また集団と分かち合うのは容易ではない。また産業が発展し、一定程度の豊かさが達成され、たとえば総人口の半数を超える住民が基礎的な欠乏を免れ、私的な幸福を追求できると感じている社会では、苦難が個別化、複雑化していく。そうなると一層、苦難をともに分かち合うことが難しくなる。だが、そんな社会でも、もちろん私たち1人ひとりの人間は、苦難を超えて尊ぶべき何かを求めている」

終章「重なり合う宗教と物語の力―現代文学のなかの宗教」では、「宗教と物語の力は重なり合う」として、著者は以下のように述べています。

「かつて、詩人で国文学者でもあった折口信夫は『国文学の発生』を繰り返し論じて、神話から文学への転換の道筋を明らかにしようとした。そして、自ら宗教的なモチーフを用いた『死者の書』という物語を創作している。そもそも物語は、宗教的思考と重なり合う性格をもっているのではないだろうか。宗教も物語もともに神話に淵源があると考えれば、不思議なことではない。文学作品は神話的なモチーフを好んで活用してきた。物語の道具立てとして宗教は有用性の高いものと考えることもできる」

最後に、「私たちは『信じる』ことと手を切れるか」として、著者は以下のように述べるのでした。

「『限りある人間のいのち』を見定めて、それを超える何かを見いだそうとする人間の心は、宗教という文化資源と、物語という文化資源の双方に、養分を見いだそうとし続けるだろう。たとえ集団としての宗教、組織としての宗教の後退が進むとしても、物語のなかの宗教、また物語のなかの宗教的なものは、変わり続ける現代と未来の人間の心を魅了し続けるだろう、と」