- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.12.02

『この世界の片隅に』上中下、こうの史代著(双葉社)を読みました。

わたしのブログ記事「この世界の片隅に」で紹介したアニメ映画には非常に感動しました。今年一番わたしの心を揺さぶった映画に贈る「一条賞」の最有力候補です。わたしのブログ記事「君の名は。」で紹介した大ヒット・アニメよりも良かったです。こうの氏の漫画が原作と知り、早速購入して一気に読みました。しみじみと感動し、ラストでまた泣かされました。

著者は、トーンを極力使わない絵柄で、日常生活を主なテーマとした様々なタイプの作品を執筆している漫画家です。活動範囲は児童書から青年誌まで広範囲に及び、イラストレーターとして書籍の挿絵を担当する他、同人誌での活動も行なっています。座右の銘は「私は常に真の栄誉を隠し持つ人間を書きたいと思っている」(ジッド)だとか。

本書の帯

本書の帯

著者には、2004年に刊行された『夕凪の街 桜の国』(双葉社)という広島原爆を描いた代表作があります。第8回文化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞、第9回手塚治虫文化賞新生賞を受賞。田中麗奈主演で映画化され、2007年7月に公開されました。わたしは原作も読み、映画もDVDで鑑賞しましたが、心に沁みる感動の名作でした。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書『この世界の片隅に』は、「漫画アクション」に2007年1月23日号から2009年2月3日号まで掲載されました。舞台は太平洋戦中の広島の軍都・呉です。終戦の前年となる昭和19年(1944年)に18歳で広島市から呉市へと嫁ぎ、人類史上初めて使用された核兵器である原爆が落とされたあの時代を懸命に生きた1人の女性すずの

4年間を描いています。

この作品には、戦時下にあった市井の人々の暮らしが丁寧に描かれています。それぞれの家庭には貧しいながらも、血縁・地縁の息づく温かい生活がありました。わたしが特に興味深く感じたのは「隣組」が生き生きと描かれていることでした。隣組は、戦時体制の銃後を守る、国民生活の基盤の1つとなった官主導の隣保組織です。

Wikipedia「隣組」には以下のように「概要」が書かれています。

「もともと江戸時代に五人組・十人組という村落内の相互扶助的な面もある行政下部組織が存在していて、この慣習を利用したものでもある。

国家総動員法、国民精神総動員運動、選挙粛正運動と並び、前年に決定し、1940年(昭和15年)9月11日に内務省が訓令した『部落会町内会等整備要領(内務省訓令第17号)』(隣組強化法)によって制度化された。5軒から10軒の世帯を一組とし、団結や地方自治の進行を促し、戦争での住民の動員や物資の供出、統制物の配給、空襲での防空活動などを行った。また、思想統制や住民同士の相互監視の役目も担っていた。第二次世界大戦、太平洋戦争の敗戦後の1947年(昭和22年)、GHQにより解体された」

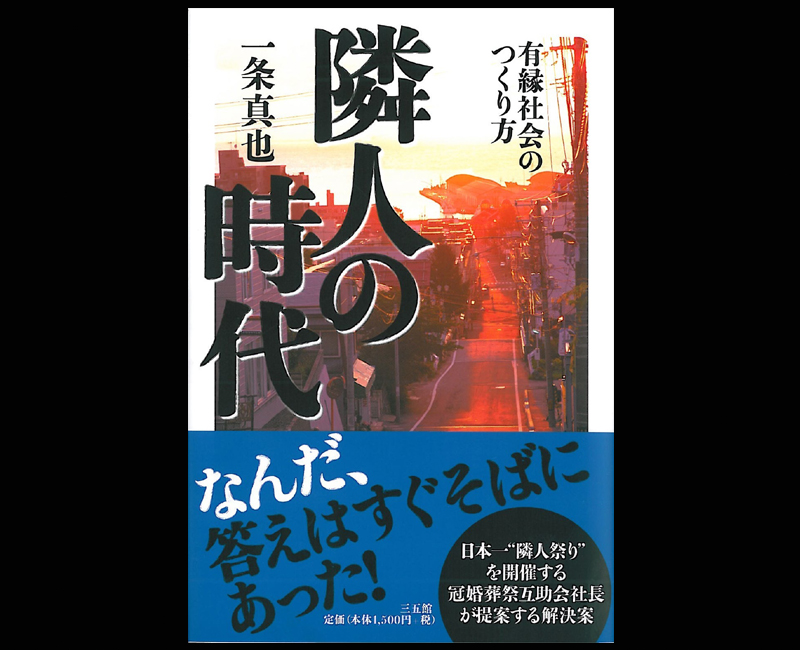

『隣人の時代』(三五館)

『隣人の時代』(三五館)

現在では、「隣組」は軍国主義下の隣保組織ということで否定的な文脈で語られることが多いです。しかし、拙著『隣人の時代』(三五館)でも書いたように、それは間違いなく地縁を基軸とした相互扶助組織でした。Wikipedia「隣組」の「概要」には以下のように書かれています。

「現在でも、回覧板の回覧など、隣組単位で行なわれていた活動の一部は、町内会・区(政令指定都市の区ではない)・自治会に引き継がれている。地方によっては、単身者や核家族が居住するワンルームマンションの増加など、近隣地域と住人の関係が疎遠になる例もあり、地元神社の氏子への加入や、祭礼の寄付などをめぐり問題を生じている地域もある。隣組や町内会のような活動が廃れた一因に、その活動単位が政府の言うところの所謂標準世帯での活動を主眼においたものであり、現役世代の単身者や多忙な共稼ぎ世帯などには負担が大きすぎることがあげられる」

本書には、ひたすら日本の勝利を信じて必死に毎日を生きているごく普通の家族が登場します。現代人はみんな「戦争は良くない」と言いますが、それは後づけの考えでしかなく、戦争当時はみんな与えられた状況の中で生きるのに精一杯で「反戦」などというイデオロギーとは無縁だったのではないでしょうか。

一方で、この作品ほど読後に「反戦」を強く願う漫画もありません。かの「はだしのゲン」などと違って、本書には決して銃撃戦や血しぶきは出てきません。しかし、戦争という愚行が一般市民にまで取り返しのつかない被害が及ぶことをこれほど見事に表現した漫画もありません。読みながら、何度も「もうやめてくれ!」と叫びたくなりました。

当時は、身内が戦死して泣くことも反戦につながりました。アニメ版の主題歌はコトリンゴの「悲しくてやりきれない」でしたが、愛する人を亡くした人が泣けない時代こそ、悲しくてやりきれない時代です。

戦争では、当然ながら大量の死体が発生します。戦時下では、遺体の処理もままなりません。すずの父親の遺体は小学校の校庭で他の多くの遺体と一緒に焼かれました。呉の遊郭の女郎りんが、すずの唇に紅をさし、「空襲に遭うたらキレイな死体から早う片付けて貰えるそうな」と言う場面があり、強く印象に残りました。りんは、また「人が死んだら記憶も消えて無うなる。秘密はなかったことになる」と語るのですが、これも心に残りました。すべての人間は「記憶の器」であり、葬儀の参列者とは、その人がこの世に生きていたことを記憶する「歴史の生き証人」なのではないでしょうか。

わたしは、人間にとって葬儀は絶対に必要なものであると信じています。

そして、葬儀をあげる遺族にはどうしても遺体が必要です。

東日本大震災では、それまでの自然災害にはなかった光景が見られました。それは、遺体が発見されたとき、遺族が一同に「ありがとうございました」と感謝の言葉を述べ、何度も深々と礼をしたことです。従来の遺体発見時においては、遺族はただ泣き崩れることがほとんどでした。しかし、東日本大震災は、遺体を見つけてもらうことがどんなに有難いことかを遺族が思い知った初めての災害だったように思います。

儒教の影響もあって日本人は遺体や遺骨に固執するなどと言われますが、やはり亡骸を前にして哀悼の意を表したい、永遠のお別れをしたいというのは人間としての自然な人情ではないでしょうか。飛行機の墜落事故も、テロも、地震も、人間の人情にそった葬儀をあげさせてくれなかったのです。

さらに考えるなら、戦争状態においては、人間はまともな葬儀をあげることができません。先の太平洋戦争においても、南方戦線で戦死した兵士たち、神風特攻隊で消えていった少年兵たち、ひめゆり部隊の乙女たち、広島や長崎で被爆した多くの市民たち、戦後もシベリア抑留で囚われた人々・・・・彼らは、まったく遺族の人情にそった、遺体を前にしての「まともな葬儀」をあげてもらうことができなかったのです!

逆に言えば、まともな葬儀があげられるということは、今が平和だということなのです。わたしはよく「結婚は最高の平和である」と語るのですが、葬儀というものも「平和」に深く関わった営みなのですね。

結婚といえば、18歳で嫁入りしたすずですが、夫の周作は気の優しい人でした。相手の顔も知らずに結婚したすずは、嫁入りした後に、夫に恋をしていきます。このあたりがまたわたしの涙腺を崩壊させたのですが、2人の娘を持つ父親として、わたしは「女の子というのは、結婚したら名字も変わるし、知らない土地で生活しなければならないのだ」という事実を改めて思い知りました。そして、わたしの本名である「佐久間」という新しい名字に変わって、誰も知り合いのいない小倉にお嫁に来てくれた妻に対して、心からの感謝の念が湧いてきました。

本書のタイトルはラスト近くに、広島の橋の上で、すずが夫に向かって、「周作さん、ありがとう。この世界の片隅に、うちを見つけてくれてありがとう、周作さん」と語りかける場面から来ています。そのとき、物語の冒頭にも登場した謎の「人さらい」が通り過ぎるのですが、彼こそは周作・すずの縁を作った張本人だったのです。この「人さらい」のエピソード、さらには少女すずが級友のために描いた海に跳ねる白うさぎなど、この作品には詩情豊かなファンタジー的要素が満載のハートフル・コミックとなっています。

「あとがき」で、著者は以下のように書いています。

「わたしは死んだ事がないので、死が最悪の不幸であるのかどうかわかりませんが、他者になった事もないから、すべての命の尊さだの素晴らしさだのも、厳密には分からないままかも知れません。そのせいか、時に『誰もかれも』の『死』の数で悲劇の重さを量らねばならぬ『戦災もの』を、どうもうまく理解出来ていない気がします。そこで、この作品では、戦時の生活がだらだら続く様子を描く事にしました。そしてまず、そこにだって幾つも転がっていた筈の『誰か』の『生』の悲しみやきらめきを知ろうとしました」

本書を読めば、「死の不安」を乗り越え、「生きる勇気」が湧いてきます。

わたしは、『死が怖くなくなる読書』、『死を乗り越える映画ガイド』(ともに現代書林)に続く第三弾として『死を乗り越える漫画ガイド』を書きたいと思っているのですが、本書『この世界の片隅に』を必ず取り上げたいです。

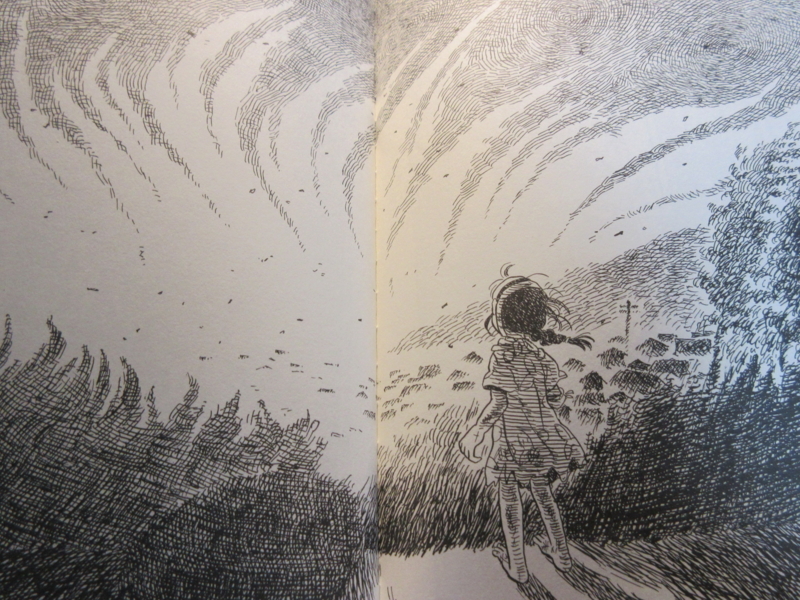

『この世界の片隅に』上巻

『この世界の片隅に』上巻 『この世界の片隅に』上巻

『この世界の片隅に』上巻 『この世界の片隅に』下巻

『この世界の片隅に』下巻 『この世界の片隅に』中巻

『この世界の片隅に』中巻 『この世界の片隅に』下巻

『この世界の片隅に』下巻 『この世界の片隅に』下巻

『この世界の片隅に』下巻 『この世界の片隅に』下巻

『この世界の片隅に』下巻 『この世界の片隅に』上巻

『この世界の片隅に』上巻 『この世界の片隅に』上巻

『この世界の片隅に』上巻