- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.12.06

『決定版 日本人の論語』谷沢永一著(PHP研究所)を読みました。

「伊藤仁斎『童子問』を読む」のサブタイトルがついています。

江戸時代に多くの人々が読んだ名著が、現代日本に蘇ります。

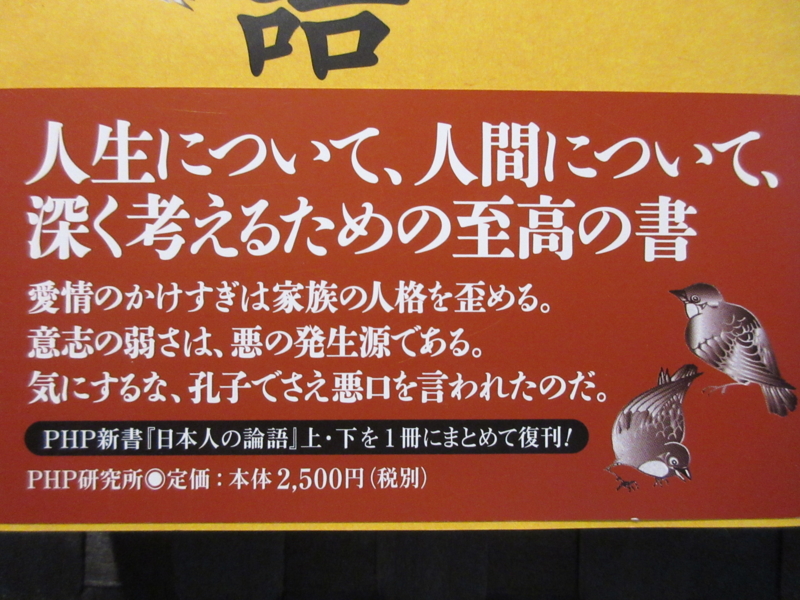

本書の帯

本書の帯

帯には「人生について、人間について、深く考えるらめの至高の書」と大書され、続いて「愛情のかけすぎは家族の人格を歪める。意志の弱さは、悪の発生源である。気にするな、孔子でさえ悪口を言われたのだ」「PHP新書『日本人の論語』上・下を1冊にまとめて復刊!」と書かれています。

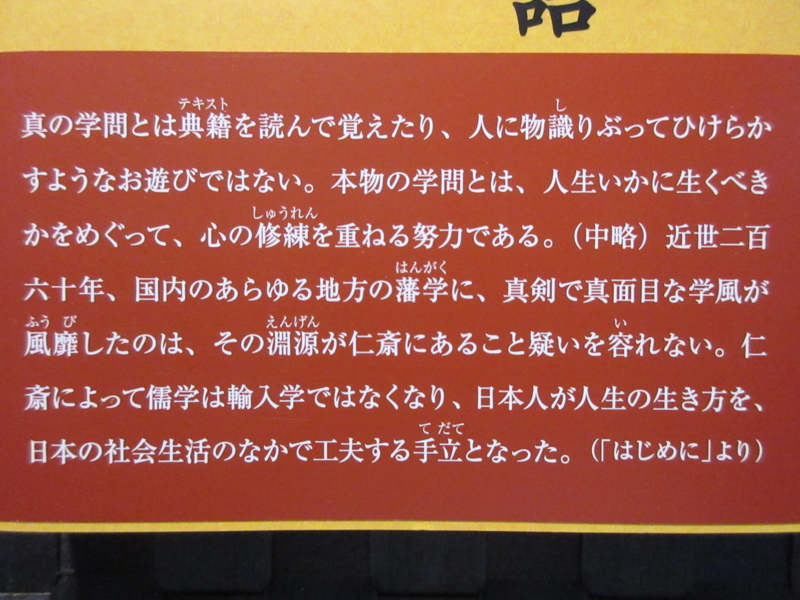

本書の帯の裏

本書の帯の裏

アマゾンの「内容紹介」には以下のように書かれています。

「江戸の儒学者・伊藤仁斎はただテキストを暗唱するのではなく、その真髄を理解し、本来の学問としての究極の信念を理解しやすく書いた。本物の学問とは、人生をいかに生きるべきかをめぐって心の修練を重ねる努力である、という日本人の特有の学風が生まれたのも仁斎の出現による。仁斎がその人生最後の日まで手を入れた『童子問』を、書誌学の谷沢永一がその風格を活かしつつ、訳したのが本書である。巻の上16章:盗賊にも彼らなりのモラルがある。だから教育は可能である。巻の中13章:天下国家の治政を願うなら、人々が実行できない規律は強制するな。巻の下11章:天命を知る者はその身を慎む・・・など、現代に生き返った仁斎ならどう表現したかと、広く想像をめぐらし補足し省略もしている。上・中・下巻を1冊にまとめ159章からなるが、どの章から読んでもそこには人生について深く考えさせる倫理がある」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

はじめに―『童子問』は「日本人の論語」である

例言

刊行の辞―伊藤東涯

巻の上

巻の中

巻の下

『童子問』秀逸語録

解説―伊藤仁斎について

附記―日本の漢籍註釈書紹介

追記―明治以降の漢籍研究書紹介

「はじめに」の冒頭では、「古典は人生について深く考えさせる別格の書物」として、著者は以下のように述べています。

「遠い昔の述作であるのに、今なお新鮮な感銘を与え、『人生について』『人間について』

深く考えさせる別格の書物を、我々の祖先は古典と呼び、尊重しまた敬愛してきた。

その種類は多すぎて数えきれない。すべてを読み切るなど不可能である。古典に学びたいとは思っても、まず選ぶことから始まる。もちろん客観的な基準はない。何かの縁によって惹きつけられ、とにかく好奇心に従う。いずれにせよ、ほとんど偶然に出合うのである。それがいたって正常な道であり、あとはその書物に導かれ、未知の世界へ進むしかない」

著者は、読むべき本のジャンルとして、1.哲学、2.歴史、3.社会思想、4.経済学、5.社会思想史論、6.政治学、7.法律学を並べ、8番目に思想史を挙げて以下のように述べます。

「哲学者とは認められていないが、人間性について人間社会について真剣に考えたthinkerの系列。その特徴は、(1)平易な用語でわかり易く言い表わす。(2)必ず独立した存在で、学派や学統の権威を借りない。(3)哲学は哲学史という系図に所属しなければ哲学者ではないが、この人たちはすべて哲学と無縁である。(4)高名な哲学はその弟子たちによって、その著作をますます難しくするような注釈に飾られているが、こちらにはそんな装飾は原則としてない」

また著者は、「『論語』は世界の名作である」として、以下のように述べます。

「諸子百家のそれぞれについては専門家の研究に任せる。ここでは2人の巨人だけに注意しよう。言うまでもなく、孔子と孟子である。この2人以外にも孫子あり、韓非子あり。しかも、『孫子』は世界一の兵書であり、『韓非子』はマキャベリに優ること数等、と徳富蘇峰(『読書九十年』昭和27年)が折紙をつけた。どちらもたしかに秀逸ではあるけれども、しょせんは技術の書である。

それに対して、孔孟は人生の書であるというところが違う。それゆえ『論語』をモラリストの書と見るのである。世にモラリストの書は多い。しかし、どの名作にもどこか偏りがある。ラ・ロシュフコーは村正のように斬れるが、口外することをはばからねばならぬ方面もあろう。世の著作とはそういうものである。

けれども『論語』だけは例外である。内容が普遍に徹している。いつ、どこで、誰に見せても差し支えない。日本だけではない。世界中の誰に伝えても抵抗しないであろう(特定の宗教を別にして)。これほど人情の自然に立脚した書物は見出し難い」

著者は、「仁斎が日本の学問を変えた」として、以下のように述べます。

「仁斎学は古学と呼ばれる。古典を現代風の自分勝手な気のきいた思いつきの主観で読むのではなく、『論語』が孔子によって語られたその時代において、どのような含みで受けとられ理解されたか、その思考方式を、その時代に即して解釈するのが学問の正道であると考える。

この態度を貫くためには、『論語』を読んで読んで読み抜かなければならない。仁斎の思想はその成果として生まれた古典読解法の産物である。と同時に、古典をそれが書かれた時代の常識と感覚と念慮に立ち戻って咀嚼するのを正道とする仁斎の信念は、古典学の最も妥当な姿勢として、今日の時代まで一貫して、心ある学者によって伝えられ踏襲されているのである」

また、「日本の文献学の創始者」として、著者は以下のように述べます。

「加えて、また仁斎は我が国における文献学の創始者となった。すなわち古典の成立過程の究明や編纂内容の錯誤検討、偽書吟味、図書の外側から問題を発見する研究を、文献学また書誌学または図書学と称する」

著者は、伊藤仁斎の業績を以下のようにまとめます。

1、儒学を読書の学から人生の学へと根本義に戻して決定的に転換した。

2、師が講じるのを聞く形式から同学の士による和やかな対等の討議検討に変更した。

3、漢文に独得の語彙語法の構成や、表現に特有の調子を学んで、読解力に誤りなきを期し、和臭(日本人が創った漢詩・漢文に表われる日本人流の表現の癖)を除いた。

4、四書の権威をものともせず聖典の文献批判を広く行い、書誌学の先駆となった。

5、それまで二流扱いされていた『孟子』を、『論語』を理解する鍵であると頌揚した。

6、古典を理解するには、それが成立した時代の社会意識に遡るべしと、古典学の髄を示した。

7、人間の「道」を知るためには事実に即した明白端的な説に即くべきで、また論は須く卑近であれとした。

8、「道」は「仁義」である。「人の外に道なし」である。君臣父子夫婦兄弟朋友との間に「道」がある。

9、人間の生まれたときの性はだいたい似たようなものであり、人は善を悦び悪を憎むのだから、人の性は善である。

10、生まれながらの性を拡充し存養し「道」のほうへ誘導し努めるのが「学」である。

11、仁者の心は愛を以て本体とする。ゆえに心が寛やかで偏らず、楽しんで憂いなし。

簡明を旨としたので、以上を以て終わる。

巻の上5章「最も尊い真理は知り易く行い易い」の「復習」では、著者は以下のように述べています。

「古代支那の思想界に発展を目指す志向が乏しいのは、理想の聖人をはるかに遠い昔に想定し、復古を思考の基軸とした弊害による。

富永仲基が加上の説を以て喝破した思考法を借りるとするなら、はじめは周公を理想としたかと思われる。しかしそれよりもっと上位の聖人を想定したい。そこで遡って三皇五帝を敬仰する。この段階で帝堯と帝舜が出現する。

時代の古い人ほど徳が高く聖人としての尊さが重い。この考えの反動は、世が降るにしたがって聖人が姿を見せなくなり、世間には徳行が減り人情が薄れるという末世思想である。これほど不健康な、進歩を阻害する観念はほかに見出し難い。

孔子が世に現われた意義の最たる要素は、この、古いほど偉くて及び難いと信じる古聖人神話を打ち破った思考転換である。孔子の修養による人格の円熟は、現世の生身の人間でも、努めれば堯舜を越えうるとの範例となった」

巻の上9章「人間性に即してない道徳は、真の道徳ではない」では、以下のように述べられています。

「問う。『「人の外に道なし」と言います。その論拠は何ですか』

私は以下のごとく答えた。『人とは何かと考えてみよ。人とは、君臣であり、父子であり、夫婦であり、兄弟であり、朋友である。このように立場をそれぞれ異にするものの、人間関係を成り立たせている道理はただひとつのみである。君臣にあっては義、父子には親、夫婦には別、兄弟には叙(順序)、朋友には信、いずれも両者の関係に基づいて表現が変わり、態度と所作では重点の置き方が移る。この世に人間がいなければ、そもそも道理があるはずもない。それゆえ、人と無縁な道理はないと言ったのだ』」

続けて、巻の上9章では以下のように述べられています。

「問う。『では「道の外に人なし」と言われる根拠は何ですか』

私は以下のごとく答えた。『道理とは何か、仁、義、礼、智である。これらの重要な道徳のなかに、譬えてみれば、人間はしっかり閉じ込められていて、少しの間もそこから離れることができない。離れてしまえば、人間が人間でなくなってしまう。それゆえ、人間である限り道徳は必ず守られると言ったのである。

一般に、この現実世界から外へ跳躍して論じたり、見聞できない大昔や地の果てから話を起こしたり、珍しいけれども人間の生活にとって何の助けにもならず、天下国家の政治に役立たない議論は、すべて人を惑わす邪説の最たるものである。

たとえ宇宙の外にまた同じく宇宙がある場合、かりそめにもその地に人間が生じておれば、彼らの間に必ずや君臣父子夫婦の人間関係とその構造を維持するための道徳が行われて、仁義礼智の規律を守っているであろう」

巻の上11章「孔子でも『中庸の徳を体得するのは難しい』と言った」の「復習」には、以下のように述べられています。

「宗教にせよ学派にせよ、世界に数多い聖典教典のすべては、人を何かに駆り立てる発射装置を具えている。さらに加えて、他宗他教他派を批判し攻撃するための、理論武装に怠りない。その共通性から外れた特殊な例外として、儒教と神道を挙げることができよう。仁斎は中庸を孔子の教えの極致と見た」

巻の上17章「君子と小人の差は学問の差である」の「復習」には、以下のように述べられています。

「人間の成長は学問によってしか達成できない。政治力の面でいくら苦労を重ねて有能となっても、それによって人格が向上するわけにはいかぬ。建築や工藝の技術が密になっても、世間一般に処する見識が伴うとは限らぬ。いかなる道を行くにしても、そこに学問が加わらなければ、才能も技術も偏頗になるのを免れないであろう。

仁斎は第5章で、『論語』を、『最上至極宇宙第一の書』と嘉賞した。そして、第17章では、孔子を『生民以来、未嘗て有らざるの至聖』と敬仰した。共に仁斎が史上初めて発した嘆声である。私はこれを過褒にあらずと同感する」

巻の上34章「仁義礼忠信は、人間関係を円滑にする心得である」では、以下のように述べられています。

「孔子学派における学問では、仁を第一義として尊び、それに対応して義を大切に考え、それの補いとして礼を重要視し、その基礎となる忠信を必須と見る。仁と義とは陰陽の関係にあり、組み合わさって一体となる。

したがって『程氏遺書』(程頤)に、『孟子は仁を主唱する。ただし、必ず義を以て対応させる』と説明する。両者は密接に相互依存して切り離せない。

礼は仁が崩れないように守る防波堤である。そこで程子は、『仁と礼とは相依り助ける』と指摘した。礼を欠けば仁が成り立たない旨を言うのである。自己に忠実で、かりそめにも自己を詐らない正直を忠といい、他人に誠実であることを信という。以上は学問の基本である。

ゆえに程子は、『忠信を以て下地と為』と要約した。家屋を建てるのに基礎工事が必要であるごとし。これが学問の総括である。すべては仁を為すための行程である」

巻の上39章「孔子の教えをひと言で表わすと『愛』である」では、以下のように述べられています。

「孟子曰く。『親を親しみて民を仁し、民を仁して物を愛す』。つまり、親族には特に親しみ、人民には仁、すなわち思い遣りの真心を以て臨み、そして物を愛す、すなわち生きとし生けるものに愛憐の気持ちを持つ、の意である。

そもそも君臣の義、父子の親、夫婦の別、兄弟の叙(順序)、朋友の信、これみな根本の愛から発する。その愛たるや、思いの深い真心から生じる。ゆえに以上の五徳を吟味するなら、愛に根ざしている場は真情であり、底に愛のないときは偽装にすぎない」

巻の上42章「仁とは人間が心安らかな境地であり、人道の根本である」では、以下のように述べられています。

「問う。『孔子、孟子が主唱する仁の、その趣旨をお教えください』

私は以下のごとく答えた。『仁とは、人道の根本であり、一切の善を総合した要である。天道に陰陽の二気があるように、人道は仁義の照応によって支えられている。ゆえに孟子は言う。『仁は人間が心を最も安らかにしていられる境地であり、義は人間の最も自然な行路である』と。仁と義とは離すことができないものの、いずれが肝心であるかと言えば、仁こそ決定的に重要である。それゆえ孔門の諸子は、決して仁を手の届かぬ高遠なところにあるとは考えず、むしろ日常茶飯のなかで、当たり前に処する人間関係と心得て、わざわざその意味を詮索する者はいなかった』」

巻の上43章「仁の人は他人を黙殺したり陥れたりしない」では、以下のように述べられています。

「問う。『仁が徳として完成された暁には、どのような人物になるのか、お尋ねしてよろしいでしょうか』

私は以下のごとく答えた。『承知した。慈愛の心が、すべての徳と融合して渾然一体となって発露し、自身の内面から外側へ、その何物に対しても遍く浸透し、至らぬところなく行き渡る。酷い心、冷えきった心、苛める心、黙殺する心、陥れる心、そのような他人を突き放す暗い念慮は一厘一毫も影さえ見せない、まさにこのような心情をこそ、仁という。

この人へは心を掛けるが、かの人には心を向けないというふうに区別するのは仁ではない。1人にだけは心を通わすが、10人の人にも均しく心を遣らないという不公平は仁ではない。ほんのわずかな時間、眠っている間、どんな場合にも愛の心が一貫し、心と愛がひとつになる。この状態が仁である』」

巻の上「学問は仁の実践家を育てるためにある」では、以下のように述べられています。

「問う。『人間の徳として最も高い水準にある仁の究極的な核心は、愛の心情でありましょうか』

私は以下のごとく答えた。『詮じつめれば、仁の核心は愛である。仁は建前ではなく、実行できる徳であり、志ある者なら実行しなければならない徳である。心に愛がなければ、仁という徳は目に入らない。冷酷残忍嗜虐の心があれば仁とは無縁である。ゆえに、学は仁に至って、充実した実地の徳という里程標に達し、各種の善行が可及的に為される。仁の徳たるや、その余波は遠くまで届くのである』」

巻の上46章「愛の心は水の流れのように時と処と人により千変万化する」では、以下のように述べられています。

「もともと仁者は根本に愛の心を基とする。ゆえにその気分は落ち着いている。その心は平である。心が沈着であれば、したがって心はゆったりと広く、人を毛嫌いせずに包容する。度量が大きくいかなる人にも温かい。したがって常に悠然として鷹揚である。腹が据わっていて物事に動じない。したがって気分が明るく万事に楽しみを見出し、自ずから興じる。気持ちが生き生きして見ること聞くことが面白い。したがっていつも泰然として心にかかることが何もない。

心に憂いなく思い患うことなく平安である。心が平安なときは何を為ても仕事が捗る。あれは苦手だ、これは難儀だ、などと避けるべきことがなく、すべてが穏当に成し遂げられる。このような晴れ晴れとした状態こそ、仁の道が至り着く究極である」

巻の上58章「思いやりは仁への近道であるが、仁とは別ものである」では、以下のように述べられています。

「問う。『孟子曰く。「強め恕って行う、仁を求むること近きは莫し」と。その意味は如何』

私は以下のごとく答えた。『仁と恕との相違が問題なのであろう。まず求むるという言葉に注目せよ。一般に、求むるという語は、その人が今のところ持っていないものを求むる、という意味である。この求むるという表現を、至るという字と同じに解釈してはいけない』」

また、以下のようにも述べられています。

「『仁の徳は努力したからといって成し得るほど容易ではないが、恕、つまり思いやりであれば、勉励する限り、その心を育成することができるだろう。仁は徳を具えた者でなければ達し得ないが、恕は強い意志力によって行おうとする者ならば必ず為し得る。このように意志力で可能となる恕を為しているうちに、自然と、努力によっては不可能な仁を体得してしまうという成り行きとなる』」

さらには、以下のように述べられています。

「『仁はあくまでも仁である。恕はそのままの姿において恕である。恕を大きく考えすぎて、恕を、あたかも仁に到達するための階梯であるなどと思ってはならぬ。また、仁と恕との区別は、未熟と成熟とか、または大きい小さいとか、その程度の隔差であるなどと軽く見縊ってはならないのである』」

巻の中7章「智は技巧、聖は力。目的を達するのは両方必要である」の「復習」には、以下のように書かれています。

「世界の宗教では、聖書やコーランのように単独の聖典が定められている。佛教だけは唯一の例外で、釈迦が入滅した紀元前385年(異説あり)頃から、6世紀すなわち紀元500年代、中国僧の智顗が佛典を整理分類するまでの約900年間、経文は絶えず増え続けて厖大な量に達した。すべて釈迦とは関係のない創作である。

印度のみならず佛教の通った道、ネパールはもちろんであるが、カイバー峠を越して東へ西へ、アフガニスタン、カシミール、タジク、キルギス、ウイグルなど各地に住む無名の天才たちが、奔放な空想力を発揮して、情熱的な増産に励んだと推定する。この想像を佛教界では絶対に認めないであろうが、どの宗教も遡れば国際的に合成された雑炊なのである。

佛教経典の集大成は我が国の学者が完成した。『大正新修大蔵経』全100巻各巻平均1000頁(大正13年)がそれである。1冊に経典約200巻を収録した。内容は漢訳に限られているので、もちろん誤訳と勝手気儘訳の産物であり、印度佛教とは違う支那佛教である。原典はパーリ語、サンスクリット語、印度の方言アパブランシャ語、新疆の古代史語各種である。この原典と、漢訳と、独自の日本佛教と、佛教は3種と記憶しよう」

巻の中10章「人情と欲望を自然なかたちで発揮するのが人間の生き方である」では、以下のように述べられています。

「礼と義とを以て心を抑制する意志力を失わぬ限り、人情はそのまま道となり、欲求はそのままで道理となる。情と欲とをいけないと斥ける理由はない。しかるに礼儀を以て自制する行程を踏まず、闇雲に、愛の心を断絶し、情欲を消滅させようと努めるなら、容器が曲がりすぎているのを直すのに力を入れすぎ、今度は真直に戻って使い途がなくなったような結果になる。すなわち穏やかな親しみのある物わかりのいい表情が、掻き消すようになくなって、生きている感覚もどこへやら、見ること聞くことに興味なく、生ける屍になり果てるであろう」

巻の中12章「緊迫ではなく、ゆったりとしたところに道がある」の「復習」には、以下のように書かれています。

「人間の持って生まれた情欲を肯定する。この立脚点から発したのが礼である。初めから礼ありきではない。古代の礼は道徳論の押しつけであったが、孔子の礼は調整であり、度の過ぎた情欲に対してのみ抑制となる。人間性の自然を尊ぶ。この目途から外れないゆえに、孔子の教えは万人を首肯せしめたのである。理屈で押して、美容整形みたいに人間性を切ったり削ったりする論理、さらに進んでは平均的な人間には為し得ない苦業を求める教理、それらはすべて邪道である」

巻の中13章「天下国家の治政を願うなら、人々が実行できない規律は強制するな」の「復習」には、以下のように書かれています。

「『吾れ斯の人の徒と与にするに非ずして誰と与にせん』孔子が心情を吐露したこの一句は、ほかの書物には出てこない痛切な表現である。孔子の学が、徹底して人間学であるという根本性格が、しみじみと納得できる名句である。人間は人間の群れから離れたら人間でなくなる。この認識をのちの作家が言い換えている。

夏目漱石『草枕』(明治39年)。『人の世を作ったものは神でもなければ鬼でもない。矢張り向こう三軒両隣にちらゝする唯の人である。唯の人が作った人の世が住みにくいからとて、越す国はあるまい。あれば人でなしの国へ行く許りだ。人でなしの国は人の世よりも猶住みにくかろう』」

巻の中26章「音楽が盛んなのは、民の生活にゆとりがあるからだ」では、以下のように述べられています。

「要するに、礼は節倹に生ず。音楽は余裕のある生活から生まれる。唐虞3代の世は、家庭生活が保障されており、財産に不足がなかった。それゆえ民の心はなごやかで人間関係も親密であった。晨より夕べ、春から冬へ、つまり1年を通じて誰も心安らかで何の心配もない。それはちょうど正月の吉日、他所行きの着物を着て儀容を改め、觶を挙げてお祝いのめでたい言葉を述べ、お互い長生きするよう祈り合って、家中が楽しく、年末の苦労をすっかり忘れる、そのような気分の時代であった。したがって、礼が重んじられ、音楽が奏でられるのは当然である」

巻の中36章「親孝行は、愛の究極の形である」では、以下のように述べられています。

「問う。『孝についてお聞かせください』

私は以下のごとく答えた。『孝は愛を以て本とす。愛するときは、すなわち従順である。親に従順であれば、為すことすべて徳行となる。順とは父母の心に逆らわざる、この一筋である。自分の親に愛を以て仕えずして、他人に愛情を向けるのを、道理に背く悖徳という。自分の親に従順ではないのに、他人に従順なのを、為すべからざる逆徳という』」

巻の下17章「正しくない学問は、人心を惑わし国家を乱す」では、以下のように述べられています。

「問う。『老荘の学は孔門を指して異端と見做します。けれども老荘の学を好んだところで、そんなにひどい害はないと思いますが』

私は次のごとく答えた。『老荘の害は上っ面だけを眺めている限りでは風邪引きぐらいにしか見えないが、その症状を拡大するときは、その害が明々白々に浮かびあがる。世の一般人がこの学を好むとなると、真先に必ず礼法を憎み、自分の身を引き締めることを厭う。それゆえ家業を潰し家を保持できなくなるまでいってしまう。況んや国家の柱石たるような重要人物が、老荘に耽ったりしようものなら、その害は国家天下に広く及び、人心は意欲と希望と張りを失い、風俗は日に日に頽廃し、世の秩序が乱れて国家の体をなさなくなる。恐れざるべけんや』」

「『童子問』秀逸語録」では、著者の谷沢永一が「学者であり、モラリストでもある仁斎」として、以下のように述べています。

「仁斎は単なる学者ではなく、懐の深い悠揚迫らぬモラリストであった。それゆえ仁斎の全貌を洩れなく理解するためには、『童子問』の鋭鋒を振り仰がなければならない。

書いては消しまた書き直し、生前ついに版行せず、条項を次第に増やしていった『童子問』のなかには、仁斎が確信を以て語りかける箴言が、見事に要約した表現を以て鏤められている。その要となっている仁斎独自の洞察眼は、一度ならず重ね重ね、肝に銘じて然るべきではなかろうか。仁斎は日本のセネカでありモンテーニュであり、ラ・ロシュフコーである。同時にまた近世人文学の始祖であり、内部証明に基づく文献学の開拓者であり、日本儒学の創始者である。その活気に満ちた訓誡を、もう一度心を澄まして聞きとりたい」

「解説―伊藤仁斎について」では、冒頭に「学問の本質に迫った仁斎」として、「伊藤仁斎は、我が国における学問の意味内容を、史上最初の明確な気魄を以て、根本からの転換更改を促進させた」と書かれています。また、著者は以下のように述べるのでした。

「仁斎は問う。『学問とは何か。学問なるものは、文献を覚え込む表面的な知能を誇る競争にあらず。学問とは、文献の出典を探索する訓詁注釈にあらず』

仁斎は、学問の真実なる核心を衝いて痛切の言を発する。学問とは、学ぶべき者が生を享けたひとりの人間として、どこから見ても捩れて欠落した羸弱がないよう、聚合する人の世に立ち交じって生きるのに、必要にして十分な道徳の自戒を身に体し、謙虚で沈着で温和な性を養い、親族とは自然で円満な親しみを醸しだし、以上のような自己を円熟した人格に成育する過程、その努力がすなわち社会生活の適格者となるための道である」