- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.12.16

『決定版 日本人論』渡部昇一著(扶桑社新書)を読みました。 「日本人だけがもつ『強み』とは何か?」のサブタイトルがついています。 本書は、2011年6月に刊行された『知っておくべき日本人の底力』(海竜社)を加筆修正し、大幅に改訂した内容となっています。

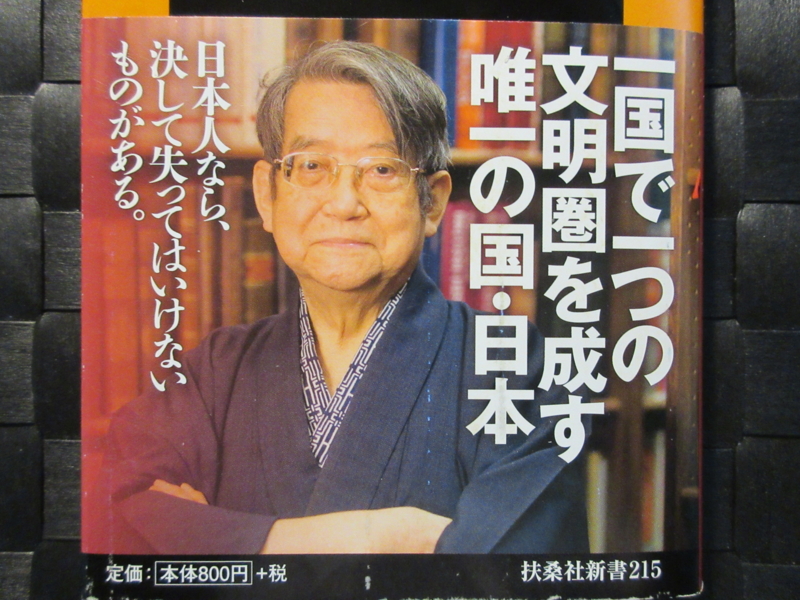

本書の帯

本書の帯

帯には「世界一」とも呼ばれるじたくの書斎に立つ和服姿の著者の写真が使われ、「一国で一つの文明圏を成す唯一の国・日本」「日本人なら、決して失ってはいけないものがある。」と書かれています。

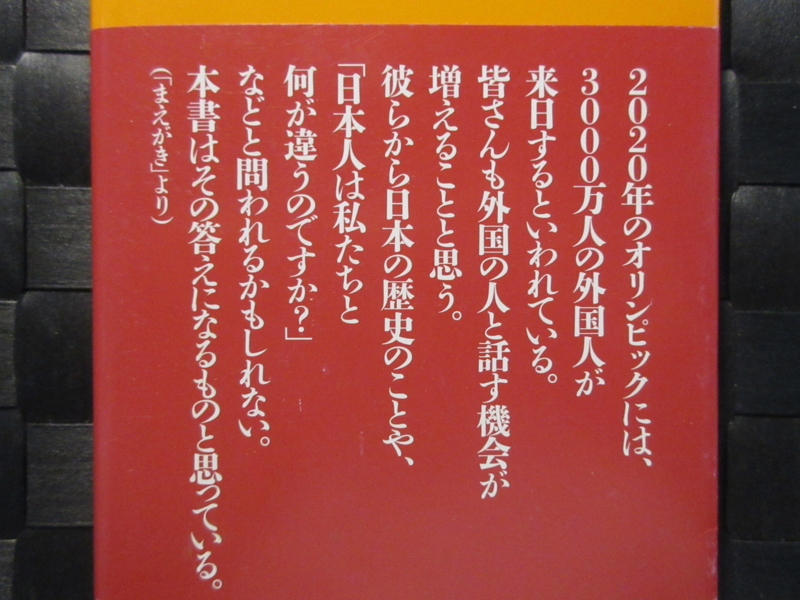

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「まえがき」

序章 日本人が決して失ってはいけないもの

第一章 日本人がもつ「不変」の力

第二章 対立ではなく融合していく日本人の宗教観

第三章 日本人のDNAに潜む「もののふ」の力

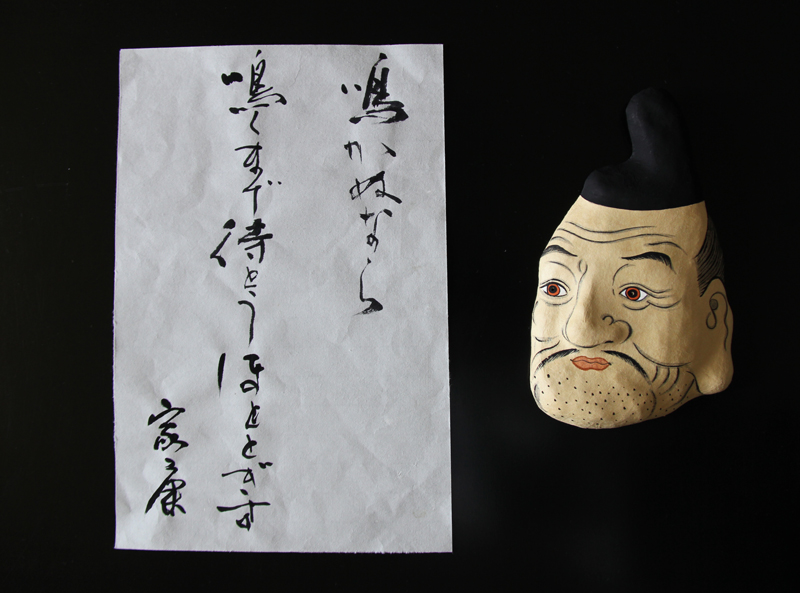

第四章 信長・秀吉・家康が、現代に残した教訓

第五章 一国で一つの文明をもつ国・日本

「まえがき」で、著者は以下のように書いています。

「未曾有の被害を被った東日本大震災の時、人々は混乱なく整然と並び、暴動や略奪行為もほとんど起こらなかった。自分のことより人を慮る態度に、世界は驚嘆したというニュースをお聞きになったのは皆さんご存じの通りだろう。そして、2016年4月に発生した熊本地震は、改めて地震災害の恐ろしさを実感させられた。にも関わらず、東日本大震災の時と同様、被災者たちは秩序を保ち自制した避難生活を今でも送っている。 厳しい状況におかれても、自分のことばかりではなく、他の被災者を慮り、手を差し伸べているのも変わりはない。海外では、人種問題から端を発したロサンゼルスの暴動事件のように、いったん世の中が無秩序になったと思えば、民衆は暴徒と化し、店舗や人家を破壊したうえ、金品を強奪するということは普通に起こることなのである。 なぜ、日本人は大震災のような中でも、世界が驚嘆するような秩序を保つことができたのか? 本書のテーマはここにある」

日本人というものは、どういう歴史を辿って形成されてきたのでしょうか。 日本人自身がそれを理解できていないようにも思えますが、著者は日本人のもつ歴史の連続性にあると考え、以下のように述べています。

「これは日本の皇室の連続性と関連している。日本の皇室は他の国の王朝とは異なる特色をもっている。ほとんどの国は、時代によって王朝は倒され、時には支配者の民族が入れ替わっている。ところが、日本の場合は『古事記』『日本書紀』に示されている通り、神話から始まる皇室が万世一系の流れで現代に受け継がれて連続性をもっているのである。 日本の歴史をみたとき、この万世一系の連続性を考慮しない限り、説明が不可能な史実が日本史には随所に存在していることが本書を読み進めていただければわかるはずである」

序章「日本人が決して失ってはいけないもの」では、「日本は、一国だけで一つの文明圏を成す存在である」として、著者は述べています。

「西洋人がかつて、『キリスト教圏』『イスラム教圏』『東洋文明圏』の3つに分けていた文明圏を、イギリスの歴史家トインビーほかが6つないしは7つに分けた。その7つとは、『西欧キリスト教文明』『ロシア正教文明』『イスラム文明』『ヒンズー文明』『シナ文明(中華文明)』『日本文明』『中南米ラテン・アメリカ文明』である。最近では、アメリカの学者も同じような分け方をしている。日本が1つの文明圏となっている」

「その栄えある一国一文明が今、侵されようとしている」と警鐘を鳴らす著者は、その引き金を引いたのはアメリカの占領政策であるとして、以下のように述べます。

「マッカーサーは、のちに反省して、『日本は主として自衛のために戦争に入った』とアメリカの上院で証言したが(1951年5月)、肝心の日本がその待望久しい証言を国民に知らせようとしなかった。 なぜか。それは、受け入れると困る人々がすでに日本国家の中枢を占めていたからであり、厳然とした事実がなかなか浸透しないわけはここにあるのである。つまり、信じがたいことかもしれないが、公職追放で空いた穴を、コミンテルン系統の学者で埋めるという占領政策がいまだに生き続けているということだ。そもそも、コミンテルンの基本的な発想は、国境をなくしてしまうことにある。だから、一国で1つの文明圏を成す日本国家を認めるわけにはいかないのだろう」

また、著者は以下のようにも述べています。

「もしかしたら、日本が過去において、のみ込まれることなく日本独自の文明圏を築くことができたのは、島国が幸いして、外来文明は少しずつしか入ることができなかったからなのかもしれない。少しずつなら消化吸収して、血肉化することもできる。 日本と韓国の違いはそこにある。韓国は、よく日本に仏教をもたらしたのは朝鮮半島の百済であると自慢する。しかし、彼らに、仏教以前何を信仰していたのかを尋ねても答えられないのだ。じつは日本と同じ神道だったのに、仏教国シナと地続きであるがゆえに、仏教伝来も少しずつというわけにはいかず、一気に席捲されてしまったのである」

「日本人だけがもっている『強み』とは何か?」で、著者は以下のように述べています。

「私の見るところ、日本には、仏教の伝来や武士が支配するようになった鎌倉幕府など、5回の国体の変化があった。しかし変化はしたが断絶はしなかったのである。仏像の伝来に関しては、前にも述べたように、神道は仏教に取って替わられることなく、仏教をうまく融合させてしまった。神も仏も同じもので、それが現れる国によって姿を変えるのだと解釈したのである。つまり天皇は、常に神道の大祭司という立場を維持したことになる。隠居して法皇になるという時代もあった」

続けて、著者は以下のように述べています。

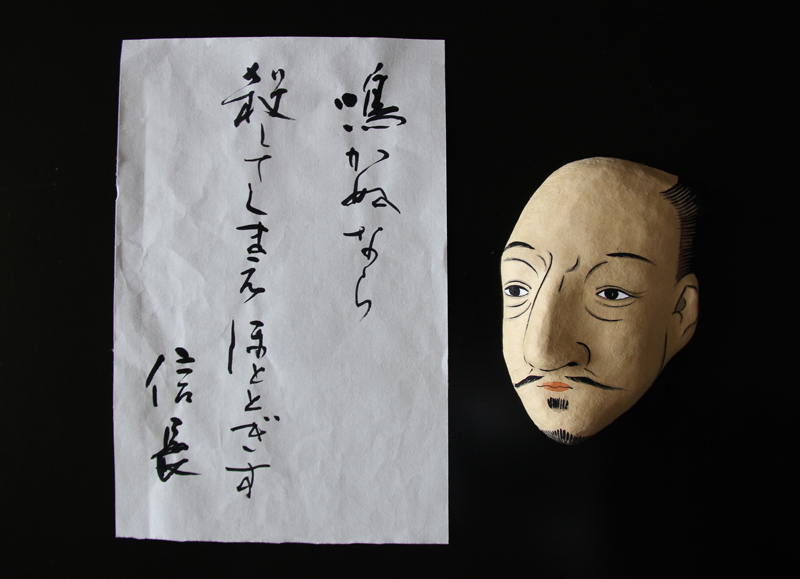

「やがて、武士が天下を左右するようになったが、彼らは、天下を治めることを望んでも、天皇になろうとはしなかった。それは、戦国時代に天下を争った武将たちも同じだった。自らを神と称したといわれている織田信長(1534~82)でさえ、天皇になろうとはしなかったのである。それは、おそらく神話時代に、天孫降臨の詔勅といわれるものにすでに示されている豊かな四季に恵まれた日本と神話時代から続いている皇室を持つ国民ならではの知恵であろう。自然や人や他国と対立せず、拒否せず、排除もせず、それを受け入れて自分の中になじむように収めてしまう知恵が養われた。すべてを受容するというこの知恵は、日本人の体質になっている。すなわち、それが日本人の『強み』なのである」

第一章「日本人がもつ『不変』の力」で、著者は「二千年以上続いている組織は、日本の皇室とローマ法王だけ」として、以下のように述べています。

「2000年もの間、継続した大きな組織は、日本の皇室とこのローマ法王庁の2つだけである。ローマ法王庁の場合、世襲制ではないが、使徒伝来のすべてを男子が司どってきた点で、日本の皇室と似たところが多い。日本の皇室もローマ法王庁も、幾多の困難や危機やスキャンダルを乗り越えて、現在に至るまで、同じ組織を保ち続けている」

また、日本の皇室とローマ法王庁の共通点について、著者は述べます。

「両者の共通点は、財力や武力で支配する組織ではないということだ。ローマ法王庁にしても、皇室にしても、普通の国から見れば吹けば飛ぶような財力しか持っていないし、武力はないのである。財力も武力も持たない組織がなぜ、ここまで続くことができたのか。 それはやはり、この2つの組織が、その内部に属する人々の精神的な支えとしての働きをしているからである。それがそれぞれの組織のアイデンティティーであり、バチカン市国や日本国家の『芯』を生み出しているのである。組織がその『芯』を維持する最大の条件は、組織としての原理を動かさないことだ。日本ならば男系世襲を守ることであり、ローマ・カトリック教会ならば、法王(使徒の後継者代表)は結婚せず後継者を男子に限ることなのである」

著者は、「日本は神話が今も生きている」として、「神」について以下のように述べています。

「神という概念は、語源的には『上』という意味からきている。だから、『カミ』というのは上にいる存在を意味する。このことはいろいろな場所で確認できる。 大きな商店や農家や料亭などでは、そこの使用人を支配する主婦を『おかみさん』と呼ぶが、それも『カミ』からきたものだ。また、一族の『カミ』は氏神であり、武蔵国の長官は『ムサシノカミ(武蔵守)』だった。一番偉い公卿は左大臣で、『一の上』である。さらに一番上にいる天皇は『オカミ(御上)』である。そして死者たちもカミとなる。つまり天皇はこの世とあの世の中心にあって、祈る存在である。ローマ式に言えば、pontifexsummus(最高祭司長)である。ちなみにpontifexの語源は『橋を作る者』である。ローマも多神教であったので、皇帝はその死者の世界と現世との『橋』になる人ということであった。日本と似ている発想であった」

また、「日本人に刷り込まれている独自の宗教観『両部神道』」として、著者は以下のように述べています。

「人間を超えた神聖なる存在があるとするならば、それは、それぞれの民族の特徴に応じた形で現れるに違いないと考えた。インドにおいては釈迦とか如来とか菩薩の姿で現れ、日本では古代の神々の姿で現れたのだと考えたわけである。これは本地垂逆説といわれる日本独特の神学である。こうした神仏調和を果たした宗教は『両部神道』などといわれている。しかし、日本民族はこうした刷り込みをされ、現代の日本人の意識にまで及んでいるのである」

さらに、「神話とダーウィンの進化論が共存できる日本人の柔軟性」では、著者は以下のように述べています。

「聖なるものは、その土地にあったそれぞれの形で、いかなるところにも現れるという思想は、近年、宗教学者の間でようやく言われ始めたことだ。それを私たちの祖先は、古代の昔に解決してしまった。大日如来はイコール天照大神なのだ。 純粋で根強い神道のところに、これまた深遠な哲学や神学をはらんだ仏教がやってきた、さてどうしよう。そのとき、日本人は知恵を絞った。吸収し、融合させてしまえばいいではないかと考えたわけだ。伝教大師(最澄・767~822)や弘法大師(空海・774~835)の頃から次第に日本人の常識になったのである。何でも消化吸収してしまう、この柔軟性が、日本人のまさに『強み』なのである」

第二章「対立ではなく融合していく日本人の宗教観」では、著者は「宗教戦争と無縁な日本人を作り上げた『本地垂迹説』」として、著者は、欧米と違って日本では絶対に宗教戦争など起りえないと述べます。

「たとえば、織田信長が延暦寺を焼いたのは、あれは政治勢力VS僧兵だった。また、徳川幕府が島原の乱を抑えたのは、宗教VS宗教ではなく、世俗世間VS宗教だった。強いて言えば、戦争まではいかなかったのだが、明治維新の前夜に『廃仏毀釈』の運動があった。しかし、これにしてもわずか2、3年で終わっている。これは神道の原理主義運動であって、両部神道に反対した。維新のような革命的時期には一時的に力を揮ったが、間もなく政府も国民も神仏共存共栄の伝統に戻った。かくも、宗教で戦争まで引き起こす民族とはまったく一線を画す感覚をもつのが日本人なのである」

また、「日本には、『民族宗教』が雄大なる『聖地』として残っている」として、著者は以下のように述べています。

「世界の中には、民族宗教で先祖を崇拝する宗教を持つ国はあるが、それが雄大な形で立派に残っているというのは日本だけと言える。八幡信仰の総本宮である宇佐神宮は、応神天皇の御神霊を八幡神として奉ったものだが、ここで初めて仏教文化と、神道が融合している。唐に倣って律令国家を目指していた我が国では、南九州の隼人がそれに強く抵抗し、8世紀初頭には反乱を起こしている。この反乱には、八幡神を神興に乗せるため宇佐の人々も参加していたのだが、後に、隼人との戦いで殺傷の罪を後悔した八幡神は、仏教に救いを求めたといわれる。これが、神仏習合思想の先駆けとなった」

「東京の真ん中に明治神宮という広大な森林が作られている意味」では、著者は以下のように述べます。

「明治天皇が亡くなられたとき、世界的大都市の東京の真ん中に明治神宮という広大な森林林が作られているが、あれは日本中の青年団が木を持ち寄ってきたものだ。もともと多少の木々は残っていたとしても、ほとんどが植林である。近代西洋文明の輸入を実行された天皇が亡くなられると、近代都市東京の真ん中に大森林が生まれた、ということは、日本文明のわかり易い特徴である」

続けて、著者は以下のように述べています。

「それほど我が国では森林にこだわりを持ち、これを崇拝している。しかし、たとえばキリスト教を見てみると、原則として木を切り払ったところに教会が建っていることが多い。そのため、森の中の教会というのはほとんど見当たらない。なぜ木を切り払う必要があったのかといえば、彼らは最初から森というものを敵視していたというところに理由がある。 彼らは、キリスト教を布教するときに木を切って見せて、つまり自然を征服し、それより偉い神を選ぶように促していたのである」

さらに、「七福神にみる日本人の最高傑作な宗教観」では、著者は日本人の宗教観について以下のように述べるのでした。

「仏教という、最初は国を超えて入り込んできた、まだ毒素(民族宗教に対してである)を持った宗教が、うまく毒抜きされ、そして民族宗教とともに栄える。この事実は、勝ち負けという二極化した世界の中では特異な出来事である。二極化の中にあっても、相手も自分も共に栄えること。対立ではなく融合することがじつは最高の解決方法であること。現代の私たちが理想としつつも、なかなかやり遂げることの困難な、『WIN-WIN』関係の最高傑作が、日本人の宗教観にはちゃんと残されているのである。宗派の違いで戦争まで勃発する宗教の世界にあって、この絶対に解決不可能と思える問題を巧妙に解決し、潰れることなく潰すことなくうまくやってきたのが、まぎれもなく日本人である我らが祖先なのである。これを『日本の強み』といわないで何というのか」

第三章「日本人のDNAに潜む『もののふ』の力」では、「現実主義の鎌倉武士の心を捉えた精神鍛錬重視の禅宗」として、著者は述べています。

「平安朝以来、それまで仏教といえば、僧侶も一般の人々も、仏前や菩薩像の前に護摩を焚いて平伏し、ひたすらオカルト的儀式によって御利益に与ることを願うというスタイルだった。だが、いくらこうしたことをやっていても、敵が来れば殺されるのだから、武士の感覚からして、こうしたやり方はどうしても肌に合わなかった。 武士というのは、どこまでも女々しいことを嫌っていた。それがどれ程のものだったかといえば、たとえば、自分が矢に当たったときに、通常は『矢に射られた』と言うものだが、武士は決してこのように受け身でものを言わなかった。つまり彼らは、『額を射られてうち伏しぬ』と言うべきところを、『額を射らせてうち伏しぬ』と言わなければならなかったのだ」

続けて、著者は武士について以下のように述べています。

「これが武士の感覚なのだから、護摩焚きオカルティズムでは根本から馴染みようがない。こうした中、颯爽たる禅僧を見たときに、武士たちはこぞって『これだ!』と、飛びついたのである。そもそも禅宗とは、仏教というより精神修行そのものであるため、カトリックの神父であっても座禅を行う者もいる。宗派としての教義教則が大切なのではなく、あくまでも只管打坐で修行するということが大切で、こうした精神鍛錬重視の教えが現実主義の武士の心には響いたのである」

「日本人のDNAに潜む『もののふ』の力」では、著者は西洋の騎士道にも言及し、以下のように述べています。

「西洋の騎士道も日本の武士道も、究極の目的は『お国』を守り、その平和を築くことにあると言えるだろう。しかし、日本の武士道には、武人としての責務・立場を超えた、精神文化が育った。その世界史に類を見ない『もののふ』の文化・精神・技能は、もちろん現代の日本人にも受け継がれているはずである」

続けて、著者は「もののふ」について以下のように述べます。

「道義・道理を重んじ、神仏を尊び儒教や禅宗に学び、守るべきもののために死力を尽くす。そして、武人でありながら、最終的には世の中の安定・平和のために身命を賭す。 徳川250年の安定は、世界史的にも珍しい成果であるが、その後の歴史の曲折の中にも決してこの『もののふ』の力は失われていない。日本人のDNAに潜むこの日本武士道の倫理・道義力こそ、『日本の力』となって、これからもこの国を守り、支えるはずである」

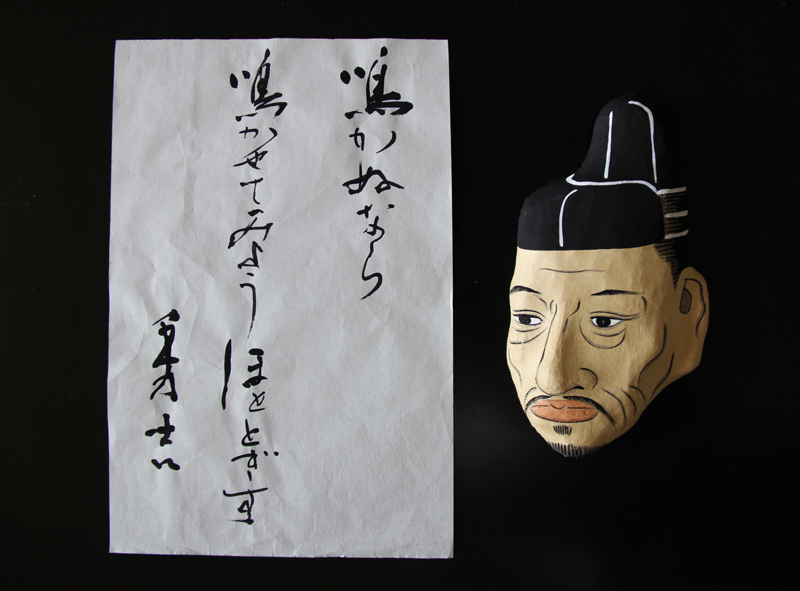

第四章「信長・秀吉・家康が、現代に残した教訓」では、戦国時代を代表する織田信長・豊臣秀吉・徳川家康という3人の英雄を取り上げ、著者は以下のように述べています。

「信長・秀吉・家康3人のもつ、三者三様の武将として統治者としての『力』がここにはある。この3人は”無数の教訓”を有しており、この3人のお陰で日本人全体の一種の人生知のレベルが上がっているような気もする。 新しく変わらねばならないと思ったときには、『信長の力』に強く影響を受ける人もあるだろう。また、出世を狙う人は『秀吉の力』からインスピレーションを受けるだろう。耐えるときには耐え、長く会社を続けようと思う人は『家康の力』を思い起こすことが多いに違いない。 周辺には、謙信あり、信玄あり、毛利元就(1497〜1571)ありと、数々勇将はいるが、私はとくにこの3人に『日本人としての生き方の教訓の宝』があると思う。それはシナ人の人生の宝が、『三国志』や『十八史略』や『春秋左氏伝』にあるのと非常によく似ている」

また、「武士階級から受け継いでいるもの」として、著者は述べます。

「『啓蒙とは何ぞや』ということについて書いた、カントの有名な短い論文がある。その中でカントがいちばん具体的に称えているのは、プロイセンのフリードリッヒ大王(1712〜86)のことだ。フリードリッヒ大王は、『何を信じようと、何を書こうとかまわないが、私の国の中では私の命令に従え』と言っている。言い換えれば、『宗教なんてどうでもいい、でも国王としての私の命令だけは聞け』ということだ。それが偉大なる啓蒙の君主としてカントも称えた。 これはまったく徳川時代の啓蒙と一緒だ。宗教の伝道をして、改宗しなければならないなどというめんどうなことはやめて、代々続いた自分の宗教をやればいい。 また、たとえ自分の家の宗教が決まっていても、当人が別の宗教を信じてもかまわない。しかし葬式や法事や付き合いは原則として先祖と同じ宗教でやれ、というのだ。どちらにしても宗教なんて大したことはない」

第五章「一国で一つの文明をもつ国・日本」では、「鄧小平も倣った”日本式”とは何か?」として、著者は以下のように述べています。

「20世紀で世界に貢献したものは、アメリカ以上に日本がいちばんではないかと経営・社会学者のピーター・ドラッカー(1909~2005)も言っている。その貢献とはどういうことかといえば、1つは、日本が明治維新で植民地にならず、日本独自の政府を作った事実だ。もう1つは、他国のものであっても優れた技術は入れたほうがいいということである。この2つを日本は世界に、とくにアジア諸国に手本として示したというのである。つまり、欧米列強に絶対に敵わないと思っていたアジア諸国に自分たちにもできるかもしれないという希望を持たせることとなったのである」

また、「日本人であるがゆえにもらえなかったノーベル賞があった」として、著者は以下のように述べています。

「20世紀を21世紀に渡すことに成功したのは日本だという見方が成り立つ。というのは、20世紀の初年と、21世紀の初年を比べてみると明瞭である。20世紀の初めごろは、人種差別が当然であった。進化論が不当に拡大されて、人類進化の順序は、類人猿、黒人、褐色人、赤色人、黄色人、白人となっていると感じられていた。その差別意識の根源は、近代の数学や自然科学や近代工業は、目の青い白人にしかできないと思われていたからである。そして日本人以外の有色人種もそう思い込んで白人支配を当然と受け入れるようになっていた。しかし、日本がたちまち欧米の数学、自然科学、近代工業をマスターして、ヨーロッパ諸国もできないような圧倒的な大戦争をすることができることを世界中は見たのだ。皮膚の色と進化程度は関係ないことが皆にわかった。それで21世紀になった時には『各民族は平等』ということが、国連でも公理になっている。この『公理』は日本人が地球にいなかったら、半永久的に認められることはなかったであろう」

さらに、「西ヨーロッパの発達史によく似ている日本のダイナミズム」として、著者は以下のように述べています。

「日本のダイナミズムは、西ヨーロッパによく似ている。巨大なローマ帝国が西と東に分裂して以来、東ローマ帝国は15世紀の半ばに滅亡するまでほとんど変わらなかった。 しかし、それに対して、西ローマ帝国は、その瓦解後も神聖ローマ帝国から近代国家ができてきて大きく変化し、その間に宗教改革もあった」

続けて、著者は「ダイナミズム」について以下のように述べます。

「ダイナミズム、日本語では『活動力・迫力』を意味する。つまり、日本の歴史は、ものすごい活動力と迫力をもって、政体から文化まで変えつつ現在に至っているのである。それらの変化にうまく対応する曖味さは、日本人の1つの知恵といえるかもしれない。それだけに、変化しないものとしての朝廷と神道が占める役割は大きいといえよう。それが、潰物石のように、日本の『強み』となっているのである」

「文明と文化の大きな違いとは何か?」では、著者は述べます。

「およそ、文明を形作る要素にはいろいろある。国家によってもそれは違うが、日本に限っていえば、それは何度も言っているように皇室と神道という、古代から続く伝統だ。もしかしたら、仏教や言葉があれば、文明の要素として十分だという人がいるかもしれない。しかし、仏教はそもそも外来のものであるし、伝来してからもいろいろな宗派に分かれ、日本国家に統一した文明を作るだけの力は持っていない」

また著者は、「文明と文化の違い」について以下のようにも述べています。

「仏教や言葉が、日本の文明を発達させてきたことは十分認めるが、それだけでは、独自の文明とはいえないのである。というわけで、もし、皇室と神道のない日本だったら、そこにあるのは『文明』ではなく『文化』なのである。先の例でいえば、それぞれ、北條が作る文化、足利が作る文化ということになり、いわば、シナ文明圏の中の日本文化ということになるわけだ。文明と文化は、似ているようで大きく違う。文明は継続的なものであり、文化は時代的にも地域的にも分けて語り得るものだ。つまり、ある時代やある地域のある特徴的なものが『文化』なのだ」

「国の継続は、力ではなく精神的権威こそ重要である理由」では、著者は軍隊に言及し、以下のように述べています。

「軍隊という武器を持った人間が、最高の権力者として君臨するのが世の常なのである。しかし、それがかえって、政権の危うさのもとになっているのだから皮肉なものである。もし、軍隊が反旗を翻したら、政府はあらという間に転覆するに違いないのである。 そういう意味で、日本という国は、軍隊を持たない皇室を、もっとも上の地位に祭り上げることで皇室を存続させてきた。力と力の戦いによる権力争いから遠ざけてしまったのである。その結果、皇室は長続きしてきた。いわば、皇室は、精神的な権威を持つことで、最強の存在になったわけだ。これは前にも話したバチカンとの共通性のもう1つの側面である」

また、「日本は、世界の模範となるべきである」として、著者は述べます。

「1492年、コロンブス(1451頃~1506)がアメリカ大陸を発見した。この発見によって、世界は大きく変化した。15世紀から20世紀まで、白人が他の文明圏を植民地化し住民を奴隷にしていった時代が続いたのである。 これを、初めて実力で破壊したのは日本だ。確かに井伊直弼(1815〜60)が結んだ条約は、不平等条約だった。しかし、植民地になることなく維新を迎えた明治政府は、不平等条約にある2つの不平等の撤廃、すなわち関税自主権を回復することと治外法権をなくすことに努力した」

続けて、著者は以下のように述べています。

「治外法権をなくしたのは日清戦争前後、関税自主権を回復したのは日露戦争後のことだった。日本は、完全に実力で不平等の撤廃に成功したのである。つまり、日清、日露の2つの戦争のお陰で、日本は欧米”先進国”、と平等で対等の国になれたわけだ。それもこれまでやってこなかった近代戦で勝っているのである。陸戦でも負けなかったし、日本海海戦は空前の大勝利だった。とくに日露戦争は、近世に入ってから有色人種が白人に勝てた最初の例である」

そして本書の最後に著者は、ドラッカーの名前を挙げて述べるのでした。

「オーストリア生まれのアメリカの経済学者であり社会学者であるピーター・ドラッカーも、『冷戦を終わらせたのは日本である』という主旨のことを語った。あのドラッカーが言ったことで、日本人が果たすべき役割が改めて見えてきたような気がするではないか。日本は、今後の世界の師表になるように生まれてきた民族なのである。かつての古代ヨーロッパでアテネがそうであり、後にローマがそうであり、近代ではイギリスがそうであり、最近ではアメリカがそうであったように、第3次大戦のない世界においては、日本が師表、国の在り方としての導きの星になり得るのではないかと思うのである」