- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.12.30

『年を取るのが楽しくなる教養力』齋藤孝著(朝日新書)を読みました。

人生90年時代を迎え、問われているのが現役を退いてからの過ごし方です。「余生」と言うよりも、ようやく迎えた「ゴールデンタイム」充実させる方法を紹介した本です。帯には著者の写真とともに「ささいなことに人生の幸福を見出す技術 それが教養だ!」「賢者の知恵に学ぶ人生後半戦の楽しみ方。」と書かれています。

本書の帯

本書の帯

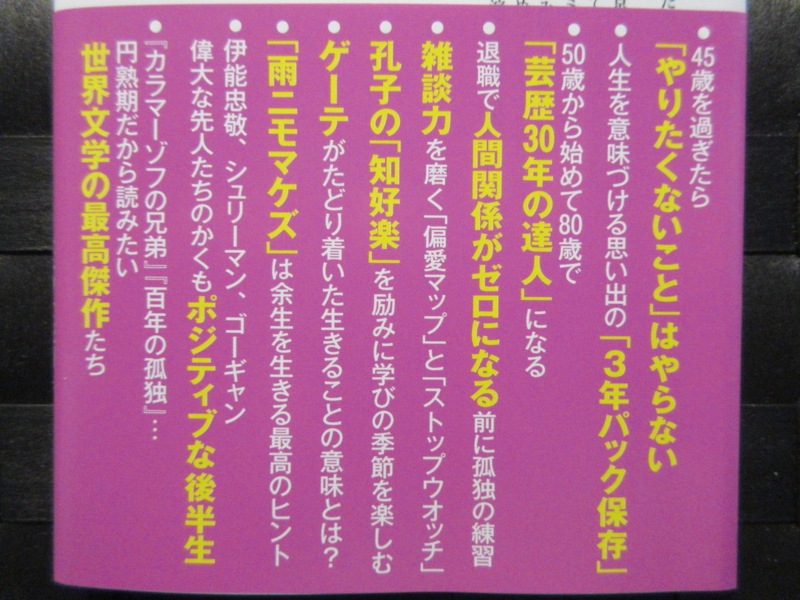

また帯の裏には、以下のように書かれています。

●45歳を過ぎたら「やりたくないこと」はやらない

●人生を意味づける思い出の「3年パック保存」

●50歳から始めて80歳で「芸歴30年の達人」になる

●退職で人間関係がゼロになる前に孤独の練習

●雑談力を磨く「偏愛マップ」と「ストップウオッチ」

●孔子の「知好楽」 を励みに学びの季節を楽しむ

●ゲーテがたどり着いた生きることの意味とは?

●「雨ニモマケズ」は余生を生きる最高のヒント

●伊能忠敬、シュリーマン、ゴーギャン。偉大な先人たちのかくもポジティブな後半生

●『カラマーゾフの兄弟』『百年の孤独』・・・・・・。円熟期だから読みたい世界文学の最高傑作たち

本書の帯の裏

本書の帯の裏

さらに、カバー前そでには以下のような内容紹介があります。

「教養こそが人生の幸福度を上げる武器。古今東西の賢者に学ぶ『円熟期』の作法! 人生90年時代を迎え、問われているのが『余生』の過ごし方。『エネルギー』と『価値観』をギアチェンジして、これからの時間を楽しいことだけで埋め尽くそう。ゲーテが到達した生きることの意味。福沢諭吉の『社交のすすめ』。生まれたからには一度は読みたいドストエフスキー。古典から現代作品まで縦横に参照しながら、先達たちの教訓を学ぶ。あなたの人生後半戦を豊かに彩る教養への招待!」

本書の「目次」は以下のようになっています。

「はじめに」

序章 「人生時間」を考える

孔子の「成熟のプロセス」

アドラーの「人生の三つの課題」

エリクソンの「ライフサイクル論」

魂の解脱を目指すインドの「四住期」

三十歳から考える「新・四住期」

人生九十年時代の高齢者とは

段階的に「エネルギー」のギアチェンジをする

「価値観」をスライドさせる

四十五歳からは無理に突っ走らない

「三年パック」で人生を意味づける

第一章 趣味を究める

生涯を通じて自分を支えてくれる趣味

好きなものを増やして「精神のアンチエイジング」を

一人の監督の世界に浸る

全集から自分だけの宝物を見つける

案内役を見つける

関連動画をたどってお気に入りを探す

ライブ空間は「命の洗濯」

ちょっとした「違い」に注目する

楽しみが残りの人生時間を上回る時代

第二章 学びの真髄に触れる

学びの季節がやってきた

スタート地点は自分で決めるもの

習い事でゼロリセットする

下手でもとにかくやってみる

年を取るほど恥をかくのがうまくなる

「ハレ」の日でリズムをつくる

人と関わりながら腕を磨く

学びを通して他人の感性を取り入れる

五十歳から始めるのでも遅くはない

第三章 社会に貢献する

対するものが大きいほど得るものも大きい

形のない身近な文化を伝える

百年先に残る仕事

「雨ニモマケズ」にみる余生の心得

「愚公山を移す」の精神で生きる

伊能忠敬に学ぶ五十歳からのチャレンジ

若い世代に志を引き継ぐ

すごい仕事を成そうとするよりすごいものを継承する

翻訳に挑戦して文化に参加する

古典から学んだものを還元する

第四章 社交を楽しむ

余生的人間関係を仕込む

広く浅い社交のすすめ

社交の基本は雑談

威張る人は場になじめない

時間意識を強く持つ

質問で雑談力をアップ

話を弾ませるには「軽く驚く」

好きなものがたくさんあれば雑談ネタに困らない

人間関係は常に三本柱で

第五章 孤独と付き合う

寂しさと高齢化はセットではない

相棒を見つける

物語の世界を生きる

登場人物に自分を重ね合わせる

スケールの違う人生を体験する

映像作品で別世界に浸る

はまったアナザーワールドはどんどん広げる

世話することで存在意義を得る

世話するものが自分を支える

パターン化した毎日を楽しむ

移ろう自然に感情を重ねる

一人時間を練習する

第六章 老いや死と向き合う

わがままになれる老年期のよさ

漱石が至った「則天去私」の境地

更新し続ける意欲が明日に向かう力になる

視力の衰えさえも表現したモネ

老いを笑いで受け止める

人間の防御本能が死の恐怖を生んだ

マイナスの想像力をプラスの想像力で打ち消す

身体から脳に働きかけて不安を鎮める

死を意識することが生の力になる

自然に自分を溶かし込む

大きな物語に身を委ねる

物語と哲学で生きる意味をとらえ直す

「おわりに」

「本書で取り上げられた作品」

「はじめに」で、著者は現代が「人生九十年時代」に突入したとして、以下のように述べています。

「この残された膨大な時間を生きていくためには、それまでとはまったく違う新しい人生観が求められます。そこで、私は人生の後半戦を楽しく生き生きと過ごすためのキーワードとして『教養』を挙げたいと思います。

文学や音楽、美術など古今東西の文化や芸術に学び親しむことは、人生に彩りをもたらしてくれます。ただそう言うと、『年なんだからいまさら教養を身につけてもしかたがない』『年を取ってから新しいことを学ぶなんて面倒だ』などと思う人もいるかもしれません。でもそうした考えは至極もったいないと思うのです」

第一章「趣味を究める」では、「全集から自分だけの宝物を見つける」として、著者は以下のように述べています。

「小説にしろ、映画にしろ、作品は1つの世界をつくりあげます。私たちはその世界で遊ばせてもらう身です。その世界に浸り切って、いいも悪いも含めて全部味わっていくと、その作者をより身近に感じられるようになります。時代も空間も超えて1人の人間と深くつながっていく没入感覚。それこそが本や映画などの芸術作品のもっとも高度な楽しみ方であり、醍醐味でもあるのです」

また、「楽しみが残りの人生時間を上回る時代」として、著者は以下のように述べています。

「趣味を存分に楽しむためには、『幅広さ』と『深さ』の両方が必要です。

これまでなじみのなかったものを見たり聴いたりして、さまざまなジャンルに手を出してみる。そして気に入ったものが見つかったら、今度はそれを深く掘り下げていく。その両方のベクトルがあってこそ、厚みのある趣味ライフが送れると思います」

多趣味な著者は、何百時間もの映画を録画し、読み切っていない全集をたくさん所蔵し、しかもクラッシックのCDも大量に購入したそうです。著者は以下のように述べています。

「ここまで楽しみをどんどんと増やしていると、ふと自分はこの膨大な作品をはたして全部消化できるだろうかという思いが脳裏をよぎります。もしかしたら、残りの人生の時間をそろそろ追い越してしまったのではないだろうか。そんなふうに思ったとき、あらためて長生きしたいという思いが湧いてきます。これらの作品を全部見たり聴いたりできずに、その素晴らしさを味わわないまま死にたくない、知らないままではもったいないと思うわけです。

現代の日本社会では、とかく超高齢社会のデメリットや不安ばかりが喧伝されています。しかし、考えようによってはこれだけ文化度の高いものが簡単に手に入る時代に、長生きできるということは、幸せなことだととらえられるでしょう」

第二章「学びの真髄に触れる」では、「習い事でゼロリセットする」として、著者は以下のように述べています。

「いまの時代はないものを探すのが困難なぐらい、さまざまな学びのサークルが揃っています。俳句を習おうと思えば習えるところがあり、音楽を習おうとすれば習えるところがあります。日本は学ぶ場が大変充実している国といえます。それはとりもなおさず文化に奥行きがあるということを示しているといえるでしょう。

こうした学びの共同体に所属し、人から教わることは非常に得るものがあります。ゲーテは独学を批判し、才能ある人こそ、大家について修練したほうがはるかにいい、つまり『わかっている人にちゃんと聞け』と言っています。その道の達人からアドバイスを受けることで我流から脱け出し、上達のきっかけをつかむことができるわけです。また、ある程度年齢がいってから、自分より若い先生に習うというのは新鮮な気持ちをもたらしてくれるものです」

第五章「孤独と付き合う」では、「物語の世界を生きる」として、著者は以下のように述べています。

「孤独の友といえば、やはり真っ先に思い浮かぶのは本や映画です。本を読んだり映画を見たりすることは、受動的に感じるかもしれません。しかし、名作であればあるほど、それぞれのワールド(世界)というものを持っています。現代のハリウッド映画には現代映画ならではの、古い白黒映画には古い映画ならではのワールドがあります。そして観客はその世界に入っていくことで、アナザーワールドを生きる、つまりもう1つの生を生きることができるのです」

続けて、著者は「物語」について以下のように述べています。

「私たちは物語を欲し、物語を生きたいと願っています。物語には、自分が生きることができないダイナミックな物語もあれば、自分たちの人生に意味を与えてくれる物語もあります。賢者たちがいろいろな物語を通して、生きる楽しみや人生とは何なのかを教えてくれています。私たちはただイマジネーションを羽ばたかせ、その物語の世界に入っていくだけでいいのです」

また、「はまったアナザーワールドはどんどん広げる」として、著者は以下のように述べています。

「映画評論家の故・淀川長治さんは、最後まで『映画は楽しい、楽しい』と言って亡くなっていきました。淀川さんは『私はまだかつて嫌いな人に逢ったことがない』という本を書いたほど、人生を上機嫌で生きた人でした。映画の良いところを見つけるのが得意で、つまらない映画だと映画に出てきたトイレを褒めてしまうほど。淀川さんの本を読んだり、『日曜洋画劇場』の解説を見たりすると、こちらまで楽しくなります。それも淀川さんが心の底から映画の世界を楽しんでいたからでしょう。

アナザーワールドに入るコツを自分なりに見つけておくと、自分の人生とはまた別の彩り豊かな人生を味わえます。そしてその時間は少なくとも孤独からは解き放たれ、心を自由に泳がせることができるのです」

そして、「移ろう自然に感情を重ねる」として、著者は以下のように述べます。

「孤独をやわらげる1つの方法として、昔から日本人がよくやっていたことは自然を愛でることです。季語のある俳句はその典型です。『名月や』『菜の花や』といった具合に、自然の移ろいの刻一刻の姿に触れながら、自分自身の感慨を五七五に込めていく。短い言葉のなかで、恋心や老い、寂しさといった感情を直接表すのではなく、自然に重ね合わせて表現してきました」

第六章「老いや死と向き合う」では、「人間の防御本能が死の恐怖を生んだ」として、著者は以下のように述べています。

「老いへの不安の先にあるもの。それは死の恐怖です。仮に老いへの不安を鎮めることができたとして、ふっと忍び寄る死の恐怖に抗うことは非常に難しいものです。

ではいったい死の恐怖とは何なのか。ここで1つはっきりさせておきたいのは、死と死の恐怖とは別物であるということです。死は動物にも訪れますが、動物は必要以上に死を怖れません。もちろん動物も自分の身に危険が迫ってきたら怖がります。しかし、人間のように何も危険がないところで『自分はあと何年で死ぬのだろうか』と不安に襲われることはありません」

最近では高齢者のうつ病が話題になっていますが、著者は以下のように述べています。

「NHKスペシャルの『病の起源』というシリーズに『うつ病』を取り上げた回がありました。番組によれば、うつ病の起源は狩猟時代に遡るといいます。狩りをするにあたって『あいつがこういう死に方をしたから気をつけろ』といったことを言い伝えているうち、不安がどんどん高まっていき、不安を感じる扁桃体の働きが活性化してしまう。それがうつ病の発生に関係があると解説していました。つまり、自分たちを守る仕組みとして脳が発達した結果、不安を感じる能力も高まったわけです。ある意味、それは人間として生き延びていくうえで致し方のないことだったのでしょう」

著者は、「マイナスの想像力をプラスの想像力で打ち消す」として、以下のように述べています。

「人々は死に向き合う装置として、さまざまな文化風習を発展させてきました。その代表的なものが宗教です。宗教はそのほとんどが死の恐怖をやわらげるために存在しているといっても過言ではありません。高齢になってきたとき、どこかの宗教的なものに惹かれる人が多いのは、死がリアルな問題として迫ってきているからです」

著者は「死後の世界」にも言及し、以下のように述べています。

「死後の世界にご利益があると思えば、死の恐怖はやわらぎます。実際にそんな世界が存在するかは誰にもわからないことですが、よい想像を膨らませることでこの世を安心して生きることができます。ですからキリスト教にも天国があり、イスラム教にも『緑園』という概念があるのです。死の恐怖は、人間の想像力が生んだものだと先ほど述べました。死の想像力が膨らんでいってしまうならば、極楽浄土や天国といった死後の世界の想像力もどんどん膨らませる。そうして人々は、マイナスとプラスのバランスを取ろうとしてきたのです」

「身体から脳に働きかけて不安を鎮める」として、著者は以下のように述べています。

「順天堂大学医学部の小松弘幸教授は、1日の最後に『今日もありがとうございました』と感謝の言葉を唱えると、副交感神経が優位になって穏やかな眠りに着きやすくなると語っています。つまり、感謝の言葉には自律神経を整える働きがあるということです。

しかも祈りは、礼拝などの儀式のときだけでなく、ご飯を食べる前、寝る前など日常的に唱えるものです。したがって常に神への感謝の言葉を口にすることで、知らず知らずのうちに精神にも良い影響をもたらしているのです。

合掌するだけで、落ち着き、自分を全き1つのトータルな存在と感じられます。こうした『全一感』と呼べる感覚は、ざわついた意識をしずめてくれます」

また、著者は「死を意識することが生の力になる」として、以下のように述べています。

「死への向き合い方を考え続けてきたものとして、宗教の他には哲学があります。哲学というと、難しくて手を出したことがないという人もいるかもしれません。しかし経験を積み重ね、『世の中や人生はだいだいこんなふうになっているんだな』とわかってきてから哲学に触れると、かつては頭で理解できなかったことが急に腑に落ちることがあります」

著者は「死の哲学」で知られる哲学者ハイデガーにも言及し、以下のように述べます。

「ハイデカーは『存在と時間』のなかで、私たちは時間的存在であると語りました。なぜなら、私たちの生には死という終わりがあり、無限の生を生きることができないからです。

しかし、人々は死をないものとして忘れたようにふるまい、おしゃべりをしながら誤魔化して生きようとします。それをハイデカーは「非本来的な生き方」と呼びました。逆に『本来的な生き方』とは、人生の有限性に気づき、死を意識しながら生きることだと説いたのです」

また著者は、「自然に自分を溶かし込む」として、以下のように述べています。

「日本人はまた、自然という大きな存在を感じることで、不安な気持ちを落ち着かせてきたという歴史があります。『寄らば大樹の陰』ではありませんが、立派な木があればしめ縄を張って拝む。高い山があれば、祠や神社を建てて拝む。民俗学者の柳田國男が、日本人の民間信仰の源には山があると指摘したように、山は死者の魂が還る場所であり、山そのものが神として信仰の対象になってきました」

著者は、童話作家で詩人の宮沢賢治にも言及し、以下のように述べます。

「賢治は外に出て岩を見たり、地層を見たりするのがすごく好きだったといいます。スケールの大きなものを身近に感じることで、どこかほっとできるところがあったのではないでしょうか。自分よりはるかに大きいもの、息の長いものを見ると、思わず拝んだり、身を寄せたりしたくなる。それはきっと自意識から解放されるからだと思います」

続けて、著者は「死の恐怖」について以下のように述べます。

「死の恐怖というものは、自分の思考がつくり出したものです。ですから自分にとらわれている限り、死の恐怖からは逃れられません。そこで自分よりもっと大きな存在―それは自然でも宇宙でもかまいません―に自身を溶かし込んでいくことで、自分という小さな枠から解放されることができるのです」

著者は「大きな物語に身を委ねる」として、以下のように述べます。

「最終的には、『人間とは何か』という問いに対する答えをわかって死んでいくのが、人として生きる醍醐味ではないかと思います。そう考えたとき、神話の世界にはすべての答えがすでにあります。アメリカの神話学者ジョーゼフ・キャンベルの『神話の力』を読むと、『人間とは根本的にこういう物語の世界を必要としていたんだな』『それでこんな儀式が行われていたんだ』などと、世界の神話がなぜこれほどよく似ているのかがわかります」

さらに著者は、以下のように述べています。

「人類の文明が始まった頃につくられた物語が1000年、2000年という長い時間を経て、私たちとつながっている。大きな時間の流れに吸い込まれ、自分もその系譜に連なっていることを感じ取ることができれば、死の恐怖は自然と薄れていくのではないでしょうか」

「物語と哲学で生きる意味をとらえ直す」として、著者は「古来より人間は、物語という形を通して生と死を考えてきたのです」と喝破し、さらに以下のように述べるのでした。

「と同時に、物語とは違うやり方で人間をとらえようとしてきた哲学の存在も忘れてはなりません。これもまた古代ギリシャからの積み重ねによって、現代まで受け継がれてきたものです。哲学とは、人間とは何か、生きるとは何かと考え続けてきた先人の努力が結実したものなのです。もしあなたが死の恐怖にとらわれてしまったら、1人になってゆっくり古典や哲学書をめくってみてください。そうすればきっと、人生の意味をあらためてとらえ直すことができるでしょう」

「おわりに」の最後では、著者は以下のように述べています。

「中高年に訪れる危機を予防するために、興味の畑を耕して、文化的な美的な生活を享受できるような準備をしておくこと。ほんの少し自分のドアをオープンにするだけで、この世界に溢れている美しいものが自分の人生時間を上回るほどにどっと入ってきます。あとはドアを開くかどうかです。また、45歳以降の人生の第2期から準備を始めることも忘れないでください」

続けて著者は以下のように述べ、本書を終えるのでした。

「60代、70代に早くなって、思う存分あれもこれも楽しもうと思いながら、40代、50代のいまを過ごしていれば、年を取るのが怖くなくなります。そうして美的なもの、あるいは自分が心の底から好きだと思えるもので周りを満たし、退屈や寂しさとは無縁の充実した余生をともに送りましょう!」